新世代のギャラリストが放つ旺盛なエネルギー。GALLERY HAYASHI + ART BRIDGEのディレクターに聞く

2008年に東京・銀座で開業し、20世紀の日本人アーティストを中心に扱うギャラリー林が、現代の若手作家も積極的に紹介するGALLERY HAYASHI + ART BRIDGEに生まれ変わった。若きふたりのディレクター、林晃輔と鈴木篤史に話を聞いた。

明治以降の近代絵画を中心に取り扱う美術商として2005年に独立、08年に現住所に画廊を開業したギャラリー林。18年、代表の林大輔の息子・林晃輔とその同級生である鈴木篤史をディレクターに迎え、同世代の若手現代アーティストの展覧会の開催や、コミュニティ形成に向けた活動を行うアートブリッジをスタート。現在は双方の名前を冠したGALLERY HAYASHI + ART BRIDGEとして、近代以降の日本で築き上げられた美術の流れをもち、かつ新たな表現に挑戦しこれからの歴史に名を残す若手現代作家の展示活動に力を入れている。

コミュニティづくりの感覚により生まれ変わったギャラリー

──林さんの家業であるギャラリー経営からアートブリッジへと展開した経緯について聞かせてください。

林晃輔(以下、林) 父がギャラリーを経営していて、その姿を見ていました。父の仕事は作品を次世代に残していく仕事なのですが、今度は時代を前進させる表現をサポートしていきたいと考えました。

鈴木篤史(以下、鈴木) 私は音楽の世界で表現者として活動してきました。そのなかで新しい表現を模索してきたこともあり、今度は美術の世界で新しい表現をする作家とともに活動していきたいという思いがありました。

林 そこで意気投合した鈴木とアートブリッジという名で展覧会を企画したのがきっかけです。アートブリッジの名のもと、美術を通じて仲間とともにコミュニティをつくりたいという思いがありました。

──実際に始めてみて、最初にどのような手応えがありましたか。

鈴木 僕は大学の3年生だったのですが、展覧会開催の面白さやアート業界の奥深さに気づき、もっと勉強したいと思い神宮前のEUKARYOTE(ユーカリオ)というギャラリーにインターンとして入りました。

林 その翌年の春にアート・バーゼル香港に行って、意識がガラッと変わりました。世界トップクラスのアート作品やそこにいる人々を目の当たりにし、その熱量と雰囲気に圧倒されました。この経験が本格的にギャラリーとしてアートに携わっていきたいという意識を芽生えさせました。

鈴木 最初は僕が在学中にロンドンに留学して、楽しくてアートを見ていたのと、ファッションや音楽とアートがミックスされたような環境を体験したことで、日本に戻ったら何かをやりたいと考えて林に声をかけたのがきっかけでした。そこから、もっとアートにフォーカスしていこうと考えるようになったのが、アートブリッジとしての展覧会企画、ユーカリオでのインターシップやアート・バーゼル香港での経験でしたね。

──林さんは高校卒業後、どのように過ごされたのですか。

林 僕はずっとサッカーをやっていたので、最後の挑戦として、イタリアに行きました。そのあとは中国を身ひとつでグルグルまわったりしていましたね。地元のイタリア人、中国人と交流するなかで文化が根付いている土着性のようなものを感じましたし、幼い頃から家に絵画が飾られていたり、美術館に連れて行ってもらったりもよくしていたので、サッカーを辞めたあとに自分に残るものはアートなんだと感じました。それで帰国後には、父のもとでギャラリー業務に携わるようになりました。

──タイミング的にも、鈴木さんのロンドンからの帰国と合ったのですね。

林 そうですね。自分たちと同世代で同じ熱量をもった作家たちと活動していきたいと考えていたので、コミュニティをつくっていくようなアイディアが鈴木と話しながら生まれたんだと思います。

美術の流れに結びつく新たな表現を広げていく

──ART BRIDGEとして活動しながら、どのような意識のもとでGALLERY HAYASHI + ART BRIDGEの形態に移行したのでしょうか。

林 自分たちと同世代で同じヴィジョンを共有できる作家たちと活動して、いずれ海外でも評価してもらえるようになりたいと2019年のアート・バーゼル香港以降、強く考えるようになりました。元々ギャラリー林として見てきた美術史の流れを取り入れることで、若い作家にもいい影響を与えられるはずだという考えが生まれたんです。鈴木ともよく話し合い、ギャラリー林と自分たちふたりで始めたものを結びつけて活動しようと考え、GALLERY HAYASHI + ART BRIDGEという形態が生まれました。

鈴木 近代以降の美術について勉強すればするほど、築き上げられてきたものの重要さ、偉大さに気付かされて、それをないがしろにして「現代作家だけです」「若手だけです」と展覧会を企画するのはもったいないと考えるようになりました。2019年にアート・バーゼル香港に行ったとき、ガゴシアンがフェア会場で現代美術作品の展示を、市内のギャラリースペースでポール・セザンヌ、ジョルジュ・モランディ、サンユーの展覧会をやっていた印象も大きかったです。ゴリゴリの現代美術を発信しながら19、20世紀の巨匠を扱っていて、美術ってそうやって区別する必要がないものなんだということを実感しました。

──実際におふたりが、現代の若手作家と近代美術からの流れを組み合わせて携わった企画についてお聞かせください。

林 アートフェア東京2022では、同世代の作家を取り上げてきたそれまでの企画とは少し違った毛色の展示ができました。20世紀半ばにパリでアンフォルメルに参加していた堂本尚郎と今井俊満の作品を現代作家2名の作品と組み合わせて紹介したのですが、アンフォルメルをつくり上げた批評家ミシェル・タピエの目線で自分たちが近代作家と現代作家をキュレーションするとしたらどうなるか、と考えて展示を構成しました。

鈴木 「ミシェル・タピエがいま生きていたら、誰をアンフォルメルにしたのだろう」というようなストーリーを描こうと試みたんです。シンプルな抽象絵画というだけではなく、当時のアンフォルメルが目指したような、既存の技術に対するアンチテーゼのようなアティチュードをもつ作家を若手から選びました。

──その2名とは誰ですか。

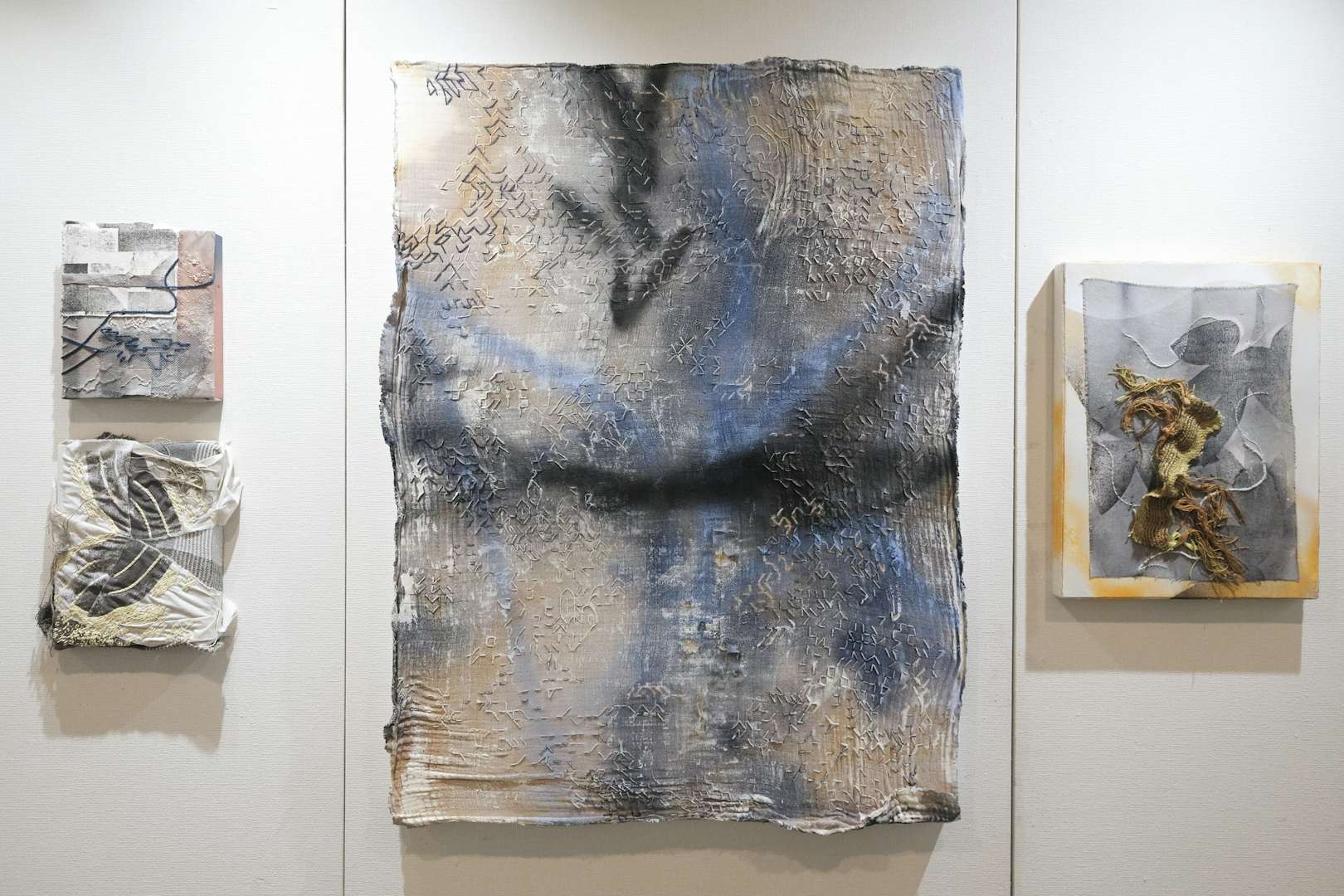

鈴木 小野久留美と木梨銀士という2名です。現在も「発光体」という個展を弊廊で開催中の小野さんは、紙にプリントされた写真を一度土に埋める手法で制作する作家なのですが、保存や記録を象徴する写真というものの姿かたちを変えることで、永遠なる美や普遍的とされるものの不確かさを表現しています。写真というメディアの従来の枠にとらわれず、写真を現代美術に昇華している部分に独自性を感じ、ピックアップしました。

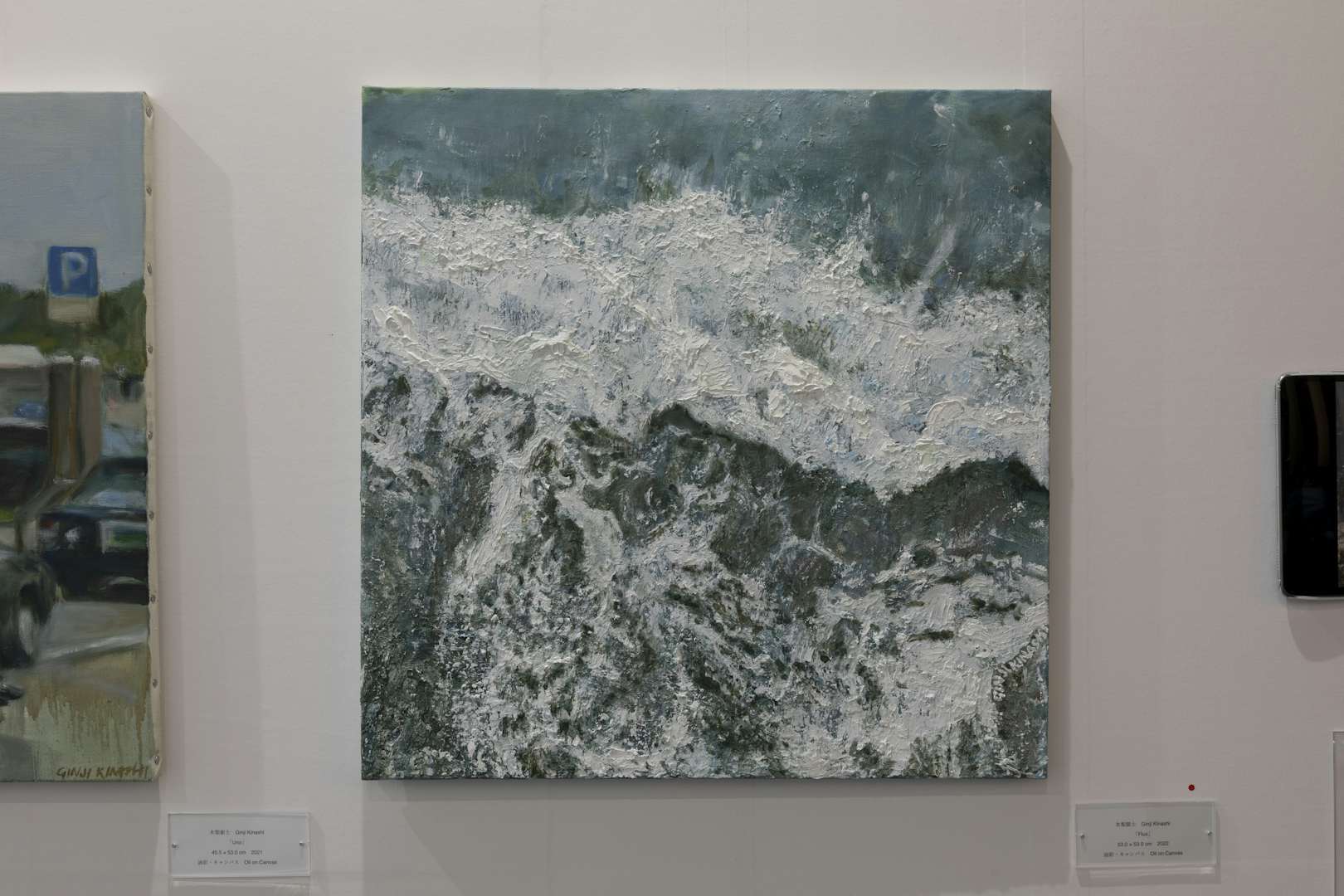

林 木梨さんは、波を描いた油彩作品を展示したのですが、海岸にやってきた波をまず描き、そのうえに波が引く様子や次の波がやってくる様子を重ねて描いています。パラパラ漫画を1枚の画面に重ねて描いたような方法です。画面に見えているのは最後の波のシーンですが、その前の波もさらにその前の波も実際には描かれていて、厚みを持った画面にアニメーションの時間的な堆積が閉じ込められています。そのコンセプトが面白いと思いましたし、いまの自分がいるのは過去があったからだという人生の象徴のようでもありますし、美術史の流れがあったことで、いまの若手の表現が生まれたのだということも表現できる作品だと感じました。

──アートフェア東京2022の展示が、方向性を定めるひとつのきっかけになったのですね。

林 アンフォルメルというひとつのムーブメントと接続できるような若手作家を選ぶようになりました。

鈴木 僕たちはアンフォルメルを抽象表現主義のはしりとしてとらえています。

林 近代からのワールドスタンダードな流れがあって、銀座の画壇系のそうした流れとは異なる新しい表現を目指した堂本や今井の活動が、銀座で新しいことを始めたい僕たちにとって手本のようだとも感じています。

作家の国際的評価の機運をつくり出す

──今年はアートフェア東京でひとつの手応えを得ましたが、そこからの展開として、近い未来にどのような目標がありますか。

林 アートマーケットの中心というのは欧米なので、そこにどう入り込んでいけるかというのは自分たちにとって大きな課題です。アート・バーゼル香港で見たのはそうした中心地からギャラリーが集まった熱気だと感じましたし、そこに近づく第一歩として、まず来年は海外のアートフェアに参加したいと思っています。

鈴木 日本のローカルないちギャラリーというだけではなく、ワールドスタンダードな活動をするギャラリーを目指しているので、海外のフェアで僕たちが選ぶ作家さんが評価される機会をつくりたいです。そのためには、まずはアジアのフェアになると思いますが、来年参加したいですね。

──海外のスタンダードを目指すうえで、日本人アーティストの個性をどう発信するか、意識していることはありますか。

鈴木 おそらく日本らしさを売りにする必要はないと思っています。堂本や今井がパリで評価されたのは、純粋に表現を模索していたふたりがたまたま日本人だったというだけで、日本的な表現として評価されたわけではありませんよね。オリエンタリズムの視点で好まれる表現を売り出したいわけではなく、アートの文脈で純粋に自分の表現を模索する作家を紹介していきたいです。

林 いま紹介した小野さんも木梨さんも、ロンドンのセントラル・セント・マーティンズを卒業していて、アートの中心地とも言えるような場所で吸収したものから自分の表現を目指している作家です。自分がサッカーの中心であるヨーロッパでプロを目指した経験があるからかもしれないですけど、本場でしごかれたあとに何が生まれるかというのは僕のなかですごく重要なもののひとつとして考えています。そういう意味で、アートの中心で揉まれたいですし、そこから何が生まれるか挑戦し続けたい思いがあるので、同じ年代の作家たちと欧米に出ていきたいという僕たちのヴィジョンを共有できる作家たちと同じ熱量で活動していきたいです。

木製パネルにデジタル銀塩プリント 257mmx364mm Unique

キャンバスに油彩 530mm×530mm

──では最後に、おふたりがアートに携わる醍醐味をお聞かせください。

鈴木 アートってもう生活の一部だと思うんです。仕事でアートに関わっている、という感じで触れているわけではないですし、お金を稼ぐ手段として選んだという感覚もありません。ひとつ言えるのは、アートを通じて出会える人が面白いという思いはあります。コレクターの方でも、同業者の方でも、経歴も様々に色々な方がいらっしゃいますが、みんな面白い。アートを通じて興味深い方々に出会えるのは、アートに携わる醍醐味のひとつだと言えるかもしれません。

林 美術品に囲まれて生活をして、それで生活が成り立つというのは、この仕事の醍醐味かもしれません。それに加えて、歴史が継承される、また歴史がつくられるシーンをそばにいてかじることができるのは幸せです。