中谷ミチコインタビュー。すべての人の自刻像に近づくために

東京・代官山のアートフロントギャラリーで「中谷ミチコ:デコボコの舟 / すくう、すくう、すくう」が開催中だ。2010年代以降、精力的に作品発表を重ねてきた中谷の立体作品は、レリーフの凹凸を反転させ、凹みによってモチーフを表すことで知られる。今回発表された新作を含む多様な中谷作品が観られる個展の会場で、その作品背景について本人に聞いた。

東京・代官山のアートフロントギャラリーで「中谷ミチコ:デコボコの舟 / すくう、すくう、すくう」が開催中だ。2010年代以降、精力的に作品発表を重ねてきた中谷の立体作品は、レリーフの凹凸に着目することが多い。一般的なレリーフは凸部分、つまり出っ張りによって事物を造形するが、中谷作品は逆だ。凹凸を反転させ、凹みによってモチーフを表す。すると、凹んで何もないはずの空間にモチーフが存在することとなり、そこは不在と実在が同居する不思議な空間と化すのだった。新作を含む多様な中谷作品が観られる個展の会場で、本人に話を聞いた。

舟に乗っているのは「逃げる人たち」

──本展では、2つの展示空間で作品に出会えます。まずは代官山の街頭に面したガラス張りの展示室。大型の新作彫刻《デコボコの舟》が中央に置かれています。「面」と一体となったレリーフを離れ、独立した大型の立体作品が現れたのは新しい展開ですね。

私はもともと女性の立像がつくりたくて、10代のころに彫刻の勉強を始めたものの、これまで主体となった作品の多くはレリーフでした。レリーフも、もちろん追究しがいのある様式ですが、完全な立体をつくりたい、つくらなければという気持ちがずっと付き纏っていました。立体という完全な存在を自分自身が欲していたというか......。

それで今回の個展では、そういった自分の中の欲求をどのようにして形にできるか考えてみることにしました。まず大きな舟の原型を石膏で制作し、型取りをしました。その雌型の内側に粘土でレリーフ状の様々なモチーフを制作しました。つまり、私はそのレリーフを制作していた3ヶ月の間、舟の内部に身を置くことになりました。粘土原型の完成後もう一度石膏取りをして、粘土の原型が今度は舟の雌型と入れ替わり、穴ぼこになります。舟の形を蝕んでいる様な、輪郭を消していくような。

最後までどんな形になるのか、想像はできても見て確かめることができないのでハラハラしましたが、一通りのプロセスの後、私の想像を超えて、舟の中心から不在となったモチーフを通して放射線状にエネルギーが広がっていることに気がついたときは、非常にうれしかったです。

──舟をモチーフとすることは、あらかじめ決めていたのですね?

はい、舟は私にとって馴染み深いモチーフです。他に子供や犬、鳥、魚などを繰り返しつくっています。これらは「他者ではない」と感じられるという点において共通しています。

舟は水面に浮き、魚は水中を泳ぎ、鳥は空を飛ぶでしょう。それらは2本足で地に立つ人間とは別の種類の重力を受けて存在している。私はそこにある種の共感と憧れを抱きます。そしてその共感と憧れは私自身の重力を少しだけ軽くします。フワッと。

《デコボコの舟》のモチーフは、「協働と拒絶を繰り返しながら何かから逃げている人たち」です。このところずっと逃げている人たちのイメージが自分の中にあります。それは今の社会情勢などが強く影響していると同時に、本当にそれだけなのだろうかとも思います。いつの時代も人は何かから逃げてきたんじゃないかという気がするのです。

逃げるというのは歴史上延々と繰り返されてきた行為であり、逃げ延びた人たちこそ新しい文明を築いてきた。ということは、逃げる人は希望をつなぐ人だとも考えられます。だから私は逃げる人をつくりたいと思ったのです。

ドローイングはイメージをカタチにする第一歩

──2つ目の展示室では、「奥能登国際芸術祭2020+」参加の際に制作された《すくう、すくう、すくう》のギャラリーバージョンが披露されています。石川県珠洲市在住の9歳から90歳代までの手をモデルにした立体作品。凹んだ部分にたまる透明な樹脂は水と見紛うばかりで、手のひらがそれをすくっているように見えますが、目を凝らせば手のひらと思っていたのがじつは、手の甲の形を反転させたものであると気づく。存在しない手が水をすくおうとしている不思議な状況が立ち現れていますね。加えてタイトルも印象的です。

「すくう」という日本語には、「救う」「掬う」「巣食う」などいろんな漢字が当てはめられて、どの言葉も作品が内包していると思ったので、タイトルは完成後に付けました。

私の場合、制作において、言葉はたいてい後からやってきます。いま何をしているのか、いつも上手く言葉にならない。それで「次はどんなことをしているの?」という周りからの質問にうまく答えられず、困惑させてしまうことがあります。

自分でも理解が及ばず簡単に説明しづらい何かを探り出そうと制作しているのだから、うまく言い表せないのは当然なんです。ただ、どこかの時点で言葉にしようと努力することは大事だろうと思っています。これは、形を生み出すときも同じこと。できなくても、なんとかしてみようと探り続ける。そうやってすこしずつ形も言葉も姿を現していくものだと思っています。

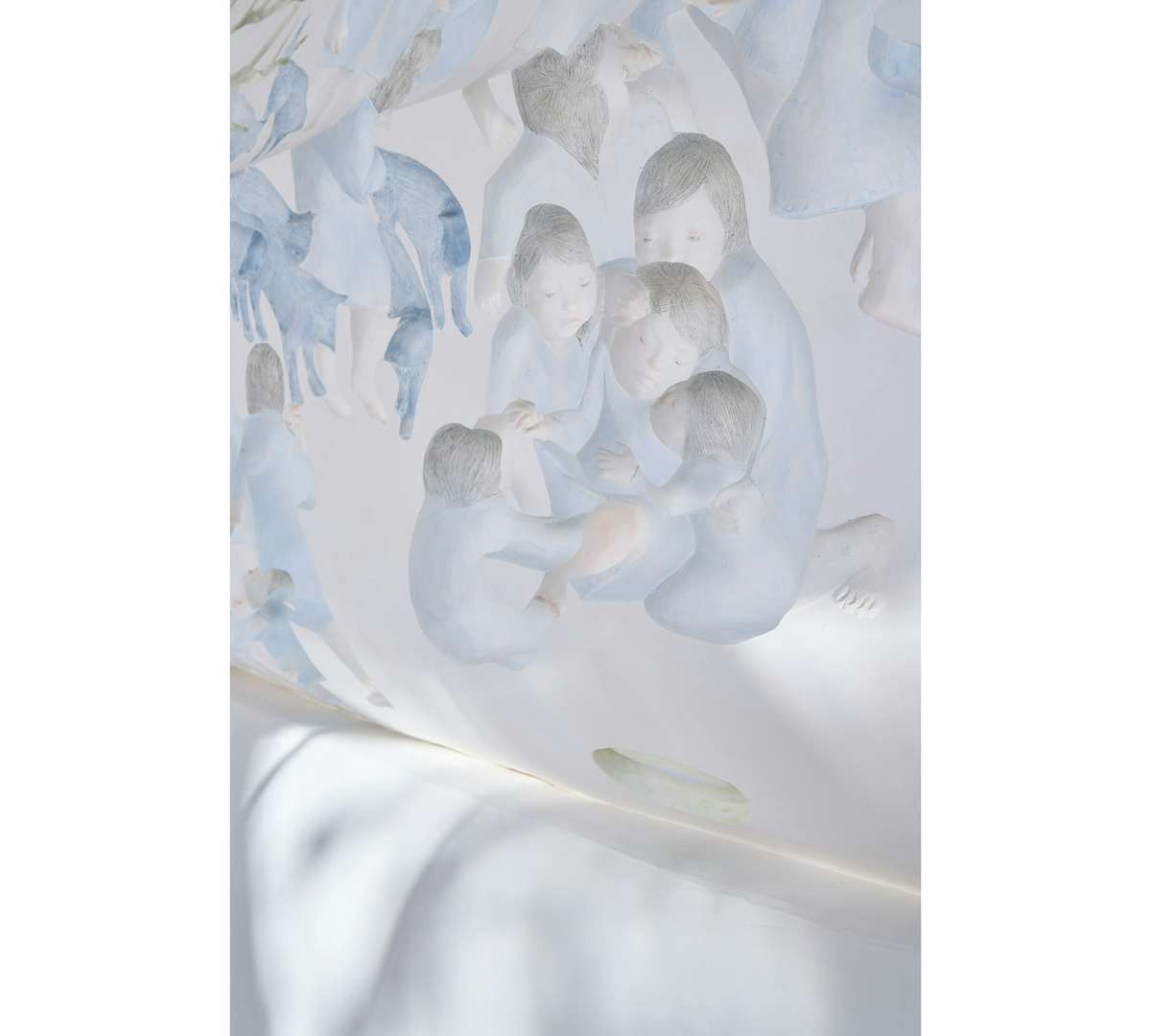

──ギャラリーのオフィススペースでは、レリーフ状の作品やドローイングも観られます。立体作品と同じモチーフを紙の上に描いたドローイングも見受けられますが、両者は密接に関わっているものなのですか。

ドローイングは私にとって、イメージをカタチにする第一歩です。なんといっても素早く描けて、イメージをすぐ表に出せるのがいい。彫刻は時間がかかりますから。例えば《デコボコの舟》だと、半年間、ひとつのイメージと付き合わないと存在が立ち上がってこなかったわけです。

数ヶ月・数年単位の大きい目標も創作には必要ですが、自分の中に浮かぶイメージを流し続けるためには、スピード感をもってアウトプットしていくこともまた私には必要で。そのためにドローイングの手は止めないようにしています。一枚一枚の出来について云々するつもりはなくて、どんどん外に出していくことが大事だと思っています。

──彫刻をやる人が、人の目を惹くドローイングを描くことは多いですよね。

それは、絵の自由さに喜んでいる状態だからかもしれません。

彫刻をやっていると、現実的な問題と向き合わないといけないことがほとんどです。素材にかかる重力、耐久性、構造、自立するのか、設置される環境との兼ね合いなど……。そうこうしているうちに、初期のイメージやアイデアから離れて、知らぬ間に現実との妥協点を探すことだけに囚われてしまうことがよくあります。でも、それではまったく制作の意味がない。

そんなときは、もう一度ドローイングに立ち戻ってみます。真っ白な紙の中に描かれたイメージの存在感を、どうしたらこの世界で実現できるかに立ち戻る事が自分にとってはとても大事です。

柳原義達の女性像を見て「これは私だ......」

──会場で多様な中谷作品を目にしていると、用いるメディアが変われど、また創作の時期を越えて、つねに同じ何かを追求してきたのだという一貫性を強く感じます。

そうですね。裸足で立っている女の人の像がつくりたい、そんな想いは彫刻家になりたいと思い始めたときから変わらないです。

個人的な彫刻の原体験としては、高校生の頃。世田谷美術館に柳原義達さんの個展を観に行ったときのことかなと思います。そこで彼の代表作《犬の唄》の連作が円形に並べられている展示に出会い、作品を仰ぎ見ながら「これは私だ!」と感じてしまったのです。それ以来、女の人が立っている像をつくりたいという気持ちが自分の内側に住み着いて、多摩美術大学の彫刻科に進学しました。

柳原義達は、戦後間もない1950年になって彫刻《犬の唄》シリーズをつくりはじめます。犬が後ろ足で立っておねだりをしているポーズを模した裸の女性像には、戦後日本で生きる柳原自身の複雑な反骨精神を投影させているといいます。なぜずっと後の時代になって、17歳の私がその作品に強く共感したのか、まだ考える必要がありそうですが、当時の私自身の揺れ動く感情とある意味で結びついたのだと思います。

──それからずっと女性立像をつくることに邁進してきたわけですか。

紆余曲折を経ながら、大学では人体塑像を黙々とやりました。ただ、このままではつくり続けて生きていけないと感じ、ドイツへ留学することにしました。

ドイツには7年間いて、そこで現在につながる方法を見つけました。きっかけは、沢山の素材実験のなかでホロリと雌型を内側から眺める経験でした。粘土塑造をやる人は、最終的に用いる素材はなんであれ、型取りからは逃れられません。

あるとき表面に色を付けた型に、透明樹脂を流し込んでみました。最初は大して面白いものとは思えず、むしろ気持ち悪いものができてしまったと感じていたのですが、なんだか気になって捨てられずにいました。半年ほどアトリエの窓辺に置いていたら訪ねてきた友人がそれを目にして、「これ面白い」と言ってくれた。それでもうちょっとつくってみようかと考えて、いまのレリーフ作品へとつながる道ができました。

粘土原型の雌型の凹みというのは、いままであったものが空洞になっている状態ですが、そこに透明の樹脂を流し込むことで、原型でつくられたイメージの不在がマテリアルとして顕在化します。実在しないイメージを粘土でつくって、それを型取りして無くなったところに透明の素材を流し込み、「ない」と「ある」が同時に起こっている事の面白さに、当時の私は反応したのかなと思います。

──そうした根っこがあるからでしょうか、中谷作品は絵柄図像や形態がさほど入り組んでいるわけではないのに、観ていていつまでもすべてを視覚的に把握できない、という感覚に陥ります。

世界のありようはそんなにシンプルではないし、複雑なことを複雑なまま観察していかないといけないなとはいつも考えています。瞳孔を開いて全部見る、みたいなことですが、それには限界がある。その限界の所でいつも見せていきたい。

相反することが同居している様な状態が至るところで起こっているし、そういうところにこそ目を向けて生きていきたい。解決策を自分が見出せるとは思っていませんが、複雑な世界についてのひとつのあり様をつくっていくことが、自分の仕事だと考えています。

──本展を通覧して感じたところがひとつ。柳原義達の《犬の唄》を、17歳の中谷さんが「これは私だ......」と思ったのと同じように、ここで中谷作品に触れた人の多くも、「これは私だ!」と思うんじゃないか。共感を呼ぶ力が強い作品ばかりですね。

私の作品も、いつか誰かに「これは私だ」と思ってもらえたら……いいですね。

観た人がそれを自分自身だと感じるものをつくる唯一の方法は、私が自刻像をつくることなのではないかと思っています。それ以外に私にはまだ方法が見つからない。

でも、自分自身ずっと揺らいでいます。揺らぎながら自刻像をつくり続ける。だからこんなに沢山のモチーフが集まって群像になってしまうのかも。だから終わりがなく、つくり続けてもつくりきらないんだと思います