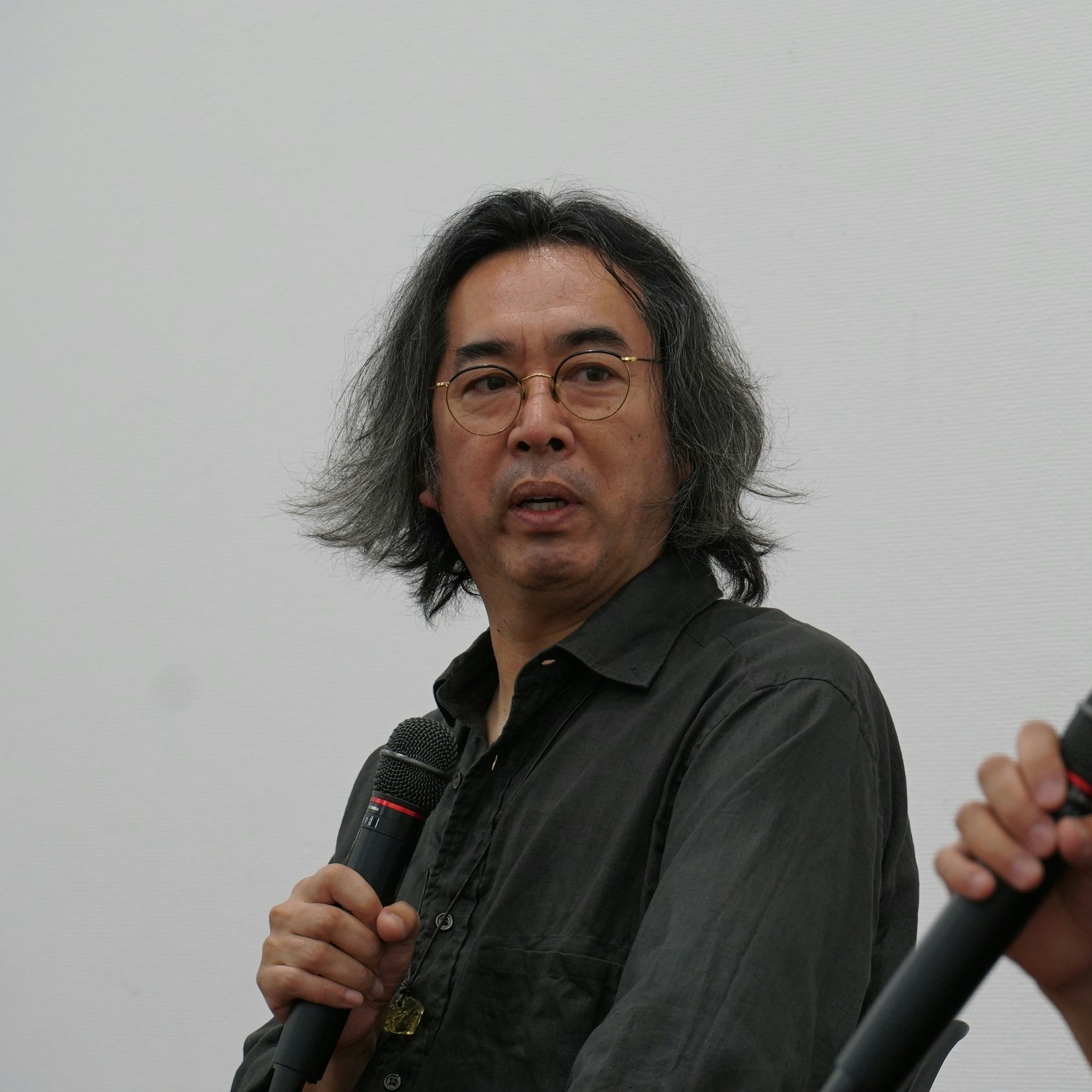

対談 加藤泉×石倉敏明:絵を描くことで幸福になってきた

島根県立石見美術館で開催中の「加藤泉 何者かへの道 IZUMI KATO : ROAD TO SOMEBODY」展。その開幕幕初日の7月5日、加藤泉と石倉敏明(秋田公立美術大学美術学部准教授、芸術人類学者、神話学者)による対談イベントが開かれた。進行は同館専門学芸員の川西由里。その模様を再構成してお届けする。

できるだけ「何かを説明しないように」つくっている

川西由里(以下、川西) いまから2年半ほど前、初めて加藤さんのもとへ伺い、20周年企画として当館で個展を開いていただけないかとお願いしました。快諾いただいたのち、当館へ足を運んでいただき、どの展示室を使いどんなコンセプトで展示を構成するかアイデアをいただきました。結果「A」「C」「D」の3室を使った展開となりましたが、できあがった展示をご覧になっていかがですか。

石倉敏明(以下、石倉) 第1会場の展示室「D」は、時系列で40年間のキャリアをたどる構成で「何者かへの道」と題されています。第2会場の展示室「C」は、天井から太陽光が差し込む大空間にインスタレーションが展開する「空間に描く」。第3会場の展示室「A」は「小さな歴史」と称して様々なコラボレーションや小ぶりの作品が並びます。メリハリのある効果的な構成になっていると感じましたが、これは話し合いの末にできたのか、それとも直観的に決めたのですか。

加藤泉(以下、加藤) どちらかというと直観です。最初に美術館の空間を見に来たとき、天井の高い大きい部屋には、やっぱり大きい作品を置くのがいいだろうと思いました。

川西 意表を突かれたのは、展示室「A」の構成を考えているとき加藤さんが、ガラスケースを使いたいと仰ったことです。油彩画や彫刻をつくる作家の方は、作品をガラスケースに入れたがらないものと思い込んでいたので。

Photo by Yusuke Sato

Courtesy of Iwami Art Museum

©︎2025 Izumi Kato

加藤 たしかに皆あまり使わないでしょうけど、効果的ならもちろん使えばいいわけで。小さい作品をガラスケースの内側に並べるとおもしろそうだと、これも直観で思ったんです。あと、もともと博物館の展示を観るのが好きなので、あの感じを自分でもやってみたかったのもあります。

石倉 日本では美術館と博物館がはっきり分かれている施設が多いのですが、本来は近接しているものですからね。加藤さんの作品はジャンルや制度を軽々と超えていきます。美術館はちょっと苦手だけど博物館は大好きという人にも、おもしろがってもらえるのではないか。もっと言えば、オモチャやプラモデルまたは妖怪好きなどにも強くアピールするはずです。現代アートのファンのみならず、様々な嗜好の人を分け隔てなく迎え入れます。作家ご本人としては、自作をこう見てもらいたいという思いはあるのですか。

加藤 基本的には、好きに見てもらえるようにつくっています。いろんな角度から眺められるように、できるだけ何かを説明しないように、と心がけています。もしも絵で特定のことを主張したりわからせようとしたいなら、やりようはあって、画面内の情報をどんどん減らせばいい。情報を減らしていくと、絵は例えば道路標識みたいなものになっていき、どんな言語を使う人でも小さい子供でもひと目で「あ、“止まれ”だ」「この先は行き止まりなのか」とわかるようになる。情報が必要最小限に絞られていて、メッセージがはっきり伝わるわけです。僕が絵を描くときは、その逆をやっていく。なるべくたくさん情報を入れ込んで、「止まれ」か「進め」か、「行き止まり」か「この先、危険」か、わからないようにして、接した人がいろんなことを考えられるようにしていきます。

石倉 たしかに加藤さんの作品に対すると、これがかわいいのか怖いのか、そもそもだれなのか、どんな存在なのか、わからなくて戸惑うところがあります。

加藤 表情をつけたくないし、だれなのか特定できないようにしたいし、あるとき見ればかわいくて別のときに見ると怖いようにもしたい。とにかく簡単にわかられたくないです。情報をたくさん含んでいるほど「わからない絵」になっていくと思います。

Photo by Yusuke Sato

Courtesy of Iwami Art Museum

©︎2025 Izumi Kato

石倉 わからなさは、加藤作品の大きな魅力です。思えば子供たちって、わからなさを抱えていますよね。かっこいいものやきれいなものが好きだけど、いっぽうですごく気持ち悪いものや怖いものにも惹かれたりと、心の中がゴチャゴチャです。そのカオスを、加藤さんは大人になってもキープしている。今回の展示は、高校時代のものから最新作まで、加藤さんの作品を網羅的に観られるのですが、人が生きて時間を重ねるとはどういうことなのかにまで、思いを馳せられます。会場を巡っていて気づいたのですが、加藤さんは10年周期くらいで大きいジャンプをして、作品に変化を生じさせていますね。加えてもちろん、作品一つひとつでも小さなジャンプが繰り返されていて、同じところに留まるということがまったくないと感じます。

加藤 絵にかぎらず何にしても、止まると死んでしまうじゃないですか。水は流れないと腐るし、人間も血が巡らなければ生きていられない。同じように、絵もつねに動いていないといけない。描く側が歳を重ねれば身体や心が変わって、その変化は絵にきっと現れる。意図して変えようとしなくても、勝手に変化が生じるものです。