キュレーションの領域横断的な可能性に着目。シンポジウム「Shall we curate?」が京都と東京で開催

今年4月、京都大学 大学院に新しく開設された「キュレーション理論・実践とマネジメント寄附講座」。キックオフ・イベントとしてキュレーションの本質や社会的役割を考えるシンポジウムが京都と東京で開催される。

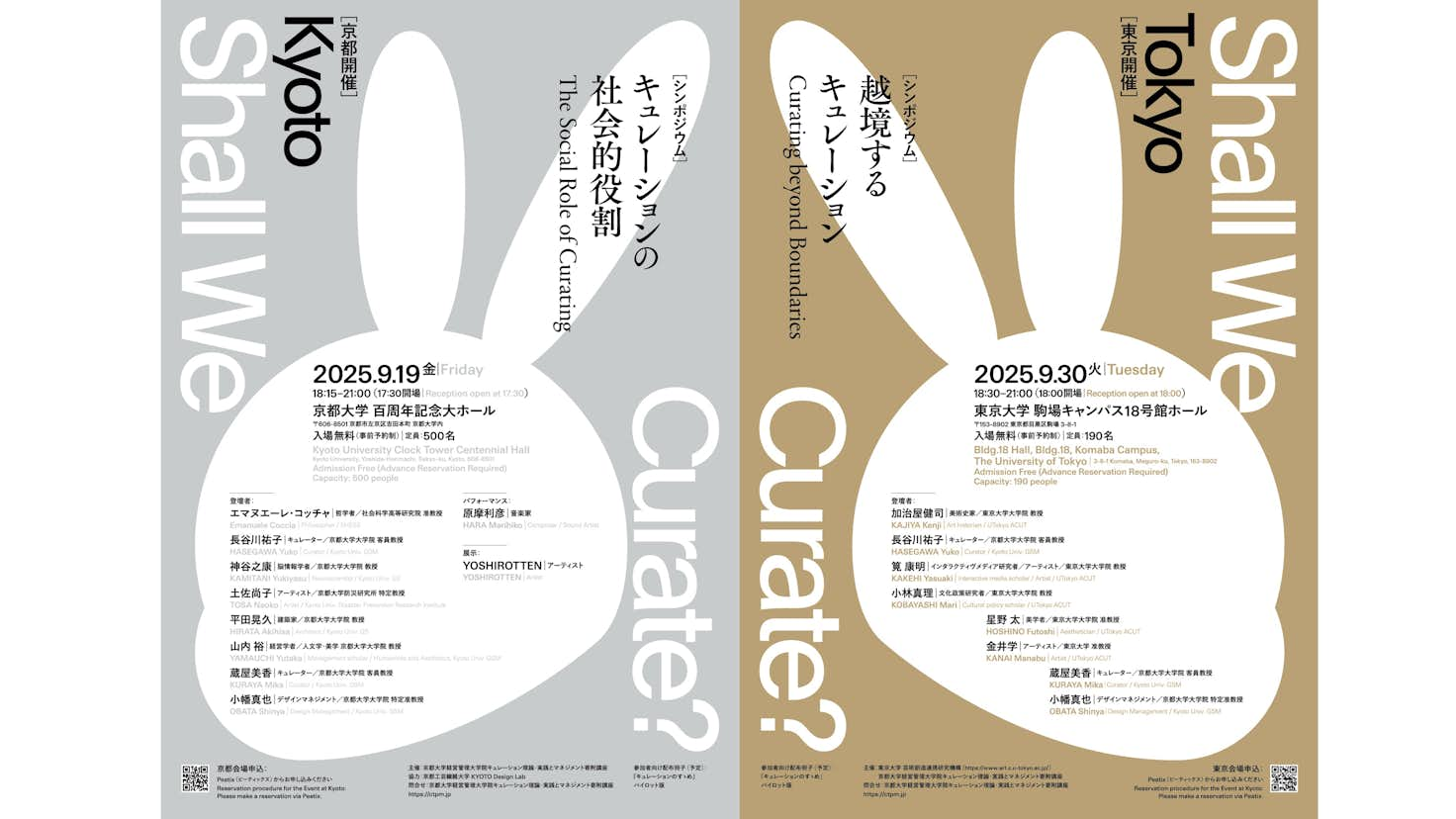

今年4月、京都大学 大学院に新しく開設された「キュレーション理論・実践とマネジメント寄附講座」。キックオフ・イベントとしてキュレーションの本質や社会的役割を考えるシンポジウム「Shall we curate?」が京都(9月19日)と東京(9月30日)で開催される。

京都大学 経営管理大学院「キュレーション理論・実践とマネジメント寄附講座」は、キュレーションならびにキュレーターの思考法や価値を明らかにし、理論化、一般化させるための研究を進め、芸術と企業実務を融合させることを目指す。本講座は、キュレーターをはじめとした芸術関係者や、企業のデザイン部門に所属しする実務家、文化経営理論の研究者等によって構成されている。

そんな本講座のキックオフ・イベントとして開催されるシンポジウムは、哲学、アート、建築、科学、情報、経営、デザインなど、異分野の実践者、研究者が集い、「キュレーションは社会とどう接続し、社会をどう動かすのか?」という問いかけのもと、キュレーションがもたらす関係価値と社会的意義を探るものとなる。

9月19日に京都で開催される「キュレーションの社会的役割 -Shall we curate?-」では、哲学者のエマヌエーレ・コッチャを招き、植物の知覚、空気の倫理、美の流動性・環境と感覚のあいだに新たなキュレーションの可能性を紐解く。

ほかにも、キュレーター・長谷川祐子の講演に加えて、パネルディスカッションには神谷之康(脳情報学者)、土佐尚子(アーティスト)、平田晃久(建築家)、山内裕(経営学者・人文学・美学)、蔵屋美香(キュレーター・横浜美術館館長)、小幡真也(デザインマネジメント)が登壇。さらに、映画『国宝』での音楽を手がけた原摩利彦氏(音楽家)によるピアノ演奏、YOSHIROTTEN(ビジュアルアーティスト)によるインスタレーション映像作品の展示も含む、五感と知性を同時に揺さぶる複合的な知覚体験をつくり出す。

9月30日に東京で開催される「越境するキュレーション -Shall we curate?-」には、「アートで知性を拡張し、社会の未来をひらく」をモットーに掲げる東京大学 芸術創造連携研究機構に所属する各分野の有識者が登壇する。

東京大学 芸術創造連携研究機構の機構長である加治屋健司(美術史家)をはじめとし、長谷川祐子(キュレーター)の基調講演、筧康明(インタラクティヴメディア研究者・アーティスト)、小林 真理(文化政策研究者)、星野太(美学者)、蔵屋美香(キュレーター・横浜美術館館長)、小幡真也(デザインマネジメント)によるパネルディスカッションが実施される予定だ。