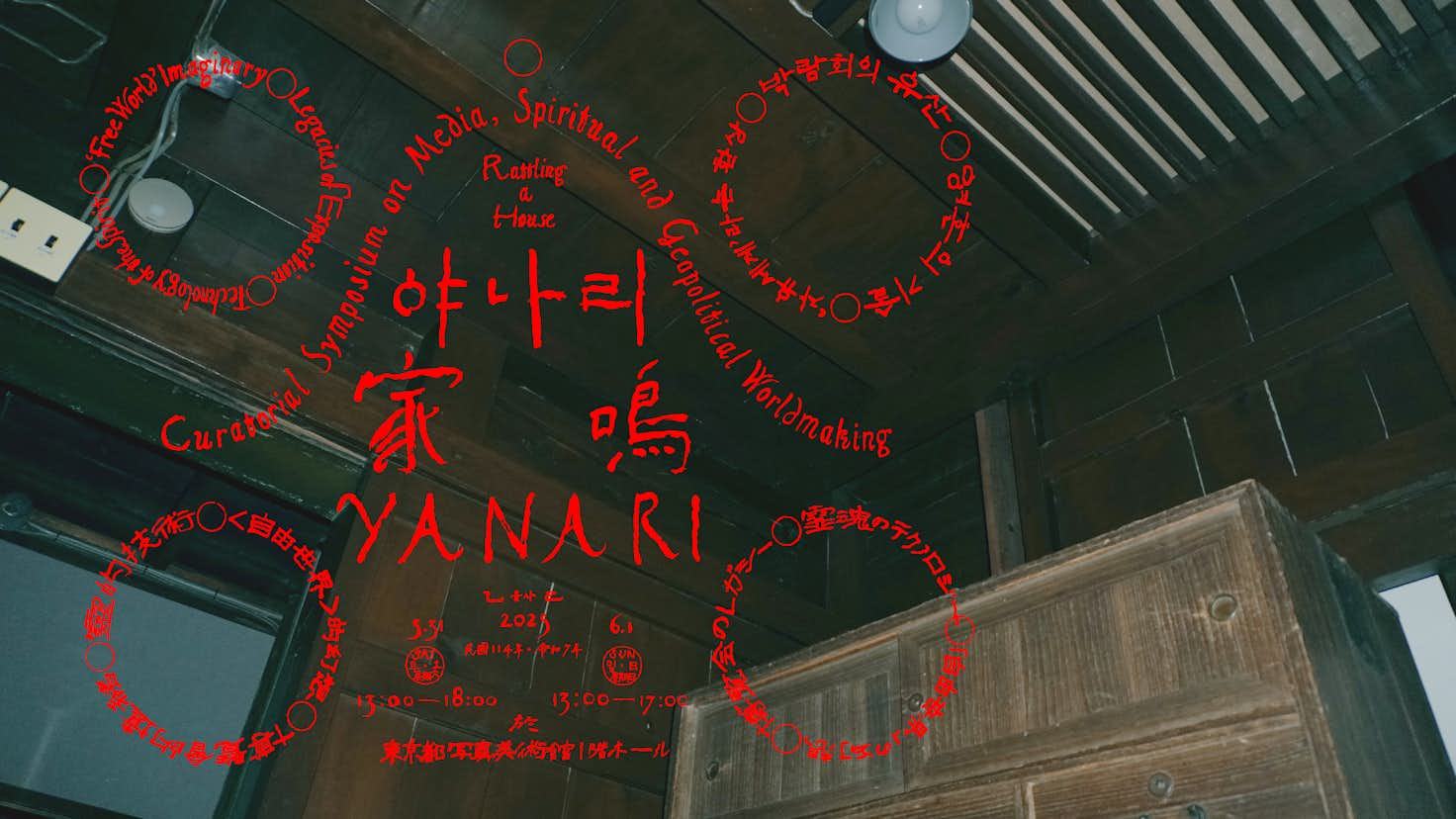

キュラトリアル・シンポジウム「家鳴」が開催。「見えない存在の残響」を通して、映像メディア、展覧会、地政学のもつれを探求する

映像メディア、展覧会、地政学のもつれを探求するキュラトリアル・シンポジウム「家鳴」が、5月31日と6月1日の2日間、0-eAの主催により恵比寿の東京都写真美術館1階ホールで開催される

「見えない存在の残響」を通して、映像メディア、展覧会、地政学のもつれを探求するキュラトリアル・シンポジウム「家鳴」が、5月31日と6月1日の2日間、恵比寿の東京都写真美術館で開催される。

本シンポジウムは現代美術をかたちづくる言説の流通やその仕組みを問い直すキュラトリアル(*)な視点のもと、アーティスト、キュレーター、美術史家が一堂に会し、言説の断絶や歴史の残滓を掬い上げる議論に取り組む。映像作品の上映、パフォーマティヴな講演、学術的なパネルディスカッションを通じて、東アジアに焦点をあてたスクリーンプラクティス、展覧会史や地政学的な想像力における物質的・情動的な不安定さに対し、キュラトリアルな実践がいかに応答しうるのかを考察する予定だ。

なお、「家鳴」というタイトルは家の構造体がわけもなく音を立てる怪奇現象を指し、目に見えない力が居住空間を脅やかし、物理的なインフラストラクチャーだけでなく、その内に刻まれた心理的・政治的秩序までもを攪拌する状況を示している。本シンポジウムは、こうした古い体制の軋みを聞きながら、世界を揺るがし続ける亀裂のなかに身を置かざるをえない現在の居場所について問いかける。

*──アートの実践が見る人に関わる仕組み、ことばの流通や意味付けのあり方をめぐる政治性を問い直し、キュレーションという行為に伴う力学を批判的に読み解こうとする学際的な領域。