コロナ禍で中堅作家を持続的に支援。3年目のTokyo Contemporary Art Awardが示した可能性

今回で第3回となる現代美術賞「Tokyo Contemporary Art Award」の受賞者が、写真家の志賀理江子とアーティストの竹内公太に決まった。3月21日、東京都現代美術館で開かれた受賞記念シンポジウムには、受賞者や選考委員が登壇。同賞のこれまでとこれからを語るとともに、受賞者からは、「賞の枠組みを超えるような能動的なアクションについて考えていきたい」との発言も飛んだ。

総合的な選考と、長期のサポート

2018年度に始まった「Tokyo Contemporary Art Award(TCAA)」は、東京都とトーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)が主催する現代美術の賞。国内に存在する美術賞が新進作家や評価の定まったベテラン作家を対象とすることが多いなか、死角になりやすい10年以上のキャリアを持つ「中堅アーティスト」を対象とするのが大きな特徴で、第1回はアーティストの風間サチコと下道基行、第2回は藤井光と山城知佳子がそれぞれ受賞している。

TCAAの賞としての個性は、その多角的な評価プロセスと、長期的なサポート体制にもある。選考ではまず、公募と推薦によって集められたアーティストから、議論を重ねた選考委員が数名のノミネートアーティストを選出。その後、作品の評価のみならず、面接やスタジオ訪問を通した作品背景の理解など総合的な選考を経て、最終的な受賞者が選ばれる。受賞者には賞金300万円と海外での活動資金上限100万円のほか、日英表記のモノグラフの作成や、受賞から2年後(第3回の場合は2023年)に東京都現代美術館で開催される展覧会まで、時間をかけた支援が約束される。今回の受賞記念シンポジウムの開催時期には、同会場で、ちょうど第1回の風間と下道の受賞記念展が開催されていた。

受賞者の受賞理由

そんなTCAAの第3回には、6名のノミネートアーティストが選出。最終的な受賞者に、写真家の志賀理江子とアーティストの竹内公太が選ばれた。

選考委員を務めたのは、ソフィア・ヘルナンデス・チョン・クイ(クンストインスティテュート・メリー[旧称ヴィッテ・デ・ヴィット現代美術センター]ディレクター)、住友文彦(アーツ前橋館長[3月末にて退任]/東京藝術大学大学院准教授)、高橋瑞木(CHAT[Centre for Heritage, Arts and Textile]エグゼクティブディレクター兼チーフキュレーター)、キャロル・インハ・ルー(北京中間美術館ディレクター)、鷲田めるろ(十和田市現代美術館館長)、近藤由紀(TOKASプログラムディレクター)の6名。選考過程では、当然、新型コロナウイルス感染症の状況が大きく影響したといい、海外在住の選考委員はオンラインで選考に参加した。

ここで、受賞者ふたりのプロフィールを簡単に紹介しよう。

1980年愛知県生まれの志賀は、2008年に宮城県に移住。その土地に暮らす人々との関わりを通して、人間社会と自然の関係、死と生の想像力、何代にもわたる記憶といった関心に基づく制作を続けるなか、東日本大震災を経験した。写真を中心に据えつつ、空間的にも見る者を圧倒する、人間精神と時間の問題に深く切り込むようなその後の作品は、2019年の個展「ヒューマン・スプリング」(東京都写真美術館)などでも発表されてきた。

志賀の受賞理由については、「制作や現実に対して思慮深く、真摯に向き合う態度と、写真というメディアの性質と人間の精神性との等価性の探求や、写真と身体のあり方を横断する視点といった独自性」が挙げられた。また、東日本大震災の被災地と日本の戦後というふたつの「復興」を結びつけ、「近代社会がいかに人々の精神を抑圧してきたかを考える」その思考と作品が今日提起する、問題設定の射程の広さも評価の要因となったという。

いっぽうの竹内公太は、1982年兵庫県生まれ。現在は福島県を拠点とし、「パラレルな身体と憑依」をテーマに、綿密なリサーチに基づく作品を発表してきた。活動に通底するのは、時空間の隔たりを超える人間とメディアの関係への関心であり、その一端は、戦時中の日本軍による風船爆弾の歴史を追った2019年の個展「盲目の爆弾」(SNOW Contemporary)などでも見られた。また、竹内は、2011年の東京電力福島第一原発事故後、その敷地内のライブカメラを指差した、通称「指差し作業員」の代理人としても活動している。

竹内については、記憶を語り継ぐメディアの特性と、それに対する人々の受動性に着目することで、「個人的および集団的記憶の形成や、そこで引き起こされる感情的なインパクトの探求に対し深く関わっていこうとする制作態度」が評価された。また、今回選考のなかで示された「遠隔技術の倫理性を問う新作案」の問題意識も、受賞の決め手となった。

「グローバル」であるとは何か?

この日のシンポジウムはふたつのパートに分かれ、第1部では過去3回にわたり選考委員を務めてきた住友文彦とキャロル・インハ・ルーが登場し、TCAAのこれまでと現在地を振り返った。モデレーターは、選考の運営を担当した塩見有子(特定非営利活動法人アーツイニシアティヴトウキョウディレクター)が務めた。

はじめに塩見から、今回の選考に当たり、選考委員のなかで「トラジェクトリー(Trajectory)」というキーワードがあったことが紹介された。右肩上がりに発展していくものというイメージも強い「キャリア」に対して、「軌道」や「道筋」を意味するこの言葉は、一見、まわり道や寄り道に見える経験も含んだすべてのプロセスに、等しく意味を見出すものだ。

住友は、そうした作り手の意味ある紆余曲折が、デビュー時から近作までが展示された第1回受賞者の展示にも見られた、と述べる。そして、ただ単に現在の作品を判断するのではなく、「候補者と選考委員が時間を共有し、お互いの経験を持ち寄ることで今後を考える場として機能している」と、TCAAの意義を評価。また、風間から、「以前よりも現在の方が必ずしも批判的ではない態度で制作している」と聞いたことに触れ、こうした機会に活動を見直すことが、自身に対する新しい批評を生む契機にもなっている、と語った。

いっぽう、残念ながらオンライン参加となったキャロルは、過去3回の選考に関わりながら感じた受賞者の共通点として、リサーチの綿密さやアプローチの実験性に加え、「アーティストというより、人間として問題にコミットする姿勢」を挙げる。そのうえで、選考プロセスを通して、キャロル自身も日本のアートや文化への気づきを得ていると話した。

先述の通り、コロナ禍はTCAAにも大きな影響をもたらした。その影響は、海外在住の選考委員が日本へ訪れられなかったことにとどまらず、第1回受賞者のうち風間が、予定されていたドイツでの調査を行えなかったことなど、多岐にわたる。そうした現状を、海外での活動支援に大きな重要性を置くTCAAは、どのようにとらえていくべきなのか。

この問題について、住友とキャロルの見解は微妙に異なるように見えた。

住友は、オンラインでの選考により、従来は選考委員のあいだで交わされていた雑談や親密な交流の機会が減ったことに困難を感じつつも、「アーティストのまとまったプレゼンテーションを集中して見られる時間はむしろ増えた」と語る。また、「国際的な活動というものは、果たして『渡航』を意味するのか」と問いかけ、コロナ禍は、国際性やグローバルなアートが物理的な移動からしか生まれないのかを考える機会でもある、と指摘した。

これに対してキャロルは、コロナ禍はあくまでも一時的なものであり、異文化交流や対面することの重要性を見失うべきではない、とする。他方で、「グローバル」の内実を問うタイミングであるとの住友の意見には共鳴し、「グローバルというと欧米との接続を考えがちだが、コロナ禍は本来の意味のグローブ(地球)におけるアートの多中心性、つまり中心点が偏在していることを問いかける良い機会だ」と語る。この発言については、さらに住友から、いまだ欧米中心の根強いヘゲモニーがあるなか、多中心的な世界がすぐ訪れるわけではなく、むしろ「中心」という考え方の相対化こそ必要、との意見もあった。

第1部の後半では、アーティストの活動を海外に届けるうえでの課題と同時に、作品を受け取る側の課題についての議論も多かったように感じた。住友は、過去3回のTCAAの選考を通して、選考員が拾い上げられていない批評言語が作家のなかにあること、とくにそれが選考員同士の英語での会話のなかで意識されたことを振り返った。いまだ言語化されていないこうした感覚を拾うことは難しいが、裏を返せば、そこには世界に類を見ない表現がある可能性も開ける。TCAAの目指す「海外での活躍」とは、ただ海外のトレンドに合わせた作家を送り出すような「傾向と対策」の実施ではない。とすれば、そうした言葉の追いついていない作品や感覚にこそ、世界に届ける価値がある、と住友は言う。

キャロルも、この数十年間の中国のアートバブルに言及し、「そこにアクティブな動きがあったことは確かだが、同時に、海外に作品を出しているだけでは意味がないことも感じてきた」と回顧する。そこで重要なのは、なぜこの作品が中国から出てきたかという文脈や地域性の理解であり、そのためには、作品と同時に「議論」そのものを輸出しないといけない、とキャロル。「アーティストは既存の線を越えようとつねにしている。それを理解し異なる文脈に届けるなら、読み手側にも境界を超える意識が必要だ」と話した。

被災地からの問いかけ

つづく第2部では、受賞者の志賀と竹内が登壇し、それぞれにいま考えていることや、2年後に予定されるTCAAの展示の現時点におけるアイデアなどを語った。

志賀がまず見せたのは、東北沿岸部の防潮堤のうえを歩く人物の写真に、いくつもの書き込みが施されている、制作に当たってのマインドマップだ。志賀にとって、東日本大震災からの復興とは、自身が文献などを通してしか知らなかった戦後日本を追体験するような経験であり、「経験のないデジャブのようなもの」だったという。いっぽう、近代の歩みの目的地が「安心安全、快適な未来」だったのに対し、自身が経験した復興は、「生活を修復するというより、それらを一度、瓦礫として扱い、ゼロからつくり直すようなこと」であったと振り返り、「震災後の人がどんな物語を信じてきたか、なぜ自分がこんなに復興に圧倒されたのか、様々な人の話を聞いて遡って歩いてみたい」と、作品の構想を話した。

さらに志賀は、「都の主催する賞の支援を受けることは、宮城県に住む私にとってその意味を考えざるをえないこと」と語り、別の構想にも触れた。提示された写真には、志賀が地元の建設会社から無償で借りているというスタジオが写り、そこに「doing nothing but studio open」の文字が書かれている。「賞を受けたからどこかに行くのではなく、まずはスタジオの扉を開けて誰もが入ってこれるような場所にするのがいいんじゃないか。閉めていたドアを、ただ開けてみる、素朴だけど重要なことのように思う。無料で借りていることも含め、このスタジオには資本主義に逆行するような『場としての余白』があるような気がして、その意味を深めてみたい」と志賀は語る。

ほかにも志賀からは、制作するうえで極めて重視しているという、精神科医・木村敏の語る過去と未来が断ち切られた「永遠の現在」という時空間のあり方についてや、それに関連して、もしもリサーチに訪れるのならば、近代の歩みのなかにある「人間社会の極限的な行為によって残された場所」でリサーチをしてみたいといった発言もあった。

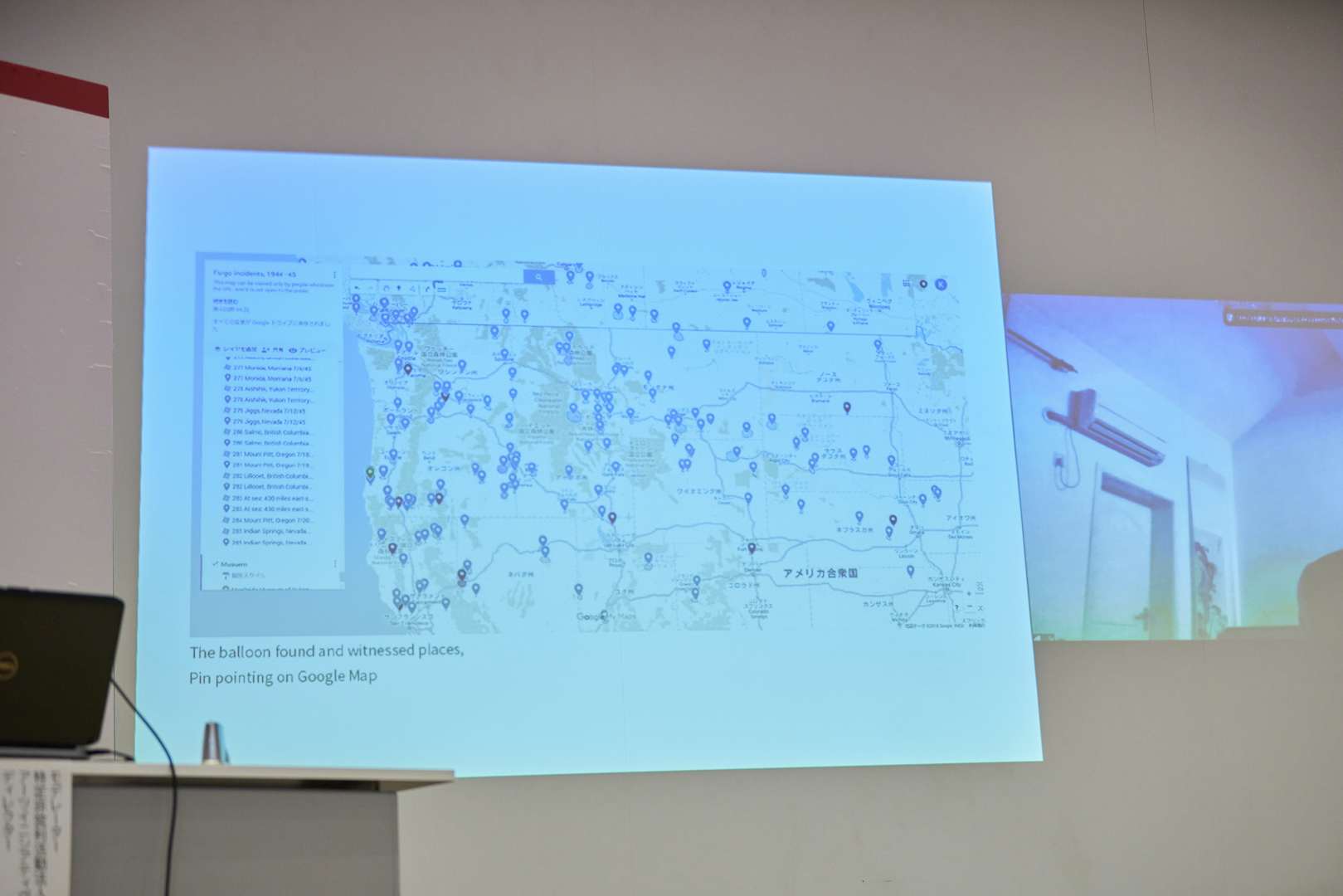

もうひとりの竹内は、2019年に発表した《盲目の爆弾、コウモリの方法》という映像作品を軸にして、自身の関心を話した。同作は、第二次世界対戦中、日本からアメリカ本土に向けて放たれた風船爆弾という兵器についての、日米をまたいだ詳細なリサーチとフィールドワークに基づく作品だ。爆弾の発出地点のひとつは、現在、竹内が拠点とする福島県のいわき市にあった。竹内は、そうした身近な場所を始め、爆弾がどこから飛ばされ、どこに落ちたのか、自分の足で追った。そこには、そうした具体的な労力とは対照的な、風船爆弾の持つ「自分は移動しないで攻撃する」という性質への関心もあったという。

際立っているのは、その調査の徹底ぶりだ。竹内は北米の各地を車で回りながら、目撃情報や風船の破片、また、アメリカの国立公文書館に残された、米軍の諜報部の報告書などを丹念に調べて、数百発が北米大陸に到達したとされる風船爆弾の落下地点を推定、実際にいくつかの場所を訪問した。この爆弾を放った人々は、その落ちた地点を直接的には見ていない。竹内は、その身体の不在を補完するかのように、落下地点をドローンで空撮し、爆弾からの視点を映像化した。

「世界的に見れば、この風船爆弾は、日米の間の攻撃ー被攻撃の関係を示しているに過ぎない。しかし、そこには現代のメディアのあり方にとって示唆的な問題が潜んでいるのではないか」と竹内。そう語る背景には、竹内が震災後、東北に移り住み、帰還困難区域などを実際に歩きながら人々の話を聞くなかで感じた、身体の移動を経ないで得られる情報とのギャップがあったという。竹内は、広くメディアと人間の関係を問うことで、ローカルな問題をグローバルにつなげることができると話し、スピーチを締めた。

受賞者の能動的なアクション

ふたりのスピーチを終え、住友からは、今回の受賞者がふたりとも東北を拠点としていることに関して、それが偶然の結果であったことの補足もあった。

いっぽうで印象的だったのは、受賞者の発表後、授賞式に先立って志賀から竹内に個人的なコンタクトが取られ、ふたりが会ったというエピソードだった。初対面のふたりは、福島県双葉町に昨年開館した「東日本大震災・原子力災害伝承館」をともに訪れ、夜遅くまで対話をしたという。志賀はその行動の理由について、ただ受け取るだけではなく、受賞者側からのアプローチがあって初めて、賞を超えたものができるという意識があったと話す。「私はそれは死活問題だと思いました。10年前の震災直後、『芸術には何ができるか』と繰り返し叫ばれたことがあって、当時はあまりにもたくさんの人の『死』を目前にしていたこともあって、その問いは、ねじれていたけど、皮肉にも、現在はその問いかけに見合うような世界になっている」と志賀。今回の受賞を機に、何か自分たちで能動的にできることはないかを模索したいという。

志賀からの誘いを受け、ふたりの展示を並べるだけではない、面白いことができそうだと感じたという竹内。「キャリアではなくトラジェクトリーだというのは、決められたわだちを歩むではなく、いろんな可能性を模索すべきという意味だろう。文字通り、前方に向かって何かを投げるようなプロジェクト(pro-ject)を通して、この受賞を意味あるものにしないといけない。そんな責任を感じている」と、今後の活動への意欲を見せた。

これまでTCAAを取材してきたなかで、受賞者からこれほど能動的なアクションが見られたことは初めてだった。コロナ禍を始め、様々な問題で日本のアートシーンに閉塞感が漂うなか、アーティストはつねにオルタナティブな可能性を見つめている。そうした感触に、静かな、しかし確かな勇気を感じるようなシンポジウムだった。

なお、第1回受賞者である風間サチコと下道基行による「Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 受賞記念展」のアーティスト・トークを5月30日にオンラインで開催予定。視聴リンクはこちら。

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を防止する観点から、「Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 受賞記念展」は、2021年4月25日〜5月31日のあいだ休止中。