美術のおもしろさを、いま再び。「梅津庸一 ポリネーター」がワタリウム美術館で開幕

現代美術家・梅津庸一の個展「梅津庸一 ポリネーター」が東京・神宮前のワタリウム美術館で開幕した。初期のドローイングから10年代の絵画作品、近年の陶芸作品までを一堂に会することで、梅津の美術のあり方に迫る本展のハイライトをお届けする。

現代美術家・梅津庸一の個展「梅津庸一 ポリネーター」が東京・神宮前のワタリウム美術館で開幕した。会期は2022年1月16日まで。

梅津は1982年山形県生まれ。細密画のようなドローイングや点描画を思わせる絵画作品、自身のパフォーマンスを記録した映像作品、陶芸作品など、多岐にわたる形態の作品を発表してきた。

加えて梅津は制作とともに、現代の日本の美術に様々な問いを投げかける活動も積極的に行ってきた。美術教育のあり方を問いながらメンバー複数人とともに制作と生活を営む私塾「パープルーム予備校」(2014〜)や、多岐にわたる美術の活動に目を向けるギャラリー「パープルームギャラリー」の運営企画などが、その代表といえるだろう。

こうした梅津の活動は多様な媒体で取り上げられるいっぽうで、ひとりの美術作家としての梅津の活動に焦点を当てる機会は、とくに近年希少だった。本展は、00年代の初期ドローイングから10年代の美術史を強く意識した作品群、そして近年とくに力を入れている陶芸作品までを一堂に集めることで、現代美術作家・梅津庸一の活動を俯瞰するとともに、その思索のこれまでとこれからに迫る展覧会だ。

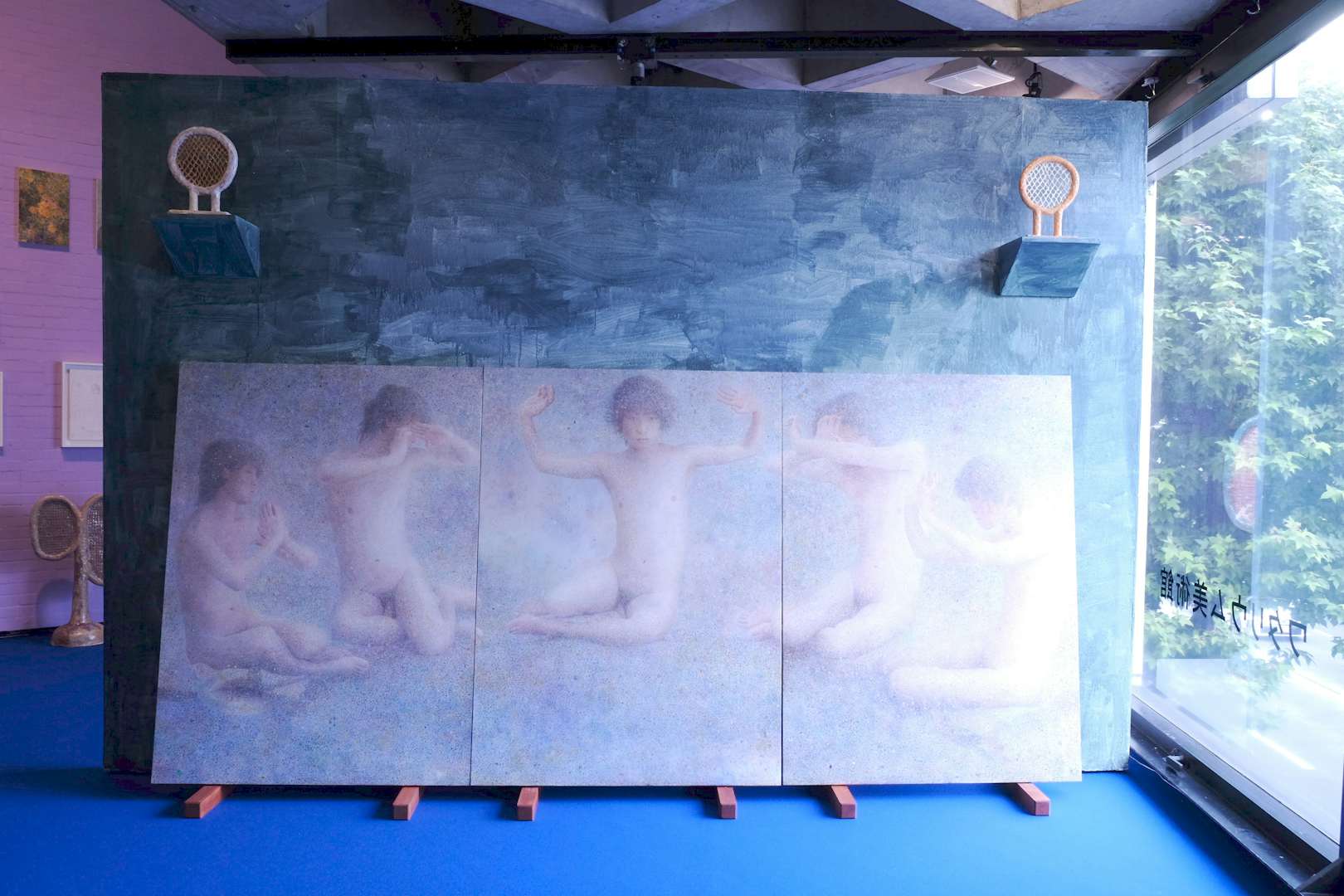

展示は2階からスタートし、3階、4階へと続いていく。「多孔質の夢」と名打たれた2階展示室で来場者を迎えるのは、梅津自身のヌードをモチーフとした作品《[K]night》(2007-08)だ。多様な色を使い点描画のように身体が表現された本作からは、以後の梅津の平面作品にも通底する、梅津の高い技術と絵画に向き合う姿勢が見て取れる。

平面作品とともに展示されている映像作品の《メトロノーム》(2014)や《高尾山にジャムを塗る、セカンドオピニオン》(2018)にも、裸体の梅津が登場している。これらの作品を含め、2階では、描かれたり映されたりした梅津の身体が前景化しており、「個」としての梅津を否応なく意識させられる構成となっている。

この階では壁面に散りばめられた小型の絵画作品や、机上に集められた陶の立体作品「パームツリー」シリーズも数多く展示されているが、制作年が異なるこれらの作品をつなぎ合わせることで、梅津の作家としてのアイデンティティを探ることも可能となっている。

例えば《霞ヶ浦航空飛行基地》(2006)は、太平洋戦争中に真珠湾攻撃で戦死した梅津の親族を描いたものだ。本作に宿る梅津の視点を加味したうえで「パームツリー」シリーズを改めて見ると、そこにかつて激戦地であった南太平洋の島々への梅津の眼差しを見出だせたりもする。

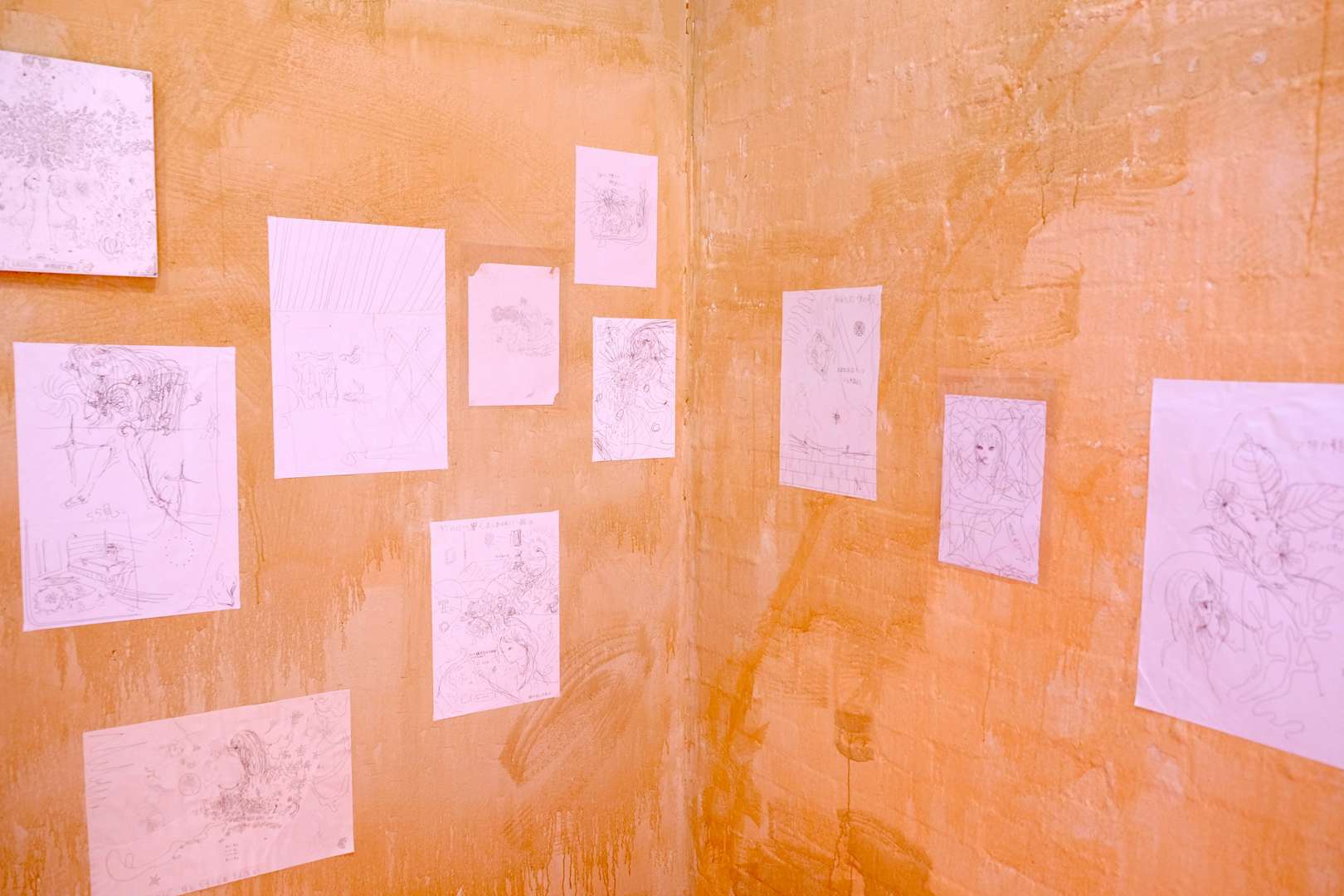

3階の展示「第17話、血液、太陽いっぱい」で注目したいのは、これまであまり目にする機会がなかった、ペンやインクで描かれた2005〜07年にかけての初期のドローイング作品だ。これらの作品をつくり上げている複雑に絡んだ線や、それらが生み出すマンガ的なキャラクターなどは、現在の梅津の作品の傾向とは大きく異なるようにも見える。

しかし、ドローイングの傍らの床面に置かれた「花粉濾し器」シリーズ(2020-2021)を見ると、その柔らかで歪みを持った形状は初期のドローイング作品から通底する、梅津の造形の志向だと気がつくだろう。

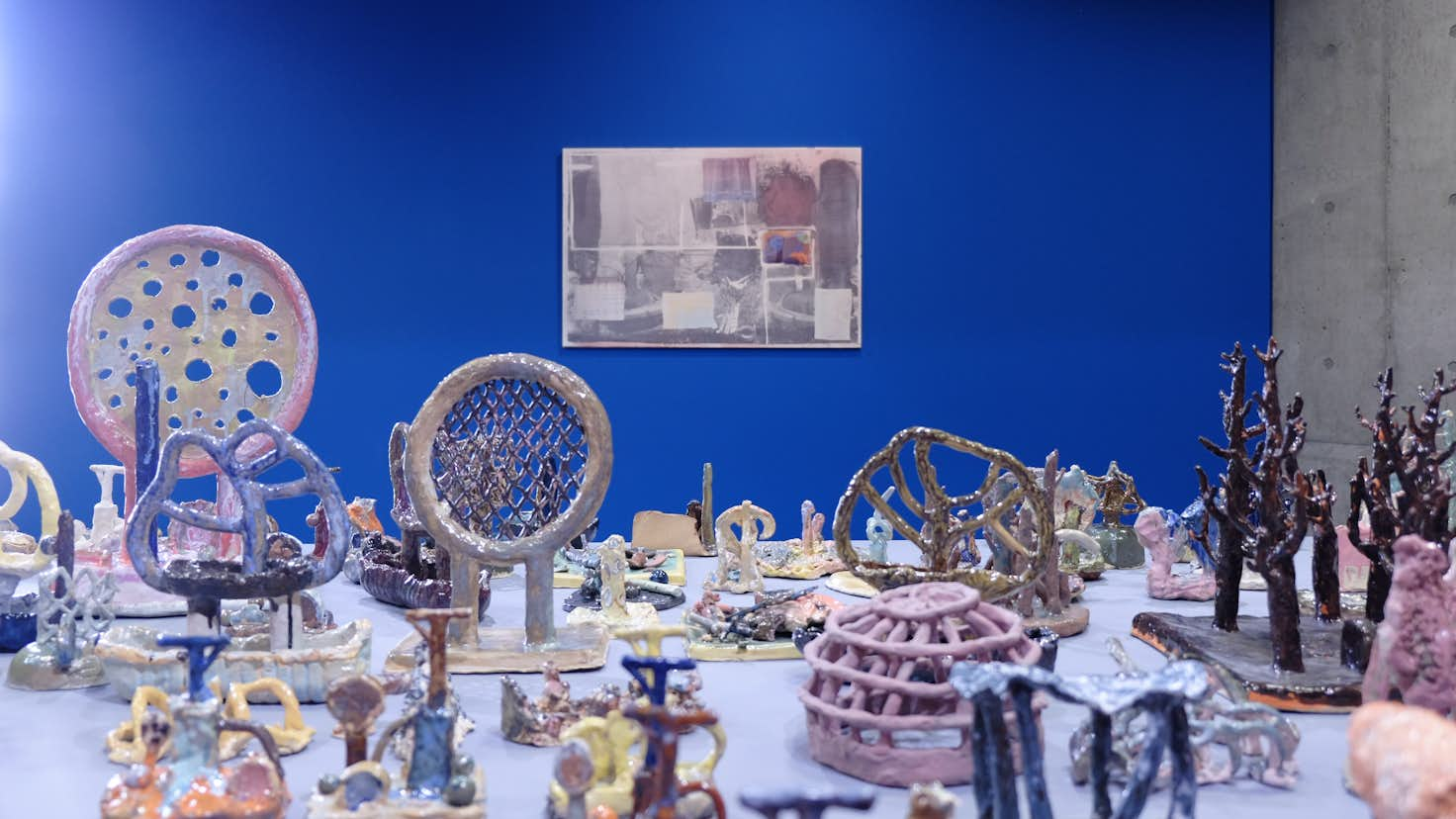

4階の「新しい日々」では、展示室中央の約140点の陶作品によるインスタレーション《黄昏の街》(2019−2021)が強い存在感を放つ。建物が街をかたちづくるかのように密集した作品は、梅津が「自分の造形性が強く現れている」と語るように、一つひとつの立体それぞれが個性的だ。各作品に塗られた釉薬は、複雑に重なりながらときに混ざり合っており、梅津の絵画作品にも通じる独特のテクスチャが陶においても出現している。

これらの作品群は、梅津が今年5月から滋賀・信楽に長期滞在し、現地の作家や職人と積極的にコミュニケーションをしながら制作したものだ。梅津は作陶に打ち込んだこの時間を「現代美術の複雑なしがらみを忘れて純粋に制作に没頭できた」と語っており、《黄昏の街》(2019−2021)はまさにいま現在の梅津のあり方を端的に表した作品といえる。

また、この展示室では梅津の新たな試みとして、陶板作品にも注目したい。これらは、1982年にロバート・ラウシェンバーグが信楽に滞在し、大塚オーミ陶業株式会社との協働で大型の陶板作品を制作したことに梅津が着目したことから生まれたものだ。

これらの陶板作品は建材用の陶板にシルクスクリーンで版を摺り、絵具に近い質感の釉薬でペイントをし、ときにはシンナーによる拭きを加えるという工程を、幾度も焼きを重ねながら制作された。硬質な陶板でありながらも、表面の重ねられた図像やペイントは絵画のようでもあり、本シリーズはまさに梅津の切り開いた新境地といえるだろう。

最後に、地下1階のミュージアムショップ「オン・サンデーズ」でも、「ポリネーターの落し物」と称した展示が行われている。陶による作品群が展示されているが、ここでは立体作品がショップの棚に展示されるように配置され、実際に値札がついて購入できるものもある。

梅津は制作とともに、作品を売り買いするアートマーケットの構造についても様々な観点から言及してきた作家だ。展示の最後に実作品を手に入れる機会が用意されているという構成も、来場者の興味を掻き立てる試みのひとつといえる。

本展は2階から階を上るにつれて、自画像に代表される梅津自身の具体的な像が薄れていく構造となっている。いっぽうで、より作品そのものが前面に押し出され、その造形や塗色をつくりだす美術家としての実像の輪郭がはっきりとしてくるようになっている。

梅津は同展についてこう語る。「いまの日本の美術業界には様々な問題があり、目をそむけたくなることも多い。けれども、美術そのものはやはり捨てたものではないし、変わらず魅力がある。集中的に取り組んできた作陶をはじめ、本展をつくりあげる過程で、それをいま再び、確かめることができた」。