アートを通して考える、現代の「ウェルビーイング」。森美術館に国内外16作家が集結

2020年の新型コロナウイルスによるパンデミック以降、大きく変化した社会。そのなかにおいて、心身ともに健康である「ウェルビーイング」の重要性がますます大きくなっている。森美術館で始まった「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」(6月29日〜11月6日)は、国内外16作家の作品を通し、様々な視点からウェルビーイングについて考えるきっかけを提示するものだ。

「コロナ禍以降、アートは変わったかと頻繁に問われたが、私たちの世界の見方、感じ方が変わってしまったために、すでに知っている作品が異なって響いてきたと言えるでしょう」。そう語るのは森美術館館長の片岡真実だ。

森美術館で6月29日に始まった「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」(〜11月6日)は、パンデミック以降の新しい時代の課題である、心身ともに健康である「ウェルビーイング」=「よく生きること」とは何かを、現代美術を通して多様な視点で提示するものだ。

本展は片岡と熊倉晴子(森美術館アソシエイト・キュレーター)、德山拓一(同)による共同企画展。展覧会タイトルにある「地球がまわる音を聴く」はオノ・ヨーコのインストラクション(指示書)・アートから引用されたもので、パンデミック以降の世界で人間の生を本質的に問い直そうとするとき、想像力こそが私たちに未来の可能性を示してくれるのではないか、という意味が込められている。

本展参加作家は国内外の16名(エレン・アルトフェスト、青野文昭、モンティエン・ブンマー、ロベール・クートラス、堀尾昭子、堀尾貞治、飯山由貴、金崎将司、金沢寿美、小泉明郎、ヴォルフガング・ライプ、ゾーイ・レナード、内藤正敏、オノ・ヨーコ、ツァイ・チャウエイ、ギド・ファン・デア・ウェルヴェ)。展示は作家ごとに分けられており、インスタレーション、絵画、彫刻、写真、映像など多彩なメディアの約140点が並ぶ。片岡は本展開幕に際し、「できあがった展覧会を見ると、展示作品はパンデミック以降のウェルビーイングの具体集というだけでなく、作品制作がアーティストにとっていかに根源的なものであるのかを実感させる、力強いものとなった」と振り返っている。ではその展示会場を見ていこう。

会場冒頭を飾るのはオノ・ヨーコだ。インストラクションを集めた「グループフルーツ」には、上述の本展タイトルに引用された「地球がまわる音を聴く」などの言葉が並んでおり、言葉から想像を広げることができる。オノの作品は会場途中にも展示されており、本展の中核をなすものだ。

花粉をはじめとする生命のエッセンスを作品にしてきたヴォルフガング・ライプ。本展では、インスタレーション《ヘーゼルナッツの花粉》が明るい展示室で眩く輝く。また蜜蝋を使ったインスタレーションは、その香りが五感を刺激してくれる。生命の始まりを象徴する素材そのものと向き合う場所だ。

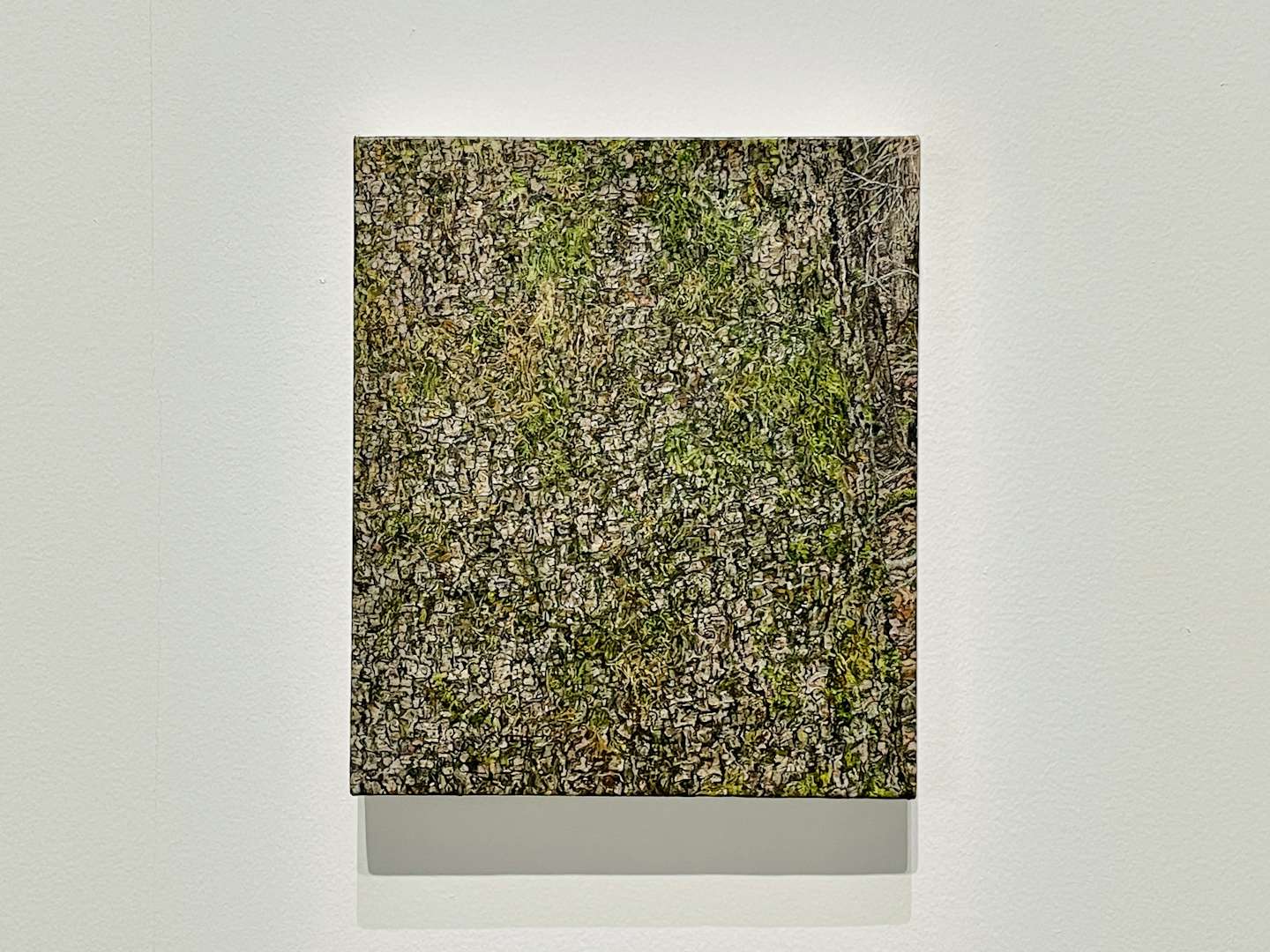

エレン・アルトフェストの絵画作品群はその緻密さに注目したい。実際に物を見て、描くという手法をとるアルトフェスト。13ヶ月という長い時間をかけて木の幹を描いた《木々》には、その時の経過が凝縮されている。瑞々しい生命力が感じ取れる具象絵画だ。

ギド・ファン・デア・ウェルヴェの映像作品も、自然を強く意識させる傑作だと言える。《第9番 世界と一緒に回らなかった日》は、ファン・デア・ウェルヴェが氷の大地、北極点に24時間立ち、自転とは反対向きに回り続ける様子をタイムラプスでとらえた映像作品。「立つ」という日常的な行為を非日常的なものへと変化させるとともに、「自転」という大いなる運動をユーモラスに可視化している。

心のウェルビーイングという視点では、飯山由貴と小泉明郎は重要なパートを担う。飯山は、ロンドン・ウェルカム財団のメンタルヘルスについての国際文化プログラム「マインドスケープ」の一環として制作された作品をはじめ、ドメスティック・バイオレンス(DV)をテーマにしたインスタレーションを展開。映像やグラフィックなど様々なDVに関する情報を鑑賞者と共有することで、家族観やジェンダー観を問い直す。

いっぽうの小泉明郎は、催眠術を用いた新作《グッド・マシーン バッド・マシーン》を展示。催眠術にかかった被験者の映像と、催眠にかけられているかのように動くロボットアームによって構成されたインスタレーションだ。言語を使った意識の誘導である催眠術という観点から、社会における主体性の曖昧さ(=どこからが自分の意思なのか)を問うものとなっている。

アクティビストの経歴も持つゾーイ・レナードは、複数パターンの「I want 〇〇 for president」の連なりに「And I want to know why this isn’t possible」を重ねた詩の作品を寄せ、制度化されていないけれども強い力を持つこの社会の「スタンダード」への疑問を投げかける。

時間への思考を促すのが、内藤正敏と青野文昭の展示作品だ。東北の民間信仰を写した写真作品で知られる内藤。本展では初期作品から最新作までが回顧展的に並ぶ。個人のスケールを超えた長い時間が写された作品を通し、大きな視点から「生きること」を振り返る。

社会制度の欠陥を非難するかたちではなく、自身の歴史と関心に基づき「なおす」をテーマに制作を続ける青野は、《僕の町にあったシンデンー八木山越路山神社の復元から2000~2019》 を見せる。生まれ育った町で拾った鳥居の欠片から始まった本作で、青野は仙台市・八木山にかつて存在した神社を丸ごと再生させた。仙台の土地の歴史と、個人史が混ざり合った大作だ。

困窮のなかで自分の表現を追求したフランスの作家・ローベル・クートラスや、アール・ブリュットの分野で発表を続けてきた金崎将司の作品群を見ていくと、継続的な試みの軌跡と繊細な表現から執念にも近いエネルギーを感じるだろう。

展示室の巨大な壁いっぱいに広がるのは、日毎作品を生み出し、1985年以降「あたりまえのこと」をコンセプトに制作に取り組んできた堀尾貞治の「色塗り」シリーズと「一分打法」シリーズだ。その対面の壁に連なる堀尾昭子の作品群は、夫である堀尾貞治と壁一枚隔てたところで生み出されたとは思えないほど対局的なミニマルかつ細密な作品でありながら、どこか響き合うように空間に息づいている。

モンティエン・ブンマーの《自然の呼吸:アロカヤサラ》は、家族の死や自身の病に向き合うなかで生み出された作品。作品に近づくほど強く感じる複雑な香りにつられてその内部に足を踏み入れると、頭上には肺のかたちをしたテラコッタ性の彫刻が吊るされているのがわかる。深い呼吸を促すだけではなく、身体にかかっている重力にも意識が向かう作品になっている。

その背後の壁に広がっているのが、金沢寿美のインスタレーション《新聞紙の上のドローイング》である。コロナ前後に発行されたものを中心に約300枚の新聞紙を、10Bの鉛筆で塗りつぶして制作された作品。つながった新聞紙が宇宙空間のように広がり、意図的に塗り残された部分が銀河のように輝く。

ツァイ・チャウエイ(蔡佳蔵)は、密教のリサーチから制作した《子宮とダイヤモンド》を展示。水面のように広がる澄んだガラスは両界曼荼羅を表しており、その周囲を映し出しながら、その空間に光を拡充する。本作の前に立つと、自らも生々流転する大きな流れの一部であると感じられる。

新型コロナウイルス感染症の流行によって、長期休館と「アートは不要不急か」という問いへの対峙を余儀なくされた森美術館が、感染拡大まもない頃から構想してきた本展。アートの根源的な役割に迫る試みにあふれた構成はもちろん、作品がいかに鑑賞者自身の心に届くかといった内的過程を意識する絶好の機会となるだろう。