中﨑透、美術館初個展に見る「フィクション」の力

言葉や共通認識から生じる「ズレ」をテーマに、多様な作品を制作する美術家の中﨑透。美術館で初となる大規模な個展が、出身地で現在の制作拠点でもある水戸市の水戸芸術館現代美術ギャラリーで始まった。

武蔵野美術大学在学中から美術家として活動を続けてきた中﨑透にとって、高校時代から企画展に通った水戸芸術館は、もっとも身近な美術館だと言える。そんな中﨑は、本展「フィクション・トラベラー」をサイトスペシフィックな大型展示として構成。近年各地で展開する、インタビューをもとにした文学的インスタレーションの手法を採用した。30代から70代までの5名(中﨑の両親も含む)にインタビューを実施した経緯を中﨑は次のように語る。

「水戸芸術館だけではなく街のことも聞きたかったので、それぞれの方の生い立ちについても聞きました。何年生まれですかとか、子供の頃の街の様子はどうでしたかとか、僕も同じ街に住んでいるので、時代ごとの移ろいを感じることができました。そのなかで水戸芸術館との関わり方を、例えばスタッフであれば働くことになった経緯を聞きましたし、うちの両親はあまり水戸芸術館と関わりがなかったので、むしろ僕が美術に興味を持っていく様子をどう見ていたかなどをファミリーストーリーとして質問しました。これまで面と向かってそういった話を聞く機会もなかったので、個人的にも良かったと思っています」。

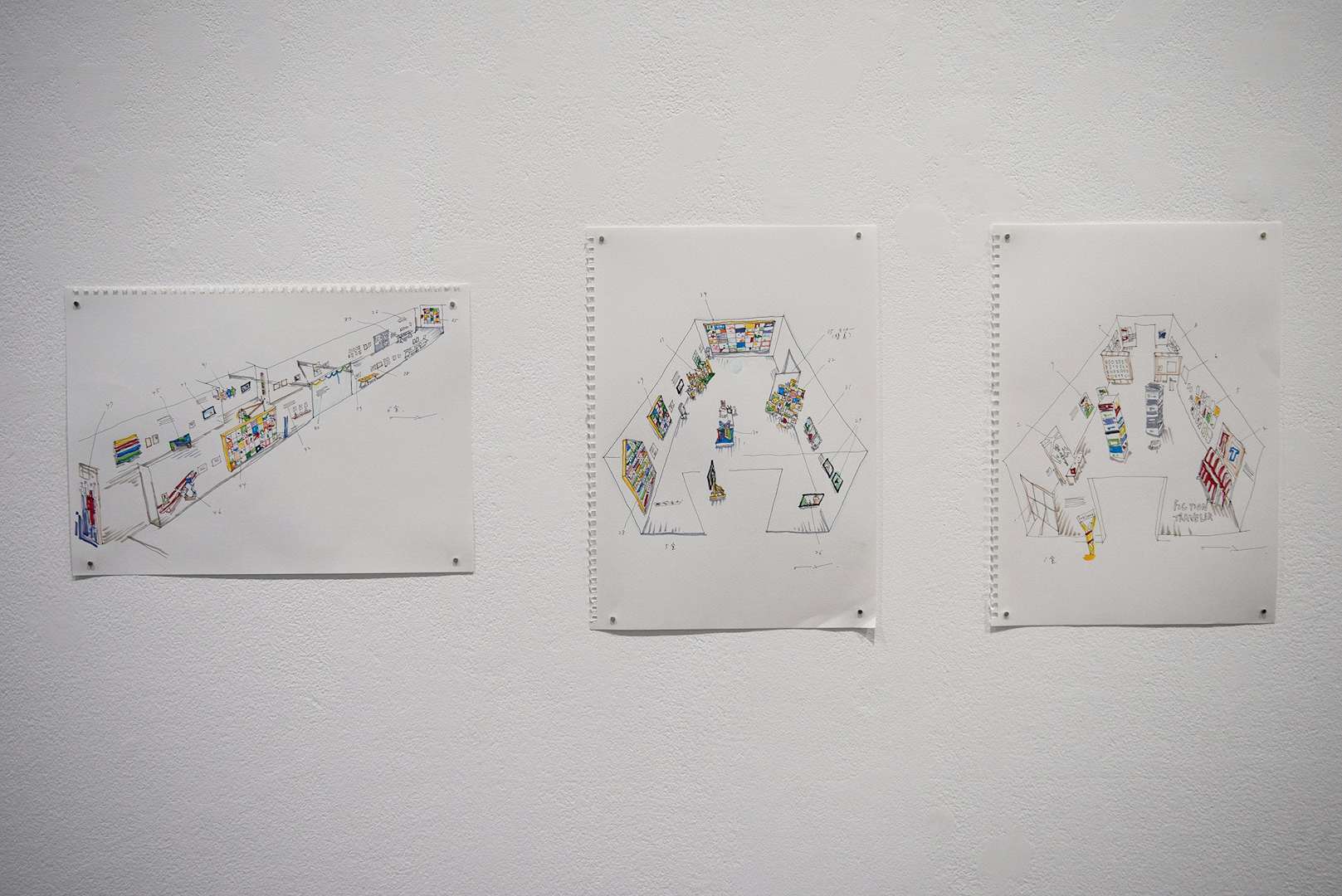

5名から聞き取った話をエピソードごとに分け、シャッフル。絵画は新作を2点制作したが、基本的には中﨑がこれまでに制作した作品からエピソードと関連づけられるものを選び、組み合わせて展示することでインスタレーションを完成させた。「フィクション・トラベラー」展全体が新作インスタレーション作品《フィクション・トラベラー》となっており、フロアプランに鑑賞順序を示したハンドアウトが用意されている。

会場に入ると、最初に新作ペインティング《全然覚えてない!!》が目に入ってくる。壁には、作品の着想源となったインタビューから引用したテキストが貼られている。

1944年、昭和19年、生まれたのは水戸、もちろん覚えてはいないよ。

生まれた頃は大工町の近くの鳥見町っていうとこに住んでた。そこの借家。

それから、戦争でお袋の実家の鉾田の大和田に疎開をした。親父は招集だから。

1歳くらいで記憶はないよ、防空壕に入った話もよく聞いたけど全然覚えてない。

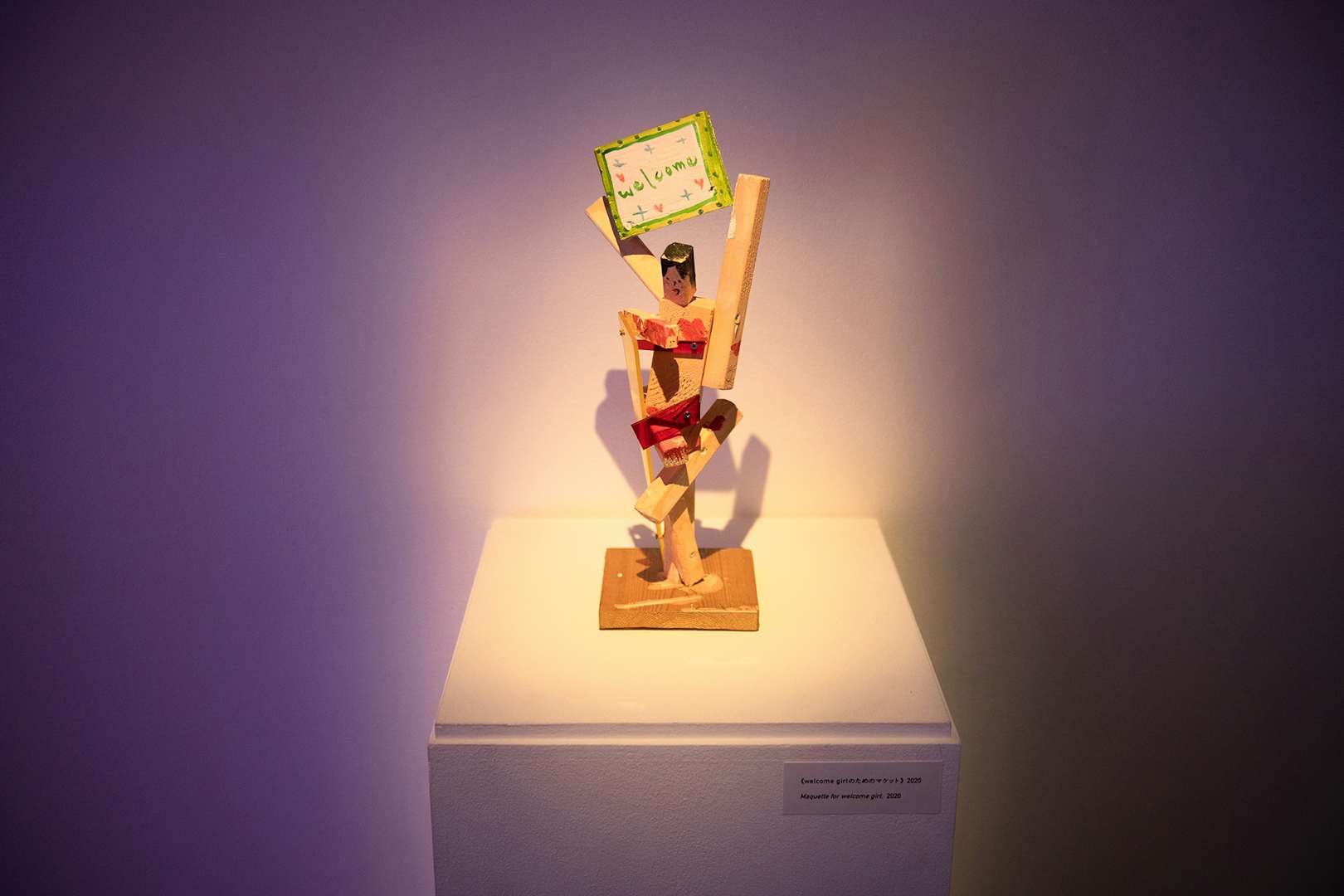

ドキュメンタリーであるコメントを選び、中﨑がヴィジュアル作品と組み合わせることで展示空間にストーリーを紡ぐ。2番目の作品もやはり新作で、タイトルは《覚えてる》。配給によって食糧を手に入れていた戦争直後、「牛乳を買いに行ったのを覚えてる」エピソードへと続く。入口で出迎えてくれるライトボックス作品《welcome girl》(2020)と併せて、ワクワクさせる展覧会の幕開けだ。

中﨑が母親のインタビューと組み合わせて展示したのが、2020年の「いちはらアート×ミックス」に出展するために手がけた作品(開催が1年延期され、2021年に発表)。市原市の古くて大きな衣料品店を会場にした展示用に、建物内の壁紙や什器、カーテン生地などの模様をモチーフにライトボックス作品を制作。母親が戦後について語った「うちはおばさんたちが洋裁や編み物を習ったりしてたから、みんなの洋服とかつくってくれてた」というエピソードと紐づけられている。

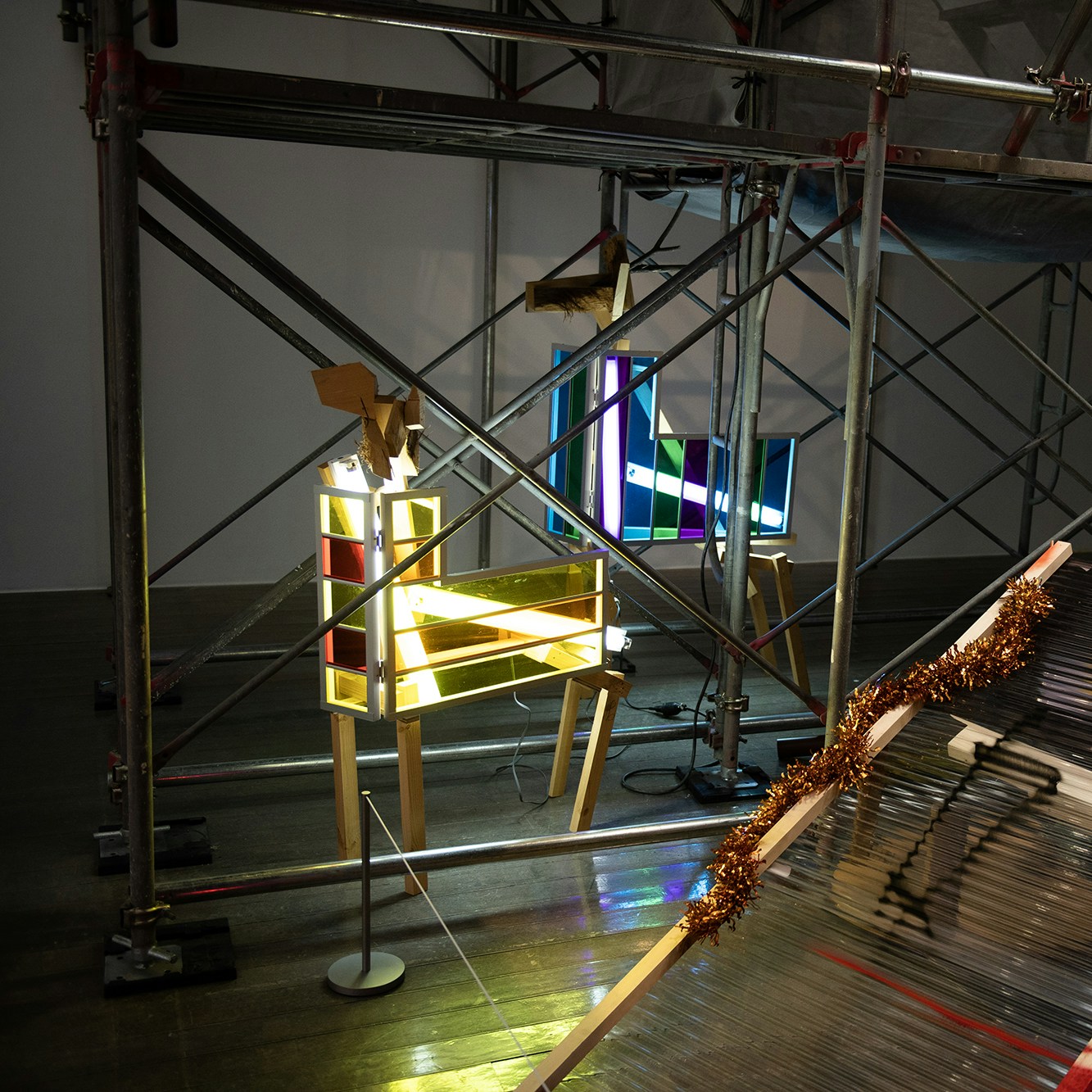

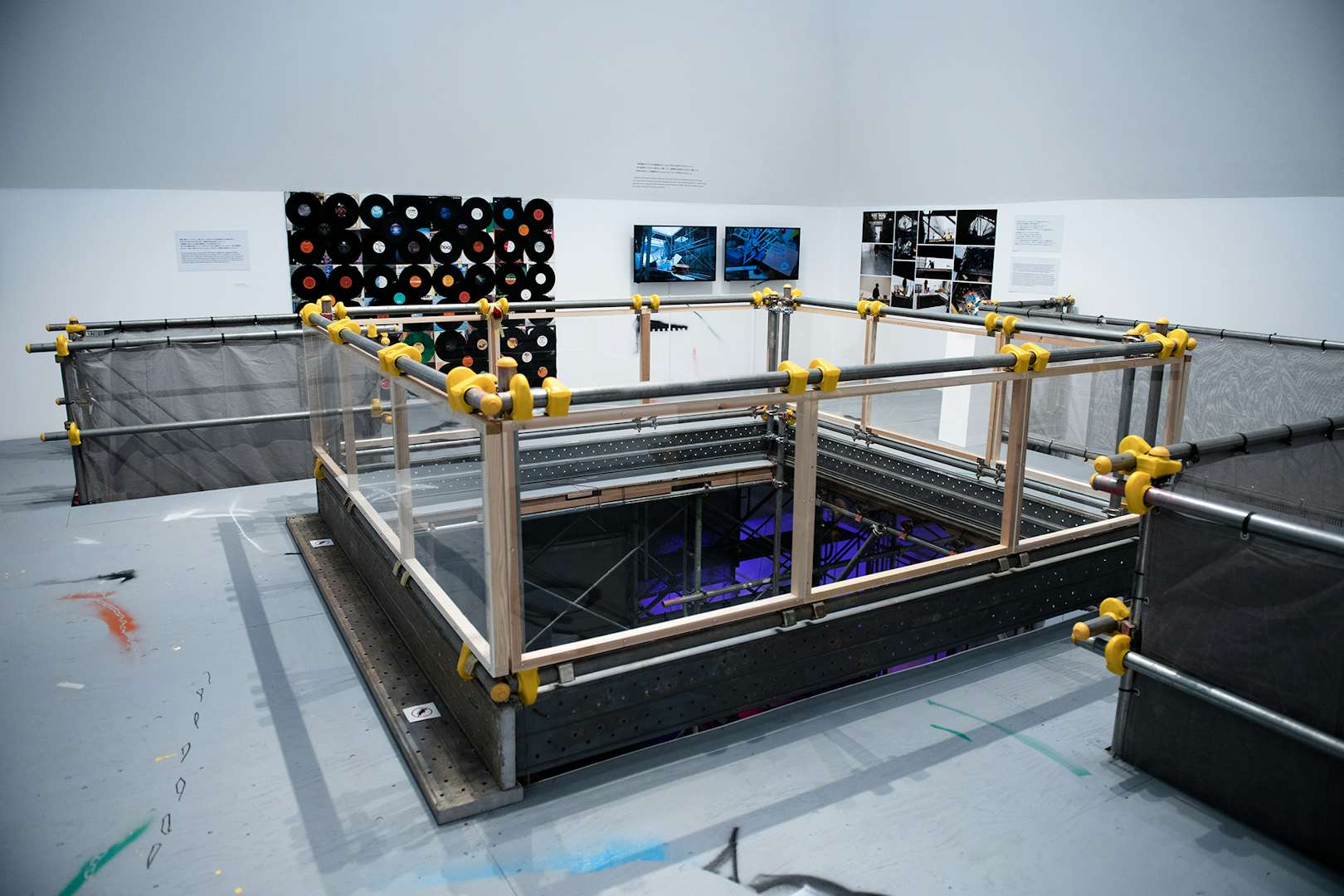

続く展示室には、小屋を解体した瓦礫が積み上げられ、足場が組まれてワンフロア分の展示空間が上に仮設されている。大阪市此花区でキュレーターの後々田寿徳(故人)がかつて運営していたオルタナティブ・コマーシャル・ギャラリー梅香堂で2011年に開催した個展「エピソード:鼻歌まじりの引越の時間はいつかは終わる。だから僕はなるべく回り道をする。」を再制作した。1階と2階に展示スペースがあり、2階の床に穴が空いている空間の特性を活かし、ものが移動する時間軸のあるパフォーマンスを発想した。

「今回は水戸芸術館の2階テラスの屋外に廃材を用いてセットを組み、友人たちを呼んでパーティーする様子を映像に収めたのですが、そのセットを解体して、展示室内に引っ越すコンセプトで『エピソード』を再制作しました。当時は生きることや死ぬこと、普遍的にぐるぐる回り続けることなど、震災以降で考えたことから制作を進めましたが、今も色々と見えてくる作品だと思えたので今回展示を決めました」。

Episode 1:「引越前にちょっと集まってみる。」、Episode 2:「雨が降っても引越は始まる」、Episode 3:「引越した街で僕は一人遊びをしてみる」、Episode 4:「鼻歌まじりの引越の時間」と4つのエピソードに分け、パフォーマンスの記録映像と写真もインスタレーションに組み込まれる。

武蔵野美術大学では油絵科に在籍していたが、入学当初から陶芸のサークル「窯工部」と、演劇サークル「劇団むさび」に所属した中﨑。ユーモラスなコンセプトを織り込んだ陶芸作品やパフォーマンス映像も見ることができる。

突き当たりの展示室には、中﨑の代表的な作品フォーマットである単色のカラーアクリルと蛍光灯を組み合わせた、ライトボックスと看板の作品が集まっている。きっかけは、2001年1月の卒業制作の発表だった。「現代美術は何をやってもいい」と言われたものの「何をもって美術と言えるのか」とドツボにハマり、悩んだ果てに「デザインじゃないものであれば美術になるのでは」というアイデアが浮かんだ。デザインの契約ではあり得ない条件の契約書をもとにアベコベな看板をつくれば、アート作品たるのではないかという発想から生まれたのが「看板屋なかざき」シリーズだ。展示室奥の壁に設置されたのは、シリーズより2006年に青森市の新町商店街で制作した集合看板の作品だ。商店街の店を中心に多くの依頼を受けて制作。一定期間、街に展示され、看板広告として機能した。

「依頼主と看板屋の関係を考えると、依頼主が上で看板屋が下のような主従関係があるので、それをイーブンにした看板制作ができないかと考えました。契約の書式は2001年の卒業制作とほとんど変わっていません。依頼者と1時間ほどかけてミーティングしてから看板を制作するのですが、僕はこういうものをつくっている作家だと自分のプレゼンし、依頼者にはお店のことなどをヒアリングします。例えば、青森では『すし蔵』さんという地元でも有名な寿司屋さんから依頼をいただいたのですが、渋い大将が、『修行中に親方からは、ご飯に魚が載ったのが寿司なんだと教わりました』と、寿司の原理的な話を伺ったので、そこから着想して看板をつくりました」。

会話をしていればミスコミュニケーションも生まれるし、みんなが同じことを考えているわけではない。そんなどこにでも存在するズレを感じさせる点も看板シリーズの特徴のひとつだ。これまでに依頼主からクレームが出たことは「ほとんどなかったはずです」と中﨑。広告としての看板機能ももちうるが、あくまでもアート作品として制作すること、看板の最終的なデザインは中﨑が決定権をもつことを依頼主には丁寧に説明する。そして制作費100円で依頼を受け、中﨑は200円の収入印紙を貼った領収書を発行する。そのプロセスを経て依頼主と看板屋が対等になった、両者の関係性を看板の背景に想像するのが面白い。

展示は突き当たりから折り返すかたちで、通路上の空間に展開する。「絵を描くのが好きだったから美術館に連れて行くようになった」「水戸芸は連れてってないね。どんなのやってるかわからなかったら行ったことなかった」という文字は、中﨑の両親いずれかの言葉だろう。多くのドローイング作品が並ぶ。

2011年の震災で茨城県も被害を受けた。異なる状況や考えの違いのもと、わかり合うことの不可能さを感じつつも、そこに「交わらない平行線としての虹の在り方が、見方によっては互いに違う存在がどこまでも隣で寄り添うような風景にふと見えた」ことから、7色の糸を用いた繊細なインスタレーションも完成させた。そんなときにチャリティ作品の依頼を受け、自分も被災者側だと疑問を感じつつも手がけたのが、自転車をプリントしたTシャツ(チャリT)だ。

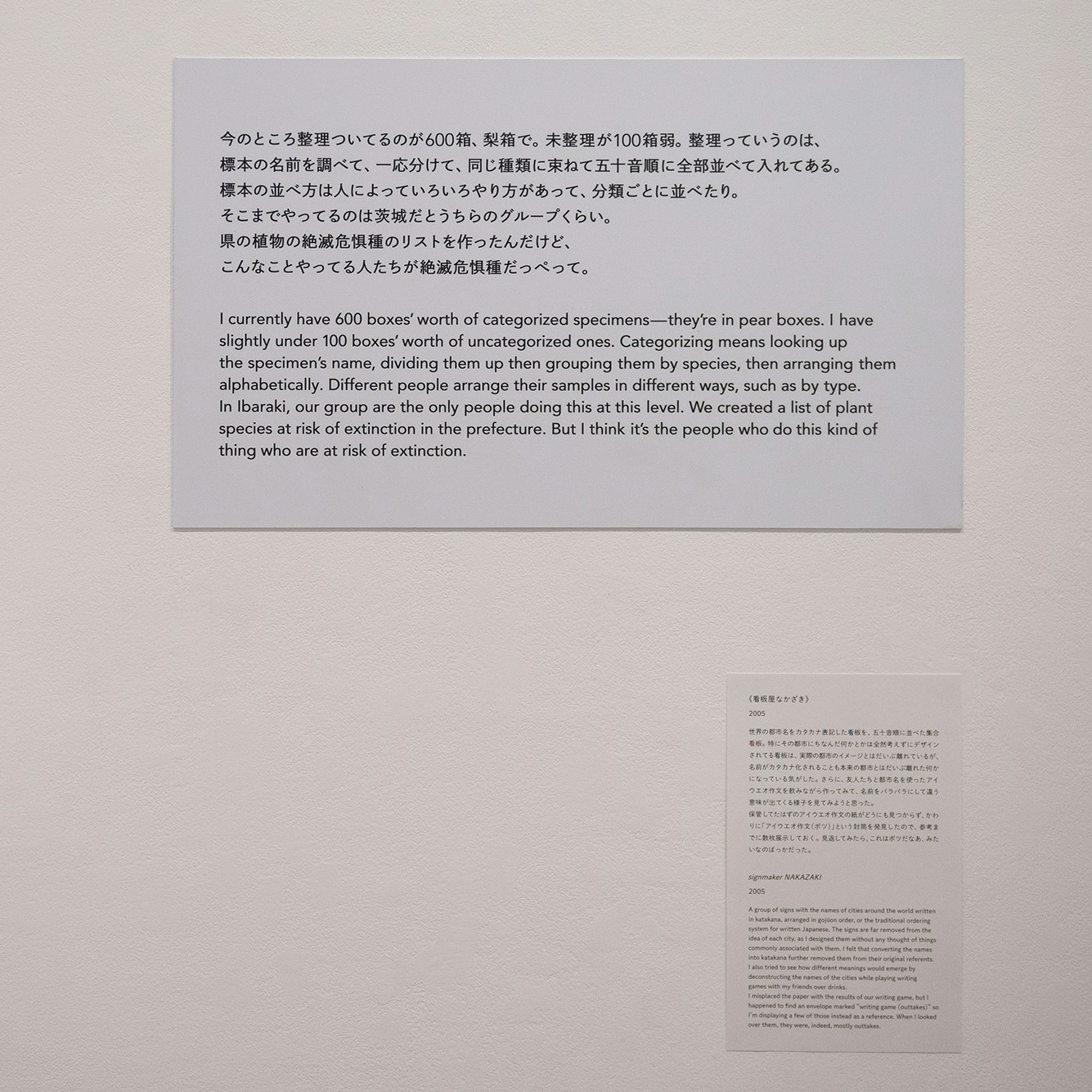

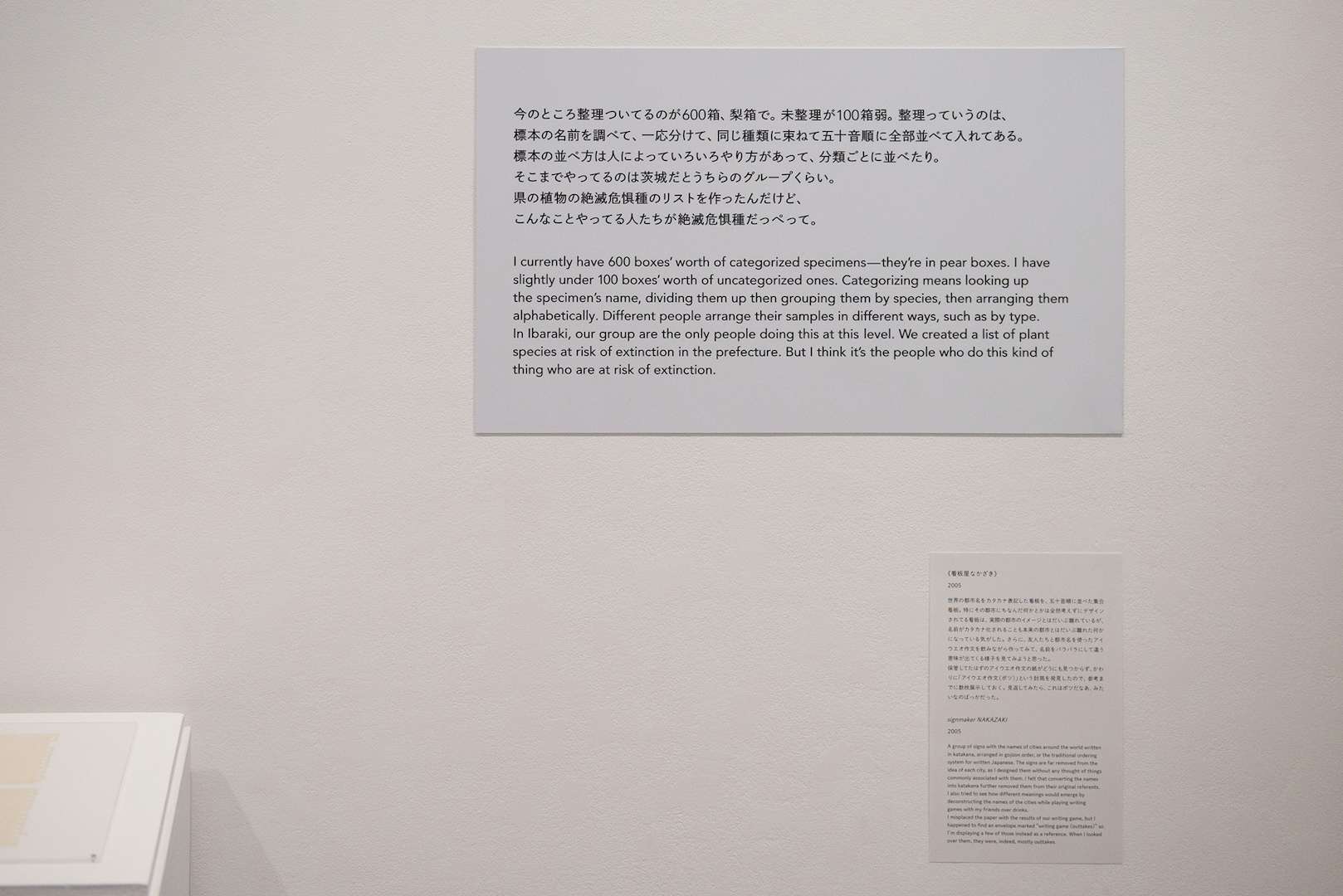

展示の随所に、植物について語られたテキストが貼られていることに気づくだろう。中﨑の父親のコメントから拾った言葉だそうだ。

「父親は新聞紙に植物を挟んで押し花のように保存して分類する植物採集をしていて、ものすごい数の標本が家に保管されています。ものによっては、博物館に納めもしています。それについても色々聞けたので、美術館と自分の作品の関わりともリンクできて面白いと感じ、父の研究に関するコメントもちりばめました」。

「フィクション・トラベラー」を鑑賞し終えると、インタビューをもとにしたドキュメントの部分(テキスト)と、ユーモアやアイロニーを交えた表現で現実の不可解さに気づかせるような中﨑の作品との掛け合いが、空間全体の空気を彩っていると感じられるはずだ。中﨑は最後にこう話す。

「絵画や彫刻がもつイリュージョンというか、芸術の寓話的な意味でのアレゴリーとでもいうのでしょうか。そういう虚構性、現実にないものをある種のイメージで補うようなことを引っくるめて僕はフィクションをとらえています。映画や小説に感動して、それが人生に影響を与えることもありますよね。それと近い意味でのフィクション、ないものを実現できるようなイメージの力、悪く言えば嘘だけど、よく言えば夢に近いもの。そういう芸術がもつ役割や機能に僕は20年以上関わってきたので、その現実と虚構の境界線の曖昧さに触れられる展示ができたように思っています」。