阪神・淡路大震災30年 企画展「1995 ⇄ 2025 30年目のわたしたち」(兵庫県立美術館)開幕レポート。あの日、何を失ったか、これから何を残せるのか

阪神・淡路大震災から30年の節目となる2025年を前に、兵庫県立美術館で阪神・淡路大震災30年 企画展「1995 ⇄ 2025 30年目のわたしたち」が開幕した。会期は25年3月9日まで。

兵庫・神戸の兵庫県立美術館で、阪神・淡路大震災から30年の節目となる2025年を前に、阪神・淡路大震災30年 企画展「1995 ⇄ 2025 30年目のわたしたち」が開幕した。会期は25年3月9日まで。

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災。淡路島北部を震源に死者4564人、総被害額10兆円を超えたこの大災害は、90年代の日本に深い傷を残し、いまも計り知れない影響を与え続けている。

兵庫県立近代美術館(1970〜2001)は、この震災で建物や収蔵品に大きな被害を受けた。同館を引き継いだ兵庫県立美術館は、2002年に震災復興の文化的シンボルとして開館。以後、震災後の節目の年に関連展示を開催してきた。そして30年目の節目となる今年、初めての特別展会場での自主企画展として「1995 ⇄ 2025 30年目のわたしたち」を開催する運びとなった。

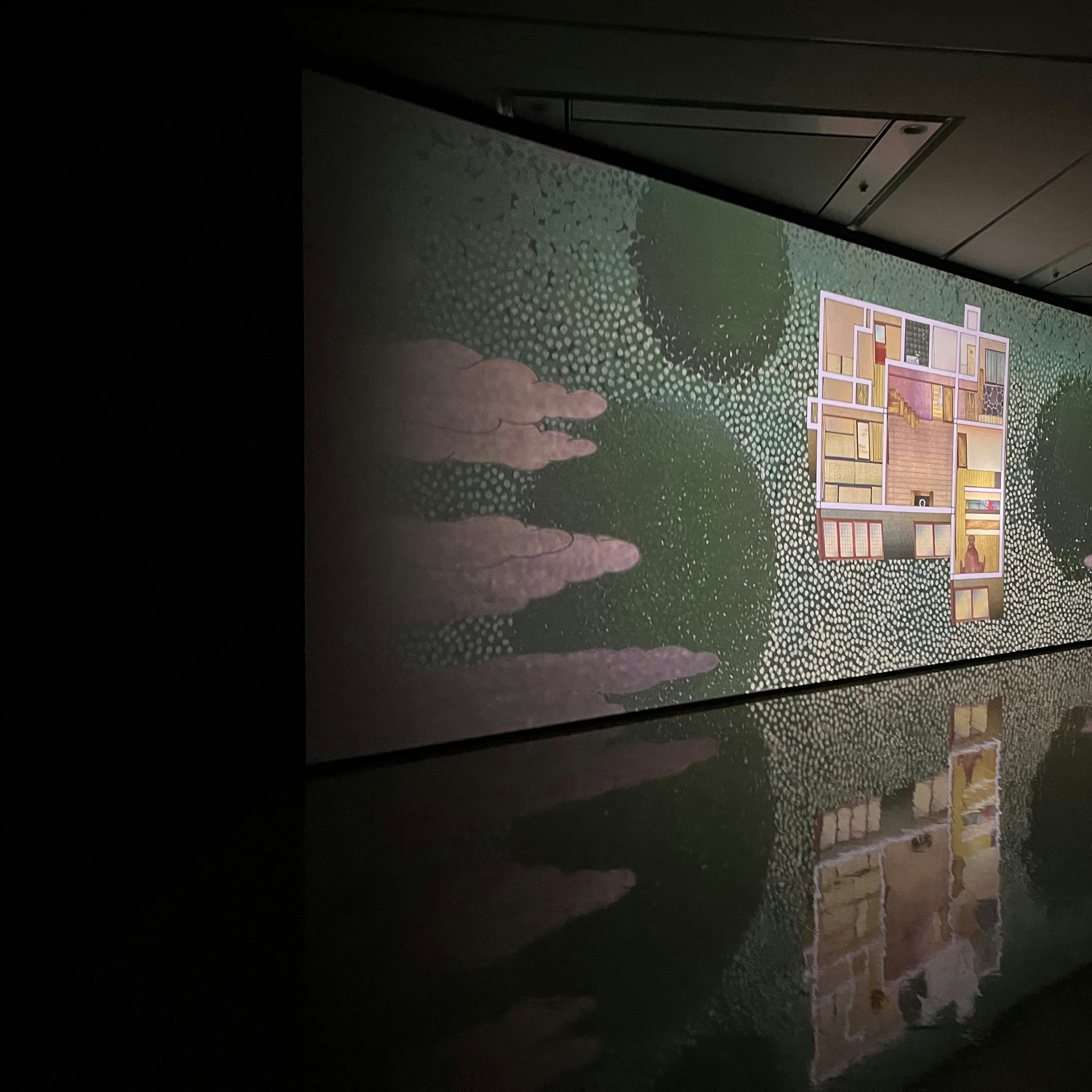

阪神・淡路大震災は多くのものを人々から奪ったが、しかし、いま現在も世界中では多くの災害が発生し、また戦争による破壊と殺戮も続いている。本展は当時の震災を振り返るだけでなく、未来への希望を想像しにくい時代において、改めていまを生きる「わたしたち」を「希望」の出発点として位置づける展覧会だ。出展作家は、束芋、米田知子、やなぎみわ、國府理、田村友一郎、森山未來、梅田哲也。