「開館40周年記念 路傍小芸術」(新潟市美術館)開幕レポート。いつもそばにあったものを憶えていたい

新潟市美術館で、長らく街の片隅にあり、多くの人々に見つめられてきた無名の人々による作品を紹介する「開館40周年記念 路傍小芸術」が開幕した。会期は3月22日まで。会場の様子をレポートする。

新潟市美術館で、屋外彫刻、銭湯の装飾、ミニコミ誌、看板絵といった、長らく街の片隅にあり多くの人々が見つめてきた無名の人々による作品を紹介する「開館40周年記念 路傍小芸術」が開幕した。会期は3月22日まで。担当は同館学芸員の藤井素彦。会場の様子をレポートする。

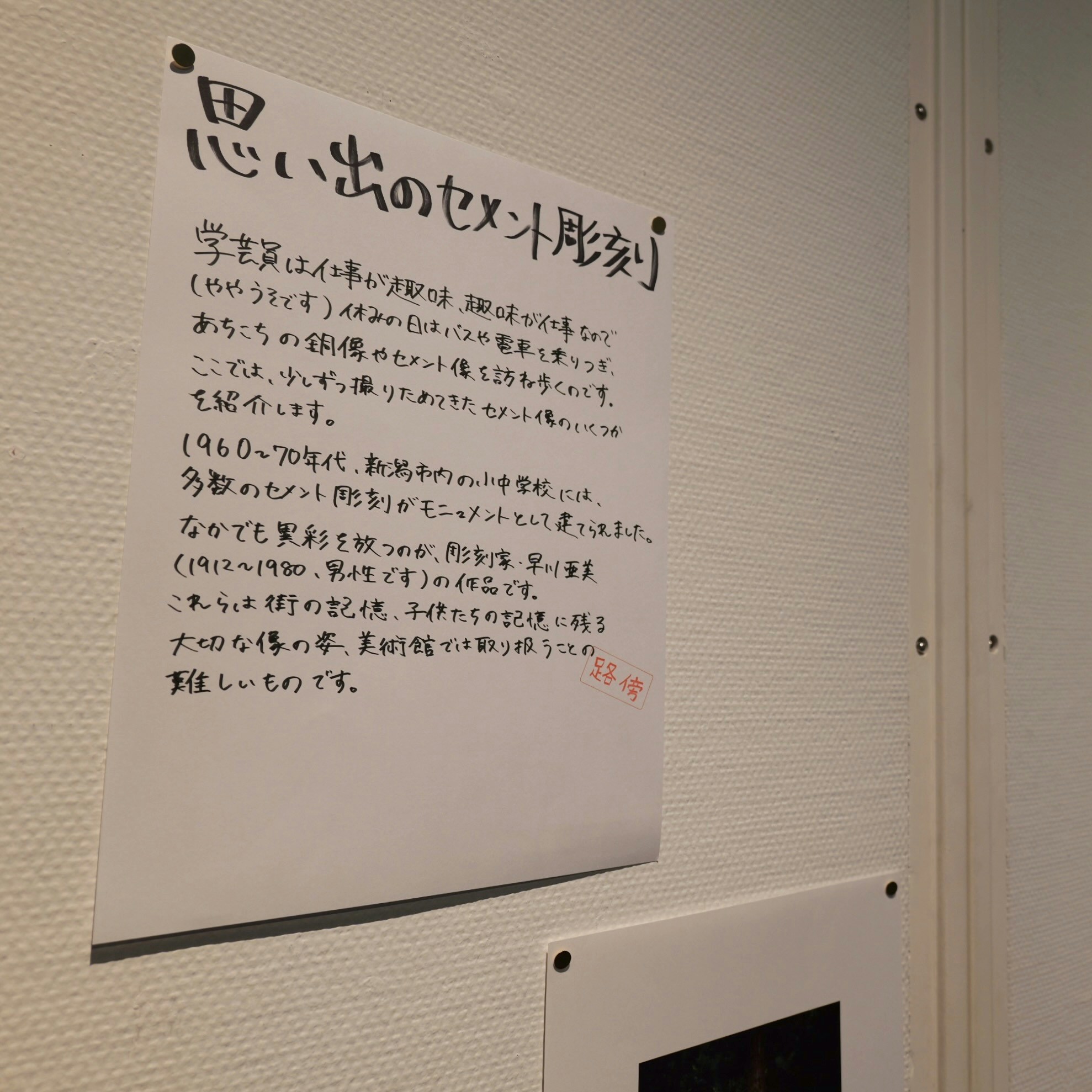

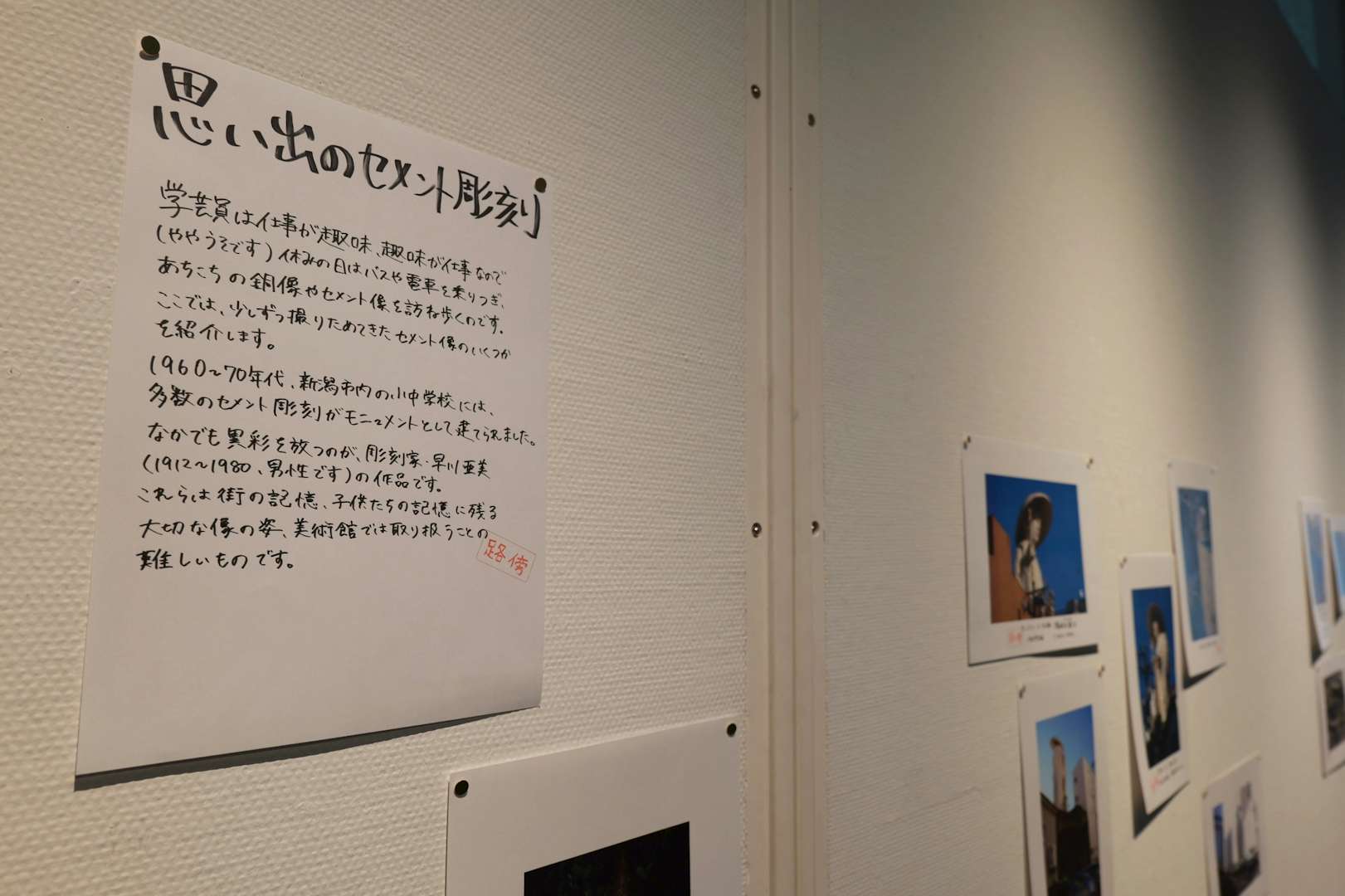

本展は学芸員の手書きによる解説文が様々なところに散りばめられている。いずれもA4の紙にサインペンで書かれており、「路傍」のスタンプが押され、画鋲でパネルに止められているのが特徴だ。その言葉は展示の解説をしつつも、どこか独り言のようでもあり、また考えの途上をメモしているようにも感じられ、本展が構成された思考の流れを追いかけることができるようになっている。

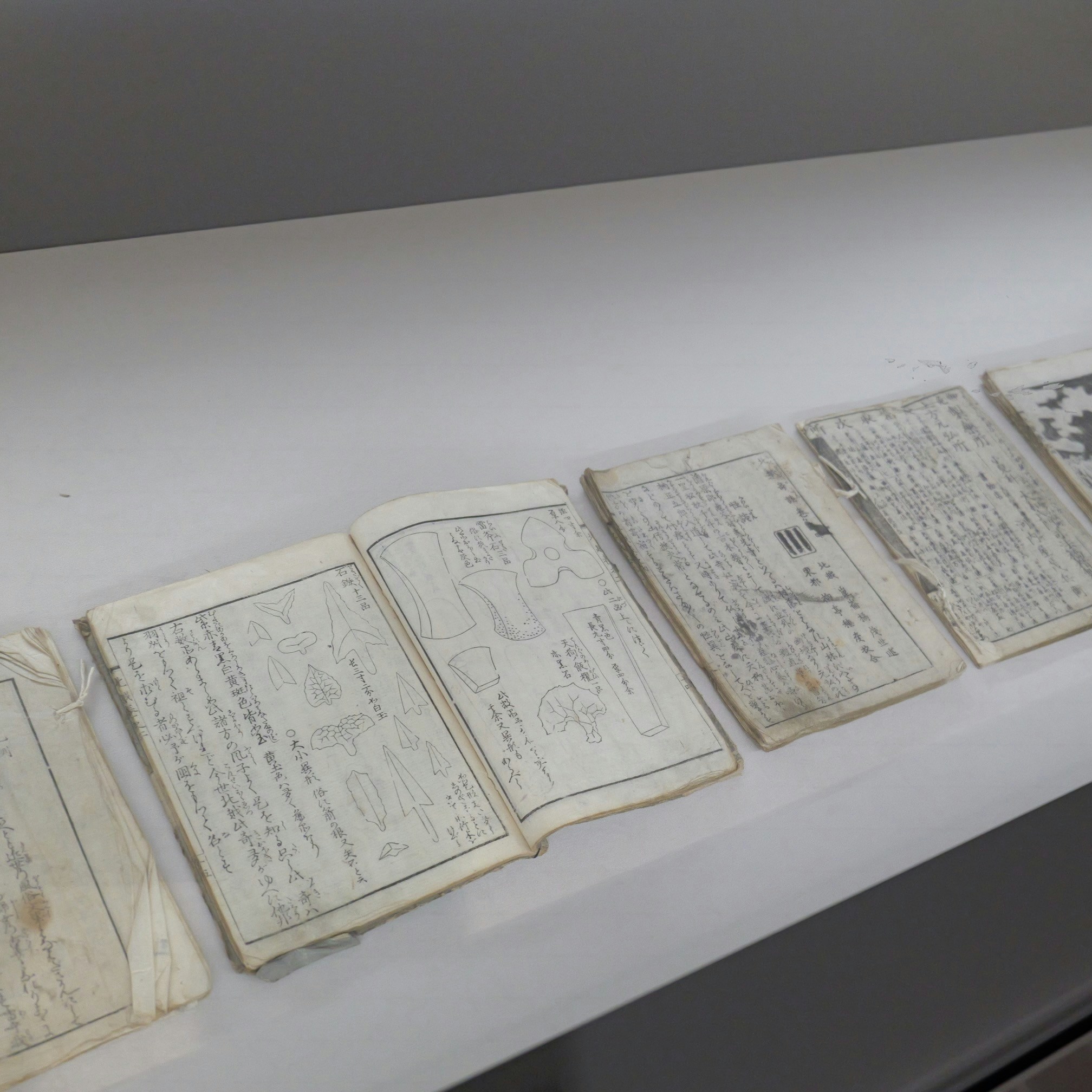

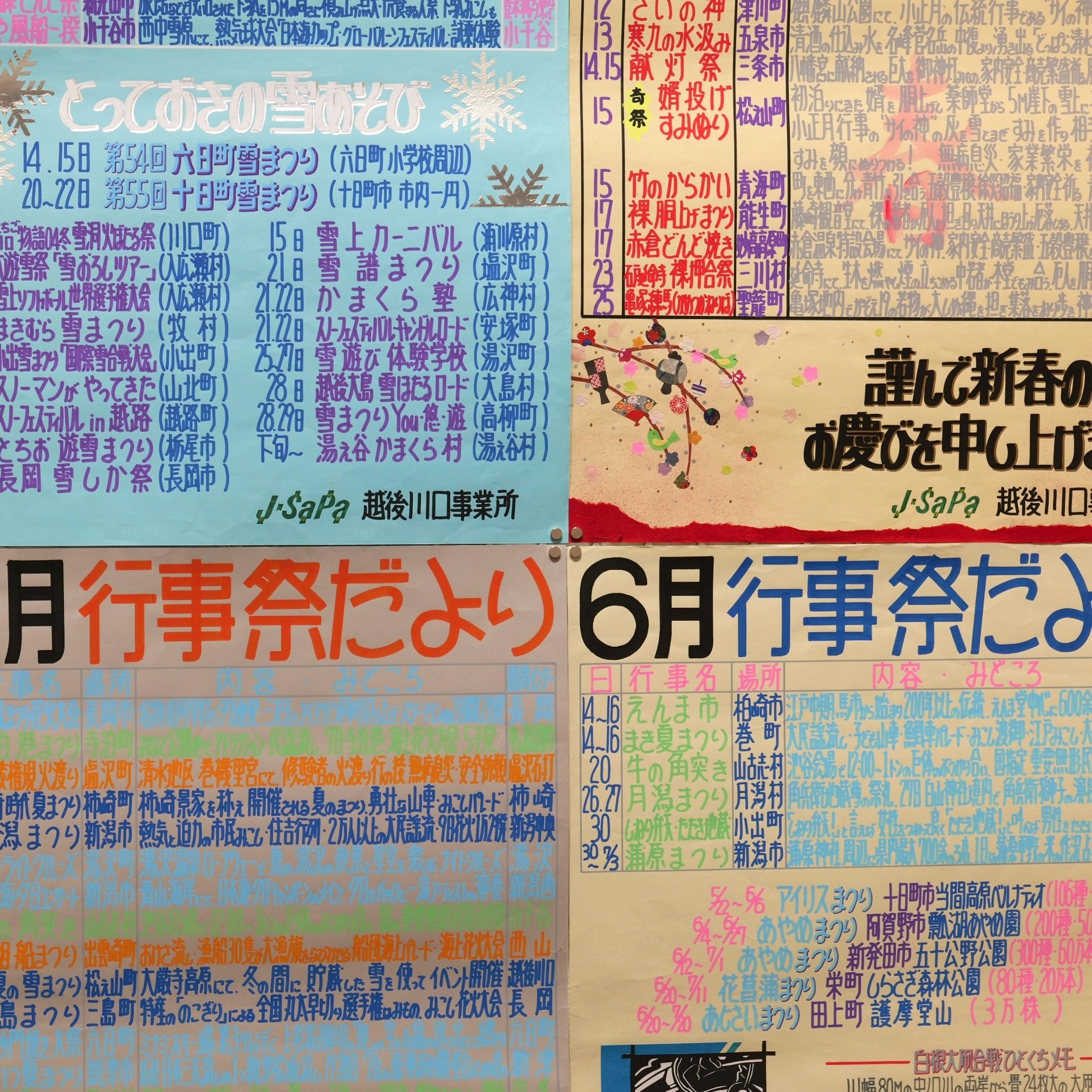

展覧会はまず「にいがた銭湯展」から始まる。本展は「にいがた銭湯大使」に任命されている、お笑いコンビ・ジャックポットの大野まさやと春巻まさしがゲストキューレーターを務めた。新潟市の各所にある様々な銭湯を、時代の変遷とともにきえていったものも含めて写真やイラストで紹介するほか、銭湯の装飾に使われる表現についても注目。上古町にある「菊の湯」で浴室に飾られており、休業時に新潟市歴史博物館へ寄贈されたペンキ絵は、描き変える必要がないタイル絵に取って代わられて、いまや全国的にも希少な存在だ。いっぽうのタイル絵も業者が少なくなってきており、その鮮やかなモザイクアートの技術も失われつつある。ほかにものれんや衣類カゴ、「ケロリン」の桶など、新潟の銭湯の歴史と、そこに宿った小さな美学が紹介されている。