「ミッション∞インフィニティ|宇宙+量子+芸術」(東京都現代美術館)開幕レポート。宇宙と量子の観点で世界を考える

東京都現代美術館で「ミッション∞インフィニティ|宇宙+量子+芸術」が開幕した。宇宙研究や量子科学とアートの協働を通して、「見えない世界」や「世界の成り立ち」を多角的に問い直す企画展だ。

東京都現代美術館で、「ミッション∞インフィニティ|宇宙+量子+芸術」展が始まった。

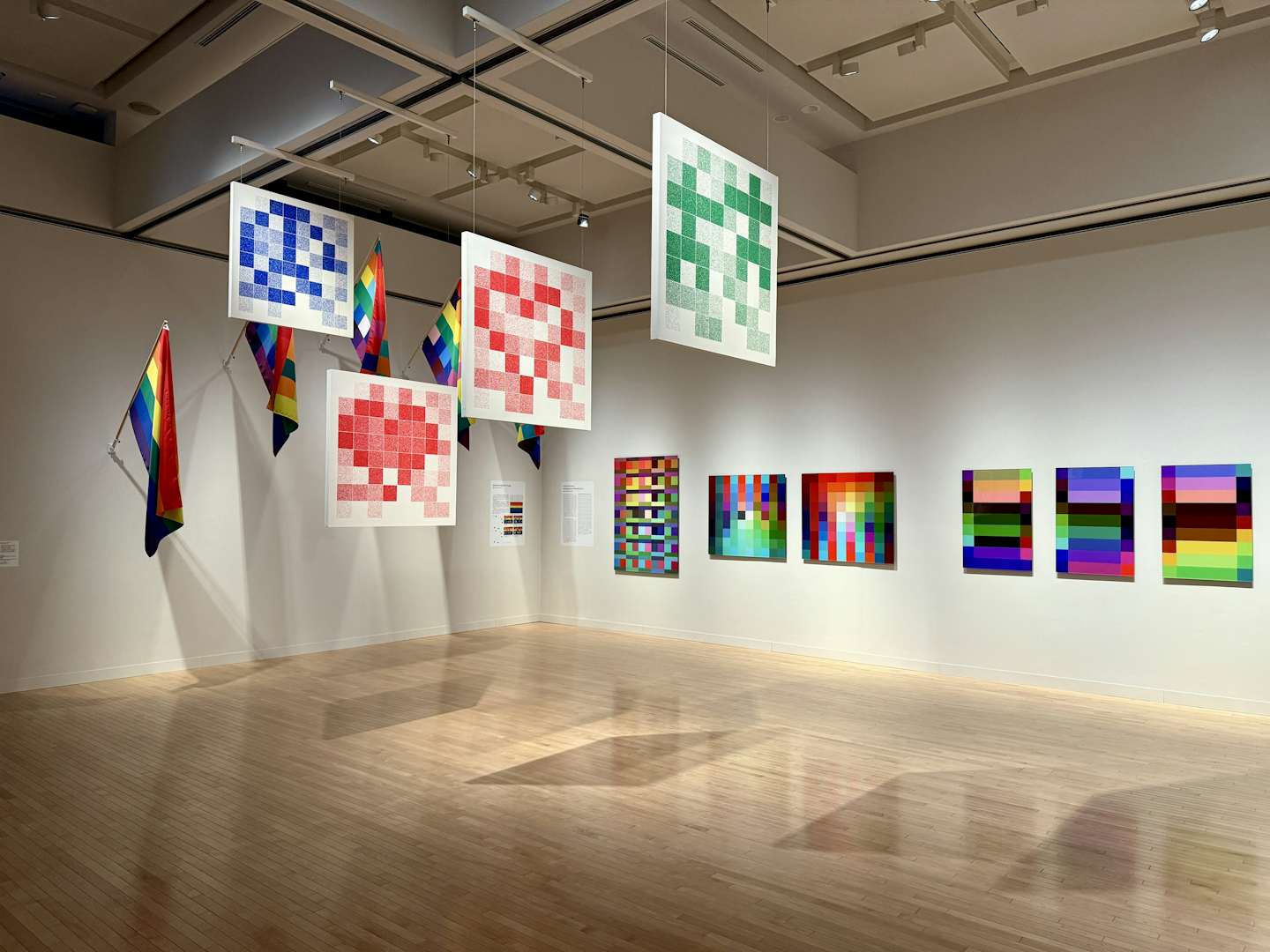

本展は、ロケットによる宇宙開発が切り拓いてきた“物理的な宇宙”にとどまらず、量子や多元宇宙といった思考の領域にも目を向けながら、「世界はどのように成り立っているのか」「私たちには何が見えていないのか」を、アートとサイエンスの協働を通して問いかける企画展である。国連が定めた国際量子科学技術年(2025年)を背景に、国産量子コンピュータを用いた初のアート作品をはじめ、研究機関によるアーティスト・イン・レジデンスの成果、XRやメタバースを含む展示まで、多様な試みが一堂に会する。

担当学芸員の森山朋絵は、1995年の東京都写真美術館開館記念展で「宇宙」をテーマに取り上げて以来、およそ10年ごとに「その時代における宇宙像」を展覧会として更新してきた。2004年には日本科学未来館との協働、2014年には本館地下2階と1階を用いた「ミッション[宇宙×芸術]」展を開催。その取り組みは、後に種子島宇宙芸術祭の発足にもつながっている。

さらに2025年夏の大阪・関西万博で開催された「エンタングル・モーメント―[量子・海・宇宙]×芸術」では、約21の国立研究機関とアーティスト、デザイナーが数年をかけて協働し、研究成果をアートとして提示する試みが本格化した。本展「ミッション∞インフィニティ」には、万博をきっかけに生まれた作品に加え、本展のために新たに制作された作品も含まれている。

展示の導入にあたって森山が強調するのは、「宇宙をロケットで行く遠い場所としてだけでなく、“いまここにも存在するもの”として捉えること」、そして「量子的な考え方を通すことで、白黒では割り切れない“あいだ”の感覚が立ち上がる」という視点だ。そこで提示されるキーワードが「重ね合わせ」「もつれ」「観測」である。

例えば、存在しているかどうかがまだ確定していない状態を「重ね合わせ」と言い換え、遠く離れた“ここ”と“あそこ”が同時に関係し合う状態を「もつれ」と捉える。そして「観測」とは、作品を見た瞬間に意味や印象が定まり、鑑賞という出来事が生まれる行為であり、量子の世界とアートをつなぐ共通点でもある。