私たちの計測器、その手触り。小鷹研理評「フィジーク トス」展

規定や約束事としてのフォーマットを「使ってみる」をテーマとしたグループ展「フィジーク トス」が、アキバタマビ21で行われた。参加作家はucnv、小林椋、時里充、本山ゆかりの4名。絵画から映像インスタレーションまで、表現領域の異なる作品を貫く「計測」とは? 「からだの錯覚」を研究する小鷹研理がレビューする。

まるで計測者の意に介さない計測の器から漏れ出すもの

本展において、4人の作家は、まずもってなんらかの計測を行っている。まずは、そのような視座から出発してみる。そのうえで、はじめに結論めいたことを示唆しておくならば、彼らは、計測の内容ではなく、計測へ/からの態度において緩やかに結託している。そのような印象を受ける。

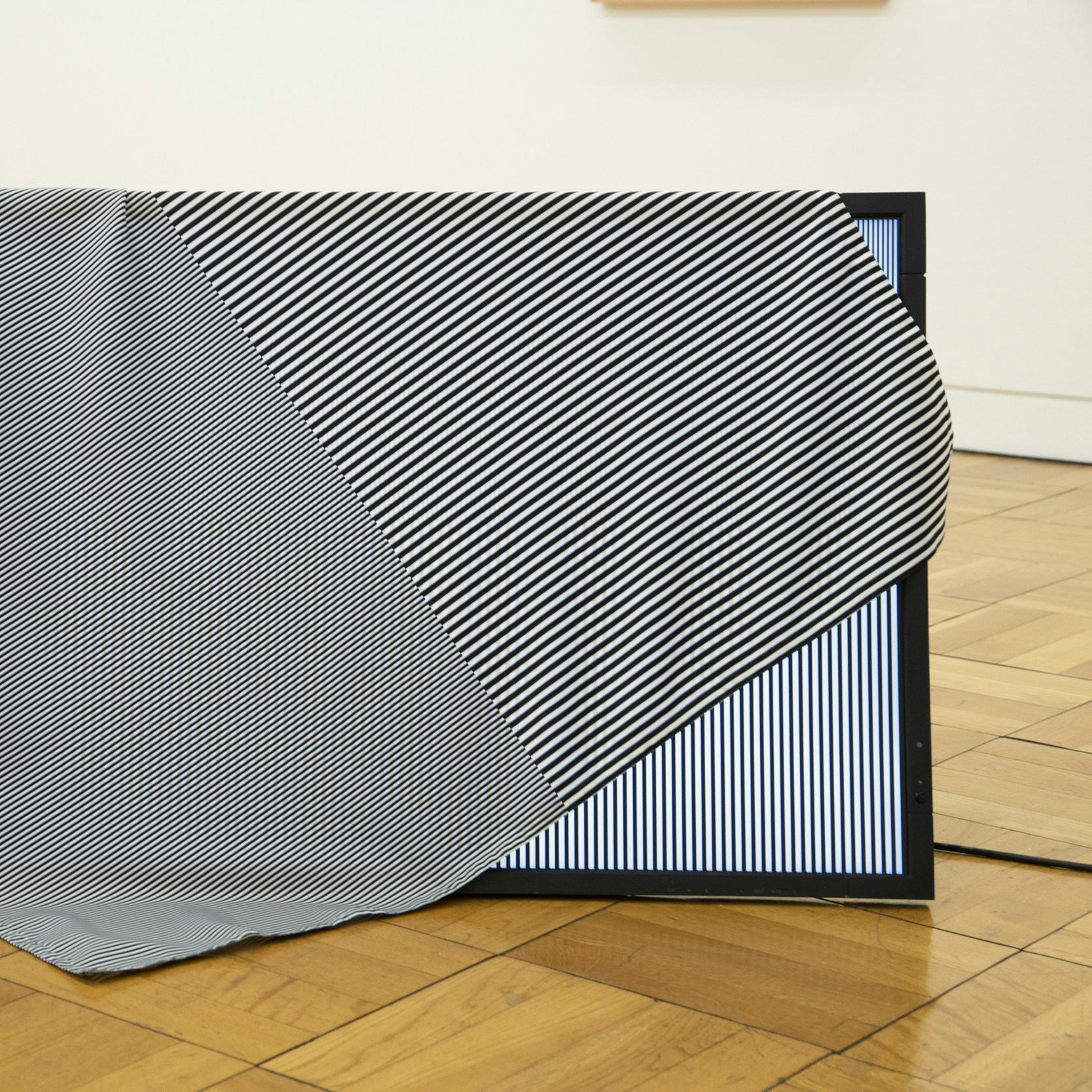

ucnvの作品では、ストライプ柄の衣装を着た2人の女性がダンスに興じている映像が、左右2体のディスプレイで同時に再生されている。一見してわかることだが、右側のモニターの演者の衣装にのみ激しいハレーションが発生している。両者の画面を注意深く見比べてみると、左の基準となるオリジナルの映像に対して、右の映像には、おそらくは映像再生機器を光学的に介在させたのと同型的な画像劣化の処理が一律に施されており、その作用が縞模様の衣装領域にのみ選択的にハレーションを引き起こしたであろうことが推察される。

さて、こうした対比によりこの作品は、カメラを回す計測者の意図とは独立に鎮座する電子機器そのものの物理的配列を主題化することに成功している、とひとまずはそのように言えるかもしれない。他方で、そうした意味的な理解を越えてなお見るものを否応なく揺さぶるのは、ハレーションの喧騒に対する強烈な異物感と、それに付帯するある種の既視感のほうである。

実際、この異物感はまず隣のオリジナルの映像の中の衣装に飛び火し、さらにはディスプレイをも飛び越え、床に投げ出された(演者が着衣していたものと同じ)ストライプの生地にまで投射される。つまり、ここで掘り起こされているのは、電子機器などを通さなくともあの冷徹な配列に対して潜在的に異物感を抱いていた、我々の視覚系という名の計測器、その器の手触りである(*1)。

小林椋の一つの作品でカメラのレンズが映すのは、それを表示する当のディスプレイ自身の背面である。つまり擬人的な図式としては、ディスプレイが自らの背面映像をひたすら垂れ流しているわけだが(*2)、この作品体験がまことに不気味なのは、計測を行う主体として振舞っているようにみえるディスプレイ自身が、他方で、計測された自らの背面の光景の所在をうまく飲み込めていないようにみえる点にある。

とりわけ、周期的にレンズのフレームの中に侵入してくる緑と黒の(小林作品にはおなじみの)のっぺりとした幾何学的オブジェは、主人の手の届かない死角で静かに暗躍する魑魅魍魎のような不気味さを醸している。飛蚊症において自らの視界を蠢く小さな蟲を眼前にしてどうすることもできないように、ここでは、計測の主体は計測された側の世界の摂理から丁重に遠ざけられている。

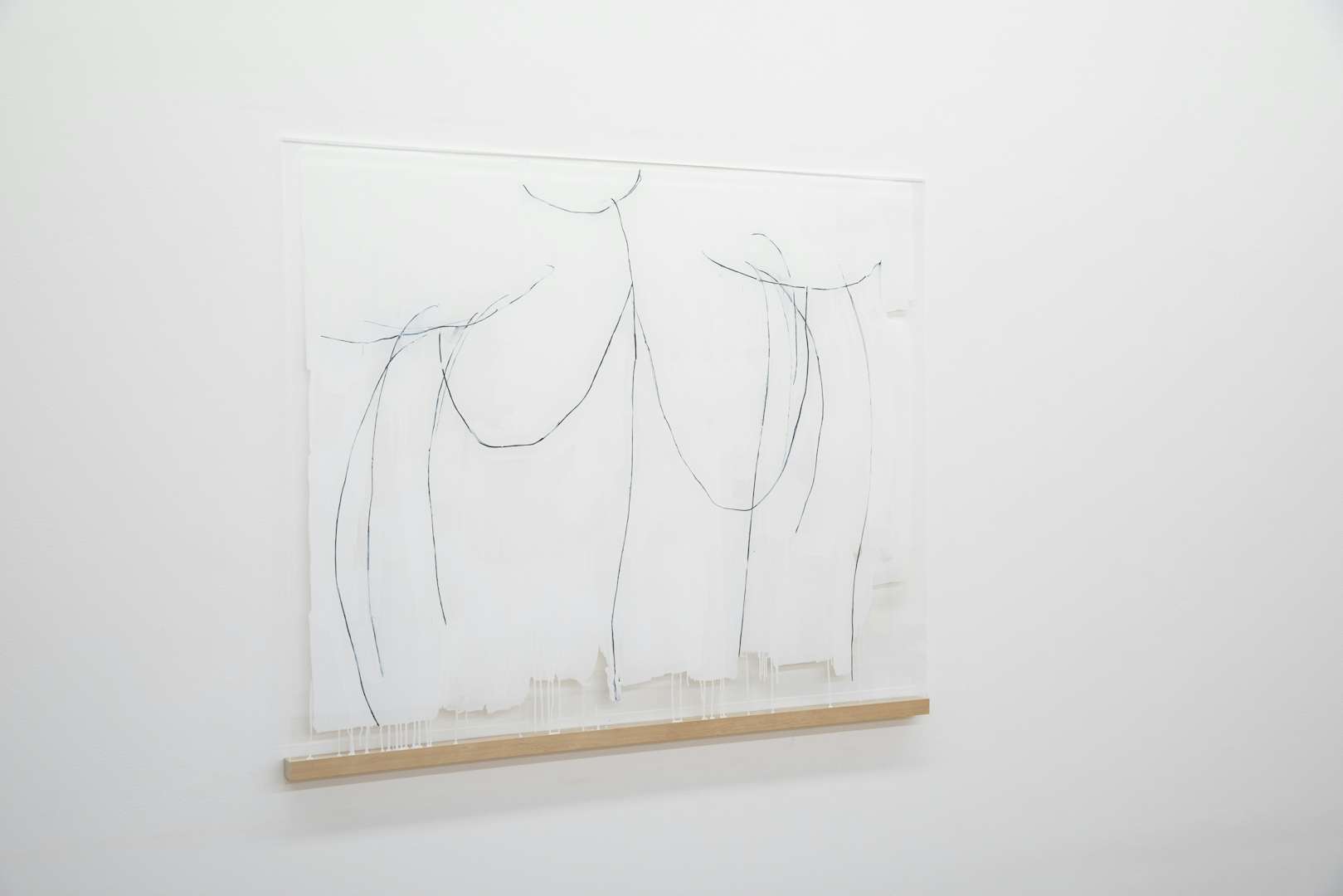

本山ゆかりによる透明なアクリル版を支持体とした線画の作品群は、形態としてはタブレットディスプレイを想起させるが、触覚的なインタラクションをアフォードするというよりは、線画そのものは、あくまでアクリルの薄い面の背後に引きこもっているように感じられる。

さらに、特徴的なストロークは強い意志で迷いなく引かれたというよりは、ある演算的な手続きの結果として表出してきたものが、そのまま正直にスキャンされてきているような印象を受ける。画家としての本山は自らのフリーハンドを放棄し、しかし自らに住まう頑とした計測器の作動に委ねることで、そのつど、馴染みのない図像と出会っているのではないか。ちょうど、自らの背中に昔から刻まれていた染みと初めて立ち会うときのような緊張感で。

時里充の4体のディスプレイと一体のスピーカーによる映像インスタレーションでは、おみくじの数字をめくる動作と、屋外で風向き計を撮影するカメラ視点の動きが、時間的に連動して進行していく(ように見える)。実際、めくられたおみくじの数字が、横長のディスプレイに仰々しくショーアップされ、その数字がナレーションで読み上げられると、カメラの視点位置がその都度適切な場所へと迷いなく移行する(ように見える)。

そうした時間的連関は、数字とカメラの動き(あるいは風向き計の向き)との間に成立する何らかの因果性を予感させる。しかし、それを読み解こうとする努力も虚しく、あらかじめ決められているらしい8分間の時間を過ぎると「録音」は終了し、屋外の映像は暗転し、ただおみくじをめくる動作だけが、相も変わらず淡々と繰り返されていく。

この時里の作品は、本展の出品物の中でもとりわけ不可解であると同時に、本展を貫く空気をもっともダイレクトに伝えている。それは、観測の主体が、作品を構成する計測器の作動原理なり目的なりから徹底的に遠ざけられていること、それでもなお、そのシステムの作動が不可視の必然性に貫かれているであろうこと、そのような二重の予感である。本作では、実際、端的な事実性がそのまま認識における因果性へと回収されるような不思議な地平が垣間見える。

すでに繰り返し述べているように、これらの体験は自己を「計測する主体」として措定したうえで、計測という営為から(計測者であるところの)自己を切り離すようなデタッチメントな風景と地続きである。からだの錯覚の研究をすすめている筆者にとって、このような態度は、意識下の情動と部分的に切り離されることによって、まるで他人であるかのような自己が現前する離人症的な人格を想起させる(*3)。

本展が局所的に訴えるこの種の“症状”は、しかし、接続過剰なネットワークの中で他のノードを個々の主体感で浸していこうとする結果、計測された世界が「計測する主体」の側の自己愛的投影の中へと慢性的に飲み込まれてしまう、現代に支配的な(そしてより重篤な)もう一つの集団症状に対峙しようとする、きわめて理に適った生体的反応の顕れであるように感じるのだ。

*1ーーノーマン・ドイジ『脳はいかに治癒をもたらすか』(紀伊国屋書店、2016)では、脳梗塞の患者が縞模様のシャツを見たときに「視覚的な悲鳴」を経験する事例が示されている(p.215)。また、縞模様は、静止している図像を動いているように見せるタイプの視覚の錯覚において大いに活躍する(例えばオオウチ錯覚)。

*2ーーディスプレイの液晶面を人の前面(顔)として擬人化すると、本作におけるディスプレイは、自身の視点(カメラ)を背後にスライドさせ、自身の背面(後頭部、背中)を後ろから眺めていることになる。これは、実験科学では「Full Body Illusion」と呼ばれる身体イメージの投射パラダイムであり、幽体離脱的な視点の運用との親和性が指摘されている(より詳しくは拙稿を参照されたい)。

*3ーー近年の脳科学の知見によれば、離人症は、感情認知の前段となる内受容感覚(呼吸、心拍、内臓感覚等の身体内部の知覚)の変化に関する予測の失敗と深く関係している。離人症に関する最新の知見は、例えば、アニル・アナンサスワーミー『私はすでに死んでいる』(紀伊国屋書店、2018)が参考になる。