わずかにひびの入った卵の中に。中村史子評「第58回ヴェネチア・ビエンナーレ 日本館『Cosmo-Eggs│宇宙の卵』」

第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展 日本館のタイトルは「Cosmo-Eggs│宇宙の卵」。秋田公立美術大学大学院准教授の服部浩之がキュレーションを行い、美術家の下道基行、作曲家の安野太郎、人類学者の石倉敏明、建築家の能作文徳という異なる領域の専門家のコレクティブが体験の場をつくることを試みる。下道が数年間リサーチと撮影を続けている「津波石」を起点とする本展を、愛知県美術館学芸員の中村史子がレビューする。

建材と卵殻、共存可能性について

第58回ヴェネチア・ビエンナーレ 日本館「Cosmo-Eggs│宇宙の卵」。ビエンナーレ会期中のヴェネチアでは無数の展示が同時に開催されている。しかし、全体の総評をすることは私の手に余り、また、何より日本館の試みが興味深かったので、自国にしか関心を向けない視野狭窄な態度に思われるかもしれないが、ここで本展について報告したい。

「Cosmo-Eggs│宇宙の卵」は、大津波によって海中から地上に運ばれてきた巨岩「津波石」を起点に、地球の尺度と人の存在や行為を問う企画である。服部浩之がキュレーションを務め、下道基行(美術家)、安野太郎(作曲家)、石倉敏明(人類学者)、能作文徳(建築家)の4名による映像、音楽、資料等で空間が構成されている。

そもそも、本展は神話的な響きのタイトルを冠しているが、「自然」や「宇宙」あるいは「産むこと」「生まれること」をナイーブに神聖視しているわけではない。「人工」や「近代文明」に対して「自然」を対立項であるかのように位置付けること、そうした本質主義的な思考の枠組み自体を、本展は解きほぐそうとしている。実際、主要なモチーフである津波石や、アジア各地に伝わる卵生神話は、現代人あるいは都市生活者にとっての憧憬の対象ではなく、その地で繰り返される自然災害の記憶を留め伝えるメディアとして、ここでは取り扱われている。

本展を貫くこの姿勢は、展示物を通じてより明確に示されている。例えば、室内の中央に設置されたバルーンは工業的な黄色のビニール製で、救命ボートなどの非常用設備を想起させる。神話に登場する卵や巨岩がたたえる原初的な手触りからは程遠い。また、下道基行の映像作品《津波石》は、プロジェクターとスクリーンを一体化させた大仰な器具によって展示されている。映像の投影構造を隠すと、純粋な自然現象のごとく津波石のイメージのみが空中に顕現してしまうためだろう。人の生を超越したかに見える津波石が、あくまでイメージとして現代の技術を介して再現されている点に意識を向けようとしている。

こうして本展は、人智を超えた自然現象を素朴に讃える眼差しや、島々に伝わる伝承を感傷的に消費する語りを徹底して退けている。そして、人間の生活文化と、自然現象とを、ただ同じ時空間に存在するものとして撚り合わせるように、あるいはパッチワークのような形で提示している。

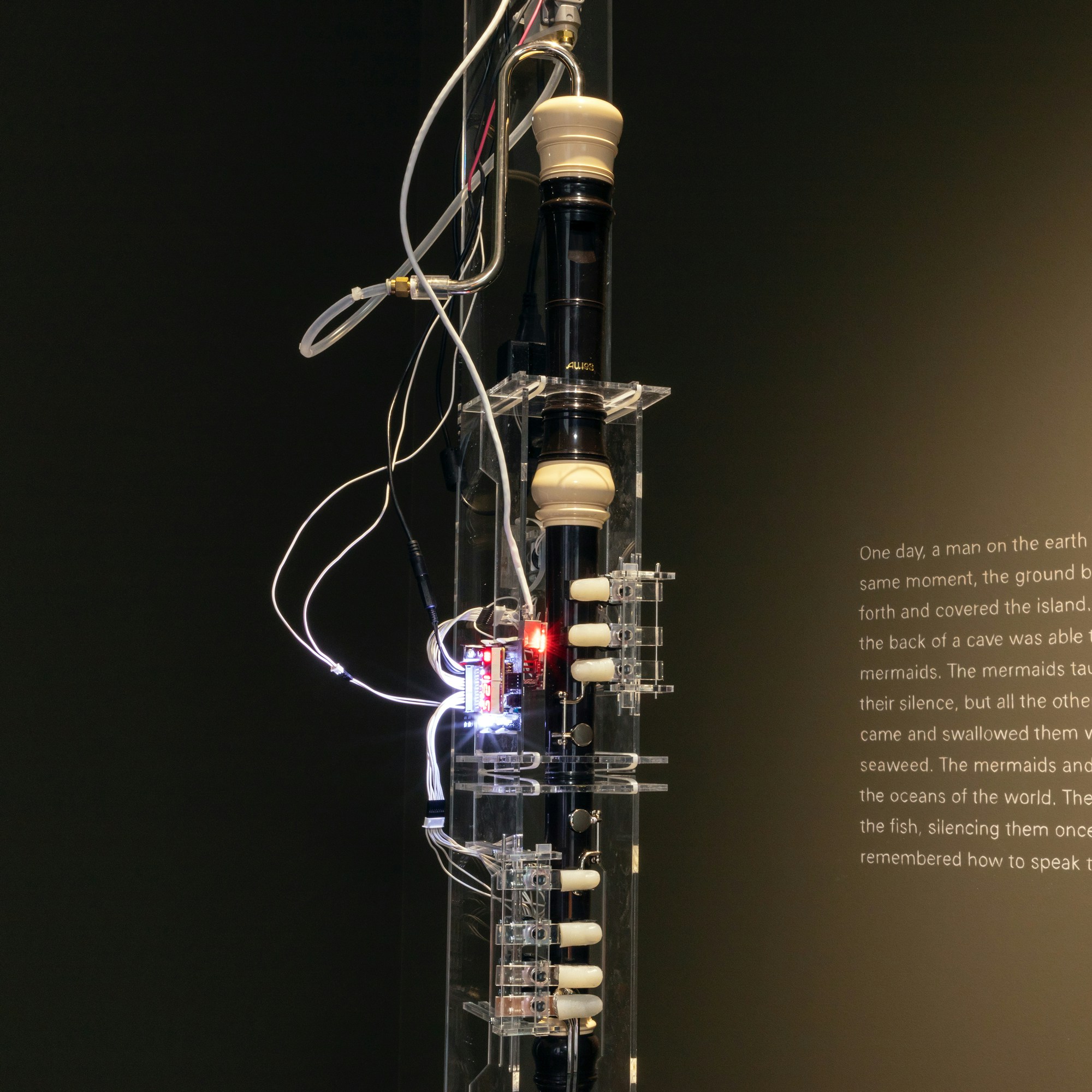

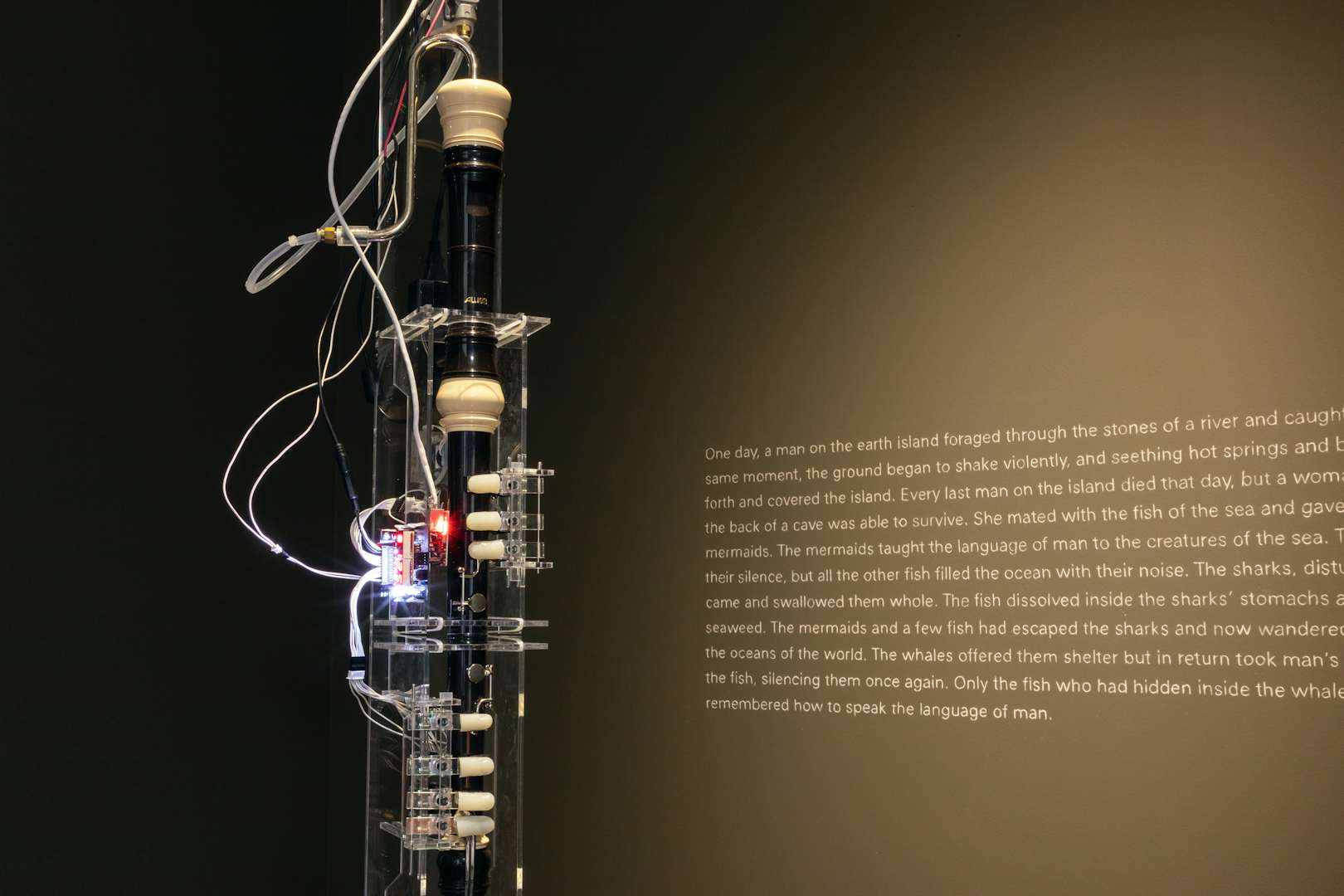

そのため、鑑賞者は会場空間を順々に巡るたびに、すなわち、個々の歩みや時間の経過のなかで、自然と人為との様々な関わり、あるいは変容をその都度、認識することとなる。例えば、ある鑑賞者は、巨岩の隙間を吹き抜ける風音かと思われていたものが、じつは安野太郎作曲による《COMPOSITION FOR COSMO-EGGS “Singing Bird Generator”》の一節であると気づくだろう。さらに、その音色を奏でるリコーダーが映像作品前のバルーンから吹き込まれた空気によって演奏されているのだと発見するに違いない。自然物と思われていたものが人工物であり、さらに、その人工物を構成するなかに「柔らかな場所に座って休む」という人間の自然な振る舞いが組み込まれているのである。

そして、本展の何よりの特徴は、このバルーンに代表されるように、自然と人間世界との入り組んだ関わり方が、そのまま、表現者同士の繊細な関わり方の実践を通じて探求されているところだ。

そのことは先の展示空間描写からも明らかだろう。下道の映像とそれを実空間で再現させる能作文徳設計の什器。その映像を落ち着いて見ることを促しつつ、リコーダーに人工的に息を吹き込み安野の楽曲を奏でるバルーン(これも能作の設計による)。さらに、展示壁面に刻まれた石倉敏明の神話が、これら映像と楽曲、そこに置かれた立体物を連想的につなぎ合わせる。

つまり、各人の表現や技能が連関しつつ、ひとつの展示空間に共存しているのだ。それは、それぞれ自律した作品が互いに共鳴し合うようなグループ展とは根本的に異なる。ましてや、特定の造形美術の魅力を高めるために建築や音楽、言説が要請されているわけではない。映像とリコーダーの音のように、明らかに干渉し合っているが、互いに無関心をも保ち続けている。

すなわち、各表現が互いの機能や意味を再定義し合いつつも、個別の輪郭を保ち続けてもいるのだ。これらは、唯一無二の個性によって周囲を凌駕する“強い”表現とは縁遠い“弱い”表現なのかもしれない。けれども、そのような“弱さ”ゆえに潜在する共存可能性が示されている。それは、ナショナリズムと市場主義が色濃いビエンナーレという祭典において、じつは批評性をも持ちうるのではないか。

もう一度、展示室へと戻ろう。中央のバルーンから伸びる複数の管は、だらしなくたわみながら、リコーダーへと連結されている。この、洗練され過ぎていない管の処理、そのたわみにこそ、奇妙な有機性が宿って見える。そして、このバルーンは、人工の肺であると同時に卵の胚なのだと納得する。そうであれば、薄暗い日本館の展示室は、わずかにひびの入った卵の殻の内ということか。日本館の建材である大理石——津波石同様、大理石も時間を内包する自然物であるが、日本館の床に用いられているのは人造の大理石である——が、卵の殻と同じ炭酸カルシウムを成分としているのは決して偶然ではない。