都市計画がはらむ「とん挫性」を告発する。井上幸治評「東京計画2019 vol.2 風間サチコ バベル」展

オリンピック開催を来年に控え、画一化・均質化を目指し解体と開発が日々進行される東京。藪前知子がキュレーターを務めるプロジェクト「東京計画2019」では、5組のアーティストがそうした都市のあり方に対する諸問題に言及しつつ、別の可能性の提示を試みる。第2回となる本展は風間サチコ。第15回芸術評論において「風間サチコ論」で入選した井上幸治が、本展のねらいを読みとく。

パロディが語ってみせる、都市空間の歴史

本展には「東京計画」という言葉から予測される、建設的なプランや構想が一切提示されていません。「計画」という言葉は、実現すべきプランや構想があることを前提として使われる言葉ですので、本来なら東京という都市がこれから進むべき未来のヴィジョンがあって然るべきです。しかし「バベル」という展覧会名が予告していたように、会場に展示されていた作品群が暗示していたのは「計画」の頓挫性であり未完成性でした。

ここでは「バベル」という旧約聖書(「創世記」)に登場する挿話の崩壊のイメージ(神は人間が独自の技術で神に挑むことを許さなかった)を用いて、観客が「計画」という言葉から抱くであろう期待が見事に裏切られています。裏切りの実行者は風間サチコです。しかし風間の狙いは観客を裏切り驚かせることではありません。それは市井庶民の生活を無視して、「都市計画」を実現化していく、「超男性的」な社会体制に対して向けられています。風間の目的は「計画」の実現性に「バベル」の未完成性を対置することで、私たちの視線を「計画」が指し示す未来ではなく、「バベル」が想起させる過去へと誘導していくことです。なぜなら東京は「江戸」と呼ばれたころから、「崩壊」を前提に開発されてきた都市であるからです。

例えば寛政の改革の指導者であった松平定信は、江戸文化の本質を「火事」にあると見抜いています(*1)。定信が指摘するように「江戸」という都市空間において「火事」が持つ意味は絶大でした。「江戸」は「大火」と「地震」というふたつの大きな破壊の経験から、これまで何度も再生拡張してきた都市です。それは、その名を「東京」と改めた近代以降においても変わりません。それどころか「戦争」(焼夷弾)と「オリンピック」(再開発)、そして「バブル経済」(地上げ)という破壊要素が新たに加わる次第です。

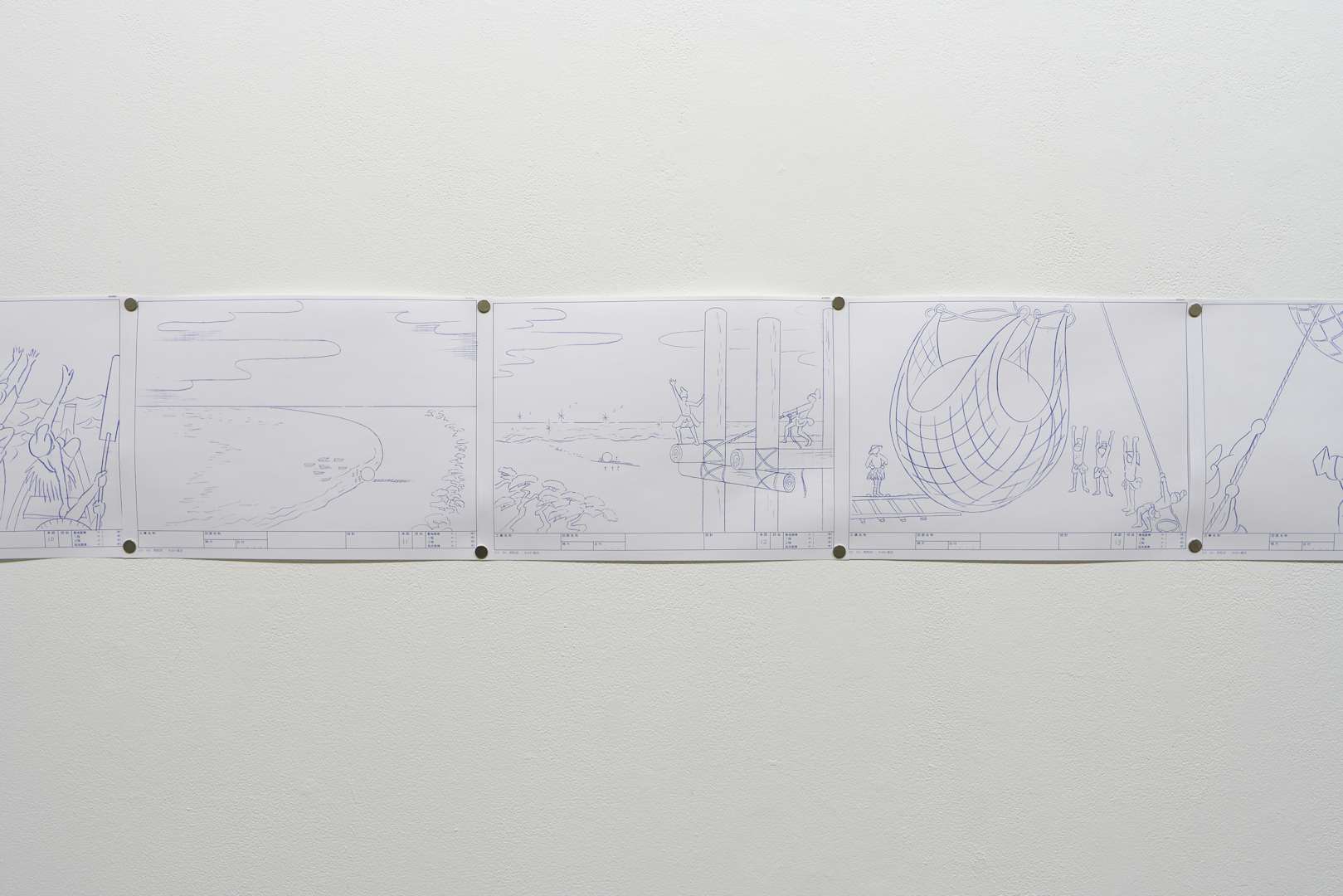

興味深いのは、いま列挙した諸要素はみな風間の主要な作品テーマでもあるということです。「計画」を実行していく者たちの欲望は、東京湾臨海に埋め立てられた造成地だけでは満たされることなく、海を越えて「植民地」を目指し、敗戦後は国内を蹂躙します。その軌跡を追いかけるように風間も、これまで満州やゴルフ場そして新興住宅地を積極的にテーマ化し作品にしてきました。本展では臨海低地を舞台とした作品が多く展示されていますが(《青丹記》(2019)、《風雲13号地(下絵)》(2005))、それは、そこが「江戸」と呼ばれた時代から開発の最前であると同時に、差別と不条理さが生まれる場所であるからでしょう。

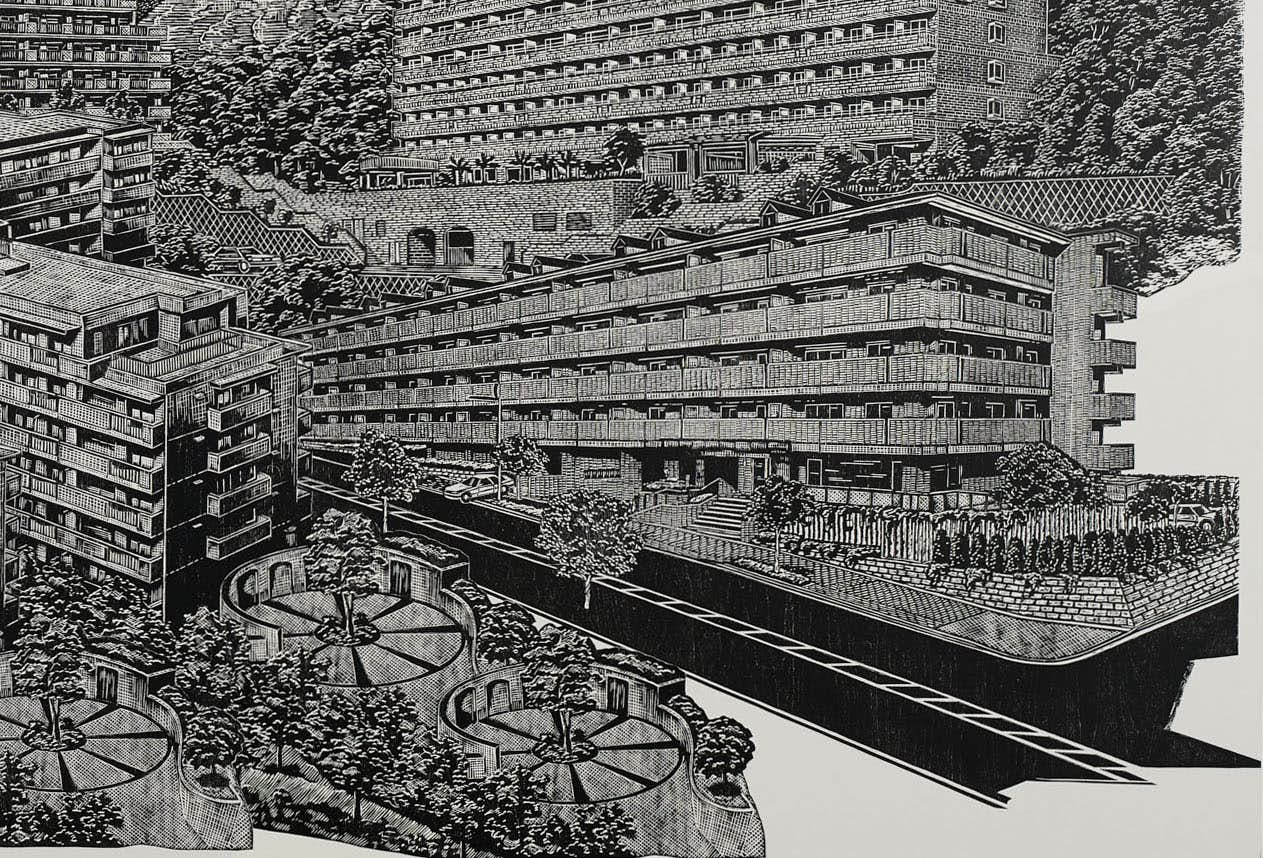

風間は世の不条理を版木から彫り起こします。その作業には、どこか都市計画事業が実施される前に行われている発掘作業を思い起こさせるものがあります。彫刻刀で版を「彫る」行為と、スコップで地面を「掘る」行為の類似点に注目して、考古学のメタファーで語ると。版を「彫る(掘る)」行為とは、隠されていた歴史の地層を露わにする行為となります。そして、そこで見出された過去は、「闇」を想像させる黒一色によって紙に摺られ、私たちの前に姿を現すのです。

例えば今回、作家のアトリエから23年ぶりに発見(発掘)された《バベル(下絵)》(1996)と、それをもとに制作された新作《バベル》(2019)は、ともに乱立する高層マンション群を題材とした作品です。都心部では決して珍しくないこの風景の特徴は、それが秩序化された単一の集合体であるということです。しかし風間はフォトコラージュの手法を用いて、それを切り刻み断片化させたうえで、多焦点的に画面上に配置してみせます。つまり対象を拡散させることで、画面上に無秩序性を持ち込み、見慣れた風景が崩壊していく様を強調するのです。この時に重要なのは、断片として寄せ集められた風景から感じる崩壊の危機の予感性とは、実は私たちが日常的に眼にしている風景の足元に埋まっているものだということです。

風間が歴史の深層から「彫り」(掘り)起こす「闇」とは、もちろん正史に対するパロディーでしかありません。しかしパロディーという方法が、東京という語り難い都市空間の歴史を語ってみせていることも事実です。それを可能としているのは風間の考証家としての能力です。その方法は最近流行りのリサーチ・アートとは違い、常に虚構の世界を前提とするものです。それ故、それは現実と地続きになりません。しかし、そこには虚構の世界に仮託されているからこそ可能な「闇」の世界の造形があります。

《ディスリンピア2680》(2018)においては、オリンピックというハレの場がグロテスクな劇空間に描き変えられています。そこで輝く天体は太陽ではなく月であって、天井型のドームは天国などではなく「地獄の窯」であると私は確信します。なぜなら地獄の窯が開くというこの時代の危機感は、誰もが共有する「闇」だからです。そして風間はそれを彫る(掘る)人なのです。

Courtesy of MUJIN-TO Production

*1──松平定信「退閑雑記」(吉川弘文館『続日本随筆大成第6巻』、1980年)