歴史の余白こそ歴史の始点かもしれない。布施琳太郎評 「STAYTUNE/D」展

「移動する/できない/させられる」ことは、どのようなメカニズムのもとで発生している事態なのだろうか? 長谷川新キュレーションのもと、富山県砺波市のギャラリー無量で開催された展覧会「STAYTUNE/D」は、このような「移動」をめぐる問いの共有を試みるものであった。戦前から活躍していた物故作家から気鋭の若手作家までが集った本展を、批評活動も行うアーティスト・布施琳太郎が論じる。

すべての隔てられた身体のために

どのような土地も誰かにとっての「地元」だ。しかしそこにあるのは、思わず口から漏れるため息のような安堵だけではない。それはなにもかもがあの時のまま放置されているわけではないことの、息を飲むような不安でもあるだろう。

富山県砺波市のギャラリー無量で開催された長谷川新のキュレーションによる展覧会「STAYTUNE/D」は、6名の出品作家以上に、会場を訪れた/訪れることができない/訪れなかった不特定多数の身体のケアを志向する。

ギャラリーの暖簾をくぐり引き戸を滑らせると、奥の壁にプロジェクションされたビデオが見える。それは動画編集ソフトとメモ帳ソフトのウィンドウを、ひとつのスクリーンの上に重ねて表示しながら操作する様子を録画したものだ。アーティストによるポストプロダクションの過程を鑑賞者に公開するようなこのビデオは、もうひとつ奥まった会場に置かれた、ほか2本のビデオとセットになっている──八幡亜樹による《jaPandesal 2013》(2014)だ。このタイトルは、フィリピンで食されるパンの一種を意味する。

本作を構成する3本のビデオの中で、もっとも大きくプロジェクションされたのはエンドロールだった。下方から上方へと流れていく無数の名前と役割(クレジットタイトル)は、破損したデジタルカメラ特有の水平方向の色彩の歪み(ノイズ)とひとつのスクリーン上で重なり合うことで、そこに映る景色や人々が、僕の身体から時間的にも空間的にも遠く隔った場所に存在することを否応なく感覚させる。

しかしこれらのビデオには、それと同時に声帯の震え、つまりは喉奥を通る空気の流れを直接的に伝えるように録音された歌声が響いてもいる。その音声は、映像とは対照的に透き通ったものだ。こういった映像と音声を同時に鑑賞するなかで、声を出すこと、そして歌うということが僕の身体にも可能な行為であると改めて気が付く。その瞬間に、それまで感じられていたスクリーンの向こう側への隔たりは霧散して、画面内の彼/彼女たちの時間・空間は、僕の身体に張り付いたものへと一瞬だけ変質する。

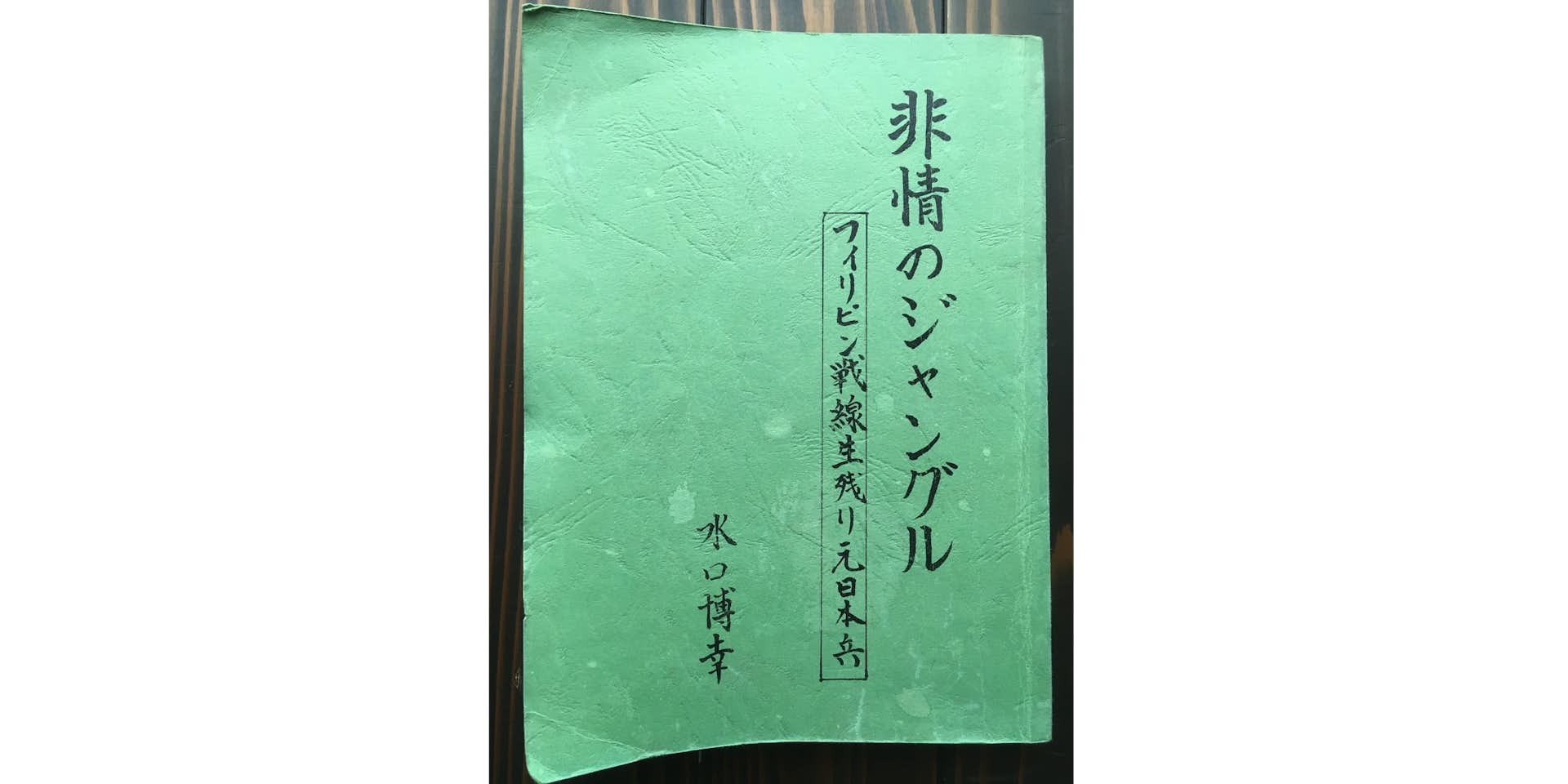

他方で、カフェスペースの机の上に置かれた水口博幸によるテキスト『非情のジャングル フィリピン戦線生き残り元日本兵』(2010)という本の「パン搬入作戦」と題されたページには、折り畳まれたフライヤーと手書きの地図のコピーが挟まっていた。八幡が作品のタイトルに据えたフィリピンのパンの名称が、この本に登場するパンへと接続される──フィリピンの戦線で壁に隔てられた2地点を越境して運び込まれようとするパン、そしてクレジットタイトル/ノイズと歌声を介してこの身体とビデオの間で変質し続ける隔たり。

本作に出迎えられるかたちで構成された「STAYTUNE/D」には、複数の隔たりが併置されている。曽根裕の《ハロー・バット》(1999)は日没以外のタイミングで訪れてもビデオを見ることができないし、出品作家であるAokidと大和田俊の作品はギャラリーに設置されていない。池ノ内篤人の絵画の中には、1941年の制作当時、サイパン島から日本に帰る際に南洋庁に内容をチェックされ、「検閲印」が押されたものも含まれている。僕/あなた/私たちが特定の作品を見ることができたり、できなかったりするのは、個別の身体がそれぞれ異なる時間・空間に属しているからに過ぎない。

作品と身体の間に、あるいは個別の作品の中に、内包された様々な隔たり。本展におけるそれらの併置は、歴史によって規定され、歴史のなかでアップデートされ続ける展覧会制度への単純な批判のためになされたのではないだろう。むしろ誰かの手で記述された歴史からこぼれ落ちた個別の身体をすくい上げることの非歴史性こそ、ギャラリーに併置された複数の隔たりが鑑賞のなかで重なり合っていくことの成果物=展覧会である。それは個別の身体/土地の隔たりと結びつきの繰り返し、つまり「地元」の現前なのだ。

当たり前のことかもしれないが、今日の社会において、展覧会は資本の運動に基づいて成立している。地方自治体や国、企業などによる助成金・交付金、そして入場料や作品の売り上げ、あるいはアーティストやキュレーターが個別の芸術実践と関係のない労働で得た賃金、またあるときは近親者や理解者からの物的・人的・経済的支援など……このように複雑に交錯した経済基盤の上にあって展覧会は初めて成立する。それぞれの資本の出処には、それぞれの政治的立場や思想的信条があったりなかったりするだろう。こうした状況のなかで、展覧会はコンセプトとしての政治性を内包する以上に、経済的な損得に基づいた政治それ自体へと転化していく。

それがあっけらかんと示された近年の日本の状況と、本展のキュレーションは無関係ではないだろう。このような資本の運動、つまり労働の時間にすべてが取り込まれた聖なるものなき今日の社会のなかで、展覧会は取り返しのつかない連帯や分断を生み出してしまうことがある。そこにはすでに歴史と呼べるものは存在しない。しかし展覧会をひとつの地元として構成することは、それぞれに異なる時間・空間に属する身体の隔たりを思い出しながら、僕のものであると同時に私たちのものである土地(=地元)についてもう一度考えることである。もしかしたら、その歴史の余白こそが歴史の始点であるのかもしれない。