自然との複層的な関係を提示する 中村史子評ジョーン・ジョナス「Five Rooms For Kyoto: 1972–2019」展

ジョーン・ジョナスの第34回京都賞受賞を記念し、国内最大規模となる個展が京都市立芸術大学ギャラリー @KCUAで開催された。パフォーマンス、映像、インスタレーションなど、複数のメディアを融合させた表現を追求してきたジョナス。本展は、彼女の作品の重要なキーワードとなる、女性、物語、環境問題を5つの展示室を使ってたどる。もっとも大きな部屋では、近年の代表作とも言える《Reanimation》のインスタレーションが展開された。愛知県美術館学芸員の中村史子がレビューする。

水槽の中、水槽の外

本展はジョーン・ジョナスの初期作品から最新作、さらに教育者としての姿まで彼女の様々な側面を紹介するものだ。そして、会場全体を繋ぐように、水のイメージが一定の通奏低音となっている。初めに氷河にまつわる作品《Reanimation》(2010/2012/2014)が展示され、最後の展示作品が海の生物を主題とした最新作《Moving off the Land Ⅱ》(2019)となっているため、本展のある空間では水があふれ、また、別の空間は水に沈んでいるかに感じられる。そして、この水のイメージは作品の主題のみに必ずしも起因するわけではなく、彼女が主要な表現手段として扱うプロジェクターやモニターによって増幅されている。

そもそもジョナスは作家活動の初期より、ライヴ・パフォーマンスと、それを映す鏡としてのヴィデオを複合的に組みわせてきた。さらに、そのパフォーマンスの記録映像をドローイングや立体と交差させ、三次元の展示空間や、パフォーマンスとは別の時間軸へと展開している。これら彼女の表現を構成する複数の要素は、時に拮抗し、時に共鳴し重なり合っている。

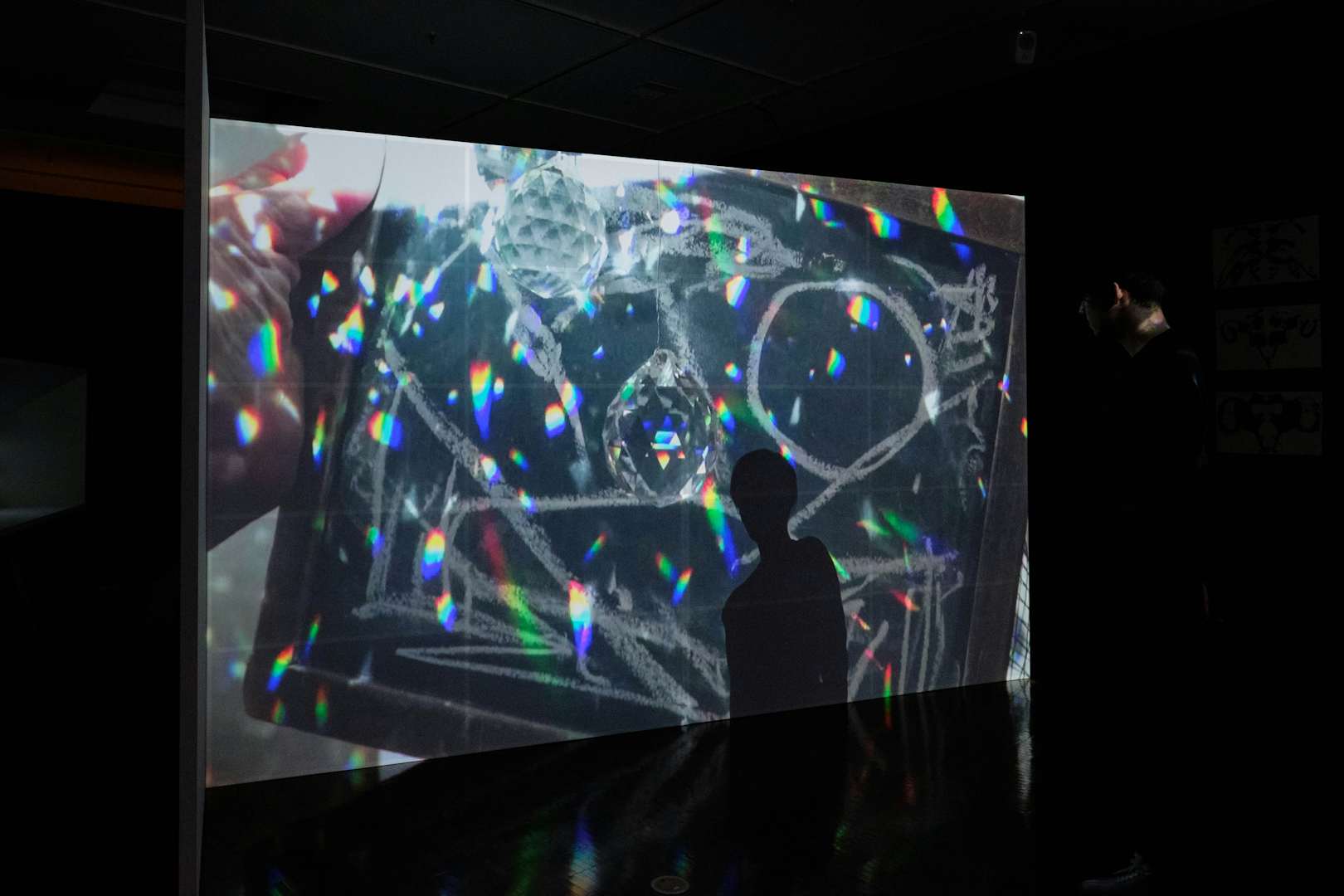

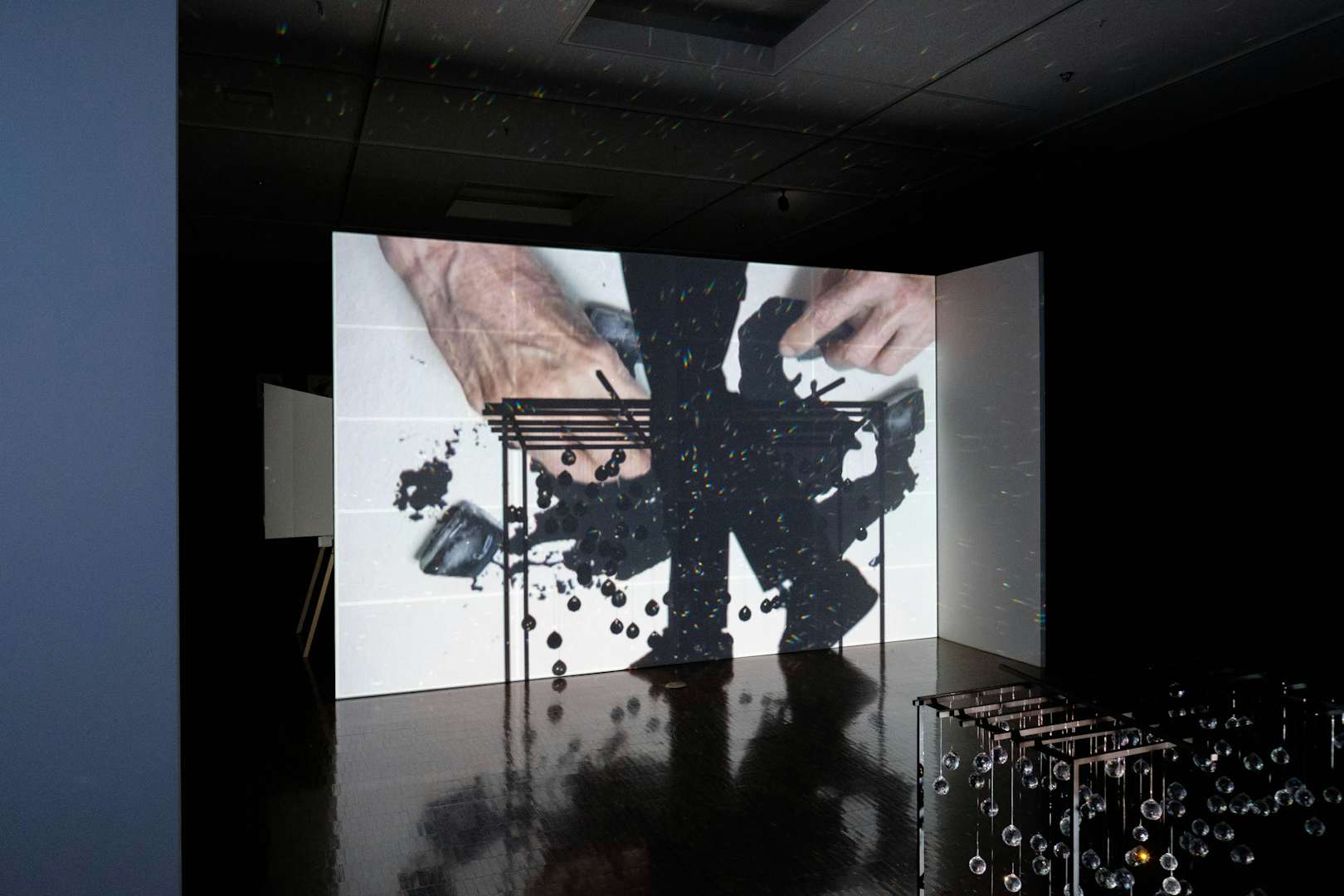

こうして彼女が編み出した映像表現は、薄暗い展示室全体を水族館あるいは水槽の底へと変えてしまっている。展示室内に散らばるクリスタルの光の粒が、水の煌めきを想起させるからだろうか。それとも、モニターやスクリーンの矩形、そして展示室という長方形そのものが、水をたたえた水槽とよく似ているゆえだろうか。そう言えば、映像も水槽と同様、鑑賞者がいまいる世界とは別の独立した世界を内包している。

さらに、展示室の各所に掲示されている海洋生物のドローイングにも注目したい。水分をたっぷり含んだ筆で描かれた魚たちはしばしば滲み、顔料を滴らせている。その姿は、体内に十分な水分を抱えて海から陸に上ってきた生物の歴史をも想像させる。

こうした水族館または水槽内部のような展示室内を鑑賞者はそぞろ歩くのだが、作品の構造上、時に鑑賞者はプロジェクターの光を浴びながらスクリーンの前に立つことになる。すると、彼ら・彼女らの体はプロジェクターが放つ映像に染められて、スクリーン上の映像と瞬間的に混じり合うこととなる。

この映像投影の効果は、鑑賞空間のみならずパフォーマンス中でも意図的に用いられている。例えば《Moving off the Land Ⅱ》にて、パフォーマーである子供たちは海洋生物等の映像を受けながら語る。声は聞こえるものの、彼ら・彼女らの姿は映像のなかに溶け込んでしまいすぐには判別できない。それはまるで蛸や烏賊の擬態のようである。子供たちは、環境に合わせて体の色を変える蛸や烏賊のように、海の生態へと身を馴染ませる。こうした水中の生に同化しようとするベクトルは、ジョナス自身のパフォーマンスにおいてより直裁に表される。ジョナスは水中でうごめく蛸の映像を体に浴びつつ、身に着けた衣装の上に蛸の姿を描きつける。そして、即興的に“蛸–人間”へとメタモルフォーゼしようと試みるのである。

しかしながら、このメタモルフォーゼが不完全であるように、ジョナスは非人間的生物との一体化をナイーブに信じ目指しているわけでは決してない。むしろその反対に、人と人以外の生物や自然環境との、瞬間的に交錯してもどこまでも別々でしかない関係にこそ眼差しを向けている。

その眼差しは、実際、次のような場面からうかがえる。《Reanimation》の映像内の自然風物の輪郭をジョナスがなぞろうとするも未然に終わるパフォーマンスや、パフォーマーが《Moving off the Land Ⅱ》に登場する生物を追いかけるパフォーマンスである。人が自然物を観察し捕捉することの不可能性が浮かび上がる。

あるいは、《Reanimation》に登場するノルウェーの風景が必ずしも“自然そのまま”ではなく道路等の人工物を含む点、《Moving off the Land Ⅱ》に出てくる海洋生物の多くが水族館で撮影されている点にも目を向けたい。ジョナスは“あるがままの自然”など想定していないのだ。作中に登場する“自然”は、一方的な搾取であれ、研究や愛玩の対象であれ、多くの場合人に都合よく管理され利用されている。

そして、こうした人間の自然に対する振る舞いは、鑑賞者がプロジェクターとスクリーンのあいだに立ったとき、直接的な比喩として示される。スクリーン接近時には自然風景と一時的に混じり合ったかに見えた人の姿は、距離のバランスが崩れた瞬間、プロジェクターの光を遮りスクリーン上の黒い影となる。《Reanimation》にてジョナスは墨汁を用いているが、その墨汁よりも黒い人形が映像を覆い、豊かなイメージを隠してしまうのだ。人の加害的な側面がふっと浮かび上がる瞬間である。

「自然」や「非人間」を、尽きせぬ魅力を備えた存在として対象化する耳ざわりの良い自然賛美は、往々にして「人間」と「自然・非人間」の二元論を前提としている。しかしながら、人新世の思想が共有されつつある現在、こうした楽観的な自然観はもはや廃すべきものだろう。

ジョナスの作品において、自然はただ愛でる対象ではなく、人の政治活動、経済活動、文化活動と連動し、ありようを変える可変的な存在である。そして、その自然との関わりのなかで、人も姿を変える。断片的な諸要素が複層的に組み合わされたジョナスの作品において、鑑賞者は、海の生態系に溶け込み水槽の中で生きる生物と束の間同化したかと思えば、それら生物を水族館にて愛で観察する者となり、また、時に悪意のない加害者ともなる。触れえない「自然」のイメージを浴びつつ、これらいくつかの位相を行き来することで、鑑賞者はジョナスと共に自然との距離を更新し続けるだろう。

〈参考文献〉

ピーター・ゴドフリー=スミス『タコの心身問題 頭足類から考える意識の起源』夏目大訳、みすず書房、2018