つながりからの隔絶、機械への憧憬。AKI INOMATA評「余白/Marginalia」展

SNOW Contemporary(東京・六本木)にて、近未来の芸術について考えるプロジェクトの一環として、布施琳太郎のキュレーションによるグループ展「余白/Marginalia」が開催された。東京に緊急事態宣言が出される前、最後に見た展覧会が本展であったという、アーティストのAKI INOMATAがレビューする。

身体の幽閉

「余白/Marginalia」と題された白い空間には、6つの異なる文脈の作品がバラバラに配置されている。宙に放り出されたような心地にもなるが、観測点がないわけではない。本展のキュレーターである布施琳太郎のSF短編小説『鏡の墓』を基点として、4作家による6つの作品と解説文が掲示され、互いに参照させ合いながら鑑賞できるよう構成されている。鑑賞者が作品と作品のあいだに補助線を引く行為はまるで星座をつくるようでもある。

会場には個別のコンテキスト=物語を把持する複数の作品が集められると同時に、布施の手によるフィクション=物語が寄せられます。展示作品とフィクションは、互いを自らの物語の「余白」(marginalia)として参照し合いながら、ひとつの体験を立ち上げるでしょう。 布施琳太郎 展覧会ステートメントより(*1)

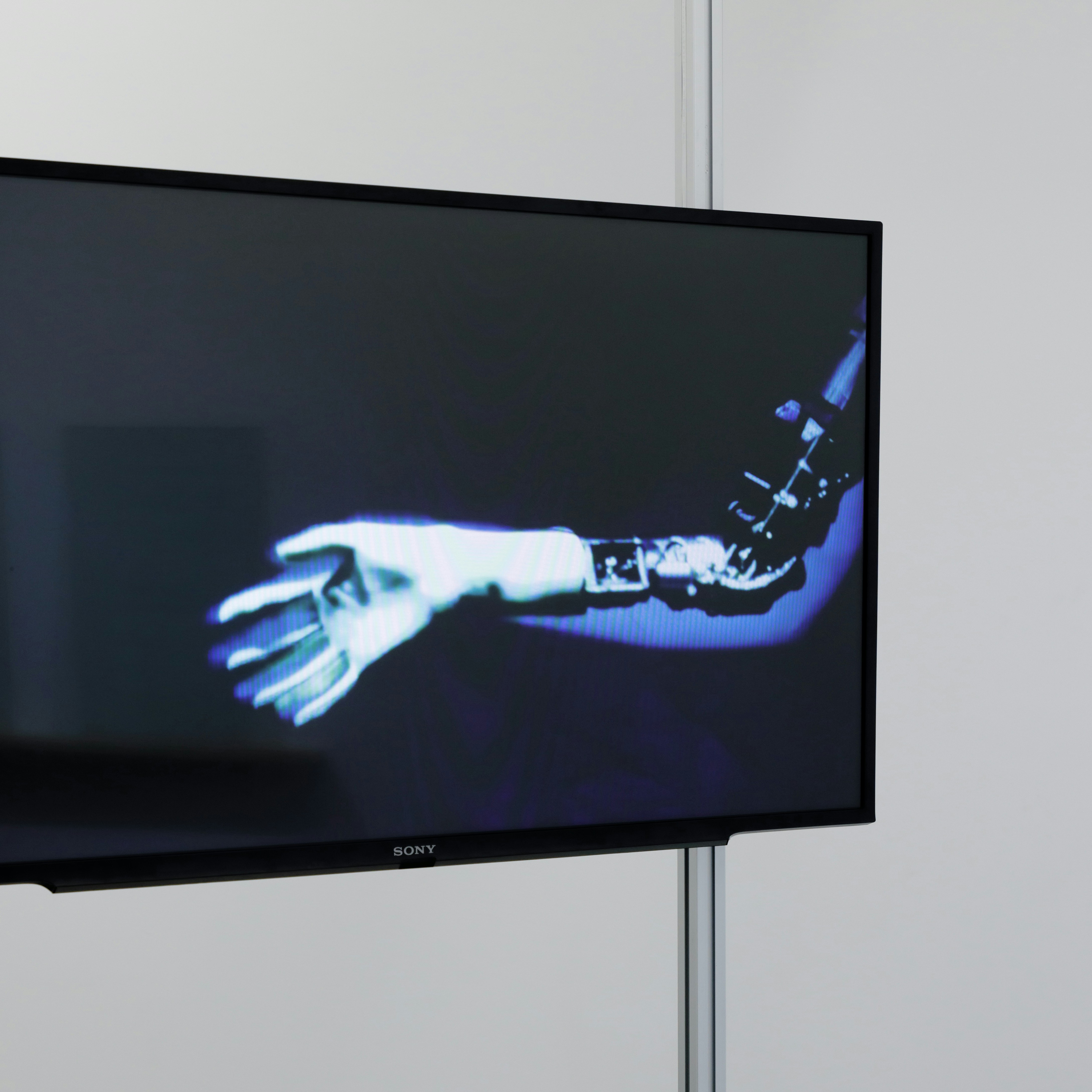

展示室中央に配置された中村葵《Reloaded Body》(2019)から順に作品を見ていきたい。このヴィデオ作品では、アンドロイド「オルタ」の腕と、中村の腕が、多重露光の写真のように重ね合わせられている。中村は、オルタの腕を撮った映像を1フレームごとにプロジェクションし、その映像内のオルタの腕に、作家自身の腕を重ねるようにして、写真撮影を行った。その写真群を連続再生することで映像作品としている。

このプロセスにより中村の腕の動きにはブレが生じており、アンドロイドのオルタの動きのほうが滑らかで生物的だとも感じられる。その組み合わせが鮮烈な印象だ。同時に、延々と反復されるヴィデオは、アンドロイドとの融合を希求しているかのようでもある。

村山悟郎《撹乱する機械と再生のドローイング》(2020)では、対になった同形同サイズのドローイングが、スケールを等倍に変えながら列をなすように4セット並んでいる。それらのドローイングには切断された跡が見られる。一見する限りでは、2枚の似たようなドローイングを描き、切断して組み替えたかのように認識されるが、そうではない。

村山はまず1枚のドローイングを描き、それをカッティングプロッターによって有機的な線で4片に切断した。同サイズの白い紙も同じ形状で切断し、その2セット8片を互い違いになるよう組み替える。時計回りに、余白/ドローイング/余白/ドローイング、といった具合にだ。そうして出来上がった2セットそれぞれの余白部分にドローイングを描き足し、埋めていく。この切断ー再生のプロセスは、まるで傷を修復していくかのようだ。また、1つのドローイングが相似的な2つのドローイングへと増殖していくさまは、細胞分裂のようでもある。

この作品は、脳に損傷が起きた際のリハビリに着想を得たというのが興味深い。村山の解説文によると、リハビリで目指されるのは、当初あった神経回路の復元ではなく、断片的に残された神経回路同士のあいだに新たな神経回路を形成することなのだという。

展示空間全体を包み込むのは、小松千倫《Paladin Mode》(2017)の音響である。銃を撃つ、空間を移動する……といった音は、コンピュータゲーム特有の身体感覚を呼び起こす。

いっぽうで、髙橋銑《Cast and Rot》(2019)は、SF的な世界観とは少し離れたところに点在している。小さな台座の上に据えられた乾燥ニンジンには、ブロンズ彫刻に用いられるものと同一の保存処置を施されている。妙に古めかしく見えるそれは、遺跡から発掘されたミイラ(かつての身体)のようだ。未来へと保存し続けられうる、長いタイムスケールを志向している。

そして、本展の基点となっている布施琳太郎『鏡の墓/The Mirror Grave』(2020)には、液体ダイアモンドで満たされた鏡の球体の中へと、主人公がひとり閉じこもる様子が描かれる。それは、アイソレーションタンクを彷彿とさせつつ、ジョルジュ・バタイユ『眼球譚』(1928)へのオマージュでもあるのだろうか。

自らを保存し、その種を繁栄させたいという欲望から人間が解放されたとき、資本主義が終わった。もはや人間は何も交換しない。ただあの鏡を覗き込み、覗き込まれるだけだ。[…]この鏡のシェルターは世界から隔離され自閉した、しかし世界の一部である。ここにあるのは攪拌され、刻まれ、反復され、保存された形だ。 布施琳太郎『鏡の墓/The Mirror Grave』より

布施の展覧会ステートメントには「本展における作品の選択は、身体の個別性を明らかにすることを意図して行なわれました」(*2)とある。だが、隔離(シェルター)──攪拌(音の断片)──切断(プロッター)──反復(アンドロイド)──保存(ニンジン)……と布施がテクストのなかで設定した本展のキーワードを読み解いていくと浮かび上がるのは、身体の個別性よりもむしろ、ネットも含めたつながりが過剰な世界からの隔絶の欲求ではないか。そして、機械との融合──サイボーク化された身体への憧憬である。

5月15日現在、東京では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で多くの展覧会がクローズしている。偶然にも、筆者にとっては、本展が緊急事態宣言に入る前に見た、最後の展覧会となった。

本展が開催されたのはCOVID-19の感染が拡大する以前であるが、皮肉なことに、本展はコロナ禍での「孤独」を待ち望んでいたかのようにも読み解くことができる。

本展で都市から孤独──展覧会へと一時的に連れ出された私/あなたの身体は、緊急事態宣言によって半ば強制的に、物理的にアイソレートされた状況へと投げ出された。そして、いままさに孤独──身体の幽閉とも言える状態を彷徨っている。

*1、2──布施琳太郎 展覧会ステートメント「余白/Marginalia」展ウェブサイト http://snowcontemporary.com/exhibition/202002.html(2020年5月15日アクセス)