過去と現代の作品が生む相互作用。横山由季子評「Re construction 再構築」展

練馬区立美術館の開館35周年を記念し、近代洋画や日本画などの所蔵作品と、現代美術作家がそれらから着想して制作した新作のコラボレーション展が開催された。本展について、金沢21世紀美術館学芸員の横山由季子がレビューする。

過去を現代に解き放つ

ここ数年、近代美術と現代美術の作品を組み合わせた展覧会が増えたように思う。近代と現代の線引きは曖昧なので、過去に制作された作品と現存の作家による作品と言い換えても良いだろう。とりわけ19〜20世紀の美術をコレクションの核とする多くの美術館にとって、現代アーティストを招いての収蔵作品とのコラボレーション企画は、コレクションを現代へと接続するとともに、過去の作品に新たな光を当てる絶好の機会となる。

しかしながら、わずか数十年〜百数十年の隔たりとはいえ、近代と現代という、時代背景だけではなく、芸術家が用いるメディアや表現方法までもが大きく異なる時代の作品を並べ、説得力を持った展示を実現することは容易ではない。直接の影響関係が明らかなケースもあるが、そうでなければ、モチーフや形態、コンセプトなど、何かしらの共通点を探っていく必要がある。

ただ、いくら共通点を見出したとしても、両者のあいだに相互作用が生まれず、過去の作品の美術史的な位置付けや評価にとどまるような展示ではつまらない。現代アーティストが制作者としての視点から過去の作品と対峙し、その作家の意図や制作プロセスに思いを馳せ、そこに介入することで、過去の作品もまた「生きた」作品として蘇る──過去と現代の作品を組み合わせることのもっとも大きな魅力は、そこにあるのではないだろうか。練馬区立美術館の開館35周年を記念して開催された「Re construction 再構築」展は、この意味でとても成功した展示だったように思う。

展覧会の冒頭では練馬区立美術館のコレクションが「歴史」の視点で紹介され、その後4人の現代作家によるコレクションの「再構築」のセクションが続く。選ばれた現代作家は、流麻二果、青山悟、冨井大裕、大小島真木の4名。彼らが同館の所蔵する20〜21世紀初頭に制作された作品の「再構築」を試みるにあたり、それぞれ「色」「メディア」「空間」「身体」という、4つのキーワードが設定された。また、プレ展示や公開制作など、作家が美術館の空間やコレクションについての理解を段階的に深めていく期間が設けられていた点も特徴である。

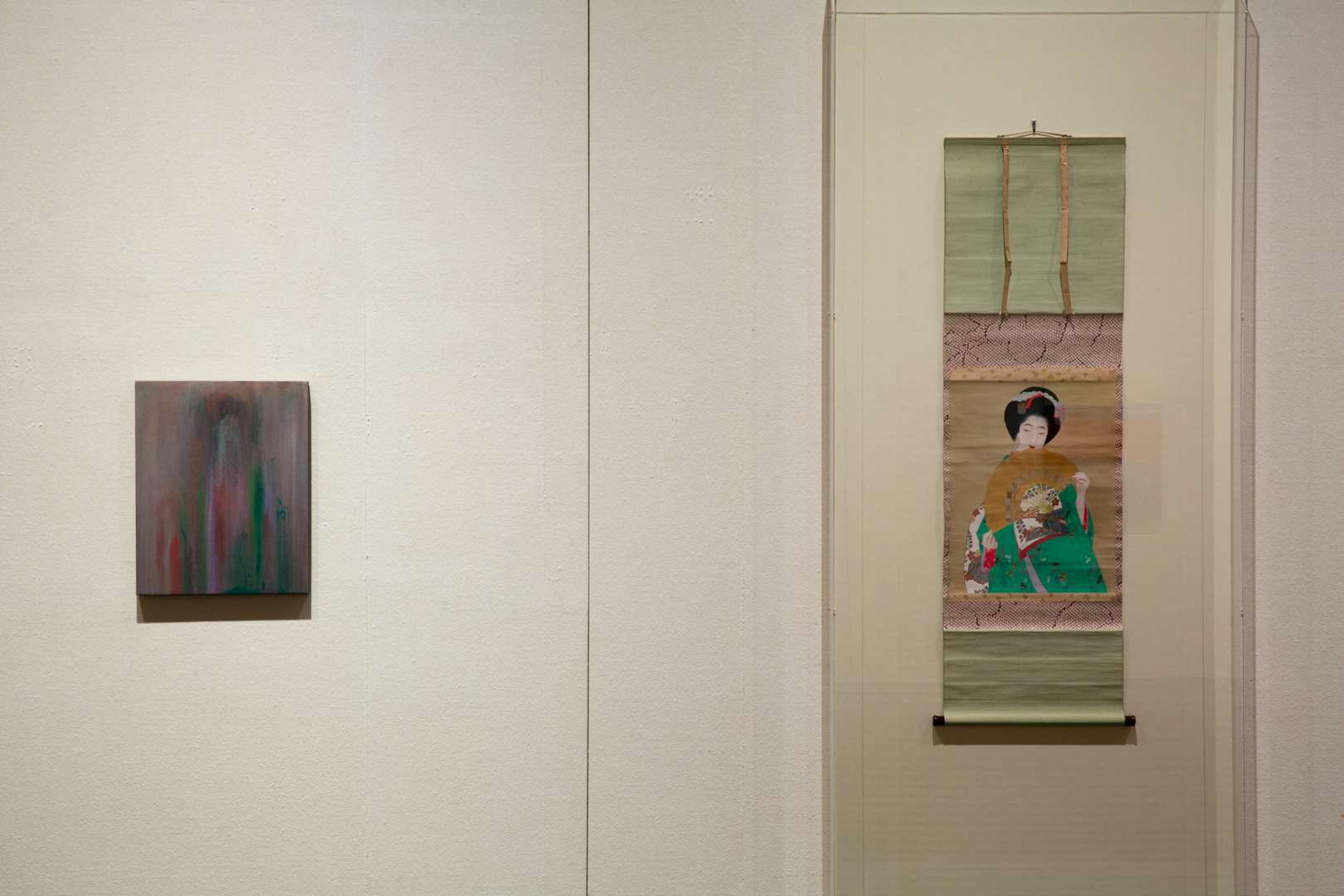

最初の「色」のセクションでは、流麻二果が、松岡映丘と松岡静野による大正〜昭和初期の日本画から着想を得た油彩画を発表。とりわけ、映丘と結婚し夫を支えるため筆を折ることになる静野の《舞妓》(大正期)を題材にした流の《色の跡》(2020)は、かつて静野が制作に費やした時間が、色彩となって溶け出したかのような作品である。流はこれまでも、印象派の絵画や洋画を題材に「色の跡」シリーズを手がけてきたが、今回は初めて日本画の解釈に挑んだ。また、女性が芸術家として生きることが難しかった時代の作品を、現代において作家として活動する流が取り上げたことも、大きな意味を持っていたのではないだろうか。

続く「メディア」のセクションでは、青山悟が、郭徳俊の作品を起点に、様々な素材への刺繍作品を展開した。雑誌『TIME』に掲載されたアメリカ大統領の顔と、作家自身の顔を上下に組み合わせた郭によるシルクスクリーン作品と、刺繍を主な表現媒体とする青山の作品とのあいだには、いくつかの共通点がある。ニュース雑誌をモチーフとする点や、権力に対する皮肉とユーモアの感覚、使用するメディアの軽やかさなどである。青山は郭の作品に直接応答するというよりも、オリンピックや新型コロナウイルスといった時事問題を、郭に通じる姿勢で作品化した。

3つ目のセクション「空間」は、冨井大裕の立体作品と小野木学の平面作品との戯れである。小野木の油彩と晩年のドローイングが壁の少し高い位置にかけられ、部屋の中央の低く大きな台座には、ほうきやちりとり、ゴミ箱など日用品を組み合わせた冨井の「彫刻」作品が配置される。床に立って眺めると小野木の作品は平面、冨井の作品は立体という現実に即した姿に見える。だが、部屋の片隅に設えられた階段の上から眺めると、先ほどとは反対に、小野木の作品はモチーフの立体感や奥行きが際立ち、冨井の作品は大きな白い台座の上の平面作品のように立ち現れてくる(実際に台座の脇の壁にはキャンバス作品も立てかけられている)。しかも台座が壁に対してやや斜めに置かれることで展示空間に揺らぎが生じており、物質の存在が空間にもたらす変化について考えてきた作家ならではの仕掛けとなっていた。

最後の「身体」のセクションでは、大小島真木が、1世紀ほど前に描かれた荒木十畝と池上秀畝の花鳥画に着想を得た大作を含む作品群を展示した。身体は皮膚で隔たれたものだけでは完結しないととらえる大小島は、荒木と池上の作品から、見ている作家と植物や動物との近さ、一体感を感じ取ったという。陶器や木、骨、土器、貝、石、造化など様々な素材を組み合わせた《ゴレム》と、綿布に巨大な木を描いた《胎樹》をはじめとした作品の数々は、大小島独自の世界観と、彼女が花鳥画の作者たちに寄せた共感が融合したものであったと言えよう。

4名の作家たちの展示を見終えると、本展は彼らがコレクションを何か別のかたちに「再構築」するというよりは、定まった見方や価値を解体し、現代の観客の前に開いてみせるような試みだったように思う。そして過去の作品を過去に閉じ込めるのではなく、現代に解き放つような企画は、現代アーティストに頼るばかりではなく、学芸員が展示方法や解説を工夫することで通常のコレクション展でも実現していけるのではないか、そんな構想を抱かせてくれる展覧会だった。