リボンを集め、結び、ほどくという循環。中島水緒評 藤田道子「ほどく前提でむすぶ」。

リボンや布、木、ビーズなど身の回りにある素材で作品を制作し、光や風など、自然現象のうつろいを繊細にとらえた作品で知られる藤田道子の個展「ほどく前提でむすぶ」が、茅ケ崎市美術館で開催された。新作インスタレーションで用いたリボンに意味づけた作家の新しい試みとは? 美術批評家の中島水緒がレビューする。

Photo by TAKAHASHI Kyoko

ほどかれうる、という自由

ここ最近、「つながり」の大切さを説く声を頻繁に聞くようになった。背景にあるのは言うまでもなく、コロナ禍による対面の機会の減少だ。困難になったコミュニケーションをいかに取り戻し、人と人の関係性を築いていくか。こうした課題が、多くの組織・個人にとって切実になっているのは間違いないのだろうが、あまりにも「つながり」が推奨されると、「つながり」とはそんなにも善いものであったか、という疑問も浮かぶ。複数のコミュニケーションツールを常時アクティブにさせ、通知のアイコンが途絶えると不安になり、1日のうちに何本もオンライン会議を詰め込む。どう考えても異常だ。「つながり」過剰な世の中に疲労を感じている人も決して少なくないだろう。ほんとうに難しいのは「つながり」を維持することよりも、「つながり」をいったん切断すること、複線化したコミュニケーションの回路を整流することなのではないかと、折に触れて思う。

茅ヶ崎市美術館で開催された藤田道子の個展は、「ほどく前提でむすぶ」と名付けられていた。このタイトルと直接関わりをもつのが、美術館の地階で展開されたインスタレーション《Ribbon》(2021)である。藤田は茅ヶ崎に住む人々や友人たちから家に眠っているリボンを提供してもらい、その端同士を結び、1本の線につないで展示室全体にめぐらせる試みを《Ribbon》で行った。言葉にすると野暮になってしまうが、やはりここでも人と人の「つながり」がテーマにされているのだ。

一般から募った素材を「全体」の部分要素とし、人と人の「つながり」をテーマとする──こうした手法やコンセプト自体は決して目新しいものではない。だが、藤田のインスタレーションを、「関係性」を編むことに重点を置いたアートプロジェクトやリレーショナル・アートの一種と解するならば、多くのものが見失われてしまうだろう。アクセントを置くべきは、展覧会タイトルの「むすぶ」よりも「ほどく」という動詞のほうだ。そして、「つながり」以上に「ほどく」が鍵になっていることは、やはり展示をじかに体験しないと感得できないことなのである。

藤田はこれまで、絹糸、布、ビーズ、木といった手工芸の素材を用いた立体作品や、インスタレーション、シルクスクリーンの作品を手掛けてきた。今回、会場となった茅ヶ崎市美術館は地上階と地階に3つの展示室を有する小さな美術館だが、各メディアにわたる藤田の仕事がバランスよく展観できる総括的な展示になっていた。

鑑賞者を最初に出迎える「展示室1」。色水で淡く染められた布地の作品「Patch work」シリーズ(2017~)が壁面に吊るされている。布の一部は丸、三角、四角などのかたちに切り抜かれており、切り抜かれた布地もまた壁面を飾る構成要素となってリズムをつくりだしている。色水による染めはサテン生地のように虹色にうつろう光沢を宿し、見る角度によって色調を微かに変える。さらに、薄手の布は展示室のわずかな空気の流れに反応し、音もなくそよぐ。その有機的な律動はいつまで見ていても飽きず、ゆっくりと息を吐き出す生き物の呼吸を思わせる。

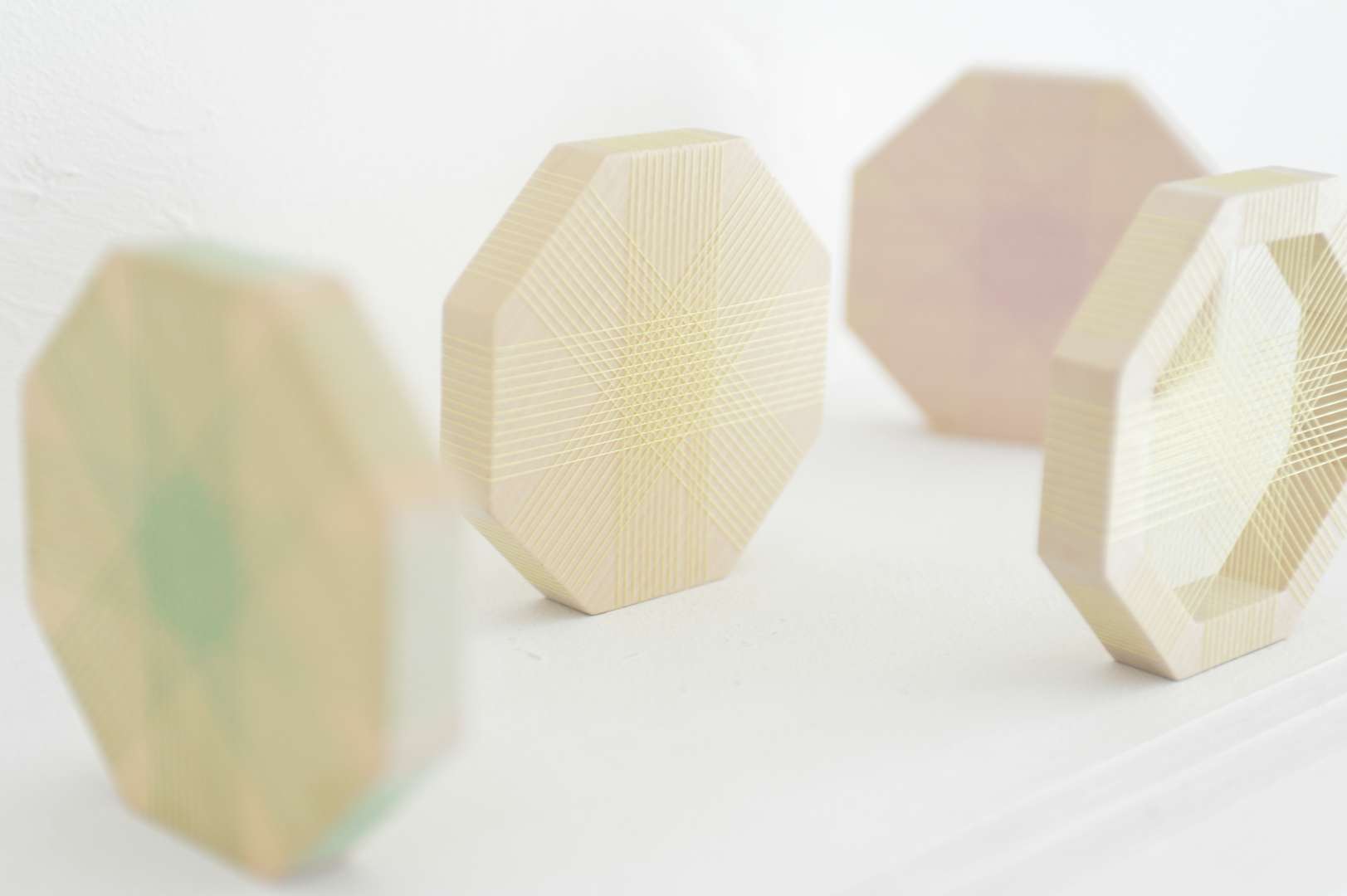

同じ室内には版画作品「Silkscreen」のシリーズ(2000~)も並ぶ。藤田は幾何学図形や反復する線を基本単位とし、それらをズラしながら重ね、ミクロレベルの差異に視線を滑り込ませる未知の形態を探究する。シンプルに見えて複層的な空間が実現されているのだ。

シルクスクリーンの作品と対照を成すのが、「展示室3」に集められた「Silk thread」のシリーズ(2012〜)である。このシリーズは、円形、矩形の木枠、糸巻状に組んだパーツなどに絹糸を巻きつけることでつくり出される立体作品だ。絹糸は光を反射するので、規則的に巻きつけられることで薄い膜を張ったようなテンションを獲得し、微光をちらつかせる。色や形をレイヤーとして重ねていくシルクスクリーンと同様、ここには「版の思考」が応用されている。

「Silk thread」の魅力は、民具と遊具の中間を思わせるユニークな形態もさることながら、1ミリの狂いもなく絹糸を巻きつけていく職人的な手仕事の精確さだ。絹糸を接着剤などで仮留めした形跡はない。シルクスクリーンの制作で幾何学図形の小宇宙に没入するように、作家は「わたし」という主体を出力のための透明なうつわに近づけ、ほとんど滅私の境地で作品を生み出しているのではないか。いかなる有用性にも奉仕しない、周囲の空気をこごらせる張り詰めた美に思わず目を見張った。

「Silkscreen」も「Silk thread」も、そこで実現されている詩的な世界が、作家の高い技術に裏打ちされていることが伝わるシリーズだが、やはりここで「一見技術を必要としない」かに見える《Ribbon》のインスタレーションに戻ってみたい。1本につながれたリボンは地階へと続く階段からはじまっている。色とりどりのリボンはいわば音楽記号のスラーの役目を果たし、一段一段を降りていく鑑賞者の傍らで、地階で展開される《Ribbon》の空間へとなめらかに誘う。高い位置から吊るされたリボンは吹き抜けの解放感を意識させ、ゆったりと放物線を描いては空気の抜けをつくる。導線を強力に演出するのでもなく、室内をこれみよがしに横断するのでもない。本来、ラッピングの材料であるリボンはプレゼントを「飾る」機能をもつものだが、ここではリボンが空間を「飾る」ためのものにはなっていない。むしろリボンは、光や空間、人の動きで生まれる気流の変化といった不可視の要素を際立たせるために、展示空間に溶け込んでいるようにすら見えた。

細部を注視すれば、リボンの先端がゆるめに結ばれていることが確認できる。この絶妙な力の抜き方のおかげで、リボンは強い張力に引っぱられず、「いつでもほどかれるうること」の自由を確保する。展示室をリボンがめぐる、そのひと連なりの流れを抱くようにして、リボンを集め、結び、ほどき、空間をふたたび無に返すという、生命の循環にも似た大きなサイクルがある。展示室全体が、「わたし」を超えた別の何かに手向けられているように思えた。作家の特権的な主体が透明な「わたし」に近づくという意味では「Silk thread」のシリーズに相通じるものがあるが、特別な技術を必要としない分だけ、《Ribbon》がつくりあげた空間はより稀有なものとなっているかもしれない。これは、誰にもできそうでいて、そう簡単には再現できないインスタレーションだ。

展覧会を見終わったあと、内藤礼、福田尚代といった唯一無二の世界観を誇る女性作家たちの名が浮かんだ。扱っている素材が似ているから、という単純な理由ではなく、手仕事の繊細さ、厳格さ、「わたし」という主体を透明にしうる特異な資質において、藤田もまた内藤や福田の系譜にある作家ではないかと感じたのだ。

「ひそやか」「やわらか」「たおやか」「優しさ」「繊細」……。こういった形容はある種の詩的な傾向をもつ女性作家の作品に繰り返し使われるクリシェであり、無反省、惰性的に使用するのは避けるべきだろうが、藤田の作品を見ていて上記の形容が頭をよぎらなかったといえば嘘になる。「女性的」とされてきた作品傾向の内実をなるべく豊かな語彙で腑分けしていくのは、今後の批評の言語にとっての課題となるだろう。

最後に余談。展覧会カタログを自宅でめくっていたら、正誤表の小さな紙片がはらりと落ちた。「(誤)Biology (正)Biography」と、訂正が記してある。BiographyをBiologyと間違えるのはよくある誤記だが、脱魂のあとに生命の温かみを取り戻すような藤田の作品を見たあとだけに、「生物学」を意味するBiologyの一語が無性にまぶしく見えた。