異なる位相にある事象のあいだを流れる絵具の重み。蔵屋美香評 佐々木健「合流点」

アーティスト・佐々木健の個展が鎌倉で開催されている。会場となるのは、祖父母がかつて住んだ家を作家の手によって開いた「五味家(The Kamakura Project)」。本展ではそこに集った人々の痕跡や自身の兄に関連して描いてきた作品が、相模原障害者施設殺傷事件への視点を軸に構成されている。佐々木は絵画、とりわけ油絵具というメディウムによって何を描き出しているのか。横浜美術館館長の蔵屋美香が論じる。

絵具は流れる水のごとく

佐々木健は、長いあいだ謎の多いアーティストだった。

折にふれて作品を見ることはあった。例えば「雑巾絵画」のシリーズだ。キャンバス上に様々な色の絵具が重ねられ、最終的に、雑巾そのものがそこにあるとしか思えない画面ができあがっている。つまり、キャンバス地自体が、たくさんの絵具を拭いた跡を残す、繊維のけば立った雑巾と化しているように見えるのだ。また、刺繍を扱う作品もある。綿の質感を精密に描写した地の上に、小さな絵具の盛り上げによって、布の四周を飾る小花の刺繍が描き出されている。これもまた、実際に刺繍糸がキャンバスの上に刺されているとしか見えない、知覚がゆらぐような作品だ。

ちなみに、これらのシリーズを読み解くカギのひとつは、佐々木がしばしば参照する画家、岸田劉生(1891〜1929)である(わたしは長年、劉生の絵画が持つ高度にコンセプチュアルな性質について訴えてきたが、これに賛同したアーティストはこれまで佐々木をはじめごく少数だ)(*1)。

劉生は、絵具という物質を使って、この世界に人やモノといった対象を新しく生み出すことに執念を燃やした画家だった。そのためふたつのやり方で絵具を用いた。ひとつは、対象があたかもそこにある(いる)かのように細部まで描き込む、日本近代美術史用語で「細密描写」と呼ぶやり方である。もうひとつは、絵具を粘土のように扱い、盛り上げによって対象をつくり出す、塑像に近いやり方である。

たとえば《麗子肖像(麗子五歳之像)》(1918、東京国立近代美術館)を見てみよう。その頭部は、髪の毛、まつげ、下まぶた裏の血管に至るまでしつこく描写されている。同時に、着衣の部分は、細かい凹凸のある小千谷縮(おぢやちぢみ)の「しぼ」と呼ばれる質感を不規則な絵具の盛り上げによって表している。

塑像的な絵具の使用の典型例は、有名な《麗子像》(1921、東京国立博物館、重要文化財)だろう。肩かけの毛糸の一本一本に細かく絵具が盛られており、描かれた陰影に、絵具の盛り上げが画面に落とす本物の小さな影が加わって、毛糸の飛び出し感がすさまじい。

佐々木に話を戻そう。「雑巾」や「刺繍」の諸作は、佐々木に親しい人びとのあいだですでによく知られている。キャンバスという名の麻布がほかの布地に擬態する類例に「ブルーシート」や「国旗」のシリーズがあり、ほかに風景や静物を描く作品もある。しかし、それらをまとめて見て佐々木の全貌を知る機会は、これまでなかなかなかった。

佐々木自身が企画した今回の展覧会は、亡くなった母方の祖父母の家である「五味家」を丸ごと一軒使って行われている。玄関を入ると、正面にあの小花柄の刺繍を描く作品が飾られている。タイトルに《テーブルクロス(祖母と母と2人の叔母)》(2013)とあるから、この作品のモデルとなったと思しきテーブルクロスをつくったのは、この家に暮らした人びとだったことがわかる。先回りするなら、順路として最後になる2階には、「常設展示室」として、佐々木の祖父や大叔父の残した作品も展示されている。こうしてわたしたちは、これまでに知る様々な作品のうちのいくつかが、徐々に「佐々木家と五味家の人びとの歴史」へと収斂していくらしいことを理解する。

玄関に続く洋風の応接間と、その先の畳敷の広間は、佐々木の兄、佐々木耕(こうくん)をめぐる作品で構成された、今回のメインとなる部分だ。

応接間には、家族写真や旅の土産物といった細々したものと一緒に、障がいを持つ「こうくん」について周囲の理解を求めるため、佐々木の母親がつくったファイルが置かれている。TVモニターには、「こうくん」について語る母親を父親が撮影した古いヴィデオが流れている。また、電車が好きな「こうくん」が描いた路線図と、それを油彩で模写した佐々木の作品《兄の絵を模写する》(2013)もある。ファイルが置かれたテーブルのクロスは、あの《テーブルクロス(祖母と母と2人の叔母)》のもととなった実物だ。

広間には、いくつかの油彩、素描、加えてパネルや書籍類がある。

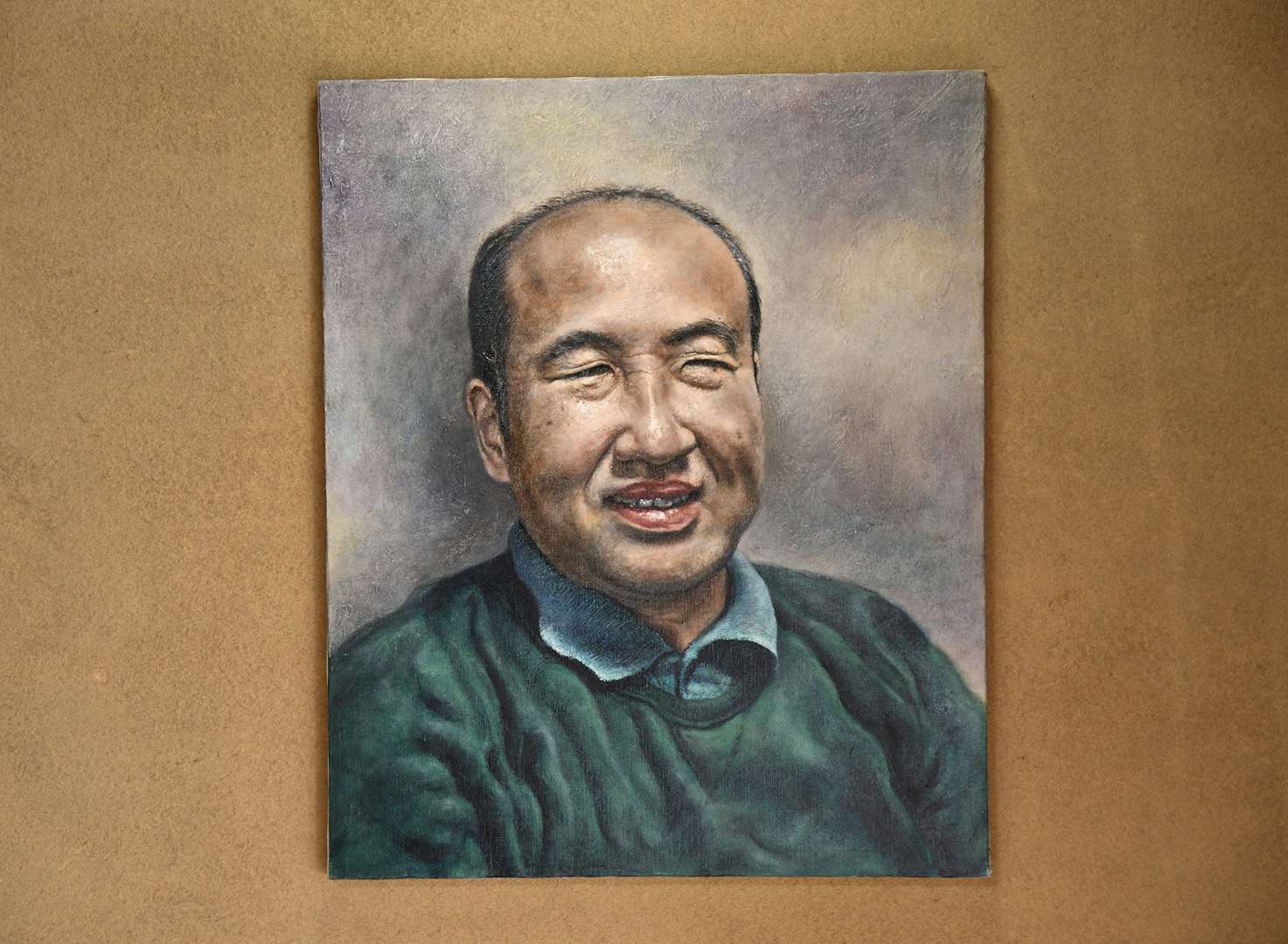

床の間には、《兄の肖像》(2021)が掛かっている。サイズはほぼモデルと同寸だろうか。単色の背景に人物の影を落とし、まるで画面から人物が浮き出してくるように見せる技は、劉生譲りだ。鼻の頭や唇などの凸部には、ハイライトとして白い絵具が盛り上げてある。この物質以外の何ものでもない絵具の塊が、ふと質量のない光に見えたとき、これに引きずられて、やはり絵具の集積でしかない「こうくんの肖像」は、一気に「こうくん」そのものと化す。この作品で白い絵具は、絵具という物質を別のものに変換するための、いわばスイッチの役目を果たすのだ。

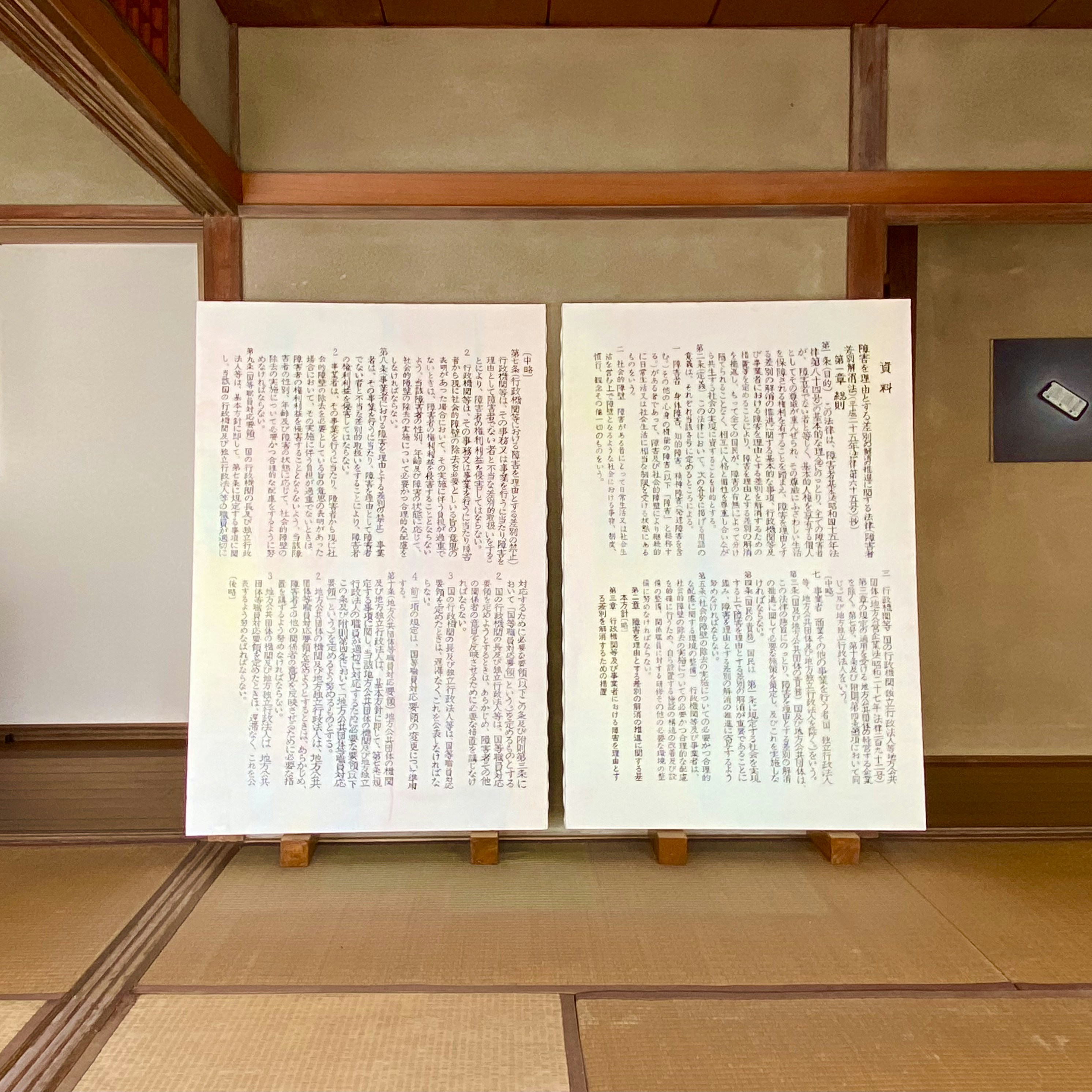

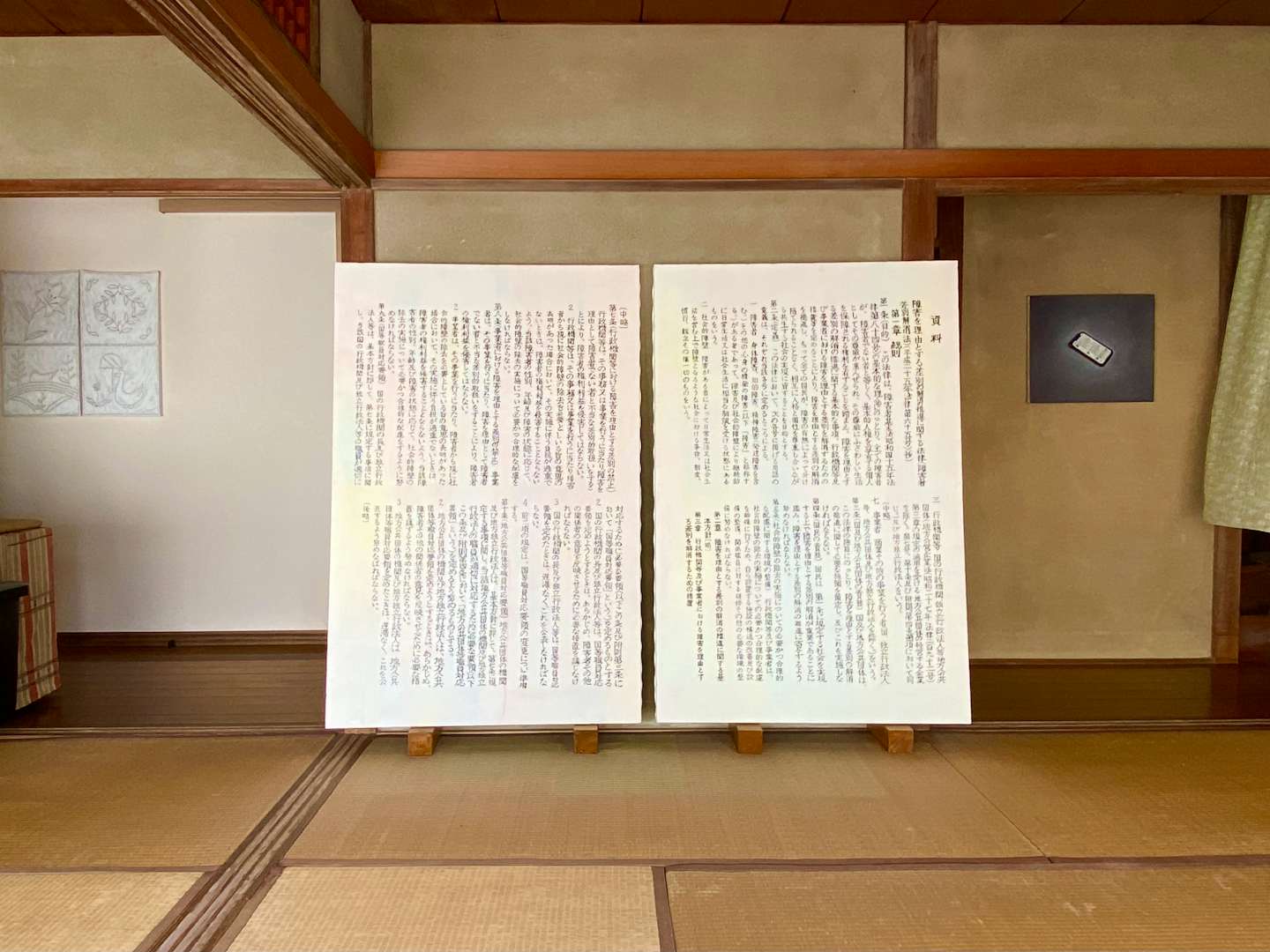

畳に直置きされているのは、大型のキャンバス2枚を使って「障害者差別解消法」の抜粋を描いた《障害者差別解消法(抄) 保坂展人『相模原事件とヘイトクライム』(岩波ブックレット、2016) 61.62頁 資料より》(2021)である。文字を載せる地の部分は発光するデジタル画面を表しているようで、うすく玉虫色に塗られている。ここでは、実体のないデジタルデータである「全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」という文言に、絵具という実体が与えられている。だからわたしたちは、この世界におけるその存在をもう否定することはできない。

広間にはまた、《観覧車》《相模川》(いずれも2021)という油彩による風景画が掛けられている。やはり綿密な描写ぶりだが、元となった壮大な景色と実際の画面とのあいだのスケールの差は果てしなく大きい。《兄の肖像》で顔の小さな凸凹程度を表していたひと筆分のタッチが、ここでは軽く樹木の茂みひとつ分ぐらいに相当する。同じ「細密描写」というカテゴリー内にありながら、ひと筆分の絵具が表すもののサイズのギャップに、脳内の変なところが押し広げられる感覚だ。これらの風景はいずれも、入所者ほか45人が殺傷の被害にあった「相模原障害者施設殺傷事件」の現場、津久井やまゆり園の付近を描いている。やまゆり園は、同県内に住む一家もその名をよく知る施設だったという。

61.62頁 資料より》(2021) 撮影=佐々木健

こうして、描く対象も、またモデルとのあいだに結ぶ拡大・縮小の関係もそれぞれ異なる、これら広間の油彩作品群をつなぐ要素は、おそらく3つある。

ひとつは言うまでもなく「障害者」というテーマである。

佐々木は2016年7月26日、ツイッターのタイムライン上でやまゆり園の事件を知った。そのときのスマートフォンの画面は、2階に上る階段付近にある作品《タイムライン》(2021)に描かれている。

いわゆる「きょうだい児」として育った佐々木が、この事件に際して抱いた感情については、2枚のパネル「崇高と大型施設」および「いくつかの作品について」をぜひ会場で読んでほしい。なぜならそれらは、他人による要約を許さない類の文章だからだ。佐々木と兄はどのように育ったのか。佐々木がアーティストとして制作することと、兄を含む家族と生きることとはどう関わるのか。取り壊されたやまゆり園の跡地を訪ね、広大な景色を目にした佐々木は、そこで何を考えたのか。ここには下記の一文だけを引用しよう。

中学卒業後、私たち兄弟の人生は枝分かれし、普段は兄の事をすっかり忘れ、作品を発表したり、国内外の芸術作品を観て回っている間に──アーティストや批評家やキュレーターの男性たちとオクトーバー派について議論を交わしている間に──私と同じ「普通学級」卒業生たちに囲まれて、副業を行いながら、どうにかこうにか生活をしている間に──事件は起こる。(*2)

ふたつ目は、家である。

物理的な建物としての家は、今回、様々な時期に様々な人の手により様々な素材を用いてつくられた多数の物を、ひとつの場に呼び集め、「佐々木家と五味家」という枠組みに従って配置するための器となった。畳敷きの広間は、よく親類が集まり、「こうくん」の誕生会が開かれ、しばしば障がいを持つ人の家族会の開催場所にもなったという。こうした場所の記憶は、展示を現実に紐づけるおもりの役目を果たしている。

概念としての「家」、つまり佐々木「家」、五味「家」といった枠組みは一見、血縁に基づく旧来の家制度を肯定するもののように映るかもしれない。しかし、「崇高と大型施設」の最後に書かれているように、佐々木が見ているのは、いつかなくなる祖父母の家の未来であり、45歳と48歳になった兄弟がこの先ふたりで生きていくかも知れない未来である。そのとき血縁は消滅し、それ以外の人びととの関わりが重要な意味を得て浮び上がってくるだろう。

加えて、わたしが訪れた日、佐々木はピンクの花柄のエプロンを着けて現れ、お茶とお菓子でもてなしてくれた。これはおそらく、この家の女性たちが「エプロン姿で甲斐甲斐しく世話を焼く人」という役割を担ってきた歴史を反転させようとする、佐々木の意志表明だったのだと思う。そこにはまた、「こうくん」の養育を、家族の誰よりも過重に母親が担ってきたのではないか、という佐々木の自問があるように思えた。

3つ目は、油絵具である。

油絵具は、これまで見たように、静物、人物、文字データ、風景といった対象の区分を超え、すべてを等しく描き出す。布地とその上に施された刺繍、紙とその上にペンで描かれた路線図など、地も図も同じ絵具によって一律に再創造する。また、ひと筆のタッチによって、人物の顔の小さな凸凹から樹木の茂み丸ごとまで、サイズの異なるものを乱暴に横断して同一に扱う。さらに油絵具は、障がいを持つ人びとをめぐる社会の問題や、家という制度の問題までを、すべて同じ粘性の物質のなかに含んで示すことができる(この点は劉生の視野にはなかったものだ)。

油絵具はこのように、位相の異なるもののあいだをつないで、(粘性の物質であるにもかかわらず)融通無碍な水のように流れていく。油絵具は、兄弟を引き離した当のものだが、なんでも飲み込む油絵具はまた、大人となった佐々木耕と佐々木健の「合流点」をもつくり出したのだった。

*1──詳しくは次を参照。蔵屋美香『もっと知りたい 岸田劉生』(東京美術、2019)および同「麗子はどこにいる?―岸田劉生 1914-1918の肖像画」『東京国立近代美術館研究紀要』第14号、2010、pp. 6-25

*2──佐々木健「崇高と大型施設」2021