「立候補」という行為に泡沫の美を見出す。椹木野衣評 「秋山祐徳太子と東京都知事選挙」展

グリコのランナー姿で走る《ダリコ》など「ポップ・ハプニング」と称するパフォーマンスや、2度にわたる東京都知事選挙への立候補で知られる美術家の秋山祐徳太子。その東京都知事選に関する資料を集めた展覧会「秋山祐徳太子と東京都知事選挙」が、ギャラリー58で開催された。秋山が政治という形式に何を見出したか、そして何を目指したのか、椹木野衣が論じる。

谷間の白い鈴蘭

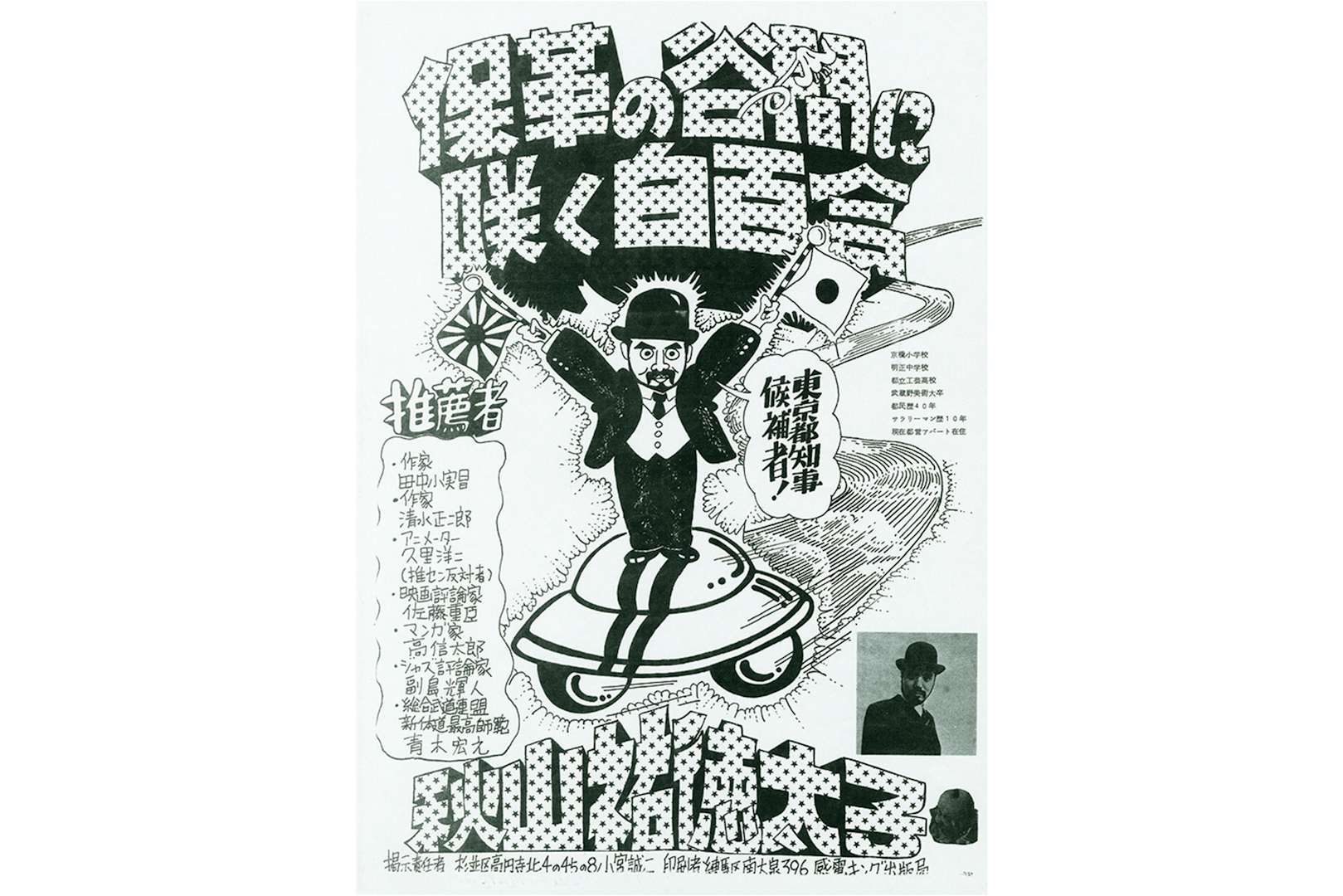

かつて東京都知事選に1975年と79年の2度にわたり出馬し、街頭や立会での演説会場、テレビ・ラジオの政見放送、560万部の選挙公報、1万2000ヶ所のポスター掲示板といった政治の現場を芸術活動の一環として位置づけた秋山祐徳太子にまつわる詳細な展示である。

会場は決して大きくない。その壁が四方ぎっしりと、この2度の東京都知事選にまつわる記録と資料で埋め尽くされている。「選挙ポスターや写真、映像をはじめ、音声記録、候補者届出書、供託書、選挙公報、候補者用特殊乗車券、腕章、旗、そのほか初公開の資料」(広報より)は、すべてをしっかり見るならゆうに何時間かを必要とする。

しかしその甲斐あって、パフォーマティヴなイメージとシンボリックなその選挙ポスターばかりが知られたこの活動が、いかに地道で広範囲にわたる実地の行動力に下支えされていたかがこれを機に歴然とした。考えてみれば政治なのだ。空想や実験が入り込む余地はない。すべてが現実の何がしかに直結している。その堅実さは路上の石のように確かで、退けようがない。

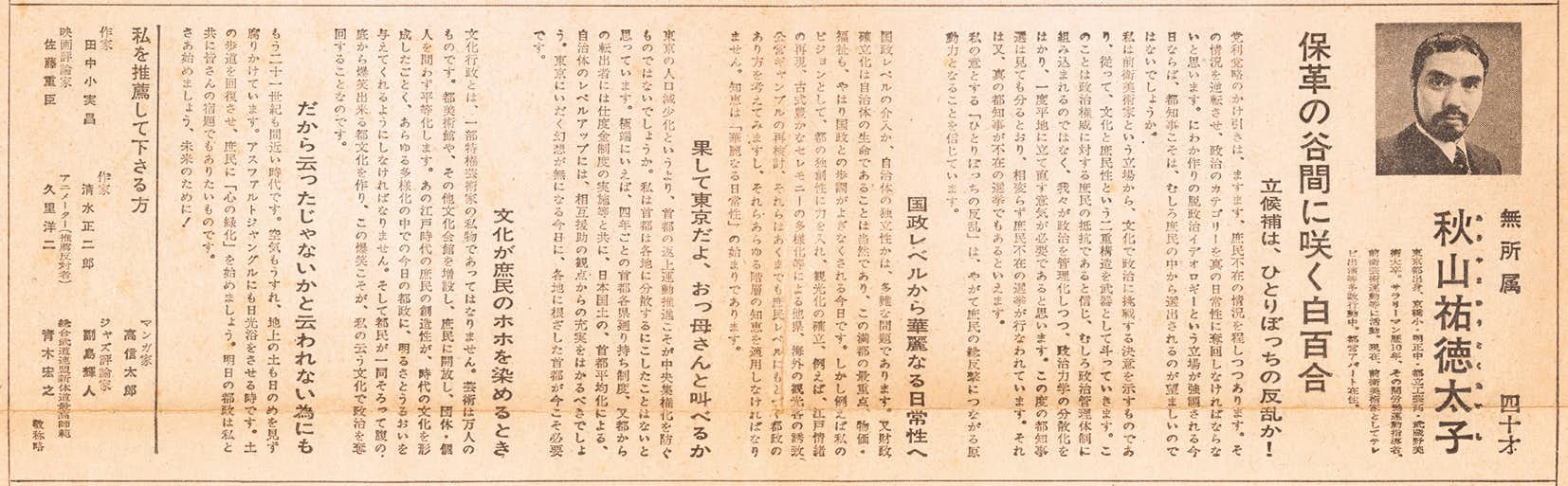

それにしてもなぜ秋山は都知事選に立候補したのだろうか。本展に併せて刊行された同名の記録集に再録された言葉が印象的だ。「俺の気にかかってるのは(略)落選必至と知りながら何度でも立候補して止(や)まないしと(ママ)たちのことなんだ。」「泡沫候補たちの、堂々といじらしく天下国家に立ち向かう、はつらつとした姿はじつに美しいと、私は常々感じ入っていた。私は、いつかはこの美しき泡沫の一員に加わってみたい、との願望を抱いていた」「今回の選挙は(略)政治による芸術行為の花を、あえかにでも一輪咲かせて見せる唯一絶対のチャンスかも知れなかった」(3頁)と自説を唱えている。そう、秋山は泡沫(バブル)と呼ばれいっときだけの華やぎを見せる無為の行為を「あえかにでも一輪」と花の純粋に例えている。秋山による選挙の標語がいわゆる公約とは程遠い詩としての「保革の谷間に咲く白百合」であったように、それはあくまで純白の単独性を持つものでなければならなかった。

けれども、純白な単独性ほど政治に遠いものはない。それを政治で試みようとするならば、おのずと泡沫とならざるをえない。言い換えれば、政治的には意味をなさない泡沫こそが秋山の目指す「美しさ」だった。逆に言えば、秋山にとって美は泡沫でなければならない。つまり、絵画や彫刻は永続性を持つぶんいつも政治的とも言える。それはいっときだけ咲いて散る一輪の花ではない。秋山にとっては、より純粋な美のかたちとしての一輪の花であるためにこそ、泡沫が必要とされたのだ。だとしたら、秋山の活動をイベントやハプニング、パフォーマンスといった時間芸術の一端として位置づけることにも十分な注意が必要だ。なぜなら、秋山は時間を芸術的行為の拡張として利用しているのではなく、花が咲く限定的な瞬間のように、進んで縮減しようとしているからだ。それは逆説的な意味で時間を空間に封じ込める絵画に近いとも言えるだろう。ただしそれは実体を持たない。むろん、実体を持たない絵画などという言い方が成り立たないのは知っている。しかも政治とは実体しかない怪物だ。だが、だからこそ、ここで見る選挙活動の総体が、決してたんなる資料ではなく、見る者の脳のなかに実を結ぶ一葉の絵画のように見えてくる。

このような観点からすると、秋山の一連の活動を1960年代の熱狂的な反芸術の流れに位置づけるのも、慎重にならなければならない。反芸術は反美学であり、従来の美への挑戦であり破壊でもあったからだ。かれらが肉体を進んで活用したのはそのためであり、その結果がハプニングやパフォーマンスといった「逸脱」を呼び寄せた。だが秋山の選挙活動はそういう点では何も破壊していないし、挑戦であるかさえ定かではない。これらの資料を見ると、秋山の活動がいかに事務的に正当な手続きを経ていて合法的であり、誠実でさえあることが浮かび上がってくる。しかしそれは当たり前のことで、ことは選挙に関わる。しかし秋山は選挙に関わるから誠実であったのではない。そこに泡沫という瞬間の美を見たからこそ政治という形式に忠実であったと言うべきだろう。ゆえに「谷間に咲く白百合」なのであって、ここを見誤ってはならない。

秋山の活動に「反(アンチ)」はない。白百合が咲くのは確かに「保革」という頂きに挟まれた陽の差さない谷間であったかもしれない。けれどもそれが選挙であるかぎり、巨大な当選筆頭候補に対して、秋山は選挙公報や政見放送ではまったくの同格なのである。同じように街頭演説の権利が与えられ、同じ尺の政見放送の枠が与えられる。ゲリラ的にストリートを奪取するのでもなく、ハプニング的に放送をジャックするのでもない。政見放送は公職選挙法に基づき、政令に定めるところにより、公益のため、立候補者の政見をそのまま放送しなければならない(第150条第一項後段及び第三項後段)。そのような法に支えられた行為は、仮にいかに反社会的、もしくは実験的に見えたとしても、公益に与する。かれら(表現者)のためではなく、私たち(国民)のために保証されているのだ。

この点において、同じ路上を舞台としていても、秋山の選挙活動と1960年代におけるハイレッド・センターやゼロ次元による活動とのあいだには、やはり大きな違いを認めなければならない。後者の符号は不穏さであったり犯罪性、匿名性(選民的)であったりしたが、秋山のそれはまったく反対に健全であり合法性だ。そして匿名的であるどころか進んで売名的(庶民的)なのだ。

こうしたことは、当時の選挙公報にもよく表れている。いまそれを振り返って読むとき、秋山の目指す政治とは、前衛美術家と名乗りながら、徹底した庶民性を目指すもので、だからこそ同志による集団性を排して、「ひとりぼっちの反乱」を打ち出した。同志がセクト(党派)につながるのに対し、日々を自活するひとりぼっちは、裏返せば政治と無縁の個々の庶民を代表するものでもあり、ゆえにやがて「庶民の総攻撃につながる」と説く。それが秋山の目指す「華麗なる日常性」であって、間違っても非日常性、脱日常性ではない。

文化行政とは、一部特権芸術家の私物であってはなりません。芸術は万人のものです。(略)そして都民が一同そろって腹の底から爆笑できる都文化を作り、この爆笑こそが、私の云う文化で政治を奪回することなのです。(東京都選挙管理委員会、東京都知事選挙選挙公報より、1975年4月13日執行)

けれども、それが泡沫の理想であることも秋山は十分に知っている。そこに、秋山の活動に忍び込む笑いにとどまらない一種の悲劇性がある。思えば「谷間に咲く白百合」から連想されるのはバルザックの長編小説『谷間の百合』(1835)だ。そこには外面的には社交的で刹那的に華麗でも、内面的にはプラトニックで孤立し没落するしかない悲劇の共存がある。同様のものを私は秋山にも感じずにはおられない。

ところで谷間の百合(Lilly of the Valley)は漢名では「すずらん(鈴蘭)」を指す。秋山は自分を白い大輪の百合に例えたが、もしかするとそれは俯(うつむ)いて小さく咲くすずらんではなかったか。すずらんは別名を君影草(きみかげそう)といい、華麗というよりも可憐という形容が似つかわしいが、毒を隠し持つ。その花言葉は「幸福の到来」である。

(『美術手帖』2021年12月号「REVIEWS」より)