さびしみつつ新しむ──松井茂評「奥能登国際芸術祭2020+」の場所と芸術とそれをめぐる人々

能登半島の先端に位置する石川県珠洲市を舞台に、2020年秋に予定されていたものの、新型コロナウイルスの影響により2021年秋に延期して開催されることになった「奥能登国際芸術祭2020+」。16の国と地域から53組のアーティストが集まったこの芸術祭で得た知見を、詩人で情報科学芸術大学院大学(IAMAS)准教授の松井茂がレポートする。

最涯(さいはて)の芸術祭

奥能登国際芸術祭2020+が開催された石川県珠洲市の人口は、現在1万4000人。本州いち人口が少ない市であり、むろん過疎だ。芸術祭を通じてこうした状況を意識する理由は、廃駅のほかにも展示場所として元保育所や元小中学校が利用されていることに現れている。保育所の展示は、2017年の前回から継続されている塩田千春、ひびのこづえに加え、カールステン・ニコライ、山本基、チェン・シーで5ヶ所(現在、珠洲市には7ヶ所の保育所がある)。

そして日本全国で人口減少に伴う高齢化、都市空間の縮減は喫緊の課題となっている(*1)。縮減する生活環境への意識は、珠洲に来た自分自身の日常生活、その将来像の類推をうながす。過剰に観光を打ち出さず(打ち出「せず」なのかもしれないが)、芸術祭のコピーでもある「最涯(さいはて)」は、場所としてだけでなく、芸術をとりまく現代社会の限界化を指してもいるだろう(*2)。

鑑賞者が廃線を開通させる

私は10月15〜17日に珠洲市に滞在し、「すずアートバス」(ガイド付きツアーバス)4系統のうち3つ(A、C、Dコース)に乗車した。ほかにも歩ける範囲で展示を見た。最終的に作品鑑賞パスポート掲載のスタンプポイント46ヶ所のうち、34ヶ所を訪ねている。正直なところ、全部見るなんて無理なんだからと考えていたのだが、芸術祭のコンテクストが見え(た気がする)につれ──それこそキュレーションの狙い通りなのかもしれないが──全部見たいと思いはじめていた。

例えば、すでに市民でさえ忘れはじめている、この地を走っていた鉄道の記憶との接続だ。1959年に国鉄が開通させた能登線は、2005年にのと鉄道によって廃線となっている。2度の芸術祭によって、珠洲市内に残る7つの廃駅は、作品の展示会場となった。南黒丸駅=サイモン・スターリング、鵜飼駅=ディラン・カク、上戸駅=ラクス・メディア・コレクティブ(2017)、飯田駅=河口龍夫(2017)、珠洲駅=村上慧、正院駅=大岩オスカール、蛸島駅=トビアス・レーベルガー(2017)という具合だ。2017年に3駅、2021年に4駅。

パスポートやガイドブックを片手に作品をめぐると、鑑賞者は廃線を順路に、鉄道を再び開通させていくことになる。気がつけば、耕作地が多い風景の中、道路とは異なる鉄道の痕跡を私たちは見出すだろう。個別の作品への印象もさることながら、観光では強調されないタイプの風景の制作が、作品の鑑賞を通じて誘発される(*3)。

トリックスと「インスタ映え」

キムスージャが、鰐崎海岸に設置した3枚の鏡のインスタレーション《息づかい》と、小屋の窓に設置した《息づかい─旗》は、誰の視覚をも楽しませてくれるだろう。おそらく作品を考える前に、鑑賞者は鏡の前で絶海を背景に自撮りし、能登半島の外海、厳しい日本海とその先の半島、大陸との関係を相対化する。いや、自撮りをInstagramにアップロードしながら、ハッシュタグを探りながら、この意識をするだろう。作品の冷徹な批評性は、観客の眼差しを問うているのだ。

スボード・グプタは、海岸で収集した漂流物を、巨大なゴミ箱からぶちまけたインスタレーション《私のこと考えて》を笹波海岸に設置した。鑑賞者は、巨大な作品と自身や友人を入れた錯視的な写真を撮ろうと、四苦八苦している。日本列島からだけでなく、東シナ海を経て海外から海流に乗って「トリックス」を交えた画像から、事後的に何事かと見直すはずだ。

芸術祭を見ながら、私は1960年代のアートシーンを想起していた。その時期は視覚の時代だった。日本では「トリックス・アンド・ヴィジョン」展(東京画廊と村松画廊、1968)があり、錯視をはじめとする知覚現象をあつかった作品の傾向は、後の「もの派」に展開した。アメリカでは「レスポンシブ・アイ」展(MoMA、1965)、「プライマリー・ストラクチャーズ:アメリカとイギリスの若手彫刻家たち」展(ジューイッシュ・ミュージアム、1966)など。

この傾向は、鑑賞者が錯覚を「見る」という認知体験を通じて、作品概念の認識を形成するという体験を志向していた。「鑑賞者が作品を完成させる」と言ったデュシャンが再評価された時期でもある。普遍的な知覚現象への関心は、芸術のみならず社会一般の関心とも結びついていた(*4)。

2021年において、鑑賞者による「インスタ映え」が知覚現象をあつかう作品と結びつき、メディアのなかの風景を制作するとき、芸術体験は社会一般の関心に再帰しているのではないだろうか。芸術祭を散策しながら、私には1960年代にトリックスが批評性として注目されたことが召喚され、現在に隔世遺伝しているように感じられた。

廃駅に設置されたラクス・メディア・コレクティブ、トビアス・レーベルガーの作品もこうした系譜にある。金氏徹平の巨大なイメージ、中谷ミチコのさまざまな業種の人々の手の甲をモチーフにした彫刻、四方謙一のモビールにもトリックスがある。そして60年代にデビューした河口龍夫が廃駅に設置した《小さい忘れもの美術館》に、この性格が現れていることは言うまでもない。

作品が鑑賞者に要求する視覚的なコミュニケーション(見ること、見られること)が場所を活性化し──従来の美術館での鑑賞行為を脱臼させながら──、スマートフォンによる記録とアップロードを促す。珠洲市の時空、作家と鑑賞者の記憶を問い返すきっかけが、オンラインプラットフォームに積み上がっていく。1960年代が醸成してきた視覚主義のアートワールドをベースに、2021年に新たな鑑賞者の連帯が拡がっているような気がした。

塩田の作業風景

「インスタ映え」というと、2019年に森美術館の展覧会で話題になった塩田千春を思い出す。遠近感を喪失させる塩田のインスタレーションにもトリックスを見出すことはできるだろう。

元清水保育所に設置された塩田の《時を運ぶ船》へとツアーバスが向かうあいだ、その代名詞的な赤い糸を用いたスペクタクルが芸術祭の目玉だという一面的な先入観は、私に白けた気分を醸成していた。なかば目を閉じて聞いていたガイドの説明に、不意に仰け反った。それは「世界農業遺産」に認定された、1300年におよぶ珠洲市の揚げ浜式製塩法の話だ。いま「塩田(エンデン)」を右手に通過しつつ、塩田(シオタ)作品に向かっているの? えっ!? 駄洒落……。

到着した元保育所のインスタレーションは、想像していたよりはこじんまりと稠密な作品で、エンデンの作業に用いられた砂取舟がひときわ必然性と存在感を放って見えていた。他方では「インスタ映え」が意識された撮影スポットでもあったが、私は駄洒落にすっかり飲み込まれたままだった。隣の部屋には、達筆で「塩田の作業風景」と書かれた立派な木の表札が掲げられ、シオタのインスタレーション作業風景の映像が展示されていた。狐につままれた気持ちでいた私に、ガイドが後ろから話しかける。

「これ、私がシオタさんに頼まれて書いたもので、エンデンの作業風景って思いますよね。でもシオタさんが自分の作品も同じ『作業』だからと言ってねー(笑)」。

作家自らが、シオタが作品をつくる作業と、エンデンで塩をつくる作業を同語反復し、その共通性を表札で強調していたのだ。会場にいた高齢のサポーター達は、とりとめなく、2017年にシオタがここで制作したときのことを口々に話していた。誰も駄洒落とは言わずに、シオタとエンデンの縁を言祝いでいるように思われた。スペクタクルで「インスタ映え」することは措いて、シオタの作品が前提にしている制作プロセスやコミュニケーション、さらには地域の民族誌までもを意識させる作品本来のすごみを感じさせられた(*5)。

それにしてもガイドさん、表札を書いた話、私だけにでなく、ツアーバスの中でみんなにしてあげてください!(と、心の中で叫んだ)。

無根拠からはじまる

シオタとエンデンにとどまらず、芸術祭には駄洒落が散見される。カールステン・ニコライはインタビューの中で、自身の別名がアルヴァ・ノトであり、「能登」という音との関連を以前から感じていたという。ならば写真家の石川直樹は、石川県の「イシカワ」由来なのか? 木の浦海岸近くには、リュミエール兄弟が開発した動画鑑賞装置キノーラを用いた、蓮沼昌宏の《きのうら、きのうら》が展示されていた。また浅葉克己《石の卓球台第3号》(石野卓球? 地名とも関係ないが……)。

前述したトリックスは、あえて言えば目の駄洒落だ。図と地があり、認知的際立ちを蝶番(ちょうつがい)に入れ替わる。あるいは体験になんらかの自己言及性がある。そこで鑑賞に批評が生じる。トリックスにも駄洒落も、何事かを意識するきっかけがある(デュシャンの《Anémic Cinéma》のように……)。

はっきり言って、珠洲市と芸術はなんの関係もない。根拠がないことを、トリックスや駄洒落を始源としてはじめたことに、私は爽快さを感じた。最初から地名のある土地が存在しないように、どんな大自然や絶景があっても、そこにオリジンはなく、人間が「場所の美的価値を制作する行為」からしか始まらない。そう考えると、居住者、キュレーター、作家、鑑賞者が同じ地点から始めている芸術祭に、私はなんとも言えない爽快感を抱いたのだった。

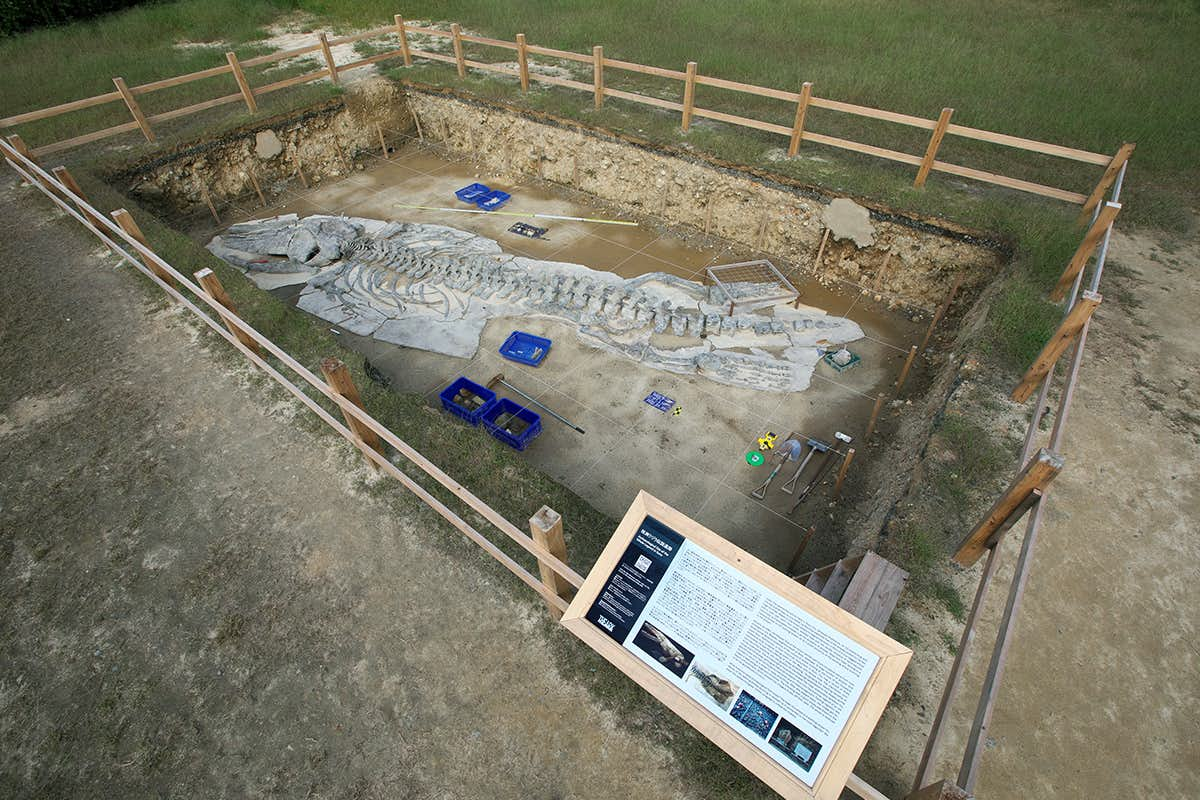

トゥ・ウェイチェンの《クジラ伝説遺跡》は、たしかにこの地域に何度か鯨が漂着した逸話を参照している作品なのだが、ガイドが「フェイクニュースみたいな作品です!」と嬉しそうに話していたことを思い出す。作品を見る前に、私は声を出して笑った。

作品はリサーチに基づく捏造の伝説で、地元のガイドにとって存在することに根拠がなく、訪問している私にとっても縁もゆかりもないわけで、それを「フェイクニュース」と紹介したことに、ニヒル(虚無的)なユーモアを感じてしまったのだ。そしてアートがもたらしたユーモアが、最涯(さいはて)で人が生きる根拠にもなり得るように感じた。

民族誌としての新たな相

スズ・シアター・ミュージアム「光の方舟」。珠洲市の民俗博物館は、緻密なモノたちの配列と濃密なパフォーマンスを目的とした会場構成で、マーク・ダイオンを彷彿とさせる展示でもある。三宅砂織の映像インスタレーション、久野彩子の鋳金は闇の空間に映え印象深い。まったく性格の異なる作家たちの作品を活かした、息づかいのあるシアターを設計した建築家、山岸綾の手腕に感嘆した。

南条嘉毅による《余光の海》は、珠洲市の日常の表象を抽象化し、音と映像でその起源から現在までを描く。展示され、パフォーマンスを構成する民具は、地域の蔵から収集された品々だが、骨董が含まれるいっぽうで、20世紀後半のメディア技術も対象としている観点がおもしろかった。例えば、1960年代のブラウン管テレビモニターである。「農協テレビ」とも呼ばれ、通称の通り、農協が販売していたという。ミュージアムの一部が、サテライト(さいはてのキャバレー)にも展示されていたが、民具とともにやはりブラウン管モニターが設置され、「光の方舟」の様子が流れていた。オンラインの配信が日常化したいま、テレビジョンの意味、つまりテレコミュニケーション(遠距離電気通信)の公共性もまた、民族誌の射程に入ってきたのだろう。

さわひらき《幻想考》は、ツアーバスの滞在時間の都合で、ほぼ見ることができなかったのだが、モビールや舟によって構成されたインスタレーションの佇まい、部屋ごとに展開するパフォーマンス的な上映と、珠洲市の生活や習慣を再構成したサウンドスケープは、この作家の新たな側面を知るマスターピースに思われた。

2019年に開館した珠洲市民図書館に展示された、磯部行久《偏西風/対馬海流・リマン海流》は、ワークショップを通じて、気流と海流に基づく地勢図を作る試み。60年代から活躍する作家の、意外な取り組みとスケールとその成果に驚かされた。

現在は空っぽになっている元図書館=珠洲市立中央図書館での今尾拓真《work with #8》は、がらんどうになった建築の内蔵(オルガン)=空調で、リコーダーやハーモニカを奏でる作品。その音楽(声?)は、「まだ仕事できるんだけど」というぼやきにも聴こえる。建築がかつて持った日常を想起させられた。

さびしみつつ新しむ

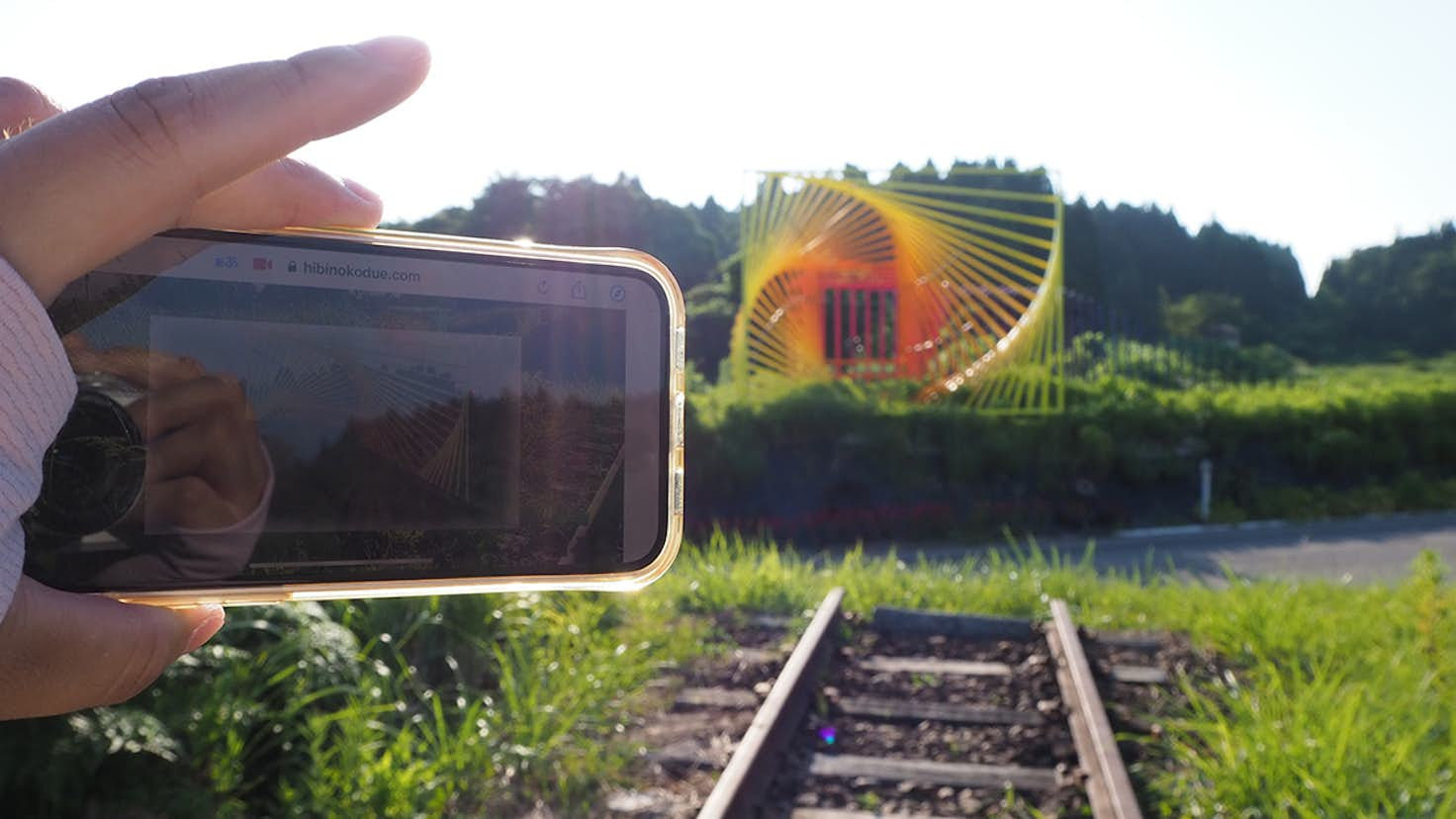

もっとも印象に残った作品として、ひびのこづえとダンサーの藤村港平による《珠洲とつながる》があった。市内13地点に設置されたQRコードを読み取り、スマートフォンのカメラをオンにして、その場所で行われたパフォーマンスの記録映像を見る作品だ。かつてあったことを、いま、ここ、私の掌で見守る行為は、かけがえがない。画面キャプチャをしても記録したことにならない。

美学者、篠原資明の言葉「さびしみつつ新しむ」を想起する(*6)。

鑑賞者にとって、サイトスペシフィックな体験は、作家とのかけがえのない連帯感をもたらし、「場所の美的価値を制作する行為」につながっていた。私は、ひびのと藤村が選んだ場所すべてを訪ねることはできなかったが、この作品は市内の店舗や名所旧跡などで収録され、そこに設置されていた。2020年の映像記録を蝶番に、コロナ禍を経た後も、その場所でのライブネスは、時差を拡げながら《珠洲とつながる》体験として、より深い感覚を再起動し続けることだろう。

縮減へのスローネス

絶えずスマートフォンを操作した通信状態。私の場合、それは美術館やギャラリーよりも、日常性へと意識を向ける要因になった気がする(*7)。最涯(さいはて)の体験は、祭でありながら、縮減する日常も捨てたもんじゃないよ、という価値観を芸術の存在で主張していた。

珠洲市は、関西電力の原発建設の誘致と反対に30年ものあいだ翻弄され、分断した歴史を持つ。2003年に正式に計画が凍結され、ある意味では反対運動を通じて、自ら市の縮減を選んだとさえいえるだろう。その市民が、奥能登国際芸術祭でユーモアを日常に浸透させつつ、縮減へのスローネスを意識しているのだとすれば、私はその連帯にまた参加したいと思った。いまだに続く、右肩上がりのモダニスムに辟易した、私の感情の押しつけかもしれないが、縮減する未来をポジティヴに考えられる場所を見つけられたことは大切な出来事だ。皮肉抜きで、私は第3回の奥能登国際芸術祭を楽しみに待ちたい。

*1──饗庭伸『都市をたたむ──人口減少時代をデザインする都市計画 』花伝社、2015年。

*2──珠洲市では、持続可能な社会を考える政策提言が大きく注目されている。2040年に市の人口が6600人まで減少するという予測から、消滅可能性都市と認定されていて、これを9500人で留めることが目標とされているという。芸術祭には、人口の数倍の来場者はあるが、政策として「外来型開発」から「内発的発展」へとシフトしようとする行政は、この成果をどのように評価すべきか議論もあるそうだ(吉田隆之『芸術祭と地域づくり[改訂版]──“祭り"の受容から自発・協働による固有資源化へ』水曜社、2020年)。主催する行政の観点に立てば、芸術祭の評価は地元への貢献度によって測られるのは当然だ。しかしこのレビューでは、いち鑑賞者の立場から、珠洲市という広域における展覧会の芸術体験について述べている。

*3──青田麻未「「地域アート」の芸術的価値──環境美学の視点から」(『美学』第258号、2021年)が指摘する「場所の能動的な鑑賞は、同時に場所の美的価値の新たな見方を制作する行為」という環境美学の視点がおもしろい。「アーティストは制作者であるまえに鑑賞者として場所の美的価値を見出す」という指摘に興味を覚えた。

*4──松井茂「知覚のボディ・ビルディング──その日常性への上昇」(『虚像培養芸術論──アートとテレビジョンの想像力』(フィルムアート社、2021年)。

*5──大森俊克「塩田千春との往復書簡」(『コンテンポラリー・ファインアート──同時代としての美』美術出版社、2014年)はぜひ読んでもらいたい。

*6──篠原資明『空海と日本思想』 岩波新書、2012年。

*7──甲斐義明「レフ・マノヴィッチとインスタグラム美学」(『インスタグラムと現代視覚文化論──レフ・マノヴィッチのカルチュラル・アナリティクスをめぐって』 ビー・エヌ・エヌ新社、2018年)が言及する「日常空間へのまなざし」に示唆を得た感覚だ。