地域レビュー(東海):河村清加評「Make It Visible 完・未完」「これからの風景 世界と出会いなおす6のテーマ」「岐阜駅前繊維問屋街博物館 駅でめぐる、1945 から 2025。」

ウェブ版「美術手帖」での地域レビューのコーナー。河村清加(浜松市鴨江アートセンター)が、東海地方で開催された展覧会のなかから3つの展覧会を取り上げる。移り変わる物事に訪れる終わり、そしてはじまり。そのような揺れ動きに対して、ミュージアムはどのような存在となりうるのだろうか。

移り変わる物事の結末、そして再起

「Make It Visible 完・未完」(HANSOTO)

制作者に必然の命題と言える「作品の完成と未完成」に取り組む本展。ドローイングアーティスト・おさださとしが企画し、ペインター・小左誠一郎が構えるスペース「HANSOTO」にて開催された。参加作家は、おさだ、小左に加え、平面・立体作品を手掛ける末永史尚の3人。

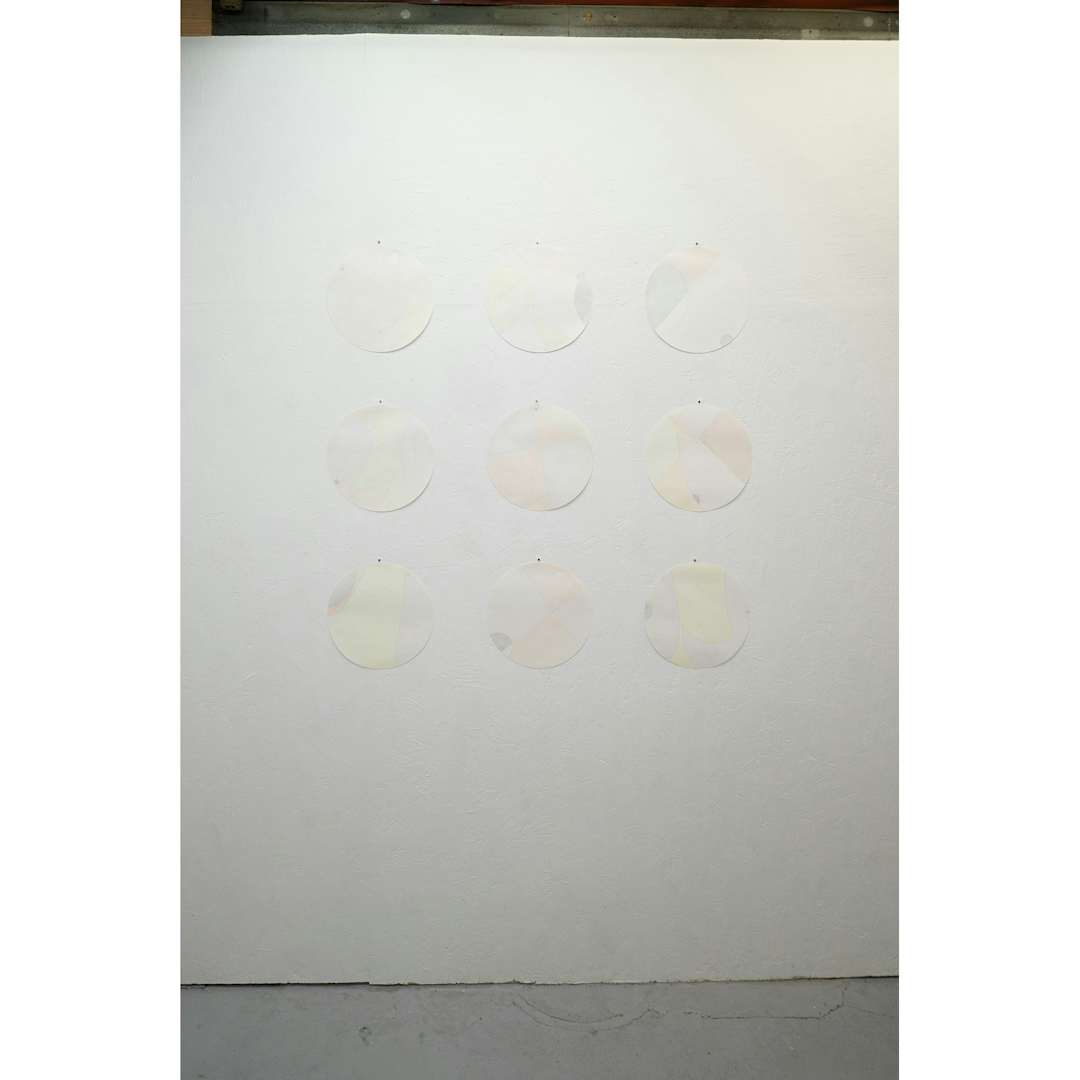

おさだは、足りなさ、はかなさ、曖昧さなどの繊細な機微を主題としてドローイングを制作する。《Make It Visible KAN MIKAN / MANDALA VARIATIONS》は、金剛界曼荼羅を引用した構図で、壁面一体を支持体として展開。それぞれの紙片は、余白のなかで淡い色彩と鉛筆の線を響かせあい、隔たりながらもつながるような様を表している。

下部が意図的に破かれたドローイングの数々に目を向けると、曲線が交わる画面に、顔や人のようなシルエットが見出される。ほかの線を追うと、とらえたはずの輪郭は色面のなかにふっと溶け込んでしまう。行きつ戻りつしながら移ろう物事のあわいが、丁寧に映し出されている。

左下部を欠いたかたちで展示される《骸骨》と題された絵画3点。それらは、小左が展覧会に寄せたテキスト「完全なもの」によれば、「小左が幼い頃に目撃した骸骨の光景」に由来するという。作家は、サインを入れた向きとは天地上下を変えて展示した(*1)と語り、絵画にいったんの終止符が打たれても未だなお、イメージへの模索が続けられている。

これらの3点の絵画は、共通した構図で矩形にマスキングされ塗り重ねられる。画面に着目すると、下層にある色面と筆触、所々ひび割れした絵肌、わずかにはみ出した塗りが見て取れる。作家の意図と、微かな不意。一瞬のせめぎ合いが展開される絵画の対面には、支持体も描画方法も異なる3点が並ぶ。右側にある《The Perfect Something (Skull)》こそが、作家の頭のなかから切り取られ、画布に定着させた「完全なもの」だ。

壁の下方すれすれに展示された7つの三角形のキャンバスからなる《タングラム・ペインティング》と、色とりどりの三角・四角のブロックが枠に収められた《再配置できる絵画 #7》。末永は、未完成の状態を前提とする作品から完成とは何かを問う。「動く」絵画への探求から制作された両作は、自由に組み替え可能な「あそび」を持ちつつ、その最中に訪れる完成(らしき姿)でそのかたちを一時的に留める。

末永が近年取り組むドット絵のシリーズは、一定の単位で「塗る」作業が進む、まさしく「アナログ」な絵画だ。末永のふたつの制作アプローチを通じて、ひとつの行為の完結/連続が対比される。

それぞれの作品とテキストを通じて表明された「完・未完」への態度は、三者三様に異なる。しかしながら、「完」の後も続くという予感、続けるという意志が共通しているのではないか。3人の表明を手がかりに、未だ当分答えが出ることのないであろう問いに向き合った。

*1──「『Make It Visible 完・未完について』 no.1」http://fuminaosuenaga.com/2025/04/11/kanmikan1/(最終アクセス:2025年8月26日)

「これからの風景 世界と出会いなおす6のテーマ」(静岡県立美術館)

静岡県立美術館では、「17世紀以降の東西の山水・風景画」を収集方針のひとつに掲げ、収集を行ってきた。同館学芸員・貴家映子が企画した本展では、コレクションを通じて風景画の美術史を紹介しつつ、現代社会を取り巻く現象や課題に引きつけて「風景」をとらえ直すことが試みられている。

谷川俊太郎による詩をタイトルに冠する同展。「記憶」の章では、谷川の詩「思い出の風景」とともに同館所蔵の風景画が並ぶ。見るものに情景の想起を誘い、いま目の前にある風景への関心を促す。続く展示室には、17世紀における日本と西洋の風景画の系譜が紹介される。日本では、中国の「瀟湘八景(しょうしょうはっけい)」に影響を受け、風景を切り取る定型が近世に成立。各地の景勝は形式を通じてより豊かにとらえられた。同時代の西洋では、「風景画」が確立している。イタリア、オランダのふたつの潮流とともに、主題となる風景とその表現の変遷が示される。

自然に身を置く人々をとらえた、時代や地域、ジャンルの異なる作品の数々。それらを通じて、個々人が直面する状況や大切にする物事は異なれども、風景は等しくそれぞれの前に、そして心のなかに広がることが投げかけられる。

風景は「みる」ことのほかに、どのようにとらえられるだろうか? 続く「鑑賞」の章では、《笛を吹く人物のいる牧歌的風景》を、「きく」「さわる」ことが試みられる。会場内には、静岡県舞台芸術センター(SPAC)との協力で制作された音と音声ガイドが流れる。さらに、テキスタイルデザイナー・庄司はるかの協力のもと、布のインスタレーションも展示。クロード・ロランの描く光や奥行きが、布の手触りによって体感できる。ほかにも触図や額の一部の模型などが並ぶ。アクセシビリティの課題に向き合うこと、そして、より豊かに風景をとらえ、味わう実感が得られるだろう。

第3章「観光」では、風景画やその複製が、多くの人々に風景を広め伝えた影響に焦点を当てる。「富士山の絵画」を収集方針に掲げる同館のコレクションを通じて、唯一無二の山の多彩な姿を見比べる。各地での景勝地の発信と保存において、風景を伝える術は大きな役割を担った。そのいっぽう、有名な風景から距離をとり、独自の主題や表現を求めた画家らも数多く存在する。文字通り、風景を「開拓」したまなざし、自然と向き合う姿勢が作品を通じて紹介される。

続く第4章では、名所や絶景ではない「場所」をとらえる作家の視点が提示される。誰かに見せる/見られるための風景ではなく、いま、目の前に広がる風景を見つめる視点だ。時代とともに移り変わる街並み、ありふれた場所の様相が留められる。

第5章「環境」では、大地を俯瞰してとらえる視点が示される。石川直樹、松江泰治が写した、地球の表皮の一部を切り取るような構図の写真が並ぶ。大地の活動によってかたちづくられた地球の姿を通して、巨視的な視点での風景のとらえ直しが促されることだろう。

そして、終章となる「対話」では、水平線・地平線のある風景が並び、谷川の詩「これからの風景」で締め括られる。会場内には、風景画を通じて見るものが心のうちに抱いた感情を共有する場が設けられていた。

誰かのとらえた、いつかの、どこかの風景は際限なく存在する。同館のコレクションで辿った「これまでの風景」の数々は、そのごく一部に留まるのかもしれない。しかし同展には、いまを生きる私たちに「これからの風景」への想像を促し、多様な視点でとらえること、視点の違いを受け止め対等に話すことの手がかりが散りばめられている。

「岐阜駅前繊維問屋街博物館 駅でめぐる、1945 から 2025。」(岐阜駅直結ハートフルスクエアG[岐阜市生涯学習センター+岐阜市立図書館分館])

視覚芸術とは異なる切り口で、移り変わる風景、人々の営みの姿を伝える展覧会を紹介したい。同展を企画した、繊維問屋街研究体(以下、研究体)は、都市史・建築史を専門とする荒木菜見子、石榑督和、和田蕗と、都市計画学を専門とする清山陽平の4名の研究者からなる。2022年春に岐阜駅前の再開発計画が発表されたことを契機に、共同研究を開始した。

終戦直後、焼け野原だった国鉄岐阜駅前。そこに、北満州からの引き揚げ者らによるバラックが立ち並び、古着や軍服が販売された。やがて、布を近隣市から仕入れ、新しい服をつくって売る既製服産業(アパレル産業)の形態に変化。産業は高度経済成長の波に乗り、日本で1、2を争うほどにまで発展した。同時に、産業の担い手らが集った岐阜駅前には、繊維問屋街が形成された(*2)。

研究体は繊維問屋街をフィールドに、そこで働き暮らしてきた人々から話を聞き、図面と3Dデータによっていまある建物の記録を行ってきた。さらに調査と並行して、積極的にその成果の発信にも取り組む。まち歩きツアーやトークイベントを通じて、いびつに入り組んだ路地や、仕事場と住居が一体になった住まいでの暮らしぶりが、同地の住民をはじめ多くの人々に共有される。

2024年12月には、「岐阜駅前繊維問屋街博物館」と題した研究成果の展示を開催。会場となったビルのフロアは、複数の販売者が区切られたスペースごとで衣類を売買する、かつての「共販所」だ。展示は全4章からなり、豊富なデータを通じて産業の発展に伴い整備された街区の形成過程を示し、ミシン、衣類といった一次資料とともに繊維産業の仕事に就く人々の姿が伝えられた。

3回目の展示となる今回は、岐阜駅構内の施設にて開催された。戦後から現在に至るまでの変遷をたどり、構内を「めぐる」順路で展開。戦後を起点とし、年代ごとの問屋街を伝えるパネルの途中に、関連展示として構内の常設展示が組み込まれる。戦後直後の様子を写した写真展示や、「平和資料室」での軍服や日用品、空襲時の瓦礫など、戦時下を伝える一次資料を目の当たりにする。そして、全国で唯一の公立による専門図書館「ファッションライブラリー」を会場に、繊維産業の広がりが紹介される。構内にもとからある要素を活かした構成は、それぞれの内容を互いに補完し、また、その存在感を高め合うものとなっていた。

今年度より着工予定の再開発において、繊維問屋街の一部は解体されることとなる。研究体は、人々の営みの姿、またそれらが集まり、かたちづくられた都市空間を具に見つめ、記録する。そして、その文化と歴史を多くの人に伝える術として「博物館」をひらく。駅を出て問屋街に足をのばし、人々がつくり出した街の輪郭を眺める。少し先の街の姿はどうだろうかと思いをめぐらせた。

*2──「一般社団法人岐阜ファッション産業連合会 岐阜アパレルの歴史」https://gifufashion.com/history/(最終アクセス:2025年8月26日)