「これからの風景 世界と出会いなおす6のテーマ」(静岡県立美術館)会場レポート。伝統的「風景」から現在、そして未来の絵画を思考する

静岡県立美術館で、風景画や風景表現に焦点をあてた展覧会「これからの風景 世界と出会いなおす6のテーマ」が開催中会期は9月23日まで。会場の様子をレポートする。

文・撮影=安原真広(ウェブ版「美術手帖」副編集長)

静岡市の静岡県立美術館で、風景画や風景表現に焦点をあてた展覧会「これからの風景 世界と出会いなおす6のテーマ」が開催されている。会期は9月23日まで。担当は同館学芸員の貴家映子。会場の様子をレポートする。なお、会期中には展示替えが実施される。

同館は風景画や風景表現のコレクションを収集の柱としてきた。風景画は、近代の理性的人間像を前提とし、視覚を通して認識された世界を反映するという伝統的な価値観を共有した絵画ジャンルといえる。こうした風景画が、様々な他者との共生が課題となっている現代、そして未来において、いかなる役割を果たすことができるのか。本展は同館のコレクションによってそれを問うものとなっている。

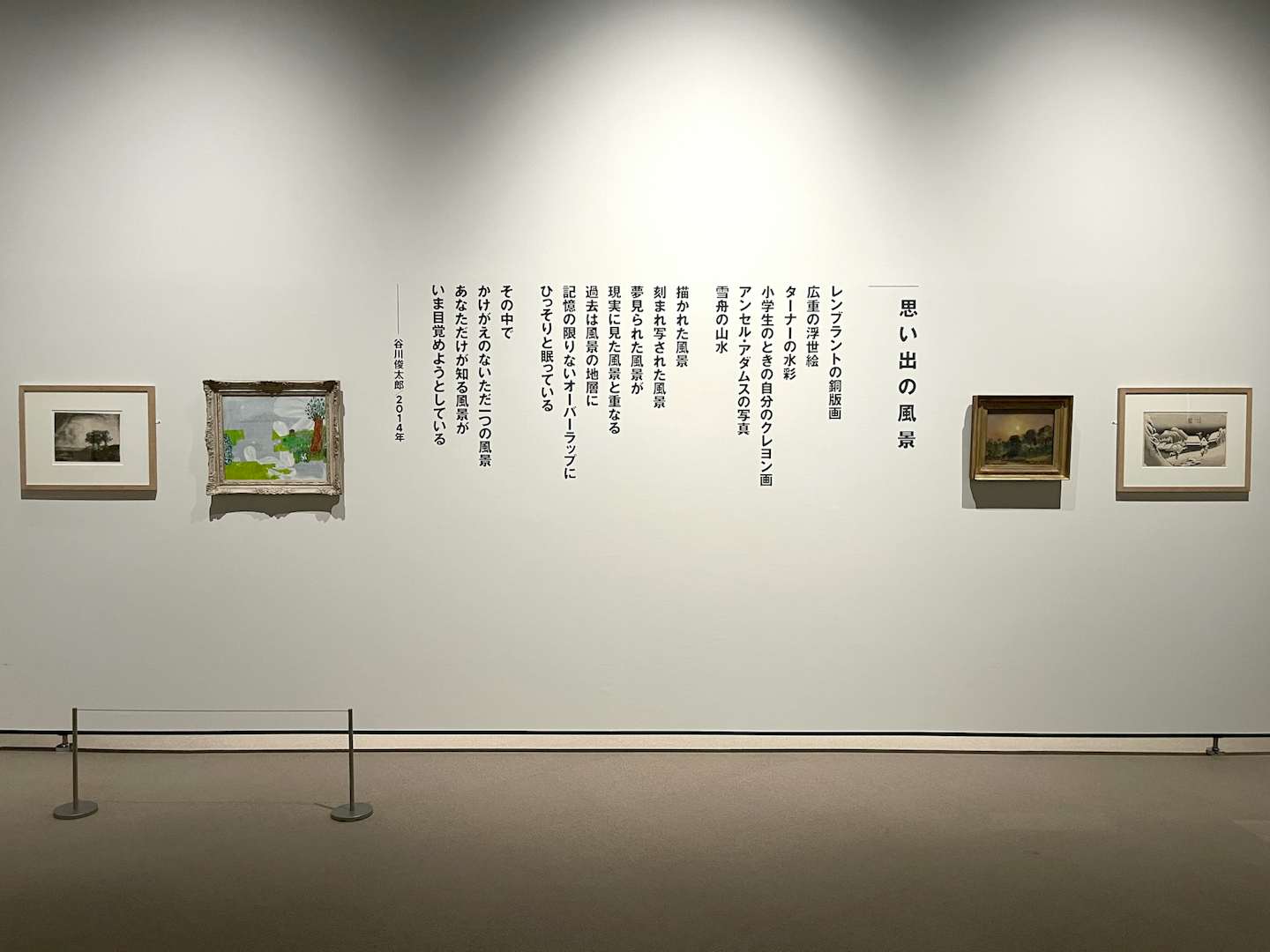

展覧会は6章構成。第1章「記憶―心にふりつもる風景」は、谷川俊太郎の詩「思い出の風景」の展示から始まる。歌川広重、ウィリアム・ターナー、アンセル・アダムス、雪舟といった、風景を題材にした作品を残した芸術家たちの名前を出しながら、風景の普遍性と個人性を同時に提示するこの谷川の詩は、風景画という長い歴史を持つジャンルを再考しようという、本展の所信表明として機能している。なお、この詩の左右には関連するコレクションの作品も並べられており、本館だからこそできる体感にひもづいた展示が行われている。

この第1章ではまず、日本の伝統的な絵画における富士山や武蔵野といった古来の歌枕の名所、中国の瀟湘八景といった伝統的な画題を扱った狩野派をはじめとする江戸絵画を紹介。八景という記号が牽引する、名勝のイメージを見ることができる。

さらに、江戸絵画と時を同じくする350年ほど前の西洋絵画も紹介。オランダのヤーコブ・ファン・ライスダールやヤン・ファン・ホイエン、イタリアのガスパール・デュケらの描いた田舎や港の風景は、同時代の日本の画と比べると、現実をありのままに写したような印象を受けるが、空に浮かぶ雲やせり出す樹木、陰影などの演出により、劇的かつ叙情的に風景を描こうとしていることがわかる。

18世紀になるとクロード = ジョゼフ・ヴェルネやフランソワ・ブーシェらの作品に見られるように、嵐のなかの波濤や急峻な崖、稲光のような自然の激しい風景に対する畏怖や畏敬の念が生まれてくる。さらに19世紀から20世紀にかけては、風景と感情を重ね合わせたような絵画も描かれるようになっていく。本章ではこうした風景を題材とした絵画の歴史を、収蔵品からたどることができる。

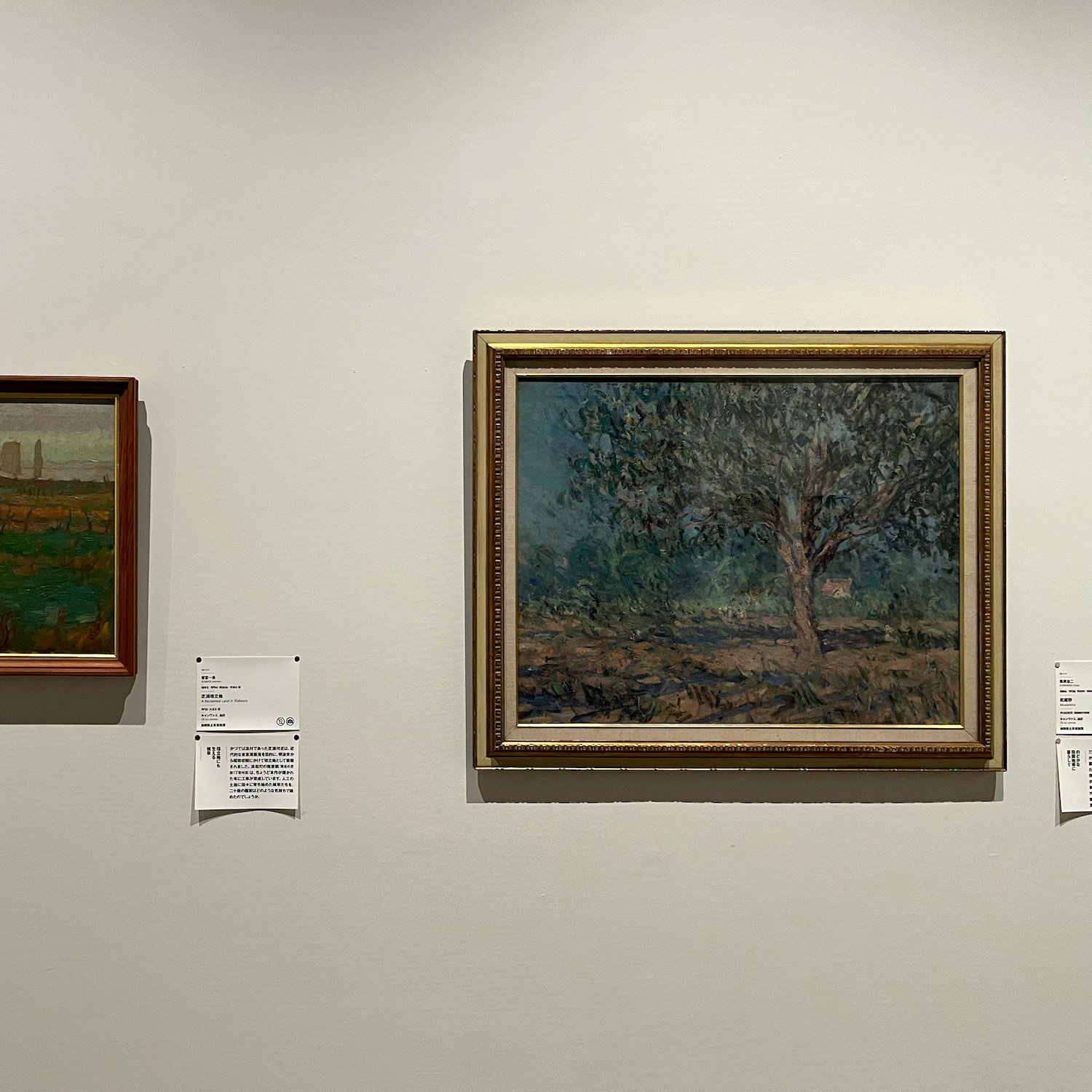

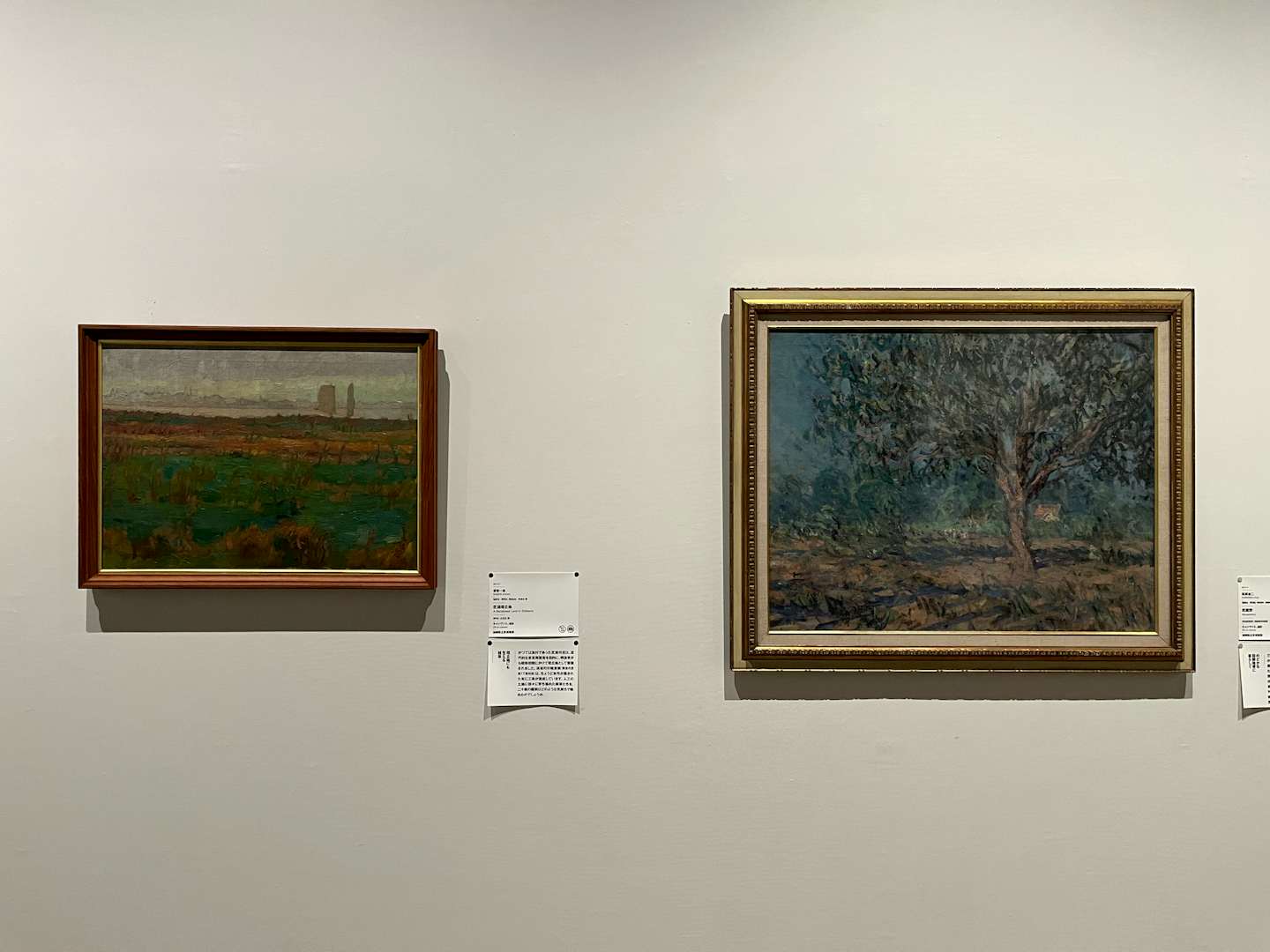

さらに本章では「誰しもが自由になれるとき」という副題とともに、時代や地域、ジャンルを問わず、風景に身を置いた人物たちに注目しながら作品を紹介。ジャン= バティスト= カミーユ・コローやジャン=フランソワ・ミレーから、脇田和、川内倫子といった現代作家までを展示することで、人物と風景の関係を探る。加えて明治時代以降に日本で描かれた、児島虎次郎、浅井忠、福田平八郎らによる断片的な風景を、「世界の片隅へ、世界の片隅から」の副題とともに紹介している。

第2章「鑑賞―さわる風景、きく風景」は、誰もが風景画を体感できる環境をつくり出すことを試みた、意欲的な章となっている。本章ではクロード・ロラン《笛を吹く人物のいる牧歌的風景》(1630年代後半)を対象に、視覚以外で作品をとらえるための試みが行われている。

テキスタイルを使用したインスタレーションは、ロランの作品に描かれた光と奥行きを触覚で触りながら体感できるように考えられたものだ。さらに3Dプリンタによって写し取られた作品の額の一部や、額の実寸と同じ大きさの木製のフレームも展示されており、自由に触ることができるほか、奥には本作の触図と実作品を展示、さらに音声ガイドも用意されている。

この試みは触覚によって、目の不自由な来場者がロランの作品をとらえるための助けになるという点でも意義深いが、同時にあらゆる鑑賞者にとって、絵画を多層的なレイヤーに分解して受け取り、新たな発見を得ることができる機会にもなっている。

第3章「観光―見出された風景」は、広く知られる観光地の普及に、風景画やその複製が大きな役割を果たしてきたことに着目している。

富士山を擁する静岡県の美術館らしく、同館には富士山を画題とした風景画も数多く収蔵されている。江戸時代に東海道中の名所を描いて人々の旅への思いを盛り上げ、そしていまも世界に日本のイメージを輸出している歌川広重《東海道五拾三次》をはじめ、黒川翠山、和田英作、ジュリアン・オピーらの富士山表象を見比べたい。

また、吉田博が描いた上高地、児島善三郎が描いた箱根、須田国太郎の描いた丹後半島の棚田など、明治後半から昭和にかけて国内の観光地が様々な画家の手によって、人々のイメージの形成をしていった過程が見て取れる。

第4章「場所―名前のない風景」は、前章とは異なり、名所ではない普遍的な風景を描いた作品を取り上げる。

西洋絵画において普遍的な風景を描いた流派としては、歴史と物語と接続した場所を離れ、パリ近郊の森に美を見出したバルビゾン派がまず挙げられるだろう。展示されているピエール=エティエンヌ= テオドール・ルソーやジャン= バティスト= カミーユ・コロー、カール・ドービニーらの作品からは、現代人の感覚とも共鳴する、普遍的な美意識が感じられるはずだ。

ロマン主義的な想像力によって、普遍的な風景に意味が与えられていたことも見逃せない。国木田独歩『武蔵野』は明治後期の武蔵野の雑木林に美を見出すとともに、そこに感傷的な感情を投影した文学作品だ。本章では国木田と同様に、近代日本において変わりゆく風景に美を見出した、中川一政、曽宮一念、栗原忠二らの作品も見ることができる。さらに北井一夫や野田哲也といった写真家は、同様の風景への眼差しを、日本の近現代の村々や住宅地に向けていった。

第5章「環境―地球を想像する風景」は、風景を地球環境の一部としてとらえた、壮大な時間を経て変化しているダイナミズムを感じさせる作品を紹介する。

登山家でもある石川直樹が富士山を空撮でとらえた作品「Mt. Fuji」シリーズは、いまも地殻変動による表出物として変化を続ける富士山の姿を伝えるものだ。崩落が進行している「大沢崩れ」や、石川が自身の足で踏みしめて覗き込んだ巨大な火口など、普遍的なイメージとしての富士山とは異なる表情を見ることができる。

大学で地理を学んだのちに写真家となった松江泰治は、地平線や影を配したフラットな状態で地球の表面をとらえ続けてきた。火山の堆積物が長い時間をかけて侵食されることで形成されたトルコ・カッパドキアの不思議な地形をとらえた写真は、地球の表面の質感そのものを前景化させる試みといえるだろう。

最後となる第6章「対話───『 』する風景」は、地平線・水平線の描かれた風景画/風景表現ばかりを集めている。なぜ地平線/水平線なのか。本展を担当した貴家は「すでに様式として確立しきった風景画において、なお前衛性を宿しているのが水平線/地平線だ」と語る。紙に一本の線を引いただけで、そこには風景が発生する。風景画がこの実在しない線をどのように扱ってきたのかを考えることは、次なる時代の美術を創造するうえでのヒントになり得るのでは、という問いかけが本章の背景にはある。

会場では山本森之助や三岸好太郎といった洋画家によるものから、マックス・エルンストの版画や植田正治の写真、さらにイケムラレイコやアンゼルム・キーファーらの現代美術作品まで、様々なかたちで発生している地平線/水平線を見ることができる。例えばしゃがんで頭の位置を変えるだけで、眼の前の地平線/水平線の位置は変化する。本章で投げかけられているのは絵画の未来についてであると同時に、その絵画を見る者との対話についての問いでもある。

同館の潤沢なコレクションのなかから選りすぐられた風景画で、その歴史を総覧しながら、絵画のこれまでとこれからを幅広い観点から検証した展覧会といえるだろう。