地域レビュー(東北):長尾衣里子評「コスモスの咲くとき」「90年目の狂詩曲」(青森県立美術館)/アーティスト・イン・レジデンス プログラム2025「CAMP」(国際芸術センター青森)

ウェブ版「美術手帖」での地域レビューのコーナー。本記事では、長尾衣里子(十和田市現代美術館チーフ・キュレーター)が、青森県立美術館で開催されたコレクション展「コスモスの咲くとき -地域に学び、平和を刻む教育版画の“いま”」「90年目の狂詩曲 -工藤哲巳、寺山修司」と、国際芸術センター青森(ACAC)によるアーティスト・イン・レジデンス・プログラム2025「CAMP」の3つを取り上げる。

〈教育版画〉から考える「風化」

特集展示「コスモスの咲くとき -地域に学び、平和を刻む教育版画の“いま”」(青森県立美術館)

「風化をさせない」とは、どういうことだろうか。私たちが日々生活するうえで、風化は必然的に起こる現象である。例えば、しめ縄づくりやおせち料理といった日本の正月のしきたりも、ライフスタイルの変化に自然と順応しながら“つくるもの”から“購入するもの”へと変わりつつある。しかしいっぽうで、「風化させまい」とする抵抗ともとれる人々の営みも存在する。では、なぜ人は「意図的」に風化を防ごうとするのだろうか。その背景にはいったい何があるのだろう。

本展は、その問いにひとつのヒントを与えてくれる。青森県内の小中学校で長くつづけられてきた〈教育版画〉に焦点を当て、教育版画運動を支えた戦前の教育者たちの仕事や思想を起点に、 1950〜90年代に制作された県内の教育版画作品、東京を拠点とする版画集団 A3BCや写真家・志賀理江子の活動などが展示されていた。

なかでも印象深かったのが、「幕間. 山のむこうでは-『花岡事件』を忘れない」だ。1944年、 戦時中に大陸から秋田県花岡鉱山へ約800名が強制連行され、過酷な労働の末に逃亡を試みたが失敗し、徹底的な弾圧を受けて最終的に419名が命を落とした事件である。

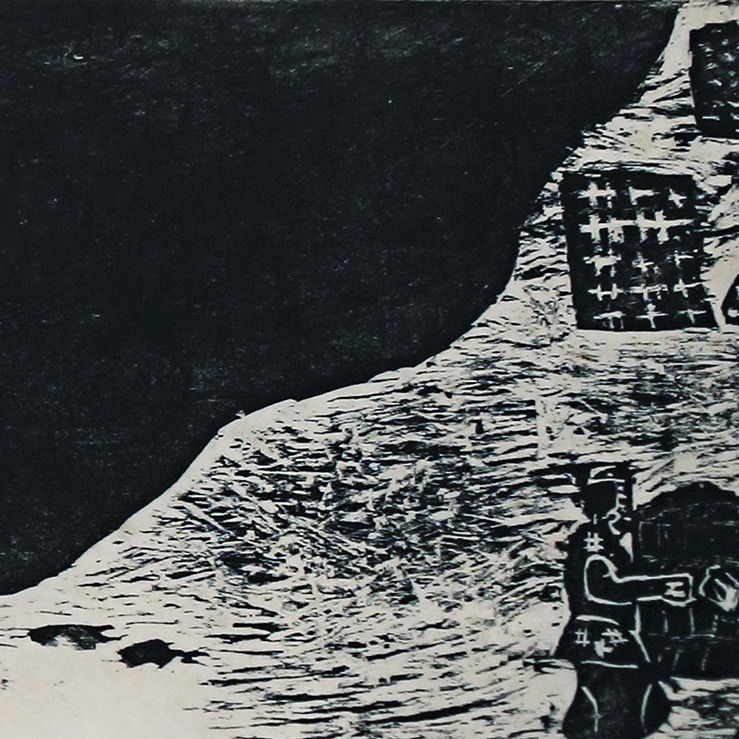

展示されていた《あの山を越えて》(1983)は、越山小学校の6年生14名が教員・庄司時二の指導のもと、事件から40年ほど経ち忘却されつつあったこの花岡事件と向き合い制作した連作版画だ。山ひとつ隔てた花岡で約40年前に起きた惨事に衝撃を受けた子供たちは、当時を知る祖父母への聞き取りを行い、得られたエピソードを組み合わせてひとつの物語を構成した。

戦争加害の歴史を子供たちが主体的に学び、表現へと昇華させたこの作品は、悲惨な事件の記憶を次世代へと継承する実践例として、〈教育版画〉の可能性を力強く示している。

それとは対照的に、そのほかの章では、子供たち自身が置かれた当時の「くらし」のなかで、見たり感じたりしたことを題材に表現した、1950〜80年代の版画が紹介されていた。例えばそれは、当時の日常を描いた《冬の肥運び》(1955)、歴史を調べた《車力農業史》(1973)、社会的出来事を題材にした《原子力船むつ-むつの海を守る人々》(1974)、様々なものの複合として制作された《虹の上を飛ぶ船・総集編(1)》(1975)などであり、子供たちが“いま”の生活を客観的に見つめ、自身の世界について考えるための〈教育版画〉である。

さて、これら2種類の〈教育版画〉を通して見えてくるものは何か。

まず前者には、風化への「強い危機意識」がある。《あの山を越えて》に込められた「忘れてはならない」という思いは、事件の約40年後に連作版画として制作され、本展を通して“いま”を生きる私たちへとその事件の記憶が手渡されている。他方後者は、当時を写し出す版画を時系列に並べることで、地域の社会や「くらし」の移り変わりをたどることができる。同時に、その過程で、社会問題や「くらし」のスタイルなど様々なものが風化してきたこともわかる。つまり、 風化は「変化の過程」で必然的に起こるということだ。

では、後者の展示が示すように、風化が自然に起こるこの社会において、人はなぜ「意図的」に風化を防ぐ行為をするのだろうか。それは、風化が時に人命に関わる危険へと直結することがあり、その「強い危機意識」があるからではないだろうか。そう考えると、東日本大震災や原爆投下の記憶が繰り返し語り継がれるのは、忘却(風化)が再び同じ悲劇を招きかねないという人々の強い警戒感が込められていることが見えてくる。

この展示を通して筆者が教えられたことは、風化を防ぐ営みは、たんなる記憶の保存ではないということだ。むしろ能動的なものであり、私たちが自ら考え、行動するための契機を与え続けてくれる。それは、“いま”を生きる私たち、さらには次世代の「人命」を守ることへとつながっているのではないだろうか。

対話と断絶:対極にあるもの

「90年目の狂詩曲 -工藤哲巳、寺山修司」(青森県立美術館)

同時期に⻘森県⽴美術館で開催されたコレクション展のなかで、とくに印象的だった本展に注目したい。

この展⽰室では、⼯藤哲⺒と寺⼭修司の2⼈が参加した1972年のミュンヘン・オリンピック公式芸術プログラム「シュピール・ストラッセ」の様⼦を伝える資料が紹介されていた。総勢26名のアーティストが参加したこの企画は、オリンピック期間中に発⽣した事件「Black September(黒い9⽉)」(*1) の影響により、会期途中で打ち切られた。本展では、様々な対応をした数多くの参加者のなかから⼯藤と寺⼭に焦点を当て、2⼈の対応を⽐較して紹介していた。

寺⼭は、劇団「天井桟敷」による野外劇『⾛れメロス』を上演していたが、会期打ち切りへの抗議として、⼤道具・舞台装置・⾐装⼩道具に⾄るまで、すべてに⽕をつけて焼き払った。寺⼭は「国家の代理戦争『⾎ぬられたオリンピック』という暴⼒の舞台に対して、芸術表現のみ可能な暴⼒の形で答えた」と述べている。

いっぽう、⼯藤は当初から展⽰と討論を組み合わせた構成を予定しており、事件後には、その討論をより積極的に表現の中⼼へと位置づけようとした。すなわち、来場者との対話そのものを表現⾏為へと転化させようとしたのである。⼯藤は次のように述べている。

「…ひとつのテーゼ、ひとつのアンチ・テーゼ、ひとつの意思表⽰というような、ただの対決だけでは物事は進んでいかない。 …」(*2)

ハプニングが発⽣したとき、参加した26⼈のアーティストにはそれぞれ固有のリアクションがあったはずだ。しかし、本展がとくに取り上げたのは、寺⼭のラディカルな抗議⾏動と⼯藤が対話へと舵を切った対応という、対照的な2つのパターンである。

この展示を通して、同じ出来事を前にしながらも、2人がまったく異なるベクトルへと向かったという鮮やかな対極性が浮かび上がる。

では、本企画はなぜ、“いま”、寺⼭と⼯藤の対極的な姿勢を⽰したのだろうか。その背景には、2016年のイギリスEU離脱(ブレグジット)(*3) 決定以降、世界規模で深刻化している極端な分断への危惧があるのではないだろうか。

1972年当時、⼯藤は対話を新しい解決の可能性、すなわちアウフヘーベン(*4)の⽅向性として提⽰した。いっぽう、寺⼭は舞台装置を焼き払うという、過激な断絶のスタンスによって応答した。しかし2026年現在、これらを社会的に⾒ると、⼯藤の⽰した対話はむしろグローバリズムや⾃由主義といったテーゼとして固定化し、それに対峙するように寺⼭の急進的なスタンスがナショナリズムやポピュリズムといったアンチ・テーゼとして顕現しているようにも⾒える。

その視点から考えると、“いま”、社会が必要としているのは「対話」か「断絶」かという⼆項対⽴だけではなく、そこから新たなアウフヘーベンを起こし、中庸的な第三の選択肢としてのジンテーゼ(*4)を⽣み出すことなのかもしれない。

*1──1972年9⽉、ミュンヘン五輪の選⼿村でパレスチナ武装勢⼒がイスラエル選⼿・コーチ11⼈を⼈質に取り、殺害した事件。

*2──斎藤正治「工藤哲巳がミュンヘン·オリンピックで」『美術手帖 1973年1月号』美術出版社、252頁。

*3──イギリスは、2016年の国⺠投票でEU離脱を選択し、約3年半の交渉期間を経て、2020年1⽉31⽇にEUを正式に離脱。移⾏期間を経たのち、2021年1⽉1⽇に完全な離脱が確定した。

*4──ドイツの哲学者ヘーゲルが展開した弁証法の概念。ある主張=T(テーゼ)とそれに反対する主張=A(アンチテーゼ)の対⽴を⽌揚し、新たな段階へと統合することを「アウフヘーベン」と呼ぶ。こうしてTとAを乗り越えて⽣まれるより⾼次の結論がS(ジンテーゼ)である。

自分のスタイルを発展させるキャンプ

アーティスト・イン・レジデンス プログラム 2025「CAMP」

最後に、本展について紹介したい。今年度は施設改修⼯事に伴い、⻘森駅東⼝ビル内の協同組合タッケン美術展⽰館での発表となった。参加アーティストは、前⾕開、丹治りえ、アディ・スンドロ、アティッタヤポーン・センポー、そしてPier Arts Centreの推薦によるサマンサ・クラークの5名である。

本年度のタイトル「CAMP」は、⼀時的に野外で⽣活する⾏為を指す⾔葉として広く知られている。これだけ便利になった世の中にもかかわらず、あえて不便なキャンプをする⼈はつねにいる。では、なぜ⼈はキャンプをするのだろうか。本展からその⼀端を読み解いてみたいと思う。

約1ヶ⽉半から3ヶ⽉にわたり⻘森に滞在した5名は、各々のメディウムを起点に、短期滞在のなかで思考のプロセスそのものを可視化する、いわば“現在進⾏形”の作品を提⽰していた。前⾕は津軽半島の海岸線を〈徒歩で巡り〉、センポーは五穀豊穣を願う津軽の〈伝統儀式〉「⾍送り」に着⽬した。丹治は上⼗三地域を中⼼に⼈々への取材を⾏い、〈⽣活の記憶〉をたどりながら⽇⽤品を収集した。クラークは、オークニーの人々から青森中央高校の生徒、そして来場者へと描き継がれる〈協働制作〉に加え、各地から集めた小瓶の水を用いたプロジェクトを実践した。いっぽうスンドロは、〈紙と個⼈情報〉という⾃⾝のライフワークを軸に、インドネシアと⽇本の社会的・⽂化的差異を浮かび上がらせようと試みていた。

なかでも興味を引いたのは、クラークの作品である。彼⼥は、スコットランドのオークニー諸島で⼈々とともに続けてきた「円を繰り返し描く」⾏為を青森中央高校の生徒や来場者にも開き、集められた⼩瓶の⽔は展覧会終了後、国際芸術センター⻘森の水盤へと注がれた。実際に筆者も、クラークからペンを受け取り、⼩さな円を描き⾜した。クラークと向かい合って座り、静かに泡のような円を描き続ける⾏為は、⾃⾝が⾃然の⼀部へと溶け込んでいくような感覚を持てる瞑想的な体験であった。

こうした制作の在り⽅は、娯楽としてのキャンプとも重ね合わせることができる。場所を選び、中⼼となる⾏為を定め、滞在を通して他者や環境と関わり、やがて撤収する。その⼀時的な実践のプロセスは、アーティスト・イン・レジデンスの構造と響き合う。

とりわけ〈何を中⼼に据えるか〉を考えることは、⾃⾝のスタイルを築く醍醐味とも⾔える。そこには、テントや調理道具といった装備への探究もあれば、焚き⽕を囲む時間や⾃然との関わり⽅を重視する姿勢もある。こうした多様な楽しみ⽅のなかで試⾏錯誤を重ねることで、⼈は⾃らのキャンプのスタイルを発展させていく。

本展においても、5名のアーティストはそれぞれの軸を据え、思考と⾏為を重ねることで、表現を次なる展開へと押し出していた。完成品というよりも、むしろ思考と実践のプロセスそのものを⽰す本展は、彼らが⻘森で得た経験が次の場所でどのように更新されていくのかを期待させる、彼らの「CAMP」の“いま”を紹介する展⽰であった。