art for allが目指す「アーティスト報酬ガイドライン」の制定。実現に向けた座談会(前編)

美術に特化した支援策を求めるために生まれた美術のつくり手と担い手によるネットワーク「art for all」。同団体は美術関係者の労働状況の改善のため、実態把握のためのアンケートの実施や、アーティスト報酬のためのガイドラインの策定、労働組合などの連帯組織の結成といった計画を進めている。art for allの協力のもと、美術分野における報酬ガイドラインの策定に向けた検討の道筋を追う本連載。第1回は策定に向けた座談会を前後編でお届けする。

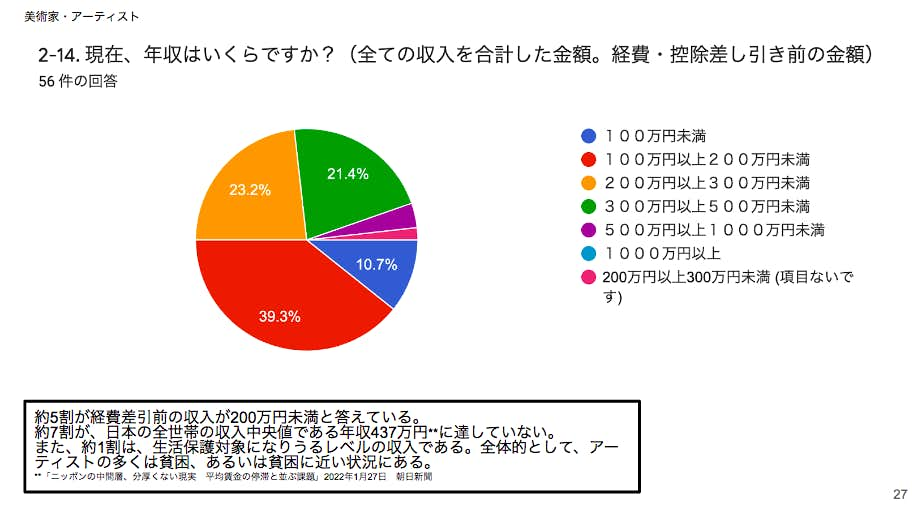

2020年7月、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けていた文化芸術分野において、美術に特化した支援策を求めるために生まれた美術のつくり手と担い手によるネットワーク「art for all」。継続して美術分野における環境の向上を追求している同団体は、2022年4月に美術分野におけるアーティストフィー(アーティストが作品を展示する行為に対する報酬)やアートワーカーへの報酬が低い水準で固定されているという懸念の声を受けて、その実態把握のために「美術分野における報酬ガイドライン策定のためのアンケート」を実施。貧困に近い状況にある美術関係者が少なくないことも明らかになった。

art for allはこうした状況の改善のため、さらなる実態把握のためのアンケートの実施や、アーティスト報酬のためのガイドラインの策定、労働組合などの連帯組織の結成といった行動の計画を進めている。本連載では、art for allの協力のもと、美術分野における報酬ガイドラインの策定に向けた検討の道筋を追う。

まずは「美術分野における報酬ガイドライン策定のためのアンケート」の結果を受け、ガイドライン策定のためにどのような議論や行動が必要なのかについて、art for allメンバーのアーティストである川久保ジョイ、村上華子、湊茉莉と、今回のワーキングに協力している、芸術文化のプロデュースを専門とする木原進、文化政策研究者・実務家の作田知樹、アーティストの橋本聡の6名による座談会をお届けする。

ガイドライン策定がなぜ必要なのか

──art for allが生まれた経緯について、当事者としての視点から教えていただければと思います。

村上華子 新型コロナウイルスによって、アート関係者が生活できなくなるという事態が生じていたのはご存知のとおりだと思います。こうした状況のなか、アーティスト及び美術関係者が公的支援の対象に入らないということが問題になり、支援を求める「美術への緊急対策要請書」を政府に提出するという運動から始まったのが「art for all」でした。

アーティストもひとつの職業であり、ほかの仕事と同じように社会の状況に影響を受ける存在であることを訴えたいという思いがありました。日本においてアーティストという存在はひとつの仕事としてあまり認識されていないのが現状です。仕事として対価を得て生活しているというイメージが社会に共有されていなかったわけですね。

アーティストのコミュニティがどのように活動していて、どういった支援が必要なのか。そしてアーティストは社会においてどのような役割を担うことができるのか。それを説明して広く伝える土壌をつくることが必要になりました。そのうちのひとつが、口約束や曖昧になっていることが多いアーティストの報酬について、ガイドラインを策定するというものでした。

──ガイドラインを定めるにあたっては、どのようなかたちでメンバーが集まったのでしょうか。

川久保ジョイ art for allの設立当初から、多くのメンバーが報酬ガイドラインの必要性を感じていました。しかし、具体的に何をするべきなのか、というところは試行錯誤している状態でした。情報の収集や共有のために専門家を呼んで話を聞きつつ、報酬ガイドラインやユニオンにはどれほどのニーズがあるのか、実情を把握するためにアンケートを実施した方がいいということになりました。そこで、この問題に関心が高かったメンバーと外部の協力者によるワーキンググループを結成し、1年をかけてまずはアンケートをつくるというところまでたどり着きました。ユニオンをまず目的にするよりも、報酬ガイドラインをアンケートをとったうえでつくることが、将来的なユニオン結成にいたるステップアップになるのではないかということになりました。

──こうして「美術分野における報酬ガイドライン策定のためのアンケート」が実施されることになったわけですが、アンケートをつくる過程での気づきや、そこで浮かび上がった課題などを教えてください。

木原進 欧州にいる3名と日本にいる3名が、何度もオンラインで集まり、まずは考え得る限りの項目を出しました。わりとすぐに項目は列挙されましたが、選定するのに時間がかかりました。

湊茉莉 結果的に文化庁の文化芸術活動基盤強化室における「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」の検討委員会に資料としてアンケート結果を提出することを目指すことになり、急遽それに間に合うようにアンケートを実施・集計したので、盛り込めなかった項目も多いです。

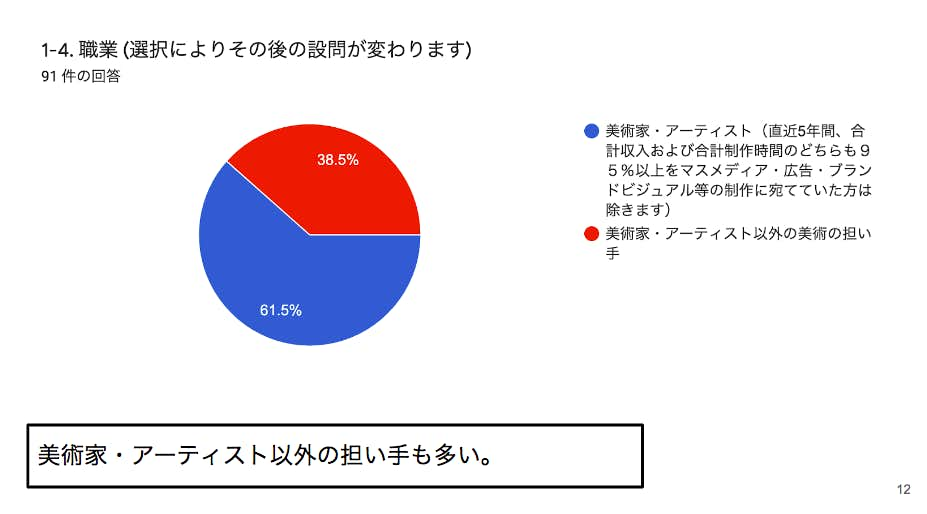

橋本聡 アンケートの対象をアーティストのみにするのか、それとも様々な美術関係者にまで広げるかは議論の争点でした。アーティストに絞れば、アーティストフィーのような特定の課題に対して踏み込んだアプローチができる反面、ほかの美術に関わる活動を取りこぼしてしまいます。またアーティストにフォーカスしても、一元化し難い多様な活動のかたちがあるので、悩ましいところです。

木原 日本におけるアーティストという職業をどうとらえるかというのも課題でした。例えば国勢調査でも職業分類に彫刻家、画家、工芸美術家などはあるのですが、多様なメディアを用いるいわゆる「現代美術」に見合った項目はありません。こういうことについて考え直す機会や、アーティストの仕事の内容を社会に伝えていくことの必要性を感じました。その点でも、アーティストの定義を決めすぎない方が良さそうだという判断になりました。

アーティストはどのように報酬を得ているのか

──実際、アーティストがどのように報酬を得ているのか、今回参加しているみなさまに、個人的な経験からうかがってもいいでしょうか。

川久保 ほかのアーティストがどういう収入形態で生活をしているのか、どのような名目で報酬をもらっているのかということも、意外と知らなかったりします。賃金のようなものがあるわけでもないですし、そのときの取引相手となるキュレーターや学芸員、美術館、芸術祭実行委員会などによって毎回違ったりはします。

そもそも、ほかのアーティストたちはどうしているのかを知りたいというのも、今回このグループが集まったきっかけでもあります。自分はこういう状況なんだけど、みんなはどうなんだろうということですね。そのために、グループのみんなでいままでの仕事の経験をリストアップして表にしたりもしました。それらを比較してみてもても、千差万別であることが見えてきましたね。

湊 私はフランスで活動をし始めたということもあり、アーティストフィーが前提となっているプロジェクトが多かったのですが、コロナ禍の数年前から日本でも少しずつ展示などに参加する機会が増えてきて、日仏で制度を比較することが増えました。

とくに個人的に疑問に思ったのが、展覧会をするときのプロジェクトの報酬が「謝金」という名目で提示されていて、そのほかが実費というかたちになっていることです。「謝金」はフランスでいうところのアーティストフィーなのだと考えて美術館とやり取りとはしていたのですが、art for alllの勉強会に参加するなか、「謝金」とアーティストフィーの違いがわかってきました。

作田知樹 「謝金」は少しややこしい言葉です。報酬、つまりアーティストフィーを指す場合もあるのですが、他方で専門知識を持つ人の力を借りる際に依頼者が「本来のきちんとした報酬を支払うことが今回はできませんので、本来の報酬より少ない金額で申し訳ないですが」という謝礼、つまり「感謝の心を示したお金」という意図を込めて、そのような名目で支払われている場合もあります。「お足代」的な発想ですね。しかし、こうしたあいまいな用法が一般化しすぎて、本来の正当な報酬の水準が見えにくくなっています。本来感謝の心を示すはずの「謝金」ですが、それが正当な「報酬」にとって代わってしまっている。しかし、相手の「感謝の心」ですから、それに対して「きちんと報酬をくださいと異議を唱えるのはなんだか失礼なのかもしれない、あるいは相手は予算が足りないので報酬ではなく謝金として出しているのだから、困らせてしまうかもしれない」という雰囲気もあり、結果としてアーティストが正当な報酬を請求できず、謝金として示された低い水準の金額で、さらに場合によっては無償でも、仕事を引き受けざるを得ないと苦しんでいる。そうした現状は受け入れがたいです。

湊 つまり、報酬という名前のついたものがあまりにも少ない。そういった状況を、アンケートの結果を見て強く感じました。また、本当に個々の案件に対して個人的な交渉をしなければいけない状況が多すぎるんですよね。当然トラブルが発生することも多くなる。

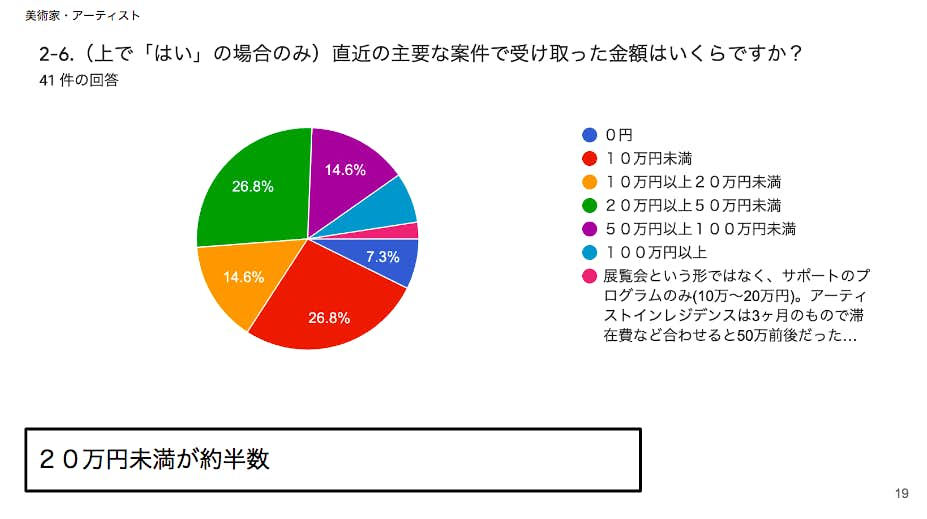

村上 私も湊さんと同様にフランスで活動しつつ、日本とフランスの双方で発表をしていますが、ひとくちに作品を展示すると言っても、場所はコマーシャルギャラリーから美術館、芸術祭等のイベント、アートフェア、さらにはオルタナティヴスペースなど様々です。一般にコマーシャルギャラリーでの展示やアートフェアでは作品が売れたら制作費を引いて、ギャラリーと利益を分けることが慣例になっています。オルタナティヴスペースなどでは、自主的な展示として割り切っている場合が多いでしょう。問題は美術館での展示や芸術祭等のイベント、さらには企業の運営するスペースなどで展示を依頼されたにも関わらずアーティストフィーがあったり、なかったり、あっても不当に少なかったりすることがあまりにも多いことです。展示制作にかかる費用だけ立替払いだったり、制作費とアーティストフィーが分けられておらず、まとまったお金を渡されて、それを制作費に充てて余った分は自分の取り分になるケース、あるいは制作費が足りず自腹を切るケースなども、酷いですがよく聞く話です。制作費とアーティストフィーは別のものであること、そもそも展示にはアーティストフィーが発生することをもっと認識してほしいです。

作田 アーティストフィーに関してあまり議論がされていない点は、著作権に関する契約の規制法(著作権契約法)という観点の問題があります。これは下請法や労働契約法、消費者契約法と同様に、契約時に弱い立場に置かれやすい人を保護するという観点から、著作者(創作者)がより大きな主体と契約する際に、交渉力の弱い著作者を特に保護する法的なしくみであり、諸外国では著作権法の中に法定されているケースが多くあります(ドイツのベストセラー条項、フランスの比例報酬原則、アメリカの終了権制度など)。

この仕組みにより、著作者にとって重要な権利・利益は、たとえ契約を交わしたとしても放棄されず著作者に留保されます。著作権上の著作者人格権と似ていますが、より広範な著作財産権の契約にそれを適用させるやり方です。しかし、日本では過去に現行著作権法の改正に向けた議論がされた際に、「必ずしも著作者が契約時に交渉力が弱いとはいえない」という理由で導入されてきませんでした。しかし、このときに想定されていた「強い著作者」は出版におけるベストセラー作家などで、美術家は想定されていなかったのです。現在欧州では、すべての人が著作者であるというメディア環境や、一部のプラットフォームの強大により著作者がより交渉力が弱い立場におかれやすくなっているという時代の変化に対応し、欧州DSM指令(2019)により、相当(適正)・比例報酬原則(18条)、透明性義務(19条)、著しく低い報酬の契約調整メカニズム(20条)、ADR手続(21条)、撤回権(22条)、共通規定(23条)といった著作権契約法を欧州すべての国に導入することを進めています。しかし日本では美術家などの「交渉力の弱い著作者」を代表した議論が著作権法の世界でこれまで十分されてきませんでしたのでこうした調整の仕組みがありません。こうした問題に対して交渉力の弱い著作者の代表として美術家が意見を主張することは、美術家だけではなくすべての創作にかかわる人々にとって有益な、公共性の高い主張ではないかと思います。

また、じつは現行の著作権法でも、美術作品や未発行の写真の原作品にのみ認められる「展示権」というものがあります。本来、それがアーティストフィーの根拠のひとつにもなるはずなのですが、日本では著作権者である美術家や写真家が「展示権料(展示権に基づく著作権料)」を実質的に無償にしてしまっているケースが多いです。報酬ガイドラインをすでに実施している諸外国ではアーティストフィーは展示権料=著作権料に相当するものと認識されているようですが、そもそも展示権をアーティストが持っていても、無償同然で放棄してしまう契約が許されていれば、交渉力が弱いアーティストは報酬を受け取ることができない。その結果がいまの日本であるかもしれません。ですから、自主的に展示権に基づいて報酬水準のガイドラインを示し、それに従うように促すだけでは不十分かもしれない。なぜなら結局、「展示/露出の機会をもらえるのだから」「制作費を一部でももらえるのだから」アーティストフィーの分は減らされても、ゼロでもいい、という不平等な状況を変えられないかもしれません。

だからこそ、公的な芸術助成金の受給にあたり報酬ガイドラインを遵守させるといった仕組みに加えて、この際、先ほど紹介したように、下請法や労働契約法と同様の観点で著作権契約法の仕組みを導入する議論を美術家が主張していくことも必要だろうと感じます。交渉力の弱いアーティストを守るために強力で実効力のある法的な縛りを設け、文化的所産を生み出した人への正当な対価を支払うことは、たんなる著作権を超えた、一種の人権であり、社会を前進させていくために重要なことではないでしょうか。ユネスコの「芸術家の地位に関する勧告」にあるような社会における芸術家の役割を守るために、ガイドラインの策定の先に著作権契約法の導入を主張すべきだと考えます。

木原 基本的にアーティストはフリーランス、個人事業主が多く、仕事をするときは業務委託になるわけですよね。委託者と受託者の関係は対等であり、仕事を発注する側に雇用されているわけではありません。そういう意味では一般企業と同じ立場です。いっぽう、株式会社などであれば営利を目的にすることが前提であり、 きちんと原価や費用を計算し、利益を見込んで事業を行うわけですが、アーティストの仕事がそれとまったく同じ扱いにできるのかという疑問も当然でてくるわけです。

企業だって報酬がわずかでも次につながったり、将来の利益が見込めたり広報になれば仕事を請けます。そういった営業、投資として仕事をするのと、美術館などで展示をすることが安易に同じことと捉えられてしまうのは、ちょっと違うよねと。例えば展示が評価されて、素晴らしいコンセプトをもった芸術祭の仕事がきたら、「謝金」が微々たるものでもおそらく参加するでしょう。では、これがずっと繰り返し続くとしたらどうでしょうか。

そもそもアーティストへの予算配分はどのように算出されているのでしょうか。展覧会やアートプロジェクトにおいて、予算をどのように配分し割り当てるか検討するためにもガイドライン策定は必要です。そして美術館、芸術祭、コマーシャルギャラリー、企業などとの仕事を社会の中で位置づけ直して、アートの生態系はどうあるべきなのか議論することも大切だと思います。

村上 企業との仕事でアーティストフィーがゼロということもありました。それは予算の問題ではなく、企業の中でアーティストフィーというものが支払われるべきものとして認識されていなかったケースです。制作費を負担してもらったとしても実質はタダ働きですから、それはアーティストの負担がものすごく大きいんですよね。企業側のスタンスとしては、アーティスト自身の広報になるということなのでしょうが、いま木原さんがおっしゃったように、それはアーティストの報酬にはなっていないということはもっと理解してほしいです。

川久保 これまで経験したプロジェクトの報酬ですと、少なくて0円、多いときは制作費込や設営や額装、輸送費などすべて込みで200万円と振れ幅はありました。ただ、設営などの技術者を頼んだりすると大体赤字になってしまいます。「アーティストフィー」という名目を契約書に提示されたことは、自分のキャリアでは1回くらいしかなかったのではないでしょうか。

ここでポイントなのは作品をどうとらえるかということだと思っています。多くの契約や公共の助成制度などは、絵画や彫刻、版画といった、物質的な販売がしやすい作品を前提とした古いものなのです。たとえば、アーティストは作品の販売で生計を立てていて、その制作やプロセスにお金を報酬として支払うことは二重にアーティストが労働の受益をする事になります。そうすると制度上アーティストフィーというもの自体とは相容れず、労働の対価の回収はすべて販売で行うことが想定されます。

しかし、実際に現在の多くの展覧会(特に美術館や国際展など)ではただコモディティとしての作品を並べているだけのものは少なく、インスタレーションや映像作品、パフォーマンスなどといったプロジェクトやコミッションワークが一般的です。公共の美術館での展覧会ではインスタレーションなどを解体して材料を破棄する条件で制作費を出されることが多いです。しかし、現実にはこうした作品は販売が難しいです。こうした場合は労働の報酬も、作品の販売もできなくなります。ですので、制度の想定する制作と販売の関係とアーティストが実際行っている制作と労働の関係には齟齬があるところも多いと思います。

「アート」と「労働」の境界の難しさ

橋本 アーティストフィーがない問題は長いあいだ語られてきましたが、いまだこの構造は変わっていません。アーティストの取り組みは雇用関係がないだけでなく、「労働」とは異なる非営利の「活動」であるといった考えが、美術館などの主催側には無報酬の理屈を与え、アーティストたちには金銭の話をすることを疎ませ、また労働運動のようなものは自身らの活動にはそぐわないと、この構造を温存させてきた面があるかと思います。

昨今のソーシャリー・エンゲージド・アートなどの隆盛は、具体的な社会変革への実践を後押しするとともに、アートを特別視せず、社会の多くの営みと同じように「労働」として扱うことへの抵抗感をなくしていく傾向もあります。アートに伴う労働的な側面を前面化し、労働組合のようなアプローチで改善に取り組む。ですが、労働のロジックによって制度が形成されれば、アートの特性はより形骸化していくかもしれません。敢えて「アート」と掲げるのには、ハンナ・アーレントの「労働/仕事/活動」的な「労働」との違いや距離がやはり重要ではないでしょうか。「アート」と「労働」のふたつをイシューに掲げることは、膠着していた課題への改善の力がある反面、ダブルスタンダードとなることにも注意を向ける必要があります。

ですので、経済の問題に二の足を踏むのでも、経済の慣習や制度に寄り添い形骸化させるのでもなく、アプローチを探っていきたい。現代の連帯組織は多様な展開をしており、参考になるモデルも国内外にあります。アンケートやガイドラインをステップとし、そこからひとつの取り組みに限定するのではなく、複数の取り組みに枝分かれして展開するのでもよいでしょう。

作田 以前、報告会に参加された公立館の学芸員の方からも、「アーティストの同業者団体からのガイドラインが策定されていれば、自分達も最低報酬の水準として採用しやすい」というお話がありましたね。

川久保 あとは知的な活動に対する報酬をどのように設定するかということですね。それを時間計算ではなくて、ひとつの成果として認めて支払いをするにはどうしたらいいかということです。

自由主義経済をアーティストに当てはめると、受容と供給の論理にしたがって大きな無理が発生すると思います。自由主義経済は量の制御のシステムであって、質を判定するシステムではないので、アートにおいては希少価値という部分でしか判断されない。でも、それは未来の価値にはつながらないんです。例えば、ゴッホの作品はゴッホが生きていたときは無価値だったわけですよね。市場の評価にまかせてしまうと、現在の価値でしか評価できないわけです。

しかし、アートの本当の価値というのは、未来に託すものであったり、あるいは過去の再評価の結果であったりします。だから、現在の(経済的)価値基準ではなく、最低限の部分を保証する必要性があると思うんですよね。例えば教育もそうですが、それに現在の価値があるかどうか、需要があるかどうかではなく、将来的に必要だということです。

(後編につづく)