バンクシーは、なぜ作品を切り刻まなければならなかったのか?

バンクシーの代表作《風船と少女》が老舗のオークションハウス「サザビーズ」に登場。1億5000万円もの値段で落札された瞬間、バンクシー自らあらかじめ額に仕込んだ仕掛けによって、その場で細断された。ストリートを中心に活動を続けながらも、時には著名な美術館や博物館に忍び込んで勝手に作品を展示するなど、内と外を横断しながら数多くの“いたずら(Prank)”を仕掛けてきた覆面アーティスト・バンクシー。これまでの作品や活動を振り返りながら、いったいなぜ自作を破壊するようなスタントを行ったのかを、バンクシーに直接インタビューをした経験を持つライター、鈴木沓子が考察する。

イギリス人が好きな芸術作品1位

細断された《風船と少女》は、どんな作品だったのか。はっきりしているのは、オークションハウスで細断されたプリント作品は、“初出”ではないということだ。もともとは2002年、ロンドン市内の壁に、少女がハート型の風船に手を伸ばすモチーフがステンシルワークで描かれた作品だったが、すぐに上書きされ、清掃されてしまった。

その後、ほぼ同じモチーフが04年にロンドン市内のテムズ川沿いに描かれ、横にはおそらく第三者の手によって「いつだって希望はある(There is always hope)」と書き足されたことから、その文言が《風船と少女》と並んで、タイトルのように流布していた時期もある。

ハート型の風船に手を伸ばす少女の絵柄は、ブラックユーモアや風刺の利いたバンクシーの作品群のなかでも、もっともストレートに愛や希望、無邪気さを描いた作品で、17年には「イギリス人が好きな芸術作品」ランキングで第1位にも選ばれた、バンクシーの代表作と言える。

Photo by Dominic Robinson.

そして、その後《風船と少女》は、それぞれの場所や社会背景を考慮したうえで、毎回独自のアレンジが加えられた“ご当地バージョン”としてあちこちに出現するシリーズ作になっていく。

世界各地に出現する《風船と少女》

例えば、《風船と少女》のシリーズは、バンクシーが世界的に有名になるきっかけになった作品でもある。バンクシーは05年にはパレスチナを訪れているが、そこで標的にしたのが、パレスチナ人を隔離する分離壁だった。そして、イスラエルが国際法に違反してまで建設を強行した分離壁をキャンバスに、銃を構えた兵士の目を盗んで描いた作品のひとつが《風船と少女》だった。ただし、分離壁に囲まれた過酷な状況下では、現地の住民に作品本来の意図が伝わらないと思ったのか、ここでは少女が束になった風船につかまって、空を飛びながら壁を乗り越えていくシルエットへと改変された“パレスチナ・バージョン”が登場した。

Photo by Maureen Jameson

その後13年、バンクシーはニューヨーク市内で1か月間、ゲリラ的に毎日1作品ずつ街に作品を投下するというアーティスト・イン・レジデンスさながらのプロジェクト「バンクシー・イン・ニューヨーク」を施行する。その7日目にブルックリンの壁に描かれたのが、絆創膏だらけの赤いハート型の風船だった。この作品では少女は不在。描かれたのは風船だけだったことから、風船の横で手を伸ばすポーズで写真に収まる人も少なくなかった。

映画『バンクシー・ダズ・ニューヨーク』より

また14年にはシリア難民を支援するプロジェクト「#withSyria」のサポートのために、少女にブルカを被せた“シリア難民バージョン”を描いて同団体に寄付している。

この作品が公開されると、さまざまなアーティストが赤い風船をモチーフにした作品をSNSに投稿する運動が広がった。キャンペーンにはクリスティアーノ・ロナウド選手やビル・ゲイツの妻メリンダ・ゲイツらも参加、ジャスティン・ビーバーは腕に《風船と少女》のタトゥーを入れて話題をさらった。《風船と少女》が平和や希望を願う象徴になったのはこの時だったと思う。

このように、バンクシーはシリアやパレスチナ紛争の被害者支援や、現地の惨状を伝えるダークツーリズムと言える活動をコンスタントに続けてきた。その詳細や課題に関してはドキュメンタリー映画『バンクシーを盗んだ男』に詳しいのでここでは割愛するが、17年には、“世界一最悪の眺め”という触れ込みで、分離壁を見下ろす立地に「ザ・ウォールド・オフ・ホテル」と名付けたアートホテルまでオープンしている。先日もロンドン観光見本市にこのホテルのPRとして、分離壁の作品のレプリカを出展。さらに「パレスチナを訪れよう」と呼び掛けるポスターの配布も行ったばかりだ。

(映画『バンクシーを盗んだ男』より)

《風船と少女》が「イギリス人が好きな芸術作品」で1位になった理由は、こうした継続的な活動があってこそなのだろう。それはヨーゼフ・ボイスが提唱した、貨幣や権力によって人間をコントロールする社会を創造性によってつくり直す「社会彫刻」という概念のアートとして受け止められていると言える。それはつまりアートを使って社会に何ができるかというバンクシーのアーティスト性、さらに言えば、人間の悪や醜さも満ちた社会でいかに“リアル”でいられるか、そこに“美しさ”を実体として立ち上げられるかという試みが、アート作品として受け止められているということだ。

バンクシーが体を張って分離壁で作品を描いたのも、その絵を後世に残すつもりではなく、自分が描くことで、第三者が作品を壁ごと盗みに来て、悪名高い分離壁そのものが消滅することが目的だったはずだ。さらにシリア難民の支援キャンペーンでは、《風船と少女》は、世界各国から善意を集め、希望の象徴としてのパブリックドメインとして広がっていった。だからこそ、ほかでもない《風船と少女》という作品だけは、単体の絵画として高額な価値が付き、それが商品のように売買されることに異を唱える必要があったのだ。

「龍の眼」としてのシュレッダー

そして2018年10月5日、老舗オークションハウス「サザビーズ」で競売された《風船と少女》は、バンクシーがあらかじめ仕込んだ細工によって細断された。それは《風船と少女》が今回展示されたオークションハウスという場所、そしてその場に集まった人たちに対して、もっとも“この作品を展示するにふさわしい演出”が施されたということだろう。そして、その根底には「アートは、一部の富裕層が所有したり、金融商品のように売買したりするものではない」という、この20年以上、ストリートを中心に活動してきたバンクシー自身が一貫して表明してきた思いがある。

それはまるで、絵師が寺の壁に描いた龍に目を描き込むと、その龍が本物になって天に昇っていったという中国の故事「画竜点睛」を思い起こさせる。バンクシーはそのつど「龍の眼」を描き入れるように、場所と文脈、作品を観るであろう人たちを想定して、《風船と少女》にアレンジを加えてきた。

では、この作品における「龍の眼=シュレッダー」で示したかったこととはいったい何か。細断後の《風船と少女》が《愛はごみ箱の中に》と改称されたことを考えると、やはり「愛」や「希望」になるのだろう。いずれにしても、それら「愛」や「希望」はこの情報やモノがあふれた社会でもっとも見えづらく、ハイカルチャーでもポップカルチャーにおいても、使い古されて形骸化したテーマになってしまった。だからこそ、《風船と少女》のシリーズ化は、それらをいかにリアルな手触りをもって立ち上がらせることができるかという、ある意味ロマンチックな挑戦でもある。しかも現代美術界という限られた場所ではなく、より開かれた社会という舞台において。

ただし、細断という“演出”を施したことによって、《風船と少女》は今後さらに高値がつくだろうと関係者から予測されている。そのことから「バンクシーは結局、資本主義に取り込まれているのではないか」という指摘も散見された。本当にそうだろうか。

権威を内側から挑発した「偽名事件」

振り返ると、シュレッダー事件の前に《風船と少女》の新バージョンが出現したのはストリートではなく、今年6月に英国王立芸術院で行われた展覧会「Summer Exhibition」の会場だった。

「あのバンクシーが、英国でもっとも歴史と権威ある美術館で作品を展示?」といぶかしんだ人も少なくないと思う。しかし展示に至るまでには紆余曲折があり、シュレッダー事件と同様で、そのプロセスまでを含めた作品だったと言える。

という偽名で応募し、一度は落選した《風船と少女》のBrexitバージョン

(バンクシーの公式サイトより)

「Summer Exhibition」は、同美術館が「美術館を広く一般にひらく」という目的のもと、作家の有名無名を問わず一般公募で集めた約1000点の作品を展示する公募展で、今年で250年という長い歴史を持つ。

バンクシーは今年6月、Instagramで「偽名を使って公募展に応募したが落選した」と作品の写真を投稿。正体を隠して「Summer Exhibition」に応募し、落選したことを明かした。EU離脱をめぐる国民投票を呼びかけるポスターを模した問題の作品は、絆創膏だらけの風船の下に、かつてEU離脱推進派が唱えていたスローガン「Vote to Leave(離脱に投票を)」にかけて「Vote to Love(愛に投票を)」と書かれたペインティング。それは、国民投票で英国のEU離脱が決定した16年から2年が経過してもなお現実的な政策を打ち出せず、英国議会が紛糾する最中というタイミングだった。

困ったのは美術館側。「バンクシー作」とは知らずに作品を“ボツ”にしてしまったことに気づいた美術館は、すぐに再検討し、1か月後には「ぜひ作品を展示させてもらえないか」とバンクシー側に打診。作品はめでたく「Summer Exhibition」の展示期間中、公式に展示されることになった。

一連の流れは、かつてデュシャンが男性便器に偽名のサインを書いて、ニューヨークの公募展に応募した《泉》を想起させるが、それよりもデュシャンの事件を“転用”し、英国芸術王立院という権威の内側に介入することによって、「EU離脱」の是非を国民に広く問うたことがポイントだった。

バンクシーが英国王立芸術院に仕掛けたいたずらは、「一度は落選させた作品を、審査を覆して展示することができるのか?」という挑戦だった。公募展や組織の公平性を問われてもおかしくないような揺さぶりだが、美術館側は「一般市民に話題のアーティストの作品に触れる機会を提供する」とスピーディな判断を下した。つまりバンクシーは、「“英国芸術の最高権威が過去の決断を覆し、自らの威信よりも公共の利益を優先した”という前例をつくる」というスタントを行ったのだ。それは「EU離脱の国民投票の再実施は、既に離脱に投票した国民を裏切るため行うことはできない」と発言し、後戻りできずにいるメイ首相の決断やその妥当性を問う作品になったと言える。

もちろん、美術館とのやりとりがどこまで事実なのかはわからない。ただ、バンクシーは未だに正体不明のヴァンダリストでありながら、いまでは権威や体制側に介入し、内側からより広い場所へと疑問を投げかけ、体制批判ができるポジションに立ったことは確かだ。

それは、ポップ・アートの先駆者と呼ばれるアーティスト、リチャード・ハミルトンが、ビートルズの『ホワイト・アルバム』をデザインした理由を、「レコード会社に制御されず自由にデザインできたこと」そして「アルバムの発売数が500万枚以上だったこと」を挙げている理由に近いのではないか。つまりそこにあるのは、資本主義を真正面から反対するのではなく、その力を積極的に利用しつつ、より広い場所で、自らの手の内に取り戻すという戦略性。同時に、この生きている限り、誰ひとりとして資本主義やグローバリゼーションというシステムからは逃れられず、その外側に立つことはできないという覚悟とも言えるしたたかなあきらめと遊びがある。

本当の“悪”はどこにあるのか?

バンクシーは今回のシュレッダー事件で、パブロ・ピカソの「いかなる創造活動も、はじめは破壊活動からはじまる」という名言を引用したが、そのピカソは20世紀を代表する反戦画《ゲルニカ》(1937)を描いたときにこんな言葉を残している。

ピカソは当時スペイン国内でしか報道されていなかった内戦をテーマに《ゲルニカ》を描き、世界各国で巡回展示して戦争の真意を問い、かつ収益金はスペイン市民戦争の救済金として寄付している。ナチスの占領下にあった当時、パリ市内にあるピカソのアパートにやってきたドイツ役人に「これ(ゲルニカ)はお前が描いたのか?」と問われると、ピカソはこう答えている。「ちがう、お前たち(の空爆)がやったのだ」と。

ピカソに倣って言えば、かつて「いつだって希望はある」とも書き添えられた《風船と少女》をずたずたに細断した張本人は、バンクシーではなく、現代美術界のシステムや市場関係者だと言えるのではないだろうか。アート作品は通常、作家が所属するギャラリーで売られる時よりも、セカンダリーギャラリーやオークションで転売される時の方が価格が跳ね上がる。

そもそも作品の値段は、「何をどう表現したか」よりも「どのギャラリーで展示され、どこの誰が作品を認めたか」という来歴や権威の格付けによって決められていく。そして転売によって価格が高騰しても、作家本人には還元されない構造がある。

さらにバンクシーに限らず、多くのストリートアーティストは、見つかれば逮捕されるリスクを背負ってストリートで作品を制作している。そのいっぽうで、壁ごと作品を盗んでオークションで転売するディーラーや、作品をコピーし、営利目的で盗用する企業は後を絶たない。バンクシーが《風船と少女》を細断するまでもなく、ストリートアートは、こうした構造に歪められてきたのだ。

(毛利嘉孝、鈴木沓子訳、パルコ出版、2012)

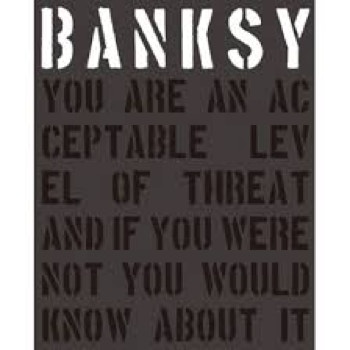

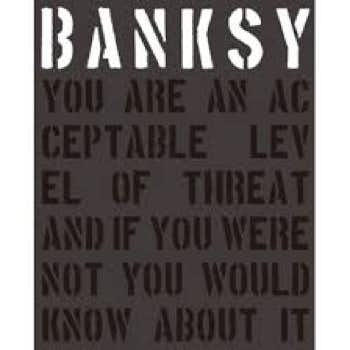

バンクシー関連の本に、こんなタイトルの画集がある。『Banksy, You are an acceptable level of threat』。直訳すれば「バンクシー、お前のやっていることはまだまだ安全圏内だ」。つまり、この社会を動かして市民社会を脅かしている「悪」と比べたら、バンクシーの挑発や違法行為なんて、まだまだ手ぬるい程度だという意味になる。本当の悪はどこにあるのか。今回バンクシーが投げかけた“問い”の射程距離は、もしかすると自分自身も含まれているかもしれない。それは、今回の一連の騒動を見た人にどのくらい届いたのだろうか。

Photo by Toko Suzuki

バンクシーはこれまでも故郷である英国のブリストル・ミュージアムで回顧展を行ったり、FOXチャンネルのアニメ『ザ・シンプソンズ』のオープニングをハックしたり、アートと風刺に満ちたアトラクション施設「ディズマランド」を期間限定でオープンしたりと、何度も“向こう側”に回収されたのではないかと思わせながら、内と外のギリギリでバランスを取りながら活動を続けてきた。今回のシュレッダー事件が、権威の内側に介入して自らの領域を広げる活動にギアを入れたのか、完全に資本主義に取り込まれてしまったのかどうかは、次回以降の作品によって明らかになるような気がしている。