『映像研には手を出すな!』と「プロセス」を描く映像文化

2020年1月より放送を開始した大童澄瞳のマンガを原作に、湯浅政明が監督したアニメ『映像研には手を出すな!』。アニメーションづくりにのめり込む3人の女子高生の姿を、高い作画技術と演出によって描いた本作。映画史・映像文化論の研究者・渡邉大輔が、他作品とともに本作を検証しながら、今日に隆盛する「プロセスを描く映像文化」について分析する。

21世紀アニメとしての『映像研には手を出すな!』

2020年1月からNHK総合で放送されているテレビアニメ『映像研には手を出すな!』が話題を呼んでいる。

本作は大童澄瞳が2016年から連載しているマンガ作品が原作で、近年、精力的に話題作を発表している湯浅政明が監督・シリーズ構成を務めている。物語は、3人の風変わりな女子高校生を主人公に、彼女たちによる自主アニメーション制作活動の奮闘ぶりを描いた青春ものだ。芝浜高校に入学した浅草みどり(声:伊藤沙莉)は、「設定が命」のアニメーション制作を夢見る空想好きのオタク少女。幼馴染みで資金繰りや交渉術に長けた金森さやか(声:田村睦心)を誘い、アニ研(アニメ研究同好会)に入ろうとするが、そこでカリスマ読者モデルでありながら、アニメーターを志す水崎ツバメ(声:松岡美里)と出会う。意気投合した3人だったが、ツバメは両親からアニ研への入部を反対されていた。ならばと3人は、新部設置を渋る教師をうまく丸め込み、新たに「映像研究同好会」(映像研)を立ち上げ、倉庫を部室にして、自分たちの考える「最強の世界」を具現化するアニメ作品制作に乗り出すことになる。

『美術手帖』2月号で組まれた特集「アニメーションの創造力」でも中心的な主題となっていたように、2010年代のアニメーションは、国内外を問わず制作システムから鑑賞環境にいたるまで、デジタル化による大きな革新が注目されてきた。その変化は、さしあたりこの作品をめぐる状況にも陰に陽にあてはまっている。たとえば、作中で高校生たちがアニメを見るデバイスや彼女たちがつくる自主制作アニメの工程にも、サブスクリプションサービスやパソコンによるデジタル技術がごく自然に導入されているし、監督の湯浅が2013年に立ち上げ、本作の制作を手掛けるサイエンスSARUは、『ピンポン THE ANIMATION』(2014)や『夜明け告げるルーのうた』(2017)などの諸作品で、Flashを大胆に作品制作に取り入れたアニメ制作会社として知られてきた。

このレビューでは、そうしたデジタル化による革新に着目しながら、アニメーションと実写を跨いだ近年の映像文化を広く俯瞰しつつ、『映像研には手を出すな!』が示すアニメーション表現の新たな可能性について考えてみたい。

メタアニメ性とアマチュアリズムの意味

『映像研には手を出すな!』は、繰り返すように、女子高校生サークルによる──つまりアマチュア/インディペンデントの──アニメーション制作を描いたアニメ作品である。偶然にも、2月末からは、同じように高校で自主アニメ制作を始めたのち、プロのアニメーション業界に入って奮闘する5人の女性を描いたテレビアニメ『SHIROBAKO』(2014-2015)の映画版(『劇場版SHIROBAKO』)も公開中であり、いわば「女の子たちによるアニメづくりを描くアニメ」が続くことになる。とはいえ、『映像研には手を出すな!』がいま、ことさら話題を呼んでいるのは、そうした「アニメを描くアニメ」という一種の「メタアニメ性」が物語と映像演出の両面でより凝ったつくりで描かれているからだろう。

本作では、作中で浅草がつくりたいアニメ作品の構想を語ったり、その作品を制作している最中に、彼女たちがつくり出すアニメ世界やキャラクターたちのイメージがラフな鉛筆の筆致と水彩風の淡い色彩で拡張現実(AR)のように立ち現れ、現実世界にいる主人公たちが架空のアニメ世界にシームレスに入り込むような表現が毎回にわたって展開される(こうした表現は、大童の原作マンガにも共通しているが、アニメ版ではより強調されている)。

また、とりわけ映像研が本格的な自主アニメ制作を開始した第4話「そのマチェットを強く握れ!」以降では、レイアウトや原画、あるいはデスクトップ上での作業など、現在の実際のアニメ制作の工程も画面にしばしば登場する。さらに、SNSでもさっそく大きな反響を呼んだ第1話「最強の世界」で登場した、浅草がアニメに魅了されるきっかけになったとされるテレビアニメ『残され島のコナン』(ほとんど宮崎駿の『未来少年コナン』(1978)だ)や第5話「鉄巨人あらわる!」での往年のロボットアニメ(あるいはポール・グリモーの『やぶにらみの暴君』(1953))への目配せなど、過去の様々なアニメ史的記憶の参照があちこちに散りばめられている点も、本作のメタアニメ性をより濃密なものにしている。

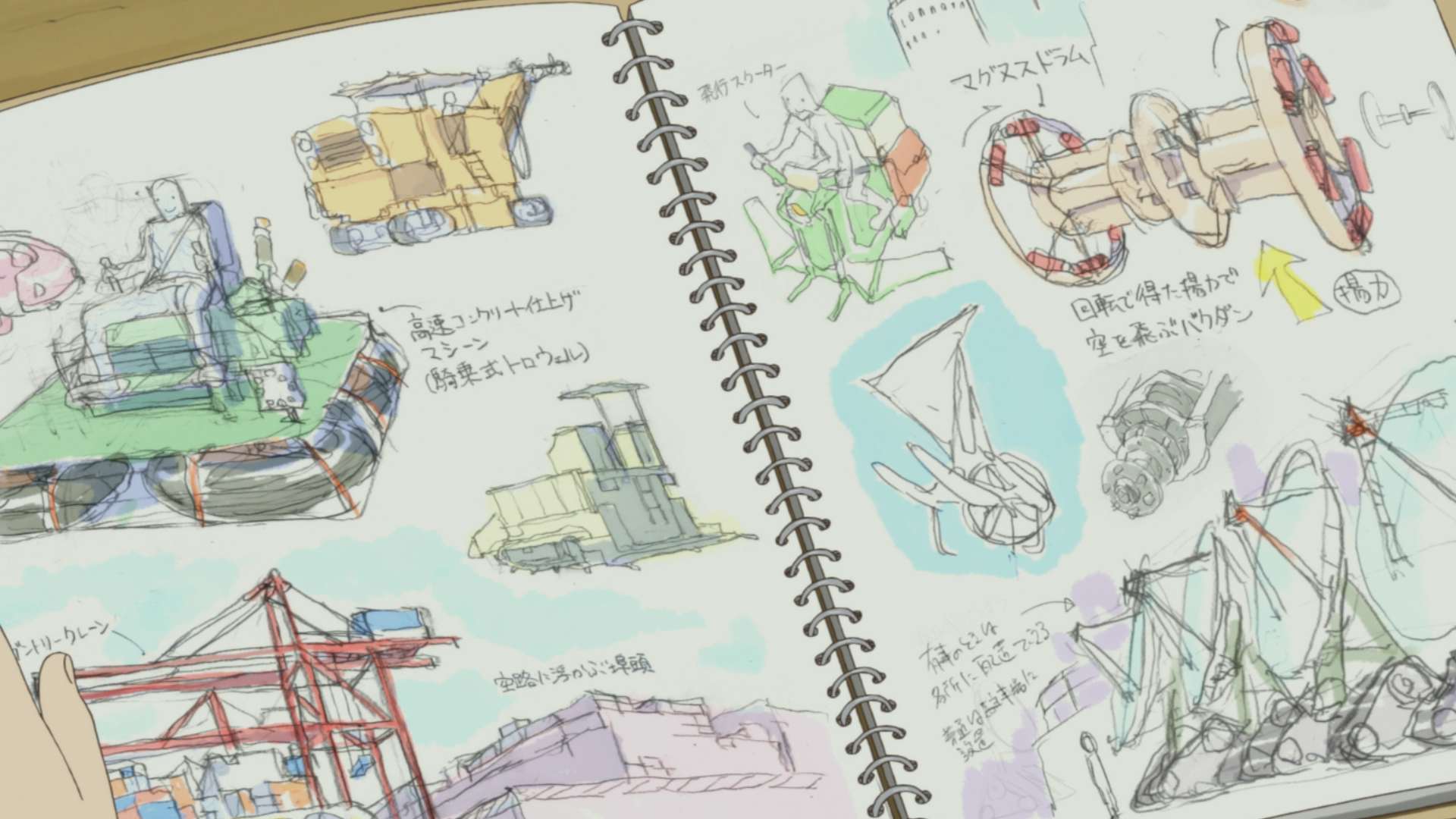

例えば、本作の作中に頻繁に挿入される浅草のスケッチブックに描かれるメカのイメージボードや設定デザインに関しても、原作者によれば、もともとの着想元は『ドラえもん大百科』のひみつ道具図解の絵だったそうだが、アニメ版を観ている視聴者からすると、これもやはり宮崎駿がイラスト集『宮崎駿の雑想ノート』(1992)などで描いた水彩タッチの飛行艇などの図解をどうしても想起させるだろう。

それでは、『映像研には手を出すな!』のこのメタアニメ性をどのようにとらえるべきだろうか。この点について考えるときに、有力な補助線となりうる作品や言説が、まずはさしあたりそれぞれひとつずつ挙げられる。

たとえば、それは片渕須直監督のアニメ映画『この世界の片隅に』(2016)。すでに指摘もあるように、『この世界の片隅に』は、この片渕のアニメ版も、それからこうの史代による原作マンガも、絵を描くことが好きな主人公の北條すず(声:のん)の空想や彼女が描いた絵が、やはり物語の現実世界と重なるような表現が随所に見られ、一種のメタアニメ(=アニメを描くことについてのアニメ)やメタマンガ(=マンガを描くことについてのマンガ)の趣向を伴っている作品だった。その意味で、『映像研には手を出すな!』は、いわば「ポスト『この世界』のアニメ」だともいえる。

そして、こうしたアニメーションをめぐる状況を首尾よく腑分けする近年の言説として、さきほどの『美術手帖』のアニメ特集の共同監修者のひとりでもあった土居伸彰による一連のアニメーション論がある。土居は、まさに片渕の『この世界の片隅に』に挿入されたノーマン・マクラレン(『線と色の即興詩』)のオマージュショットを例に出しながら、デジタル環境の浸透による21世紀以降のアニメーションの変化を、それまでアニメーションの現場では長らく別物のカテゴリとして区別されてきた「個人制作の非商業アニメ」と「集団制作の商業アニメ」が、「きっかりと分けられることなく、互いに隣り合い、ファジーに連関しあう状況」(*1)の台頭に見ていた。この個人的/アマチュア的なインディペンデントアニメーションと集団的/プロフェッショナルな劇場アニメーションやテレビアニメの接近──あるいは土居の別の表現を借りていえば、「個人作家のオーバーグラウンド化」は、確かにFlashやVimeoが普及し、Vtuberからビリー・アイリッシュまで、素人が一夜にしてメジャーになるメディア環境が整った21世紀以降の文化状況をよく言い当てている。実際、21世紀の冒頭にほぼひとりで手掛けたデジタルアニメーション『ほしのこえ』(2002)で脚光を浴び、2010年代なかばの『君の名は。』(2016)のメガヒットで「国民的作家」にまで上り詰めた新海誠のキャリアは、そうした新しい状況を忠実になぞっている。

いずれにせよ、女子高校生たちのグループによる自主アニメ制作のプロセスという「個人的」なモティーフを、地上波テレビアニメという「メジャー」な文脈で描いてみせた『映像研には手を出すな!』は、その意味でデジタル以降のアニメーションの置かれたパラダイムを巧みに映し出す作品にもなっているわけだ。つけ加えれば、本作や『SHIROBAKO』は、「アマチュア(ないしはかつてアマチュアだった)主人公たちが集団で映像作品を生み出すプロセスを描くアニメ作品」という点で共通しているわけだが、おそらくこのラインナップには、アニメのような映像(視覚メディア)ではなく、「音楽」というジャンルで同様の物語を描く、ここ数年のアニメーションの話題作も含められるだろう。山田尚子監督の『リズと青い鳥』(2018)や長井龍雪監督の『空の青さを知る人よ』(2019)、そして岩井澤健治監督の『音楽』(2019)などである(*2)。たとえば、文字通り岩井澤が7年の歳月をかけて完成させ、いみじくも湯浅に続いて日本人2人目のオタワ国際アニメーション映画祭長編グランプリを受賞した「個人アニメーション」の『音楽』でも、岩井澤のアニメづくりと作中の不良少年たちのロックに対する初期衝動がシンクロし、なおかつそうした作品づくりのプロセスが、やはり過去のロック史へのオマージュと相俟って描かれている点で、『映像研には手を出すな!』の特徴とじつはぴったりと重なり合っていた。この意味でも、『映像研には手を出すな!』と『音楽』は、いま、並行して観られるべきアニメーションなのだ。

「ワークショップ映画」との共通性

──さて、ここまでデジタル化との関連から『映像研には手を出すな!』の時代的なアクチュアリティを論じてきた。しかし、ここにはおそらくアニメーションというジャンルの外部から、もうひとつの興味深い視点をつけ加えることができる。なんとなれば、筆者自身は、映画批評やメディア文化論を専門としてきたが、じつは、実写映画の分野でも、『映像研には手を出すな!』とほとんど同時期に、きわめてよく似た特徴を持った作品が台頭してきたという経緯があるからだ。

しかし、よく考えれば、これは別に不思議なことではない。というのも、これもよくいわれるように、映像のデジタル化とは、かつてのアナログ時代にあった実写映像とアニメーションというメディアの区別があいまいになり、ひとつに収斂する状況──押井守の言う「すべての映画はアニメになる」状況──の浸透を意味しているからである。なるほど、『映像研には手を出すな!』でも第3話「実績を打ち立てろ!」のなかで、あからさまにアルフォンソ・キュアロン監督『ゼロ・グラビティ』(2013)の引用シーンが登場するが、近年の「実写映画のアニメーション化」の最たる例であるこの宇宙サスペンスを参照している点で、『映像研には手を出すな!』も以上のような今日の映像メディアの変容に自覚的であるように見える。

ともあれ、ここでその『映像研には手を出すな!』に似たもっとも象徴的な事例を挙げるとすれば、まだ大ヒットが記憶に新しいだろう上田慎一郎監督の『カメラを止めるな!』(2018)である。知られる通り、『カメラを止めるな!』は、「ENBUゼミナール」という映像・演劇系の養成スクールのワークショップから生まれた自主制作映画で、300万円ほどの超低予算で製作されながら、劇場公開後、SNSの口コミで瞬く間に評判が拡散し、結果的に興行収入31億円という破格の大ヒットで社会現象にまでなった作品だ。

ここでまず注目したいのは、この『カメ止め』の物語や制作環境が、ほかならぬ『映像研には手を出すな!』や21世紀のアニメーションの状況ときわめてよく似ていることだ。周知のように、『カメ止め』は、「売れない映像監督を筆頭に、無名のスタッフ、キャストたちが全編ワンカット・生放送のゾンビドラマを協力してつくり上げるプロセスをそのまま描く」という物語である。しかも、この作品ではそもそもつくり手の監督や俳優自身も半分アマチュアの無名なひとびとばかり、また制作基盤も自主制作のインディペンデント映画であることで、観客にとっては、いみじくも作品の構成要素が作中で描かれる物語やキャラクターともオーバーラップする要素を持っていた。あるいは、本来は非商業的でアマチュアなインディペンデント作品が、メジャーな商業作品の文脈に進出し評価されたという本作の経緯も、土居が指摘した現代のアニメーションの状況と重なっている。

そして、じつはこの『カメ止め』のような作品が、2010年代の実写映画の世界で目立って現れ始めていたのである。ちなみに、筆者はこの種の映画作品を、かねてから「ワークショップ映画」と呼んできた。

筆者のいうワークショップ映画とは、おもに以下のふたつの特徴を備えている。第一に、ある種のワークショップ的な状況が物語のなかに組み込まれており、また第二に、まさにワークショップ的な状況に基づいて制作されたインディペンデント(的な)映画作品ということだ。独特のワークショップ的な演出法で知られ、なおかつやはり演劇公演の制作プロセスなどワークショップ的なシチュエーションが物語のなかに織り込まれている濱口竜介監督の『親密さ』(2012)や、『不気味なものの肌に触れる』(2013)、『ハッピーアワー』(2015)、ヒップホップのトラックを制作するプロセスを撮影した三宅唱監督の『THE COCKPIT』(2014)、映画制作のプロセスを描き、やはり映画美学校や京都造形芸術大学の修了制作などが元になっている鈴木卓爾監督の『ジョギング渡り鳥』(2015)、『ゾンからのメッセージ』(2018)、『嵐電』(2019)、そして子どもたちの映画ワークショップを描いた諏訪敦彦監督の『ライオンは今夜死ぬ』(2017)……などなど、2010年代に発表された多くの注目すべきインディペンデント作品を含む映画が示し合わせたように似たようなワークショップ映画の傾向を示している。『バンコクナイツ』(2016)などの制作集団「空族」、また劇団青年団に所属し、劇団員も多数出演する『歓待』(2010)などの深田晃司の作品群などをここに含めてもよいだろう。

映画からアニメーション、演劇、ロックバンド、ダンス……ジャンルは違えど、こうしたなんらかの「ものづくりのプロセス」を丹念に描き、しかもその作品のつくり手たち自体もしばしばインディペンデントでアマチュアな状況にある──つまり、「完成」や「成熟」にいたるプロセスにある──という作品が、2010年代以降の映像文化の重要な一角を占め始めているのである。もはや明らかなように、筆者の見立てでは、『映像研には手を出すな!』の本質は、『音楽』や『SHIROBAKO』だけでなく、こうした『カメラを止めるな!』や『ハッピーアワー』とも並べられて考える必要がある。

「プロセスを描く映像」と可塑的なデジタル文化

では、以上のような現代映画におけるワークショップ映画の台頭を、『映像研には手を出すな!』などのアニメーションの文脈とも関連させながら、どう理解すべきだろうか。これについては、まさに濱口の『ハッピーアワー』について論じた三浦哲哉の議論がまず参考になるだろう。三浦は、『ハッピーアワー』という作品のアクチュアリティを以下のようにまとめている。

この作品は創作主体の「手に負えないもの」、「想像を超えるもの」、「どうしようもないもの」を尊重し、それらと丹念に交渉しつつ、その交渉プロセスそれ自体を織り込むことによって構成されることが目指されたからである。 映画づくりの方法論を一から吟味し直すことを自らに課し、演技経験のほとんどない参加者とともに、手探りですべてを始めた。既存のやり方を疑い、基礎の基礎から問い直しつつ再開することの必要性は、震災以後の地平において、より一層、切実に感じられていたのではないだろうか。(中略)作品を支える伝統という、いわば無意識の足場それ自体の検討がいまや要求される。もはや伝統へ無条件に依存しつづけることはできないように思われるからだ。だから「一から」やり直し、制作の営みそれ自体が再検討される。また、再検討の過程そのものが作品の内容へと組み入れられる。 ──三浦哲哉『『ハッピーアワー』論』(羽鳥書店)2018年、10、141〜142頁より

『ハッピーアワー』もまた、神戸で濱口が行った実際のワークショップから派生した作品であり、主演を務めた4人の女性も演技経験のない素人だった。そして、そのワークショップの一部が作中の物語にも組み込まれている。それゆえにこの映画は、三浦の指摘するように、「創作主体の「手に負えないもの」、「想像を超えるもの」、「どうしようもないもの」」との「交渉プロセスそれ自体を織り込むことによって構成され」、あるいは「制作の営みそれ自体」の「再検討の過程そのものが作品の内容へと組み入れられる」、そうした性質が構造化されている作品なのである。三浦は、そうした現代映画を「震災後の映画」と呼び直しているが、いうまでもなくここで三浦のいう「震災後の映画」とは、筆者の呼ぶワークショップ映画の定義と限りなく一致している。実際、三浦は彼のいう震災後の映画の代表作として、ほかにさきにも挙げた『THE COCKPIT』や『ジョギング渡り鳥』を挙げていた。また、彼は実写映画ばかりでなく、アニメーションである『この世界の片隅に』も加えていたのである。つまり、「アニメをつくり上げるプロセスを作中に表現として繰り込みつつ描かれるアニメ」としての『映像研には手を出すな!』とは、他方で筆者や三浦の注目するワークショップ映画/震災後の映画と明らかに同時代的なパラダイムを共有しているのだ。

では、こうした作品制作のパラダイムが意味するものとはなんなのか。あらためて要点を確認しておけば、『映像研には手を出すな!』を含め、『音楽』から『ハッピーアワー』にいたる諸作品がかたちづくっているのが、「作品の生成プロセスそれ自体の持つダイナミズムを内部に繰り込みながら作品化する」という、いわば「プロセスを描く映像文化」とでも呼びうるパラダイムであるという点である。そして、こうしたパラダイムがまさにデジタル化したもろもろのメディア環境の特性と馴染み深いものであることは論を俟たないだろう。

もとより、キャンバスや紙の本、フィルムといったアナログの物質的支持体を失ったデジタルコンテンツの大きな特徴とは、当然のことながら、もはや完成品としてのはっきりした輪郭や終着点を持てず、いつまでも内容が改変可能な流動性や可塑性を付与されている点だ。いったん「完成」したと思われた作品の「かたち」も、──ネットワークに接続されたオンラインゲームのチューンナップのように──外部からの多種多様な変形作用に曝されており、それら変形作用との競合的な関わりのなかでその姿をクルクルと変え続けうる。すなわち、かつてニコニコ動画などの動画プラットフォームがそう呼ばれたように、デジタルコンテンツとは、絶えず「永遠のβ版」としてあるほかない。したがって、ハリウッドを中心とした現代の映画業界においても、ノンリニアでオープエンドなストーリーテリングやストリーミング配信の試みがいたるところで始まってきているし、それは現在、ネットに氾濫している有象無象の「N次創作的」なデジタルコンテンツ──MADやMMD、ゲーム実況動画やVTuberの配信動画などの性質と表裏一体なのである(*3)。

いずれにせよ、もはやおわかりのとおり、今日の「プロセスを描く」ことに準拠した一連の注目すべき映像作品とは、まさに「創作主体の『手に負えないもの』、『想像を超えるもの』、『どうしようもないもの』」と不可避的に「丹念に交渉しつつ」、ときに「制作の営みそれ自体が再検討される。また、再検討の過程そのものが作品の内容へと組み入れられる」デジタル時代の可塑的なコンテンツのあり方を体現しているのだといえるだろう。例えば、2016年の作品に新シーンを大幅追加し、前作を新しい物語へとまっさらに更新してみせた片渕須直監督の『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』(2019)の画期性もまた、こうしたデジタル環境とも結びつく現代の「作品」の持つ可塑的な創造性を鮮やかに示したところにあった。そして、繰り返すように『映像研には手を出すな!』も、はっきりとこうした地平の延長上にあるアニメである。本作の公式ツイッターには、いみじくも「プロセスムービー」と名づけられて、本編シーンの一部の原画・動画・完成映像のプロセスを紹介する動画がアップされているが、これもまた本作が今日の「プロセスを描く映像文化」の一部に組み込まれていることの証左になっているだろう。

いよいよ放送も佳境となるが、今後もわたしたち視聴者はさまざまな文脈に「手を伸ばして」、本作の見えざるリンクをたどりながら、浅草たちの冒険をともに体験していくことになるだろう。

*1──土居伸彰『21世紀のアニメーションがわかる本』フィルムアート社、2017年、17頁。

*2──『空青』や『音楽』のバンド活動の描写にアニメーション特有の原形質性の表れを見る点は、土居伸彰氏の発言に示唆を受けた。筆者独自の主張は、さらにそれを『映像研』のアニメ制作と結びつけ、実写映画の文脈(「ワークショップ映画」の台頭)やデジタル文化特有の問題とつなげるところにある。

*3──エリー・デューリングが近年に提唱する「プロトタイプ(prototype)」という美学的概念は、有限の制作物(作品)と作品制作という従来の作品創造に関わる対立図式に再考を促すものだが、これはデジタル時代の作品創造の仕組みと重なり合う。こうした問題については、以下の拙論でも論じた。拙稿「液状化するスクリーンと観客――「ポスト観客」の映画文化」、光岡寿郎・大久保遼編『スクリーン・スタディーズ――デジタル時代の映像/メディア経験』東京大学出版会、2019年、69〜88頁。