引き違い窓、バスの窓。ヴォルフガング・ティルマンス「Moments of Life」展

表参道のエスパス ルイ・ヴィトン東京にヴォルフガング・ティルマンスのインスタレーション空間が出現した。フォンダシオン ルイ・ヴィトンのコレクションを国際的に紹介する「Hors-les-murs(壁を越えて)」の企画となる本展を、アーティストのミヤギフトシが体験した。

Photo © Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton Courtesy of Fondation Louis Vuitton ©Wolfgang Tillmans

これまで得たことのない不思議な感覚

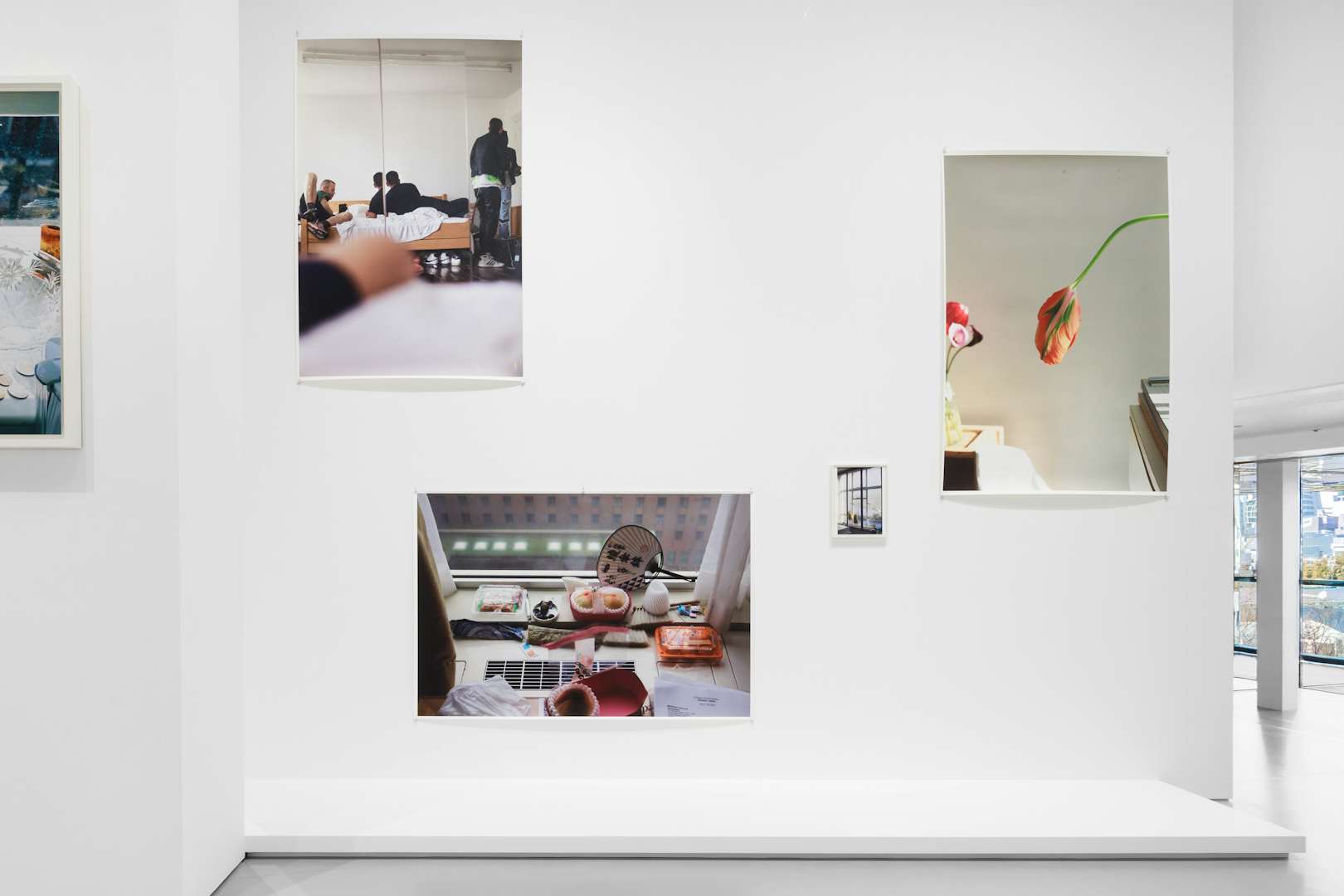

「Moments of Life」と題された展覧会のフロアマップを見ると、展示されている作品はもっとも古いもので2002年、新しいものだと2020年となっている。あるのは日常的ともいえる静物写真やポートレイトなどで、抽象的な作品や写真以外の印刷物の展示はない。大小さまざまなサイズのプリントが、天井高のある空間に立つふたつの巨大な壁の両側に展示されている。展示空間に入ると、それらの壁にまず目がゆく。エスパス ルイ・ヴィトン東京の特徴ともいえる、天井まで続くガラス窓のスクリーンをすべて下ろした空間のなかで、ふたつの壁は閉じられたスライド式の引き違い窓のような存在になっていた。それらは空間を斜めに区切るように設置されている。そのふたつの壁は閉じられていながらも、それをガラスの引き違い窓だととらえるなら、きっと向こう側へと開かれてもいる。

Photo © Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton Courtesy of Fondation Louis Vuitton ©Wolfgang Tillmans

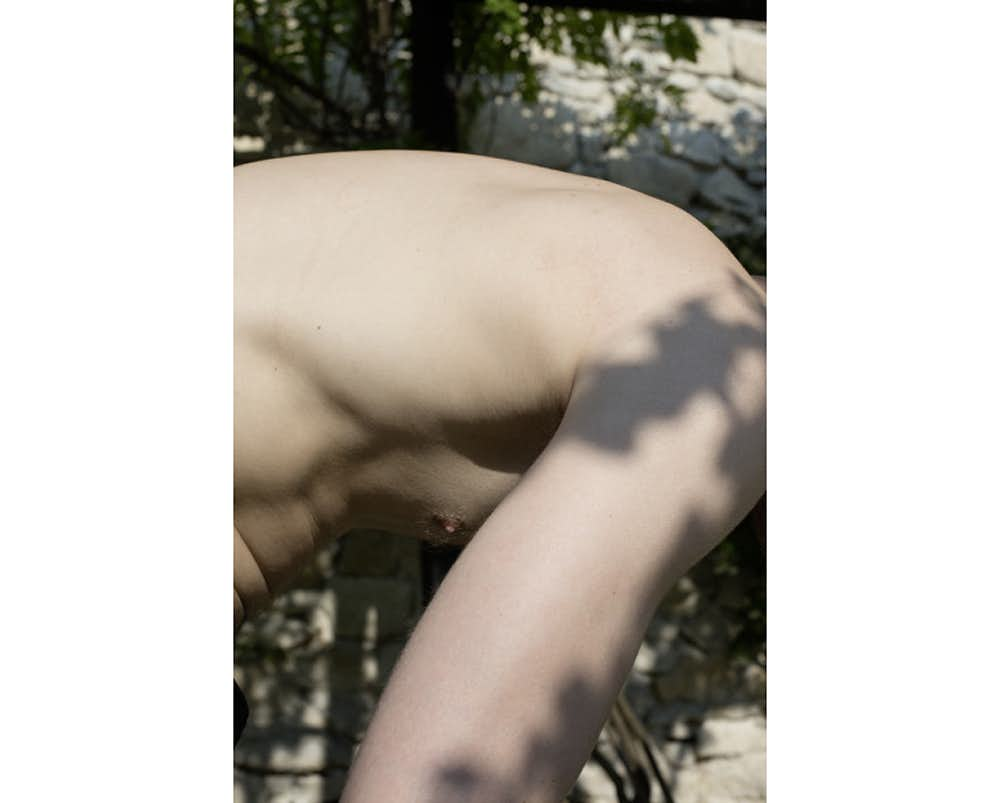

そこに展示された作品群が見せる時間には、約20年という幅がある。2002年に撮影された作品は《still life, Bourne Estate》、アパートの一室らしき場所、窓辺の風景を写した穏やかな静物写真だ。つい、自分の2000年頃を振り返る。私自身は大阪にいて、ちょうど写真に出会った頃だ。まだ現代美術に興味がなかったものの、雑誌か、あるいは人から教わったか、ティルマンスの名前と作品はいくらか知っていた。それから数年後、アメリカに留学して現代美術にふれ、彼の『if one thing matters, everything matters』(2003)は自分が最初に買った現代美術の作品集のひとつだったように覚えている。そして2015年、私は美術作家として大阪の国立国際美術館にて開催されたグループ展「他人の時間」に参加しており、ちょうど同時期に同美術館でオープンしたのがティルマンスの個展「Your Body is Yours」だった。タイトルのメッセージ性の強さが示すように、直近に行われた日本でのデモ風景を写した政治的なイメージから、セクシュアリティや老いを含む身体性をめぐる問いを、写真や映像、印刷物など多様な表現を通して提示していた。

Fondation Louis Vuitton, Paris © Wolfgang Tillmans

そのときに大阪で撮影したらしい《Osaka still life》(2015)も、「Moments of Life」に展示されていた。前述の《still life, Bourne Estate》のように窓辺の静物だが、こちらはホテルで、高層階らしく窓の向こうには同じくホテルだろうか、小窓が並ぶ大きな建物の壁面。窓辺には二日酔い対策なのか、しじみの殻も見てとれる。そして2020年、コロナ禍に入ってから撮影されたという作品は《hanging tulip》、部屋のなかで項垂れる、あるいは弛緩したかのような一本のチューリップを中心にしたイメージだ。展示室にいて、これまで観てきたティルマンスの展覧会で得たことのない感覚があった。

Photo © Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton Courtesy of Fondation Louis Vuitton ©Wolfgang Tillmans

この感覚の正体はなんだろうか。ふたつの壁が中央に置かれ、回廊のようになった展示空間を歩く。写真の向こうの世界を見ていて、すぐそばにそれらの世界が存在している。どのイメージも、窓のすぐ向こうにある「現在」であるかのような気がしてくる。あるいは、その世界を知っている、そこに自分も存在しうる、と。観たことがある作品も多いので当たり前といえば当たり前かもしれないが、何かが違う。

見ている世界が自分に開かれつながっていく感覚は、10年ほど前から読みはじめた日本の現代文学、その語りの手法、語りの視点移動に近いのでは、と思い当たる。「私」が見て語る世界から、別の誰かの語り、別の世界、別の時代の語り、あるいは登場人物たちを俯瞰した視点へとシームレスに遷移してゆく、いわゆる「移人称」とも言われている語り、視点の移動。まだよく知らない現代文学というものを読み、私は突然の視点移動に驚きながら、それでもごく自然な表現として受け入れてきたように思う。当時制作していたいくつかの映像作品との近しさを感じたからかもしれない。

Photo © Jérémie Souteyrat / Louis Vuitton Courtesy of Fondation Louis Vuitton ©Wolfgang Tillmans

この風景に、この場所に、自分もいるような

この展覧会のことを考えながらまず思い浮かんだのが、柴崎友香の小説『わたしがいなかった街で』だった。「わたし」の一人称で物語を進める砂 羽(さわ)は、夫と別れひとり暮らしを始めたばかり。派遣社員としての日常生活を送りながら、暇があれば世界中の戦争記録映像、それもかなり暴力的といえるものを淡々と見続けている。東京の街や故郷である大阪の街を歩きながら、あるいは祖父が暮らしていたという広島について思いながら、かつてそこで起きた戦争、いま世界のどこかで起きている戦争を想像する。いっぽうで日々の暮らしは平穏そのもの、ともいえる。物語や語りは、砂羽の視点から、友人の中井や、会ったことのない夏という女性を起点とした三人称視点の語りに移り変わりながら進む。

砂羽=「わたし」は物語後半にすっといなくなり、そのまま再登場することはない。その一人称視点から三人称の「夏」の視点に移るが、砂羽の視点を引き継ぐように、夏もまた過去の戦争を想像したりする。物語の終わりごろ、夏は長距離バスに乗っていて、窓の向こう、見知らぬ土地の夕暮れ時の田園風景に目を奪われ、そこで営まれる暮らしに思いを巡らせる。そして、隣の席に座った老女がその景色を見ながら涙を流していることに気づく。

きっとこの人の今までの何十年分の人生のできごとが、今この人をこういう状態にしている、と夏にはわかった。なにがあったかはわからないけど、うれしいこともつらいこともかなしいこともくやしいこともとてもたくさんあって、今日、この風景を見た。(中略)

ずっとわからないかもしれないけど、それでも、わたしは、自分が今生きている世界のどこかに死ぬほど美しい瞬間や、長い人生の経験をかみしめて生きている人がいることを、少しでも知ることができるし、いつか、もしかしたら、そういう瞬間に辿り着くことがあるかもしれないと、思い続けることができる。なくてもいいから、絶対に、そう思い続けたい。

柴崎友香『わたしがいなかった街で』(新潮社、2014)

この、素朴ともいえるかもしれない「思い続けること」こそ、展示作品を見ながら感じていたことなのかもしれない。友人たちとのリラックスしたパーティーの様子を写したらしい《Summer party》は2013年の作品だが、コロナ禍を経た現在の、穏やかさを取り戻しつつある風景にも見えてくる(2013年はアフガニスタンが戦時下にあり、現在はウクライナで戦争が続いている)。目の前で繰り広げられるこの風景に、この場所に、自分もいるような気がしてくる。それは私自身が過去に彼の作品にふれてきたことも関係しているかもしれないが、私だけに閉ざされたものにも思えなかった。普遍性とも少し違う。

Fondation Louis Vuitton, Paris © Wolfgang Tillmans

この2、3年、想像することで日々を進めてきた人も多いかもしれない。あるいは良いことだけでなく、砂羽が戦争の風景を想像し続けているように、良いとはいえない想像に晒されたり、目を向けたりする必要もあったのかもしれない。そんな想像を続けながら、窓の外の風景に目を奪われたり、自分の居場所を見出したりしたかもしれない。展示空間を回りながら私は、夏の言う「そういう瞬間」を垣間見た気がした。

Fondation Louis Vuitton, Paris © Wolfgang Tillmans