瀬戸内国際芸術祭とあわせて行くべき8つの美術館

「瀬戸内国際芸術祭2025」の開催に際して、香川・岡山・兵庫3県の8つの美術館が連携した「瀬戸芸美術館連携」プロジェクトが開催中だ。

4月18日から開催されている「瀬戸内国際芸術祭2025」(春会期:4月18日〜5月25日、夏会期:8月1日〜8月31日、秋会期:10月3日〜11月9日)。その広域連携事業として今年初めて実施されているのが、「瀬戸芸美術館連携」プロジェクトだ。これは、香川・岡山・兵庫3県の8つの美術館で日本人の現代アーティストによる作品を中心とした展覧会を行うというもの。

参加美術館は、香川県4館 (香川県立ミュージアム、高松市美術館、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 MIMOCA、直島新美術館)、岡山県2館 (岡山県立美術館、大原美術館)、兵庫県2館 (兵庫県立美術館、横尾忠則現代美術館)。8館共通の割引チケット(5400円)もあるため、瀬戸内国際芸術祭とあわせて楽しむのがおすすめだ。ここではそのラインナップをすべて紹介したい。

香川県立ミュージアム:特別展「小沢剛の讃岐七不思議」(8月9日~10月13日)

香川県立ミュージアムは、2008年に香川県文化会館、瀬戸内海歴史民俗資料館、香川県歴史博物館が再編され設立したもの。北に瀬戸内海、東に屋島を望む風光明媚な文化・歴史ゾーンに立地し、歴史博物館と美術館の機能をあわせ持つ総合的なミュージアムとして、展示、普及、調査研究など幅広い活動を行っている。ここで行われているのが、小沢剛による特別展「小沢剛の讃岐七不思議」だ。

小沢剛は、純粋芸術とそれ以外のものの境界に関心を寄せ、歴史や社会にユーモアと批評精神を交えて様々な問いを投げかける作品で国内外で広く評価されている。本展では、香川県立ミュージアムが収蔵する香川の歴史・美術・民俗に関する膨大な資料や情報などから独自の視点でモノ・コトに着目し、それらから触発され生み出した作品や実物の資料を組み合わせた展示を構想する。子供と大人、過去と現在など異なる視点が交差する作品世界は、モノ作りの技術や収蔵・陳列について、あるいは世界の見方や自然科学、死生観などについての考察と讃岐の歴史文化との新たな出会いを誘発する。

住所:香川県高松市番町4-1-10

開館時間:9:00〜17:00(ただし、8月と10月の土、8月10日、11日、10月12日、13日〜20:00) ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月、8月12日、9月16日(ただし、8月11日、9月15日、10月13日は開館)

料金:一般 1200円 / 高校生以下・県内在住の65歳以上・障害者手帳お持ちの方・特定医療費(指定難病)受給者証・小児慢性特定疾病医療費受給者証等の提示者とその介護者は無料

高松市美術館:特別展「石田尚志 絵と窓の間」(8月8日~10月5日)

高松市美術館は1949年に栗林公園内に地方公立美術館として全国に先駆けて誕生。その後、瀬戸大橋が開通した88年に現在の場所へ移転新築し、中心商店街に近接した都市型美術館として開館した。「戦後日本の現代美術」「20世紀以降の世界の美術(版画)」「香川の美術(漆芸・金工)」を軸として系統的に作品を収集しており、なかでも現代美術のコレクションは、質・量ともに日本屈指だ。

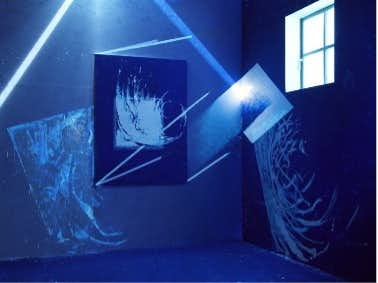

同館で始まった特別展「石田尚志 絵と窓の間」は、実写のコマ撮りアニメの手法などを用いて、映像表現を追求してきた画家/映像作家の石田尚志にとって、2015年以来となる大規模な個展。新たな展開を見せている2016年以降の近作・最新作を中心に、レトロスペクティブ上映やパフォーマンスなども交えて、石田尚志の仕事を概観し将来を展望する。モニターやインスタレーション形式での映像上映に加え、10 代から最新作の「絵画」を再考することで、独自の作品世界を紹介。美術館内だけでなく、館外でも作品展示を行う予定で、その作品世界をより深く体感できる展覧会となる。神奈川県立近代美術館、アーツ前橋に続く巡回展。

住所:香川県高松市紺屋町10番地4

開館時間:9:30〜17:00(金土〜19:00、8月1日〜8月31日の金土〜20:00)※入館は閉館の30分前まで

休館日:月、8月12日、9月16日(ただし、8月11日、9月15日は開館)

料金:一般 1200円 / 大学生 600円 / 高校生以下・障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者は無料