「瀬戸内国際芸術祭2025」夏会期(大島、引田、志度・津田エリア)開幕レポート。地域に眠る人々の記憶に眼差しを向ける

4月18日より開催されている「瀬戸内国際芸術祭2025」。その夏会期が8月1日よりスタートした。大島エリア、そして夏会期から新たに加わった引田、志度・津田エリアを中心に、その見どころについてレポートする。

文・撮影=三澤麦(ウェブ版「美術手帖」編集部)

ついに始まる、瀬戸芸の夏

4月18日に開幕した「瀬戸内国際芸術祭2025」(以下、瀬戸芸)。その夏会期が8月1日よりスタートした。

瀬戸内芸術祭とは、直島、豊島をはじめとする瀬戸内海の複数の島々と港町を会場に、3会期にわたって開催される国際的なアートイベントだ。2010年に初開催され、以来「海の復権」をテーマに地域再生と芸術の融合を目指してきた。

第6回目となる今年は、直島、豊島、犬島、小豆島などといった主要エリアに加え、春会期には瀬戸大橋、夏会期には引田、志度・津田、そして秋会期には本島、高見島、粟島、伊吹島、宇多津が新たに加わり、過去最多となる全17エリアでの展開となる。また、参加アーティストは、37の国と地域からの216組が集結。そのうち初参加作家は88組にのぼる。109の新作を含む254の作品が展開され、会期中には20件のイベントが予定されている。

今回は、夏会期より新たな作品が増設となった大島エリアと、芸術祭としても新エリアとなる引田、志度・津田エリアから、それぞれ展示作品を紹介していきたい。

大島エリア

大島は、高松港のから北東約8キロメートルに位置する小さな島だ。ここには、日本国内に13ヶ所ある国立ハンセン病療養所のひとつ「大島青松園」があり、ハンセン病患者を撲滅することを目的とした「らい予防法」が廃止される1996年までの約90年間にわたって入所者が強制的に隔離されてきたという過去がある。

大島が瀬戸芸に参加することとなったのは2008年のこと。瀬戸芸を通じて大島で起こった歴史を多くの人に伝えていくことを目的としている。ここでは、「ハンセン病」や「大島青松園」の歴史と現在、そして未来について考えながら作品を見ていきたい。

ウクライナ・キーウ出身のアーティスト、ニキータ・カダンは、ハンセン病患者が使用していた自助具をモチーフに彫刻作品《枝と杖(支えあうことのモニュメント)》を制作した。カダンは同地にあるハンセン病資料館を見たのち、ここで起きた事象とその痛みについて考えを巡らせ、作品の制作について地域住民に説明を行ったという。

カダンは自身の故郷で起こっていることと重ねあわせながら、同作について次のように語った。「悲劇的な歴史のなかでも、患者たちがお互いを支えあって生きていたことがわかった。本作で伝えたいのは、落ちてきてしまうものを、ほかのものが支えることの重要性だ」。

ハンセン病や大島青松園についての資料は、大島にある社会交流会館で展示されているため、上陸した際は必ずチェックしてほしい。また、同施設内にあるカフェ・シヨルでは、やさしい美術プロジェクトによる陶芸作品や、鴻池朋子による「物語るテーブルランナー」シリーズも展示。会期中の土日にはカフェも営業しているため、大島で採れた食材を使ったメニューを楽しむのもよいだろう。

山川冬樹は大島港周辺に3点の作品を展示。そのうちの1点で、青松園の入所者であった歌人・政石蒙さんの人生をテーマとした新作のインスタレーションをここでは紹介したい。

政石さんには、学生時代に将来を誓いあった美紗子さんという女性がいたが、ふたりは戦争や政石さんのハンセン病の罹患から人生をともにすることが許されなかった。山川は、「想像のなかだけでも、ふたりの結婚を祝福したい」とし、音と映像、照明を用いて、ふたりの結婚式をとり行っている。国による政策がいかに人々の人生を左右してきたかということについても、改めて考えさせられる作品であった。

梅田哲也は、大島に流れる水を用いて《音(おと)と遠(とお)》という作品を提示した。地中に掘られた共鳴窟のなかで反響する水の音はやさしく澄んでいる。この作品は、この大島に住む人々、そしてハンセン病によって目が見えなくなった人にも向けられている。

引田エリア

今回初めて会場となった引田(ひけた)エリアは、香川県の最北部にある東かがわ市に位置し、瀬戸内海の播磨灘や阿讃山脈に囲まれた自然豊かな地域だ。また、同地は日本一の手袋産業地でもあり、それによって栄えた町並みがいまなお残っているのも魅力的なポイントと言えるだろう。ここでは、そのような土地の歴史を紐解きながら制作された作品やプロジェクトを紹介したい。

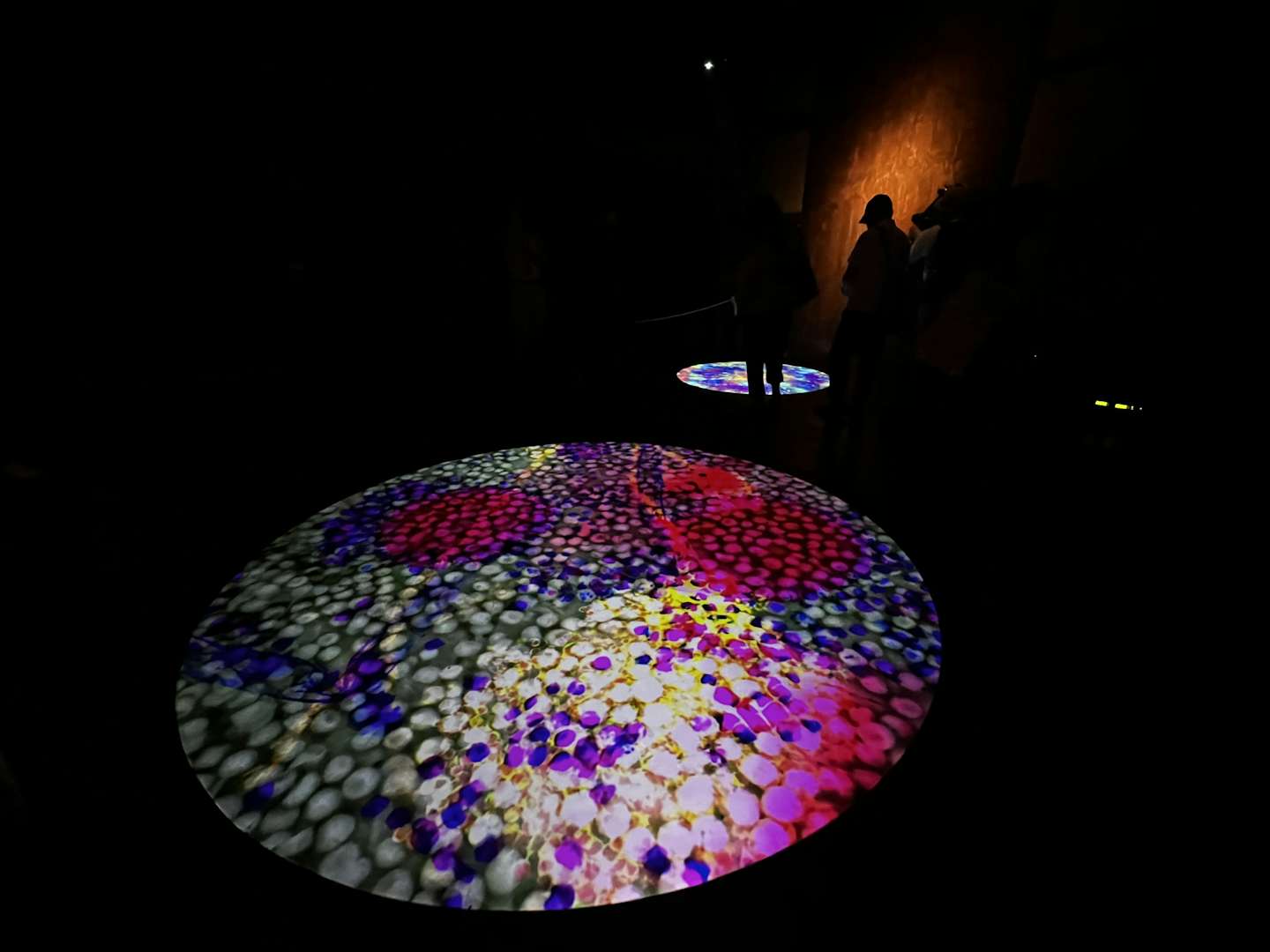

インドのラックス・メディア・コレクティブ(ジーベシュ・バグチ、モニカ・ナルラ、シュッダブラタ・セーングプタ)は、酒蔵であった笠原邸をインスタレーション/パフォーマンス空間として生まれ変わらせた。色鮮やかな光とグラフィックが印象的なインスタレーションは、酒をつくる際の麹菌からインスピレーションを受けたとメンバーのナルラは語る。目に見えない発酵の様子と時間の流れを可視化したその様子は、非常に有機的な動きを見せている。

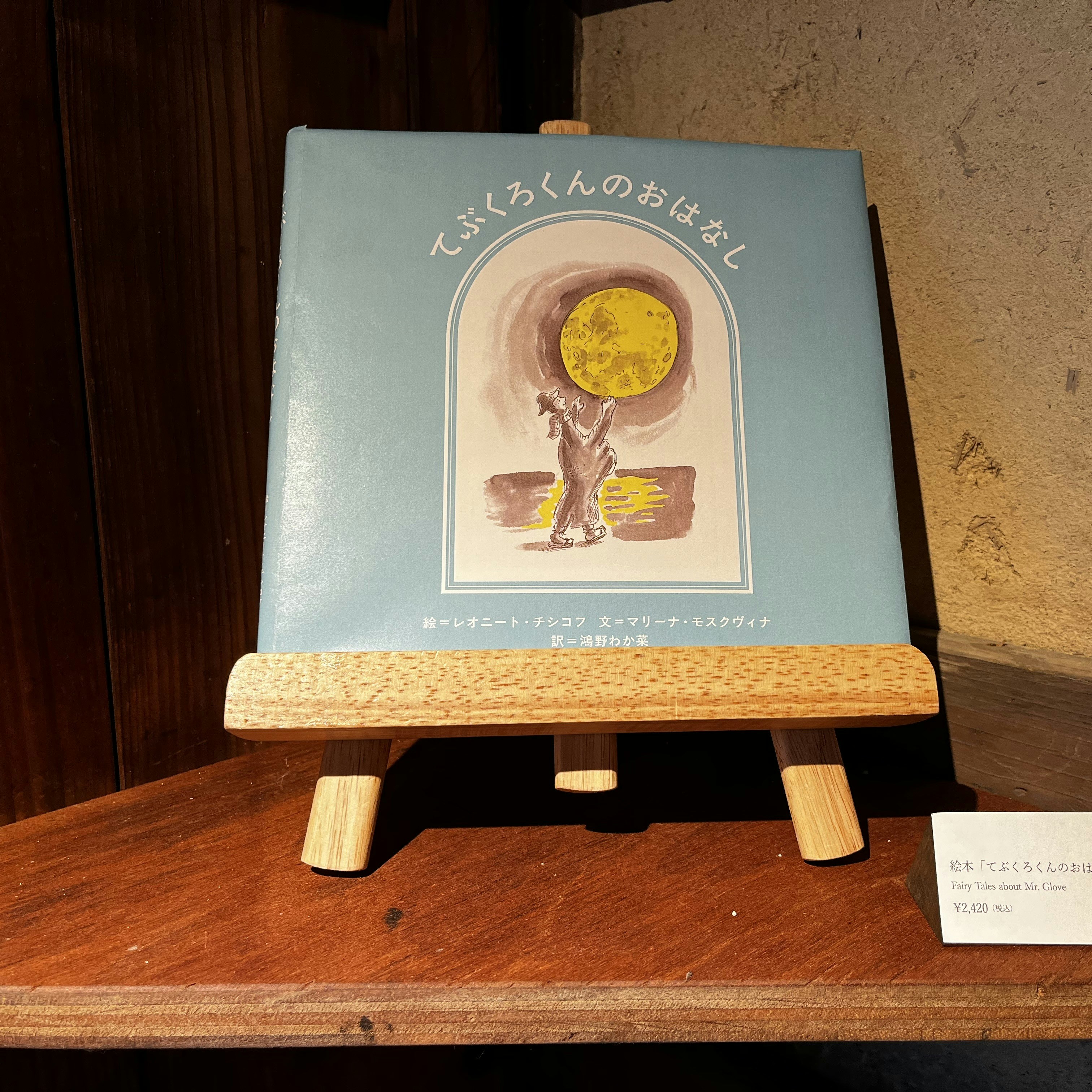

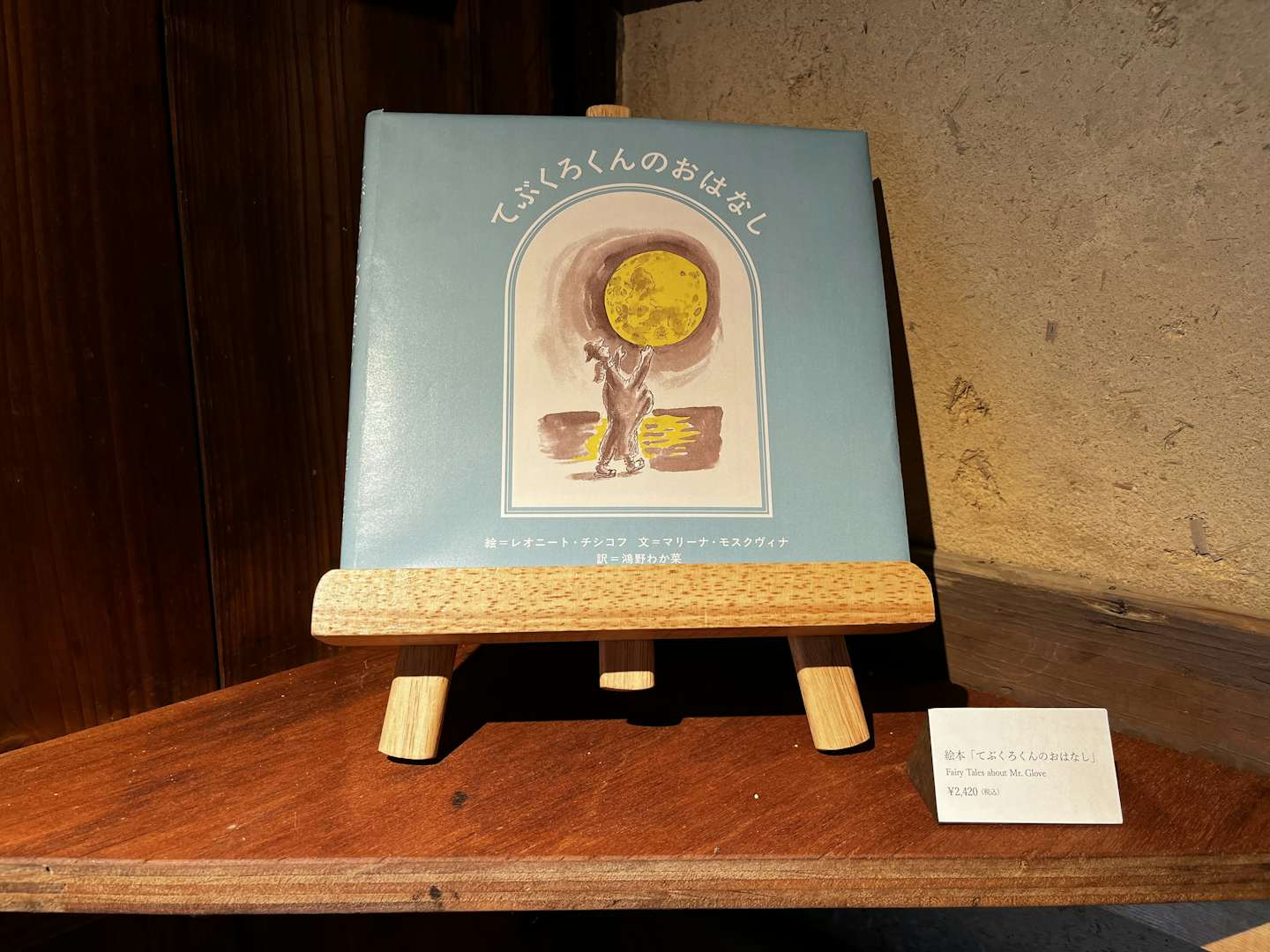

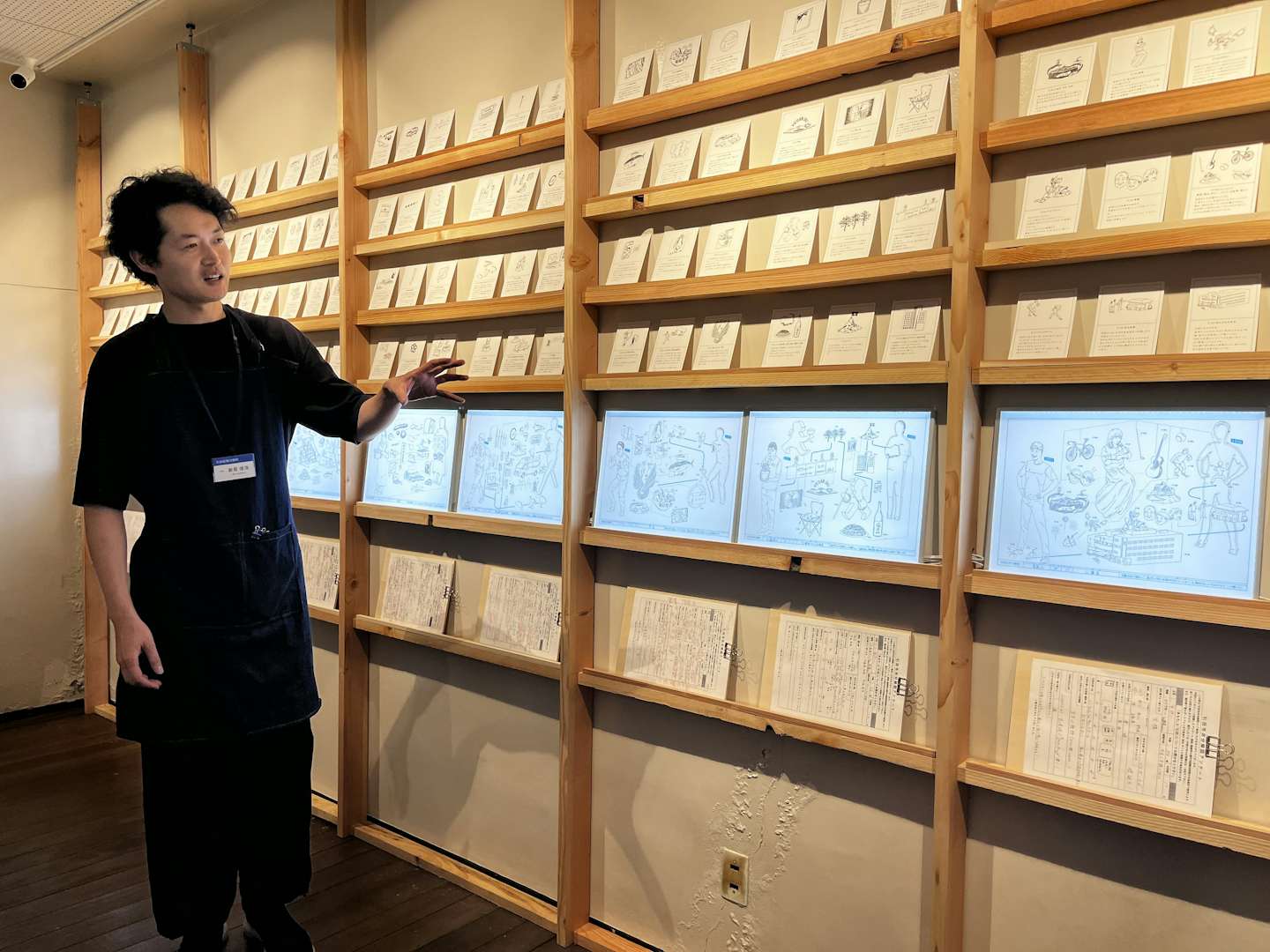

もともと倉庫であった場所を甦らせた「手袋ギャラリー」には、ロシア出身のアーティストであるレオニート・チシコフと、絵本作家のマリーナ・モスクヴィナ、そして建築士の宮崎晃吉+顧彬彬らによって設られた特別な空間が待ち受けている。会場内では、同地の手袋産業の歴史やその素材、技術などが紹介されているとともに、手袋を通じて、引田と世界そして宇宙とのつながりを感じさせるようなストーリーがインスタレーションと絵本のなかで語られている。

ほかにも、同エリアの各所では、東京藝術大学と香川大学が共同で取り組む引田のまちづくりプロジェクト「ぐんだらけ」が展開されているため、あわせて足を運んでほしい。

志度・津田エリア

さぬき市にあたる志度エリアも今回初めて会場となる。四国遍路のひとつである志度寺の門前町であり、江戸時代には農産物の集散地であったことから、商業都市としても発展してきた場所だ。また、津田エリアには、白砂青松の景勝地「津田の松原」があり、海岸沿いには約1キロメートルにもおよぶ松林が広がっている。

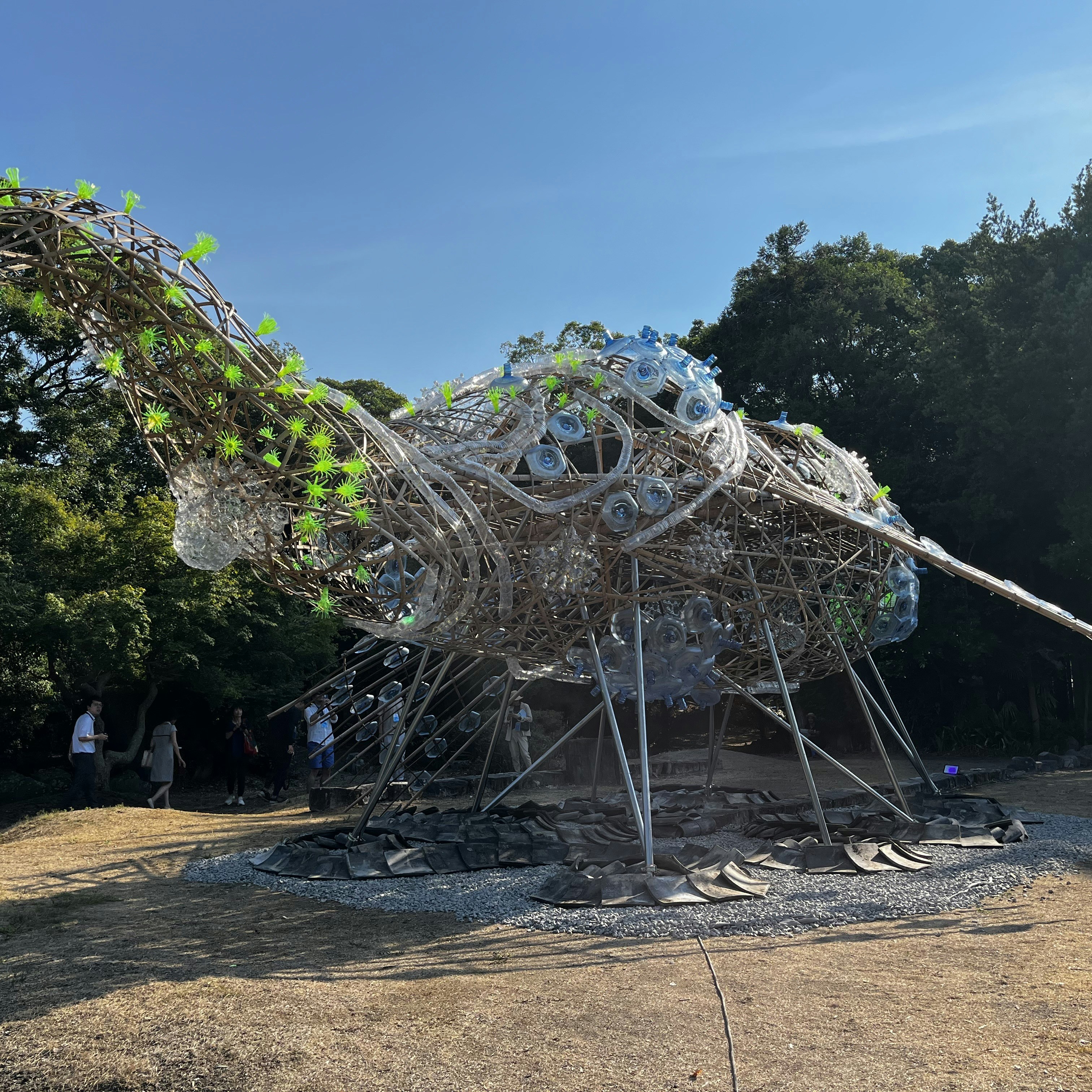

まずは志度エリアから見ていきたい。志度寺の庭園には、フィリピン出身のリーロイ・ニューによる巨大なオブジェが出現した。これは、フィリピン神話に登場する船「メブヤン」をモチーフとしたもので、素材は普段我々が排出するペットボトルなどのゴミを再利用するかたちで活用されている。リーロイによると、ゴミの排出量はフィリピンでも大きな問題となっており、自身の国の未来に思いを馳せながら制作にあたったという。

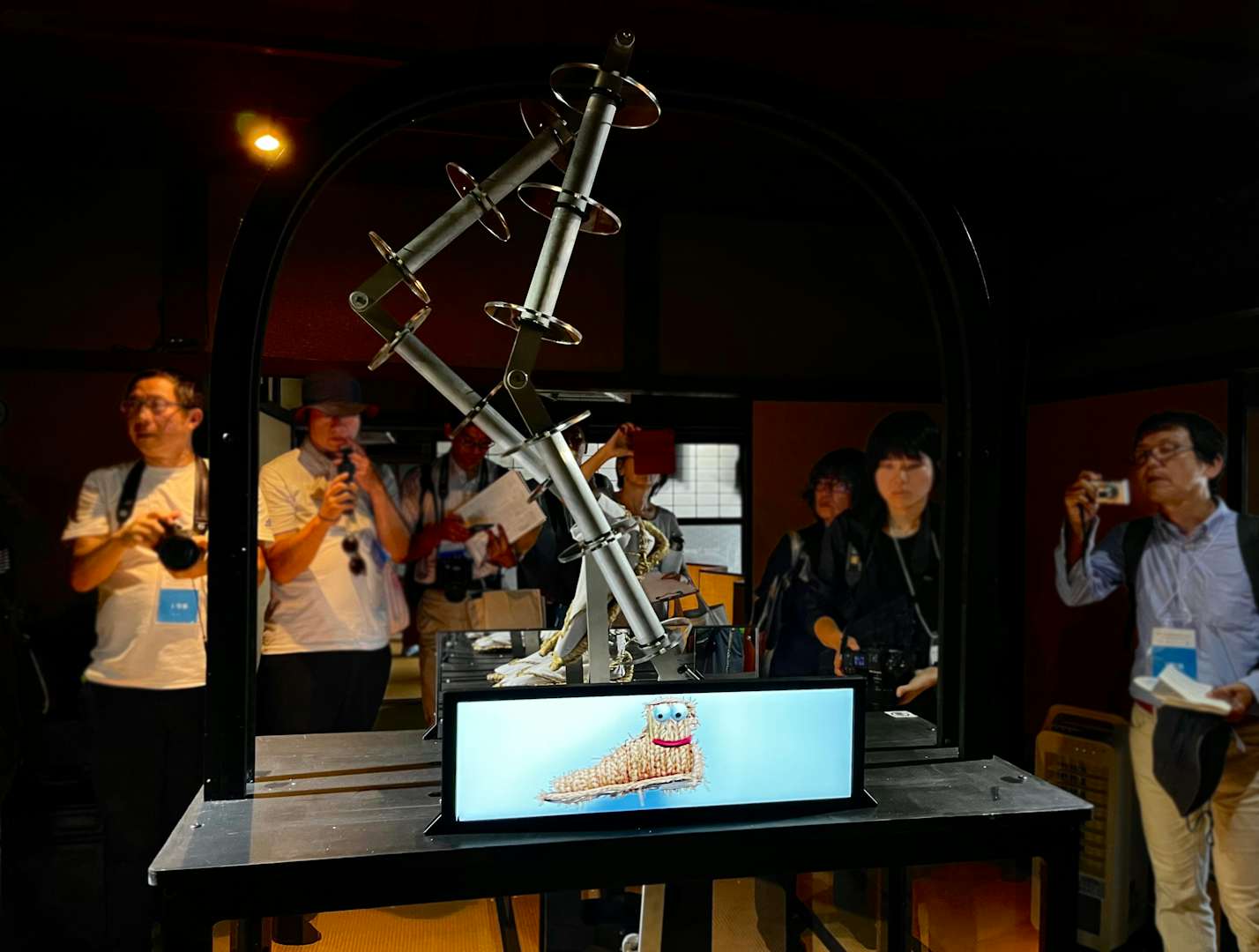

イギリス出身でアメリカを拠点とするニール・メンドーザは、日本の「付喪神」に関心を持ち作品制作を行った。付喪神は長く使われた道具や物に魂が宿るとされる民間信仰であり、メンドーザはこの日本ならではの「人ともの」の考え方をもってして、現代社会における大量生産・大量消費に切り込んでいる。

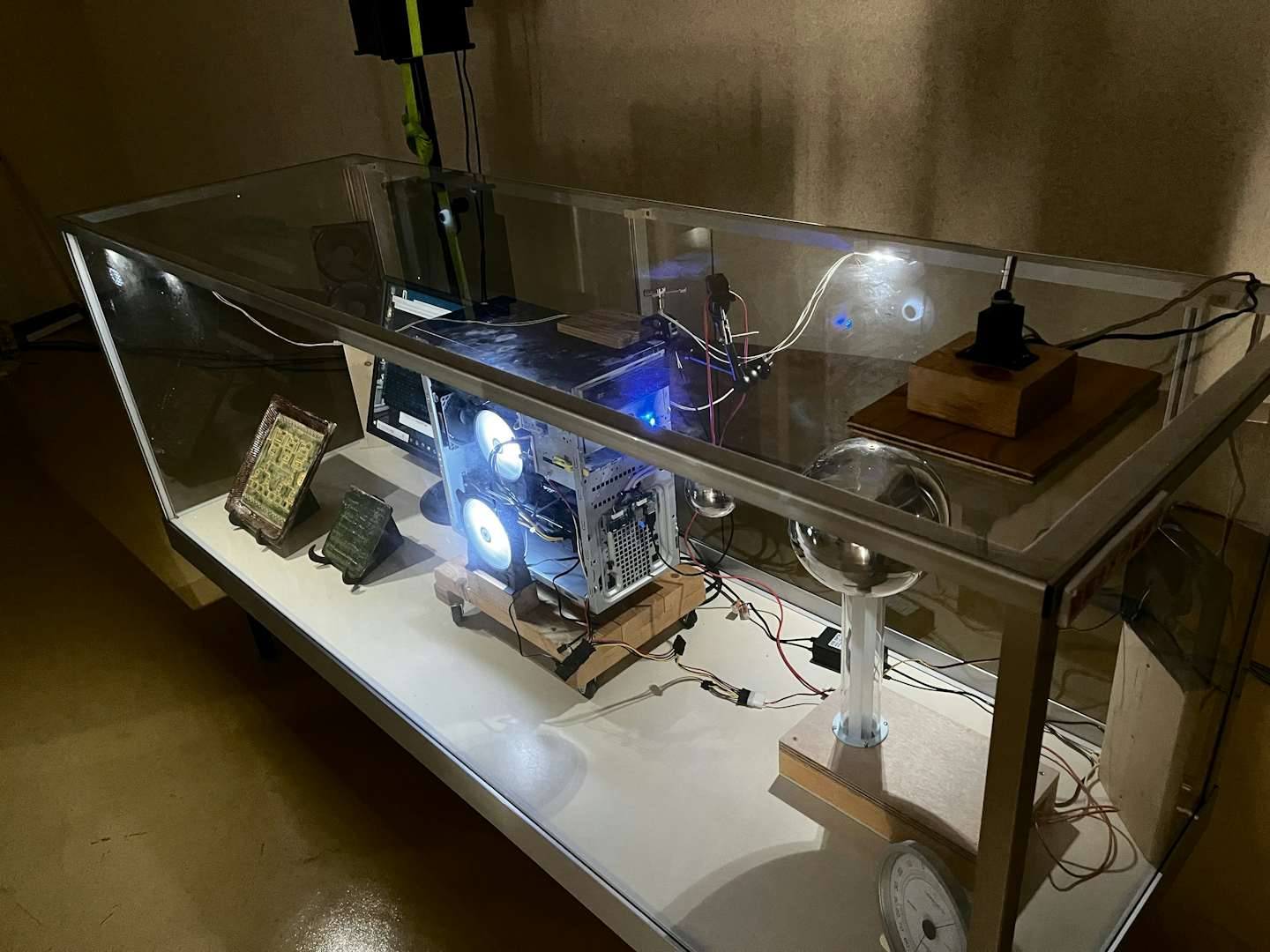

現在大河ドラマでも注目を集めている幕末の発明家、平賀源内がこの志度の地で生まれていたことをご存知だろうか? 同地の平賀源内記念館では、やんツーが平賀源内のエピソードをもとに「エレキテル」を用いたインスタレーション作品を展開している。

平賀源内旧邸では、筧康明によるインタラクティブ作品《Echoes as Air Flows》《Air on Air》が展示されている。作品の手前に設置されているセンサーに息を吹き込むことで、作品に変化をもたらすことができるほか、遠隔地とリンクして作品が起動するような仕組みだ。こちらも平賀源内そして瀬戸内という場所ならではの仕様となっているためぜひ体験いただきたい。

志度から車で20〜30分ほどにある津田エリアでは、松林のなかでケイトリン&ウェインが1.3万枚のメガネレンズを用いたインスタレーションを展開している。松林の静かな空間で作品を鑑賞しながら、毎日の時間の流れ、そして歴史という大きな時間の流れにゆっくりと想いを巡らせてみてほしい。

本レポートでは、夏会期からスタートする展示と、新エリアについての情報をお届けした。引田、志度・津田のエリアは夏会期のみ21時まで作品を鑑賞することができるため、日没の涼しい時間帯に足を運ぶのもよいだろう。

ほかにも、この瀬戸芸の玄関口とも言える高松港では、UNHCR × 瀬戸内国際芸術祭 ホンマタカシ「SONGSーものが語る難民の声」や、ベトナムにフォーカスし、アートや工芸、デザイン、食など様々な切り口からその魅力を紹介する「ベトナムプロジェクト」なども実施されているためこちらも注目したいイベントだ。

また、同芸術祭のメイン会場でもある犬島の「犬島 くらしの植物園」には、建築家・妹島和世によるパビリオン「HANA(ハナ)」も公開されたばかりだ。夏会期も見どころが盛りだくさんのため、本レポートが周遊ポイントの参考になれば幸いだ。