それは写真かもしれない。

アーティスト・迫鉄平インタビュー

迫鉄平(さこ・てっぺい)は写真の特性・限界を考察しながら、「写真のようなもの」を用いた作品づくりを行い、第39回「キヤノン写真新世紀」では審査員満場一致でグランプリを受賞した。そんな迫の最新作を展示する個展「FLIM」が東京・新宿のSprout Curationにて開催中(5月11日〜6月10日)だ。これまでの活動や制作の裏側について、迫にインタビューを行った。

なんにもならないものを撮ることの困難さ

——迫さんは2015年の「キヤノン写真新世紀」ではスナップ写真の要素を引き伸ばしたかのような映像作品でグランプリを受賞し、今回の個展「FLIM」でも同様の映像作品を展示しています。まず、迫さんが「スナップ写真」的な性質に着目したきっかけについて教えてください。

大学在学中に、なんの変哲もない光景をフィルムカメラで撮影し始めました。とりわけ特別なものが映っているわけじゃないのに面白く見えてしまうスナップ写真ってなんなのだろう、と面白さを感じたことがきっかけのひとつです。そこから映像へと展開し、いまは、いつでも持ち歩くスマートフォンで撮影するスタイルをとっています。

——迫さんの感じるスナップ写真の「面白さ」は、目の前に広がる光景をフレーミングすることの面白さでもあったのでしょうか?

いえ、フレーミング自体は自分にとってそこまで重要ではない気がしています。もちろん、写真という枠組み自体に説得力があるとは思うのですが、自分が求めるものとはまた違う話になってくるのかな、と。写真や映像は、面白いもの・劇的なものを要求されやすいジャンルでもあると思うのですが、僕はなんにもならないものを撮ることの不毛さと困難さを追求したいんです。特別な要素がない映像を「見続けられてしまう」のはなぜかとか、解決しないものとして自分の中にある感覚を追っていきたいと思っています。

——たしかに迫さんの映像作品は、何か起こりそうで何も起こらないのに、見続けてしまう。何でもない一瞬が引き伸ばされた「スナップ映像」とでも言うべき佇まいがあります。

映像は、決定的瞬間を持たないということ自体が決定的な意味になりうるという点が、写真とは少し違うように感じます。あと、図らずも、意味やある種の不気味さが含まれる映像が撮れてしまうことも多いので、そこは難しいですね。

——見る人が無理やり意味を見出してしまう部分もあるのかもしれないですね。

その「何かあるはず」という先入観って、写真・映像メディアがもたらす、特有の思い違いのようなものでもあるなと思っています。今回の展覧会タイトル「FLIM(フリム)」はエイフェックス・ツインの曲名が由来なのですが、最初僕は「FLIM(フリム)」を「FILM(フィルム)」と勘違いしていたんです。それって、写真・映像特有の思い違いに似ているように感じられて、タイトルにしました。

――実は私も、今回のタイトルをしばらく「FILM(フィルム)」だと思っていました。

その勘違いには、「写真的・映像的」なことが詰まっているような気がするんです。「写真だから、何か決定的なものが映っているだろう」「映像だから、何かが起こるだろう」。加えて「迫の個展だから“FILM(フィルム)”だろう」とか、メディアの特性を前提に勝手に期待・想像する部分が勘違いを助長させているんだと思います。

シルクスクリーンの中に見出した「写真」

——映像、写真、版画、ドローイングなど、迫さんは様々な種類の作品を手がけていますが、迫さんの中でそれぞれの媒体は密接に関係し合っているのでしょうか?

そうですね。少し抽象的なのですが、それぞれが独立した技術ではなくて寄り添っているイメージです。ある点から見るとシルクスクリーンは写真的だし、映像は写真的だし、写真はすごく映像的。どのメディア・技術も多面的で、それをどこから見るかみたいな話だとも思います。ですから、いろいろな媒体で作品をつくると、それぞれの特性が客観的に見えることも多いです。

例えば、水たまりに空が写り込んでいる写真作品を以前発表しましたが、これは僕が映像に取り組んだからこそ撮影できた写真であるような気がしています。映像では前後左右すべての方向を意識するので、それをきっかけに写真の中の構造・レイヤーに意識的になりました。

――今回の個展では映像作品に加えてシルクスクリーンの「バッドチューニング」シリーズも発表しています。迫さんは大学時代には版画コースに在籍されていたということですが、原点回帰的な意味合いもあるのでしょうか?

学部生の頃はシルクスクリーン専攻にもかかわらず、ずっと写真やドローイングを制作していました。というのも、写真を原稿に使ったシルクスクリーンと言うとなんでもウォーホルにつなげられてしまうし、新しい方法を見つけるのも難しそうだし、技術としては正直、あまり興味がなかったんです。でも、大学卒業後、学生に写真や版画の技術を教える機会をきっかけに「シルク(スクリーン)ってなんなのか」とあらためて考えるようになりました。シルクは一般的に「写真製版」と呼ばれる技法が主流で、モチーフが写真であろうがイラストであろうが、厳密にはシルクスクリーン=写真なのだと考えるようになりました。

――写真としての一面をシルクスクリーンに発見したということですね。

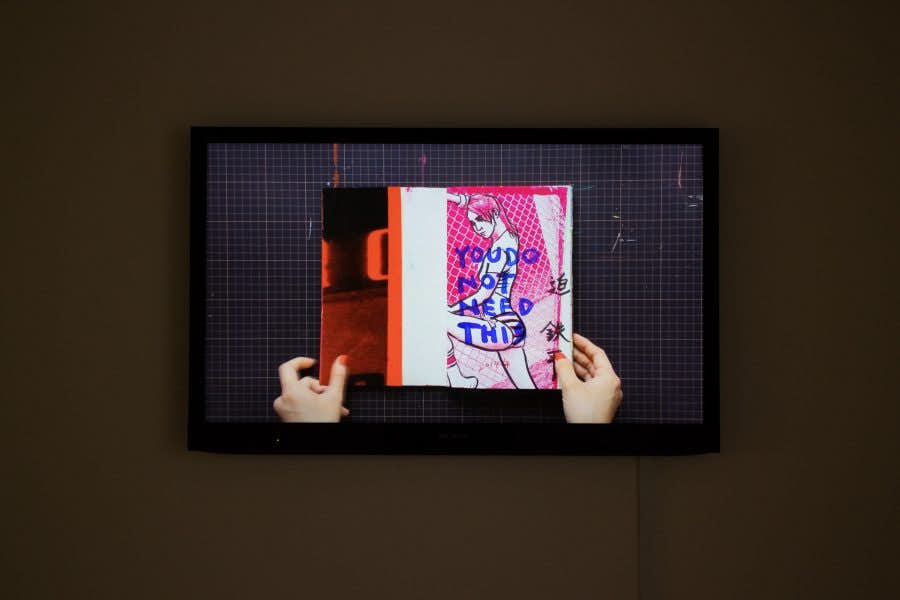

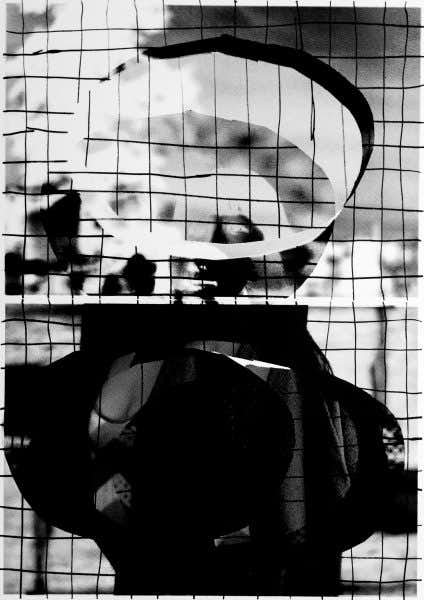

そうですね。今回展示する「バッドチューニング」シリーズでは、カメラを用いずに印画紙の上に直接物を置いて感光させる「フォトグラム」の技法をシルクスクリーンの製版過程において応用しています。版画は1枚の版から1枚のイメージを生成するのが基本ですが、この手法ではフォトグラムのように1枚の版の中に同時に4〜5種類のイメージを入れこめるアンバランスが面白い。同じ写真4枚とネガポジを変えた写真を2枚同じものを用意して切ったり貼ったり、ある種のずれを強調するために描画剤でドローイングを描いたり。グラビア写真のアザーカットを重ねて使用するなど、最近はずっと取り組んでいます。

グラビア写真から見えてくるもの

——迫さんの作品の中には、しばしば女性のグラビア写真がモチーフとして見られますが、これには何か理由があるのですか?

交換留学でイギリスに滞在したとき、「もうちょっと身近なモチーフやテーマから出発したほうがいいんじゃないの?」とアドバイスを受けました。海外の蚤の市に行くと、誰かもわからないような家族写真が普通に売られていて不思議に思うことが多いのですが、逆に日本では、マンガ雑誌でも情報誌でも、女性タレントやグラビアアイドルが表紙になっていることが多い。それは日本ならではの特殊性かもしれないな、と。

——グラビア写真はもはや慣例的と言えますよね。女性の写真が表紙やページ冒頭にあることで手にとってもらいやすいという側面はあるかと思うのですが。

なぜ雑誌にグラビア写真が必要なのか、じつは誰もわかってないんじゃないかという気すらします。加えて、南の島、芝生、スタジオのソファなど、被写体となる女性の背景にある環境があまりに記号的で、「人はこの写真に何を見ているのだろうか」という心境になってくる。そんな違和感を出発点に、被写体となる人物を背景に埋没させることでただの「風景写真」になる「ランドスケープ」シリーズもつくり始めました。

——迫さんは写真、映像、版画、ドローイングなど横断的かつ多彩に取り組んでいますが、いま一番興味のある媒体はどれですか?

シルクスクリーンを通していろいろ考えることが多いという意味でも、やはりいまは版画に興味があります。それこそウォーホルは1枚の版から同じ版画シリーズを何百、何千とつくったわけで、もはやちょっと異常だなと思う反面興味深いですし、自分も、もっとつくらなきゃいけないな、と思ったりします。いろんなシリーズを並行して進めていけるのが理想です。