場所や時間にとらわれない思考のプラットフォームを構築する。ラクス・メディア・コレクティブインタビュー

ヨコハマトリエンナーレ2020のアーティスティック・ディレクターを務める、ラクス・メディア・コレクティブ。それぞれの役割や表現形態を固定せず、様々なアプローチをしてきた彼らは、横浜の地で、そして新型コロナウイルスの脅威のなか、どのように企画をつくってきたのか。ヨコハマトリエンナーレ2011、2017でアーティスティック・ディレクターなどを務めた三木あき子が聞いた。

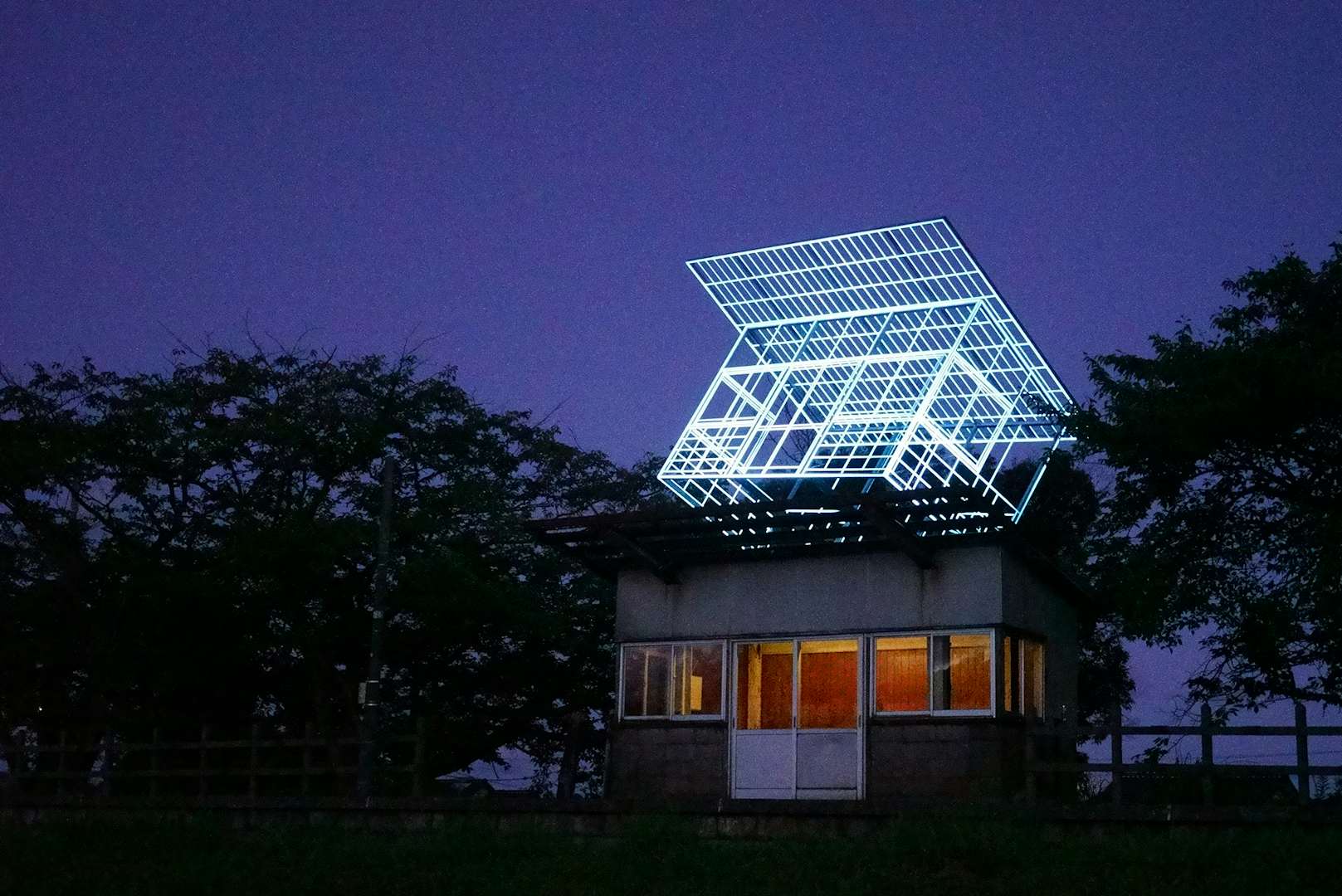

撮影=加藤甫 提供=横浜トリエンナーレ組織委員会

ヨコハマトリエンナーレ(以下ヨコトリ)も遂に第7回目を迎えた。例年は8月オープンだが、今年は東京五輪の開催に合わせて7月に前倒しとなる予定だった。しかし、新型コロナウイルスの影響で、東京五輪は来年に延期。ヨコトリの開催も危惧されたが、結局2週間遅れで無事にオープンとなった。奇しくも2011年、筆者がアーティスティック・ディレクター(以下AD)を担当した回は、3月の記者会見当日に東日本大震災が発生し、1ヶ月以上先行きが見えず動けない状態が続いたが、市長の英断により節電や余震が続くなか開催に踏み切った。当時も社会が不安定な状況での開催に懸念の声もあったが、結局、開けてみると、来場者数は予想を大きく上回る結果となった。今回も前向きな姿勢は一貫しており、海外からアーティストもADも現場入りできないという特殊な状況下ながら、若手を中心に、極東、アラブ諸国などからの参加も含む67組のアーティストの作品が展示・紹介された。

展覧会が示す「共生」や「毒」といった言葉から、コロナ禍との関係や作品のわかりやすさが強調されがちだが、ここでは、初の海外からのADを務めたラクス・メディア・コレクティブ(以下、ラクス)に、改めて彼らの活動について、また今回のヨコトリにどのようなアプローチで臨んだのかなどについて話を聞いた。

多様な表現形態と曖昧な関係性

ジーベシュ・バグチ、モニカ・ナルラ、シュッダブラタ・セーングプタの3人からなるラクスは、インドのニューデリーで1992年に結成。アーティストとしての活動だけでなく、展覧会企画、リサーチや執筆など表現形態も多様で、異なる分野の専門家や市民らとの協働活動も多く展開。筆者が企画した2008年「チャロー! インディア:インド美術の新時代」展(森美術館、東京)の準備調査で06年末にデリーの事務所を初めて訪れた際、彼らのまるでパフォーマンスのごとき話しぶりと、異分野の人々とのアートの枠組みを超えた活動に驚かされた。その、良い意味で掴みどころのない活動は、当時インドのアート界で顕著だった、いわゆるコモディティとしての作品とは一線を画し、新たな世代の台頭を強く感じさせてくれたものだが、その発足はどのようなもので、いかに活動が展開されていったのか。

(C) Raqs Media Collective

「われわれは、もともと大学の授業で出会いました。若者らしく、既存のフォーマットや定義をどう壊して再定義していくのかということに関心があり、最初は映画を一緒につくりました。『メディア』と『コレクティブ』に関わることが、デリーの文化風景を表すのに適していると思い、名前にも入れたのですが、それは知的なゲームであり、われわれは何者なのか、自分たちに何ができるのかを問い続けること自体が活動となっていきました。よって、自分たちのなかでアーティスト活動やキュレーション、調査などとのあいだに区切りはないし、それらはすべてラクスを形成する流れのひとつです。つまり、ラクスの活動そのものがわれわれの作品なのです。コレクティブであることの背景には、『サードマン現象』という考え方があります。これは、山登りなど人間が困難な状況に置かれ、時に命の危険にさらされたときに起きる現象で、その場にいるはずのない『誰か』に助けられる体験のことです。それは第三者的に客観性を持つことだと言えます」。

いっぽう、複数による人間の共同作業はユートピア的でもあり、いろいろな意見をまとめて何かをつくり上げていくのは決して容易ではないと思われるが、具体的な作業は三者のあいだでどのように進むのか。

「以前は、昼間はサライ・プログラム(*1)の仕事でつねに20〜30人と仕事をして、夜はラクスの活動をしていました。そのときもどこからどこまでが自分たちの仕事か不明でしたが、今回の都市封鎖の制作のなかで、その境はますます曖昧になり、結局他者との活動や三者間の仕事に線引きがないということが、われわれの活動の特徴だと思えるようになってきました。もちろん、例えば、モニカはSF、ジーベシュは小説やエッセイが好きだとか、それぞれ個人的な関心や傾向はありますが、3人で話していると、実際には自分は読んでいない本を読んだことがあるかのような錯覚を覚えることがあります。お互いの声を代弁しているような感覚です。そうした線引きがない曖昧な関係性のなかでわれわれの作業はつねに進んでおり、展覧会のキュレーションも同様です」

つまり、彼らの「まとめ方」=作品は、ゴールのように完結したものではなく、何かを考えるためのプラットフォームや装置のようなものを提案することなのだろう。

画像は『アインシュタインとベルクゾンⅠ』(中国語版)上演の様子

(C) Raqs Media Collective

アジア圏の「個別に評価する視点」の欠如

近年はアジア圏でも多くの国際展や芸術祭が開かれるようになり、マニフェスタ7(2008)や第11回上海ビエンナーレ(2016〜17)など、世界規模で大型国際展の企画を数多く手がけるようになっている。環境の変化をどう見ているのだろうか。

「たしかに、アジアでも国際展や美術館といったいろいろな拠点や場所が増えています。また、アーティストの数の増加だけでなく幅の広さや内容の濃さも見受けられます。このあいだも講演に呼ばれて台北に行きましたが、大会場にたくさんの若い人が聞きに来ており、新しい観客層も増えています。上海も同様で、現代美術に関心を持つ若い層が育っていることを実感しています。それに応じてか、展覧会を依頼されるところからは、あれもこれもいろいろやってほしいという要求が大きくなってきているようにも感じています。いっぽうで、批評など言説に関する部分においては遅れています。つねに第三者的な批評にまだ頼っている感があります。第三者的な批評とは、西洋中心の批評ということもありますが、必ずしも西洋対非西洋ということではなく、グローバル資本主義に基づく成功の価値観や露出度の高い人たちに影響されたりということも含みます。つまり、個別に評価する視点が欠けているのです」。

「個別に評価する視点」というのは、本展においても重要な意味を持っているように思われる。具体的にどのように企画を考えたのか。また、横浜の土地性にいかにアプローチしたのだろうか。

「ヨコトリは非常に幅広い観衆を対象としているという説明を最初に受けたので、観客の一人ひとりが自分たち自身で作品そのものについて問うことができるようにするには、どのような方法論が可能なのかということを考えるなかで、言説とともに、アートの実体験の大切さを重視しました。

それ以外にもいろいろな試みを考えました。そのひとつが時代や文化的背景の異なる実在の人物の生き方や考え方を例示する資料であり、独学、発光、友情、ケア、毒に関する思考の素材である『ソースブック』というものです。それで試みたのは、たんに作品とテーマの関係を考えるだけでなく、いろいろな人が関わって価値体系をつくっていったり、自分たちで のおのの言説をつくり出す、パラダイムや地盤につながること。それは、『注意の順序』と言え、身近なもののなかで何を注意深く見るのか、その優先順位を自分たちでつけてもらうということです。

展覧会のつくり方でいうと、マニフェスタや上海ビエンナーレのときよりも、より自意識が強いというか、より緻密に計画し、濃縮、凝縮などを意識してつくりました。また今回は、複数のいろいろな入口をつくって、多面的にかたちづくろうともしましたね。

横浜という土地との関係性については、例えば、日本は島国ゆえの内面性などがよく言及されますが、そこにどんな文化体系があるかということよりも、その背景に何があるのかを理解しようとしました。横浜美術館の所蔵品にしても、われわれが関心を持ったのは、それを通して美術館がどのようなセルフイメージをつくってきたのかということで、それも見えないところにあるものをつかむということなのです」。

撮影=大塚敬太 提供=横浜トリエンナーレ組織委員会

初の海外からのADであることや、これまでのヨコトリとの差異化はどれくらい意識したのだろうか。

「もちろん、過去6回の資料はすべて読みました。そこで興味深いと思ったのは、そこに通底する関心があることで、日本対欧米の対話をどこかで意識してきたことが読み取れました。つねに、欧米との比較検討がなされているのです。それは、先ほどのセルフイメージの話に関連しています。つまり、日本人がどのようなセルフイメージをつくってきたかということです。でも、いまはアート界においても変革が起きていて、ドクメンタ15にインドネシアのルアンルパがADに招聘されるような世界的なシフトのタイミングで、日本人でも欧米人でもないわれわれが呼ばれているということは、これまでの比較検討を初期化する時期と読み取れます。

そこで重要なのは、いかに横浜に変化を起こせるかということですが、われわれは客観的な視点でアプローチができるわけです。まったく新しい感覚でアプローチできるということは、『平行につながる風景』というか、これまでとは違う人たちがアートの風景のなかに入ってくることを可能にするのです。

様々な試みと大変さという意味では、時間軸の考え方を変えることを組織側に説得するのに苦労しました。つまり、展覧会を展示会期だけでとらえるのではなく、1000日間の活動としてとらえる。それで準備段階からエッセイを出すなど、『あいだ』の時間を使うことにも意味があることを示そうとしたわけですが、可視化されていないものの意味を説くことは難しいです。そうした展覧会の場所・時間の制約に縛られず拡大していくことは、上海ビエンナーレでも「セオリー・オペラ」というかたちでやったのですが、今回はイベントとは違うかたちでできないかと考えて『エピソード』というものを設定しました。

また、ソースブックは観客が事前にダウンロードして、読んだうえで展覧会を鑑賞する形式で、展覧会の入口も変えました。ソースブックは、鑑賞マニュアルやガイドブックとは異なり、展覧会の前にあり、また体験後に読み取りをしてもらい、生活のなかで続いていくものです」。

撮影=大塚敬太 提供=横浜トリエンナーレ組織委員会

つまり、人々の鑑賞体験の仕方から変えていくわけである。最後に一言メッセージを聞いたところ、まだ自分たちも展覧会を実見していないので早く観に行きたいと前置きしつつ、「いま、世界ではいろいろな動きがあるが、変化のときに自らを見直し、見方が変わるように、自分自身にエネルギーを注入し直してほしい」との言葉が返ってきた。ラクスがこれまで推し進めてきたヒエラルキーや枠組みの否定、表層の裏を読むこと、既存の枠組みや概念を初期化し、他者の視点に頼らず自らの見方を持つこと、排除するのではなく、様々な他者をケアし関わっていくことが、どこまで可能かはわからない。だが、国際展や芸術祭の数は多いが継続せず、いまやトリエンナーレという名前自体が傷を負っているかのような日本で、20年とはいえ着実に継続してきたヨコトリが次なる段階に移行しつつあることは事実だ。新たなエネルギー注入とは、今後10年、20年へのエールとも、また、改めて人類の知恵を信じようというきわめて前向きな呼びかけのようにも感じられた。

*1──2001年に設立されたインド有数の人文系シンクタンク国立発展途上社会研究センターの外郭団体で、都市空間や文化の変容などについて研究する。