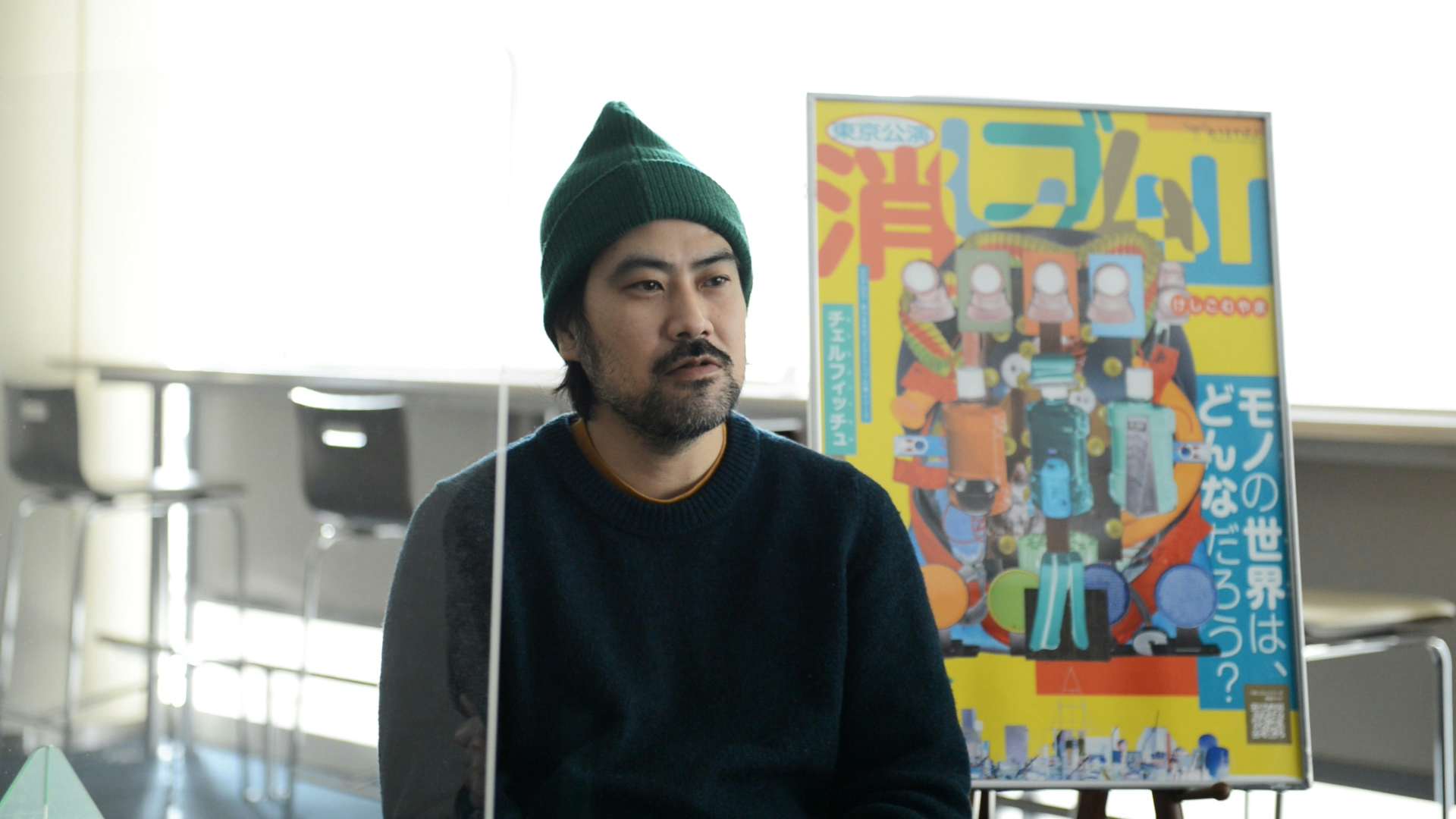

震災と復興の記憶から築いた「消しゴムシリーズ」がたどり着く場所。岡田利規✕金氏徹平インタビュー

劇作家・岡田利規率いる演劇カンパニー「チェルフィッチュ」が、美術家・金氏徹平と取り組んできた演劇「消しゴム」シリーズの最新作『消しゴム山』の東京公演が2月11日〜14日(オンラインは13、14日)に開催される。岡田がシリーズを通じて目指してきたもの、そして金氏がどのようにそこに携わったのか、ふたりの話から明らかにする。

岡田利規は2017年に岩手県の陸前高田を訪れ、その光景に唖然とした。11年の東日本大震災で津波の被害を受けたこの地では、高いところに住まなければいけないという危機感から、東京ディズニーランド2倍半のエリアに東京ドーム9杯分に及ぶ盛り土をし、地面の高さを12メートル嵩上げする復興工事が進められていたのだ。

「12メートルって、ビルでいえば3階とか4階ぐらいの高さです。広大な敷地の全体がそれだけ高くなるわけです。とんでもないスケールのことが行われていて、衝撃を受けたというか、クエスチョンマークですよね。こんなことって、してもいいんだろうか人間は、って思っちゃったんですよ」

2005年にチェルフィッチュの初期代表作『三月の5日間』で岸田國士戯曲賞を受賞して以来、多様な表現手法で演劇の枠組みを拡張してきた岡田。さまざまな取り組みで満足感を得たいっぽう、大きく違う「何か」を見つけないと新しい作品をつくるモチベーションが見つからない。行き詰まりを感じ、「人間中心主義的なものにもとづいたものではないもの」こそが、自分が取り組むべき新しい演劇だと考えた。そこで声をかけたのが、コラージュの手法で彫刻の概念を拡張する美術家・金氏徹平だった。2011年のチェルフィッチュ作品『家電のように解り合えない』以来、何度かコラボレーションを行った金氏に声をかけるのは「『またか』ってなるから保留してた」という。

「舞台に人間の役者が出てくるだけじゃなくて、それと張り合うような感じで人間じゃないモノが出てきて、モノと人が同じようなレベルで演じるような、舞台上での存在感をもつモノが必要だと考えました。それが陸前高田の体験を演劇化する具体的な方法じゃないかという気がして、それができるのはやっぱり金氏さんだ、って思ったんです」。

岡田は金氏に陸前高田での体験と、モノ・道具と人が同じようなレベルで舞台に登場するという新作の概念をざっくりと話した。金氏は自らが彫刻で問題にしていることと結びつくことがあると感じ、コラボレーションを行うことに決めた。

「例えば、(意味や用途をもっていた)モノが人間と切り離された状態で存在していたり、そのモノがそのモノでない状態で存在したり、人間の時間や大きさのスケールとかけ離れた状態に置かれたりしたら、それはどう変わってしまうのかということをよく考えていました。しかしそうした疑問を彫刻に持ち込むとしたら途方もない話だし、実現は不可能ではないかという思いが頭にありましたが、演劇という手法のもとであれば実現できるのではないかと考えることができたんです」。

岡田と陸前高田を訪れた際に、金氏は「風景そのものをつくっている」と感じた。震災から時間が経っても工事は完了せずに進められており、その背景には多様な思惑が絡み合い、「ひとつの方向を向いていない」ことにも強烈な違和感を感じた。いっぽうで、彫刻的で造形的でもあるようにも見えたことから、舞台上に様々なモノ・道具を配置することを決めた。

「演劇やパフォーマンスなどを経験してから自分の彫刻のことを考えると、彫刻をつくるプロセスはすべてパフォーマンスというか、演劇というような感じがしています。2秒間しか成立しない彫刻も、何万年も存在し続ける彫刻もあって、どこを切り取るかという話のような気がしていて、彫刻における時間のことを考える大きなきっかけになりました」。

『消しゴム山』の舞台を客席から見ると、そこは足の踏み場もないほどにモノ・道具で埋め尽くされている。役者は舞台上のモノ・道具を動かし、使い、話をつづっていく。洗濯機が壊れた話。コインランドリーに行くと、やはり洗濯機が壊れたと話す複数の客と出会った話。やがて洗濯機を「この人」と呼ぶほどになっていた自分の感情を打ち明ける話。エピソードはコラージュのようにつながり、身体の動きは言葉から独立したパフォーマンスのようにして展開する。言葉と身体の関係性をどのように提示するか、演劇の本質をそこに見出して可能性を追求してきた岡田は、さらなる展開としてそこにモノを等価にして取り入れることにチャレンジした。壊れた洗濯機のエピソードから、SFのような未来人の話など、エピソードのコラージュは広がり、気づいたときには、モノへの何がしかの感情が生まれているはずだ。

始まりは人とモノの関係への考察だった。2019年に『消しゴム山』が初演され、2020年には金沢21世紀美術館で『消しゴム森』としてインスタレーション/パフォーマンスとして発表され、コロナ禍では役者の日常を交えた映像『消しゴム畑』となった。「消しゴム」シリーズの到達点はどこにあるのかを尋ねると、岡田はこう答えた。

「久しぶりにいま『消しゴム山』の上演を準備していて思うのは、『消しゴム森』『消しゴム畑』をつくりながら人とモノの関わり方について、演者の各自のセンスがどんどんよくなってきたと思うんですよ。ただ、普通の意味でのお芝居、演技というのは『消しゴム山』にしかなくて、リハーサルをしているとやっぱりそれがおもしろいなと感じます。『消しゴム畑』を写生する小説を書いたんですけど、そこでオンラインの要素をテキスト化できたし、消しゴムシリーズのコンセプトをくっきり打ち出せた気がしているので、おそらく『消しゴムなんとか』をさらにつくることはないと思いますが、ここから発展した何か、というのにいずれ取り組みたいと思っています」。

『消しゴム山』の再演では、初の試みとしてバリアフリーと多言語で鑑賞できるオンライン型劇場「THEATRE for ALL」と連携して初のライブ配信を行うのに加え、劇場ではエクストラな消しゴム山が姿を現す「エクストラ音声ガイドの貸出」(骨伝導イヤホンを視覚障害の方優先)と、子どもや障害のある方のための「鑑賞マナーハードル低めの回」を実施する。

「エクストラ音声ガイドには『山がつぶやいている』っていうタイトルをつけたんですが、その音声を聞くと山がつぶやいているんです。バリアフリーという言葉がありますが、『もし見えていたら、こういうものがあなたには見えていますよ』と、景色をただ言葉で補完して説明することに意義を感じないので、そうではなく、別の情報を音声で与えるようにしたいと考えてテキストを書きました。初めてすぎてどういう結果になるかわかりませんが、それによってよりおもしろい劇場体験になったらいいなと思っています」。

おそらくこの公演は、岡田利規が演劇の枠組みをさらに拡張するための、金氏徹平が彫刻表現をさらに発展させるための第一歩となるはずだ。