「透明なものに近づくには、自分も透明にならなきゃいけない」。福島出身のアーティスト・渡邉洵が追いかける3.11への実感

東日本大震災から10年、新型コロナウイルス流行から一年。今日の人間の身体は、目には見えない脅威に晒され揺らぎつづけている。福島出身のアーティスト・渡邉洵は、被災してもなお得られていないという3.11への実感を求め、身体を過剰に酷使するパフォーマンスを展開。その活動のなかで渡邉は、いかに自らの身体をとらえてきたのだろうか。渡邉の作品を追ってきたアーティストの布施琳太郎が訊く。

放射能やウイルス──私たちの身体は、それぞれにとっての「あの日」から、目には見えない脅威に晒され揺らぎつづけている。身体を過剰に酷使するパフォーマンスや映像作品を手がける福島県出身のアーティスト・渡邉洵は、3.11の渦中でいかに自らの身体をとらえてきたのか。

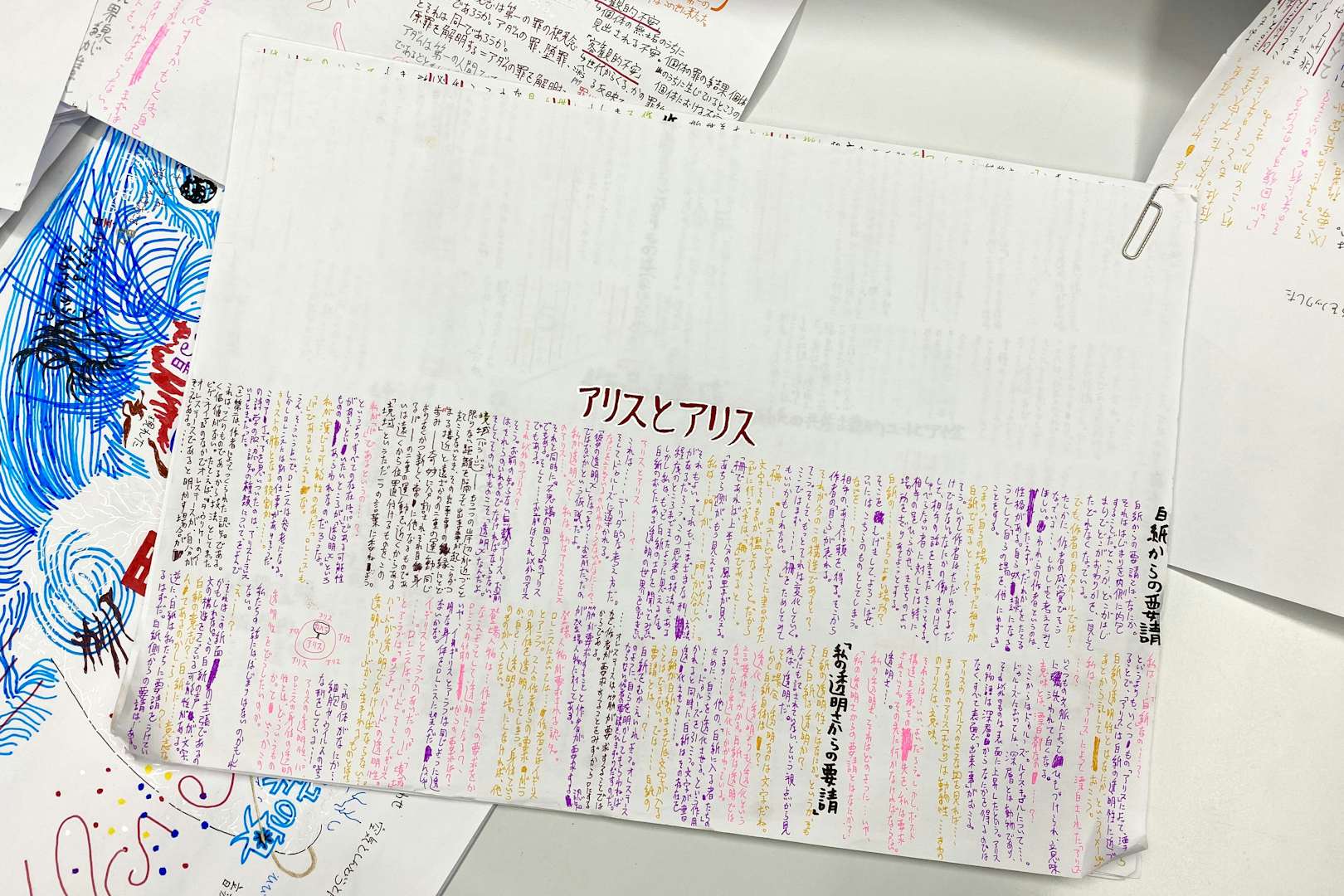

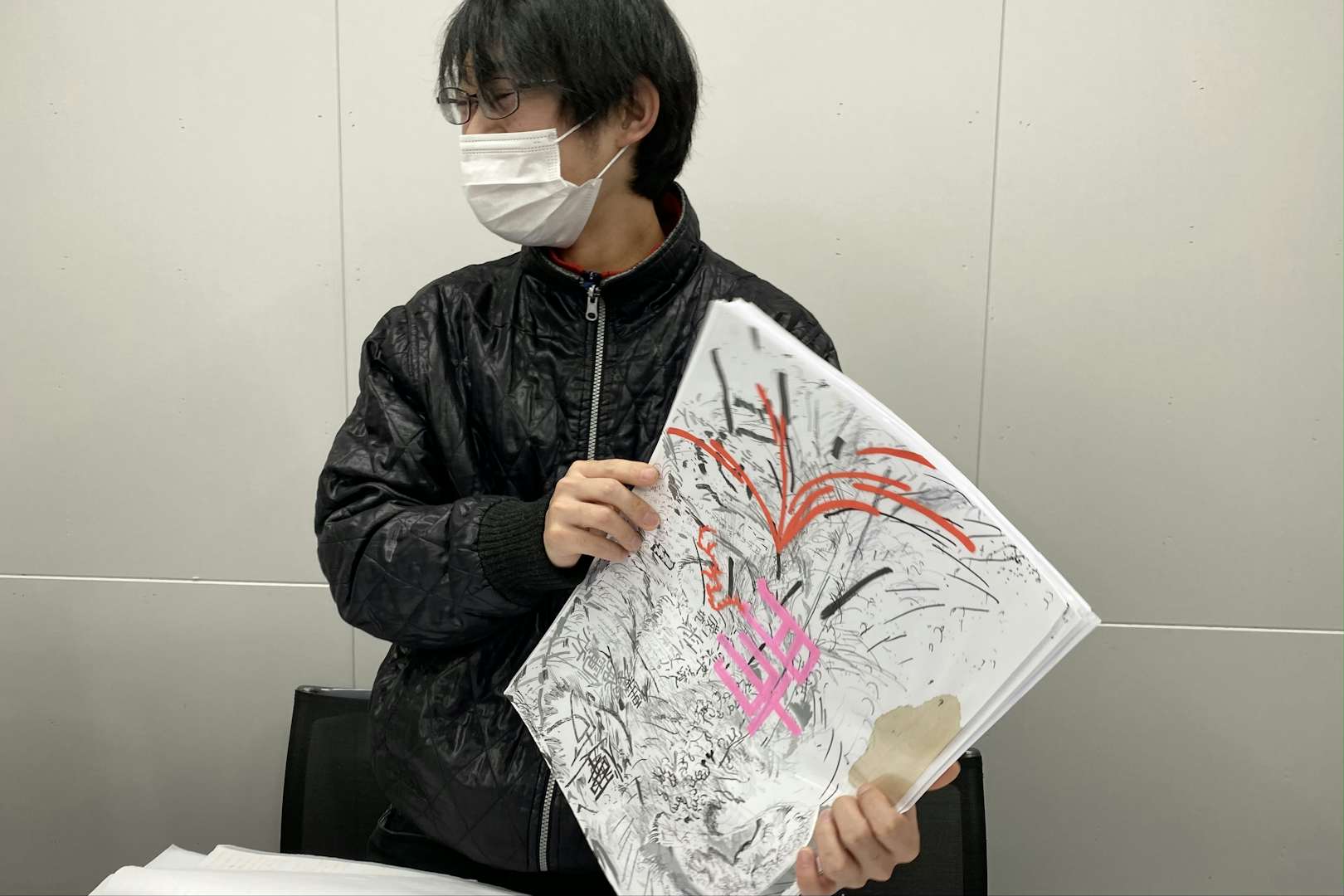

福島から東京まで200キロの道のりを歩き、その様子を360度カメラで収録した新作《リュウの首を補完する》(2020)から、3.11当日の記憶をもとに制作された《あの日の記憶から》(2016〜17)と、移動できない発電用の自転車を24時間漕ぎつづけるパフォーマンス《原発ジプシー》(2017)のふたつの過去作を遡り、渡邉の表現を紐解いていく。

「頭(東京)」と「体(福島)」をつなぐ首

──《リュウの首を補完する》が、どのように生み出されたのか制作経緯を教えてください。

僕は美大進学のための予備校に入ることを機に東京に出てきましたが、福島にいた頃の身体感覚と、上京後の身体感覚はやっぱり違います。《リュウの首を補完する》では、その身体感覚の違いや違和感のようなものを、自分の身体を使ってつなげるために、スタートを福島県のいわき市石炭・化石館、ゴールを東京・上野の国立科学博物館に設定し、その間の200キロの道のりを360度カメラを回しながら歩きました。この2館では、どちらも目玉展示物として「フタバスズキリュウ」の等身大の模型が展示されています。フタバスズキリュウは海に生息していた首長竜で、『ドラえもん』に登場するピー助をイメージしてもらうとわかりやすいかもしれません。フタバスズキリュウは、いわき市で発見されたものの特徴である長い首が見つからず、発掘後に国立科学博物館が首を補完したというエピソードがあります。

この作品では、「エネルギーを生産する『体』としての福島と、エネルギーを使用する『頭』としての東京」という関係を想定し、その間の道のりを「首」ととらえて歩くことで2点をつなげようと試みました。エネルギーの生産と消費という視点から見た東京と福島の関係を、博物館がフタバスズキリュウの首を補完する作業と重ねて着想した作品です。

──東京のインフラというと最初に電気がイメージされるかと思いますが、《リュウの首を補完する》は石炭に注目していますね。それはなぜですか?

福島には、原発が設置される以前から常磐炭田があり、炭鉱で石炭を掘っていました。僕の住んでいたいわき市は、大昔に海だったこともあり、石炭とともに、アンモナイトや魚竜の化石がたくさん採れたそうです。戦中・戦後の高度経済成長のなかで、石油が台頭してくるまで石炭は掘られつづけました。福島に限らず全国各地の炭鉱が東京に石炭を送っていたわけですが、福島では炭鉱が閉山すると次に原発が設置されました。福島第一原発事故以降も、石炭をガス化してそれをもう一度燃やす……といった新しい火力発電が研究されていたりと、僕が育った町やその周辺にはいまだエネルギーを生み出していく歴史がある。そういった町の土地性は、自身の身体感覚に少なからず影響を与えていると思います。

この作品では、フタバスズキリュウの首が補完された話のほかに、炭鉱夫もモチーフに選びました。いわき市湯本町の炭鉱は、中に水風呂があったらしく、いわき市石炭・化石館には、水風呂に入る炭鉱夫の像が展示されています。炭鉱の近くに湯本温泉があるため、地下が灼熱地獄で、水風呂は炭鉱夫が熱中症にならないためのものだったそうです。

僕は、その炭鉱夫の像を見たときに古代ギリシアの数学者・アルキメデスを思い起こしました。あるときアルキメデスは、王様から、王冠に銀などの混ぜ物が入っていないかをたしかめるために金の王冠の体積の量り方を教えてほしいと頼まれます。悩みながらアルキメデスはお風呂に浸かり、浴槽からあふれ出すお湯を見て、水面がどれだけ上がったかによって体積を量ることができるとひらめきます。そこでアルキメデスは「エウレカ!(=発見した!)」と叫び、裸のまま王様が待つ城へと駆け出していくのです。このアルキメデスのエピソードと紐づけて、いわきの炭鉱夫は水風呂に入った際になにを発見するだろうと妄想を膨らませ、自分の身体が黄金に輝いていることに気付くのではないかというストーリーを立ち上げました。生産という価値基準のなかで、自分たちの体そのものが黄金に輝きはじめる……と。そして僕は、作品のなかでその水風呂から東京へと歩き出します。

「主体の電源を切る」ためのパフォーマンス

──《あの日の記憶から》は、自分の息が自分のためのものではなく、瀕死の金魚を生かすためのものであることに渡邉さんの身体性が表れていますよね。

《あの日の記憶から》は、3.11当日の出来事をモチーフにしています。東日本大震災が起きた瞬間、当時高校2年生の僕は家にいました。揺れで飼っていた金魚の水槽が倒れそうになり、慌てて押さえたらバシャバシャと自分に水がかかって。その後電気と水道が止まり、水槽のポンプが機能しなくなり、金魚が酸欠で水面に浮いてしまっていることに気付きました。とにかく金魚を蘇生させたくて、慌てて水を汲みに行き、汲んできた水にストローを差してブクブク吹いて、人工呼吸のように金魚に酸素を送りつづけたんです。翌朝に電気が点くまでは、母と弟と交代交代で寝ずに息を吹き続けました。そして無事に金魚が生き返ったという経験をもとに制作した映像作品です。この作品に限らず、自分の身体感覚や表現には舞踏との共通点を感じていて、例えば「舞踏とは命がけで突っ立った死体である」という土方巽の身体感覚は、なんとなく知っているような、同期できる感覚なんです。

──場との関係のなかで表現が生み出されたり、土地や歴史に対して自らの身体を明け渡すような制作態度からも、舞踏は参照点としてわかりやすい。その舞踏派的な身体性は、福島から東京まで歩きつづけるような身体の過剰な酷使によって成り立っている気がします。

そうですね。僕は身体を酷使するなかで、自分の主体の電源が落ちるような瞬間があります。じつは一度予行練習で東京から福島までの200キロを4日かけて歩いてみたのですが、本当につらくて3日目には足が痛すぎて歩けなくなってしまい……。5日目にはバイトの予定を入れていたので、もう諦めて東京に帰らないといけないと思いながらも歩きつづけていました。その途中で、本当の限界を超えたときに自分の主体の電源がプチっと切れる感覚を経験したんです。使いものにならなくなった足の代わりに、手が前に大きく動く。何かをつかむように、前へ前へと身体を導いていく。まるで手が足を補完するような現象が起きました。僕は、主体はある領域を占領しているものだと思っていて、それでいうと、主体がなくなったあとは主体があった領域だけが残る。予行練習で主体の電源が切れたとき、その空っぽになった領域──舞台のようなところ──に、普段は見えない体の部分たちが次々と現れて主張してきました。僕の身体をなんとか前に進めるために、彼らはそれぞれが能動的に動きはじめる。僕の頭はそれをただ眺めているだけなんです。普段脳の命令にしたがっている彼らは、主体の電源を切らないと現れてこない。

主体の電源が切れる経験を得たうえで、本番は5日間かけて360度カメラを持って福島から東京まで歩き、道中で気に入った場所があればその場で踊るようにしていました。主体の電源を切ることは、例えば舞踏家の大野一雄が、舞踏によって幽霊や死人に近づこうとしていたことと似ているように思います。舞踏と僕の踊りの表現が明確に異なるのは、僕はカメラを持ち、パフォーマンスよりも映像の収録を第一に考えているという点です。

──本来カメラは、モチーフを選んで撮りトリミングするものですが、いっぽうで360度カメラはなにも撮り逃さない。渡邉さんが制作において360度カメラを選ぶのは、逆説的に、なにも撮らないという感覚があるように思います。

作品では、自分を透明にして風景を取り込み、交わるようなイメージで踊っています。その表象として360度カメラは適している気がする。カメラを強く意識しながら踊ると、主体は身体を離れて行ったり来たり、浮遊する。そのときの主体は、僕自身よりもむしろカメラなのだろうと思います。そして撮ることと撮られることがひとつの身体で同時に起こっていく。

また360度カメラが主にVRカメラとして使われるところを、僕はそうではなく、収録した映像を一度四角に直してから編集しています。踊ったあとの編集を通じて、より映像を踊らせているんです。

ありえたかもしれない音楽

──《原発ジプシー》で、発電用の自転車を漕ぎながら瓶を吹いていたのはなぜですか?

かつて出稼ぎのために原発から原発を渡り歩く、「原発ジプシー」と呼ばれる人々がいました。原発ジプシーをモチーフにした『生きている内が花なのよ 死んだらそれまでよ党宣言』(1985)という映画のワンシーンに、酒瓶をボーッと吹く描写があります。それは、自身の被ばく量に対する不安から生まれた迷信だそうで、酒瓶に息を吹き入れて音が鳴ればまだ大丈夫、音が鳴らなかったら被ばく量がもう危ないのだそうです。僕は、酒瓶に息を吹き込む人々に、自分の身体を重ねてその不安の音をなぞ理、それが繰り返されることで音楽になっていく様子を想像しました。この作品は、自転車を漕ぎ発電すると同時に、瓶に息を吹きつづけるというパフォーマンスです。

──「主体の電源を切る」ことや、作品の参照点を聞いたうえで改めてあのパフォーマンスを思い返してみると、舞踏における幽霊の表象を連想します。パフォーマンス中の渡邉さんは、どれだけ近くに鑑賞者がいようが気にもせず、「とにかく足を止めてはいけない、という意思だけが残っている人」に見えました。幽霊の表象は、儚さよりも、目の前に生身の身体があるにもかかわらず、コミュニケーションが成立しない不気味さのほうが適しているのかもしれません。

以前、街中で突然おばさんに「弁当代くれませんか」と声をかけられて、怖くて固まってしまったことがあるんです。そのおばさんは、また別の誰かに声をかけては無視されていて、「社会において透明化された存在」という意味での幽霊に思えました。能動的に自らの身体を透明化する舞踏と違って、彼女は社会によって見えないことにされているわけですが……。

きっと自分も透明にならなきゃいけない

──作品制作を通じて、3.11への実感やなにかしらのアンサーは得られましたか?

3.11の渦中にいても放射能は目に見えないため、僕たちはメディアからの情報でどうにかその透明な存在を認識しょうとする。僕の出身校は、飴屋法水さんの戯曲『ブルーシート』の舞台にもなった福島県立いわき総合高等学校出身なのですが、震災の影響で校舎にヒビが入り、プレハブの中で過ごしていても、実際のところはそこで震災や放射能について口にする学生は少なかった記憶があります。テレビと現実が乖離していて、3.11の実感は得られなかったんです。科学的な観測は透明なものを可視化してくれるので、僕らはなんとなく危ないものがそこにいる気はするけれども、その存在に実感が伴わないため、自分のなかでどう咀嚼していいかわからない。「どうすれば放射能やウイルスといった透明なものへの実感を得られるのか?」という問いは、透明なものたちの世界への興味に変化しました。その興味がまたさらに「僕たちが存在してはいけない、存在できない場所に行ってみたい」という欲望へと変わり、僕の制作の根幹になっています。

布施さんの「新しい孤独」が、社会のなかでの孤独をベースに展開されているように、僕の制作においても、社会のなかで自分の身体を透明化することがすごく重要です。透明なものに近づくには、きっと自分も透明にならなきゃいけないんじゃないかな。「生産」という価値基準のもとで透明化されてきた身体への実感を得るためにもがき、「生き方」といった次元でとらえなおしたい。

僕にとって作品制作は、社会において「頭」といえるような主体を獲得することではなく、その社会によって透明化されたものや、その社会からは見えないものを、自身の身体をもって実感することです。そのためには僕自身の身体を、彼らよりもさらに透明にしなければならない。そのとき彼らは見えるようになり、僕の身体は彼らにとっての透明な舞台になるのだと思います。