「来迎図」からの着想を現代絵画としてかたちにする。舘鼻則孝インタビュー

KOSAKU KANECHIKAにて「Descending Painting」展が開催中の舘鼻則孝。大学の卒業制作で手がけた「ヒールレス・シューズ」がレディー・ガガの専属スタイリストの目に留まり、ステージやミュージックビデオで着用される靴のデザイナーとして注目された。それが今回、ペインティングも靴も同じスタンスで制作をしていることがインタビューから伝わってきた。

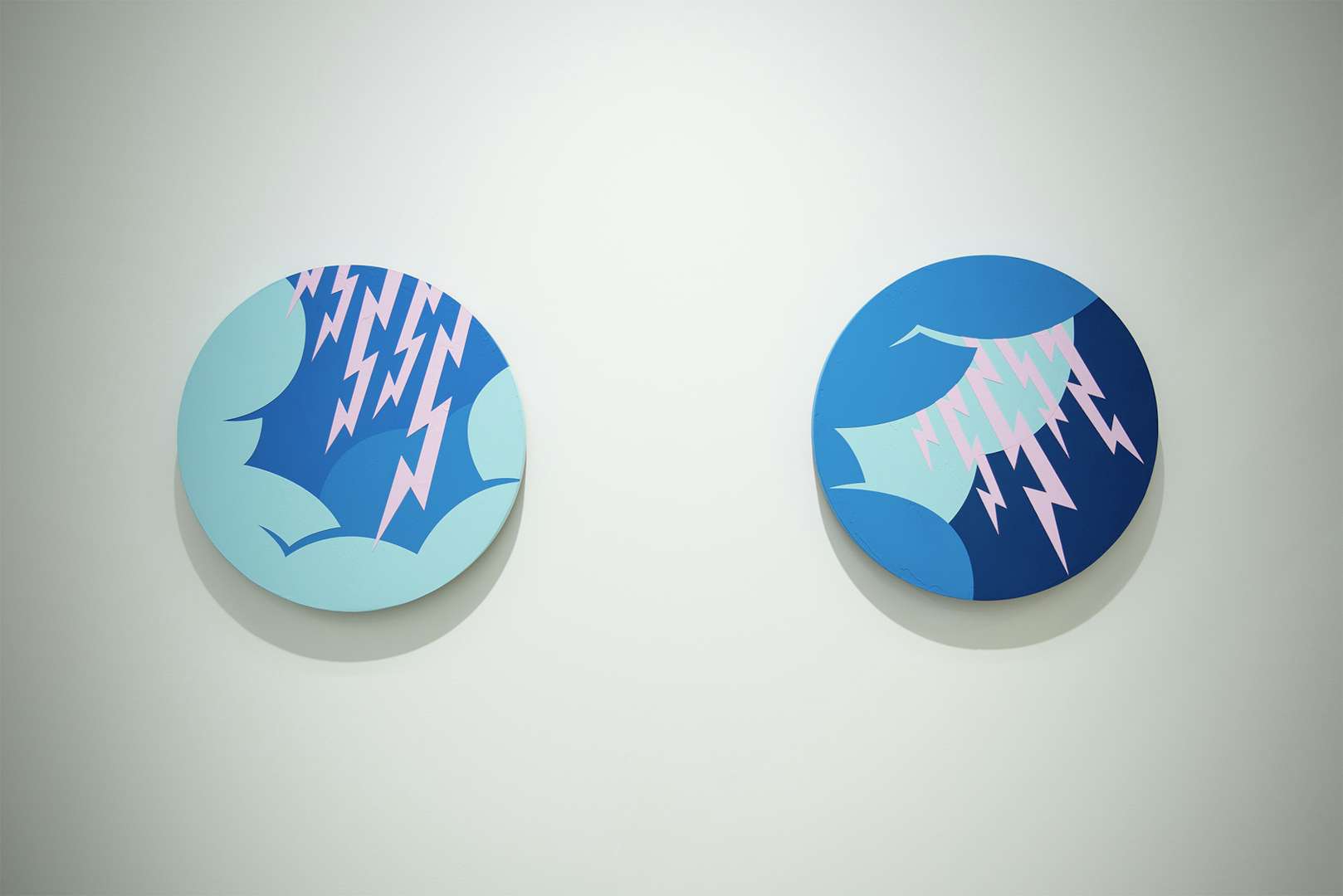

──個展タイトルにもなっている《Descending Painting》についてお聞かせください。

近年取り組んでいるペインティングのシリーズではあるのですが、以前から生と死をテーマに作品を手がけてきて、そのような探求から生まれたシリーズのひとつです。仏教における「来迎図」(臨終の際に、阿弥陀如来が西の極楽浄土から迎えに来る様子を描いた絵画)に着想し、再構成したペインティングなのですが、作者と鑑賞者の視点の違いや、生と死の境界線の可視化などを試みてきました。木製パネルにペースト状に配合した絵具を塗布し、厚みのあるマチエール表現を積層させることでレイヤーのような空間を絵画の中に表現しています。

──切った平面を重ね、段差が生まれるような表現をメディウムで行っているんですね。

そうですね。通常の絵画であれば空間的な表現をするために、絵具でグラデーションをつくったり、空気の奥行きとしてレイヤー表現をしたります。しかし、僕が大学で研究していた友禅染の技法では、生地の上で図案を表現するときに絵画のようなグラデーション表現はできないので、シルエットで考えることが習慣づいていました。糸目といって、色彩の境界線に輪郭線を引くわけですが、くっきりと境界線が図案の中に表現されるので、そのシルエットの空間的な前後感、色素や彩度などを駆使して奥行きを表現することになります。意識的にそうしているわけではないですが、友禅染の表現が基本的な考え方の一部として残っているんでしょうね。

──雷が落ちる様子を上から捉えたような、俯瞰図の画面構成をどのように取り入れたのでしょうか。

以前から好きで参考にしている江戸時代の「洛中洛外図屏風」では、雲の上から見た街の姿が描かれています。いまでは飛行機に乗って雲の上から街を見下ろせるけど、江戸時代にその様子を想像して、自分たちが体験していない目線から見た景色を、鳥瞰図や俯瞰図と呼ばれる絵に描いているのがとても興味深いと感じました。誰の視点なんだろうと。

「来迎図」から着想し、「洛中洛外図屏風」は描くために参照する引き出しから出てきた感覚です。雷は神道的なモチーフでもあるんですが、神道では偶像崇拝は行われません。神社の大木にしめ縄をして、そこに白い紙で紙垂をつけるのですが、それは雷を表していて、神が降り立つ場所として目印を与えているんですよね。

──「洛中洛外図屏風」や「来迎図」を解釈し、図案のコンポジションで表現したのが《Descending Painting》なんですね。

着物を染めていた頃に通じるところがあって、正面から見てパッと一つひとつの図案がシルエットとして見えて、奥行きがないようでありながら、図案同士の関係性が絵の中に表現される。配色による温度感や描かれるモチーフの役割も含めて、頭の中の情景を写している感覚です。「洛中洛外図屏風」をリアルに再現して描こうとすればできるけど、それを目指すのではなく、「来迎図」や「洛中洛外図屏風」から着想した主題に新しい絵にアプローチする方が自分にとっては重要です。

──フォーマットですが、角の丸い画面に描いた意図を教えてください。

これまでにも変形の画面に描くことはあったのですが、角を丸くするというのは初めてです。木枠にキャンバスを張るという意味で、角のある四角形というのは理にかなっていますが、僕の場合はキャンバスではなく木の板にそのまま描いています。角をなくすことによって境界線を曖昧にする意図がありました。例えば、四角い画面だと画面左上の角から鑑賞者の視点が右下へと流れていくというような視線の流れがありますが、角が丸く側面にも絵柄を入れた作品であれば、絵に入っていく視線の流れが変わってくるのではないかと考えました。

──さらに新しい試みとして、より立体的な作品も発表しました。

パネルを積層させ、絵具をペースト状にした厚みの表現を拡張させたようなイメージです。レイヤーを物質的に強調したことで、絵画として描けないものも表現に加わってくることがわかりました。スポットライトが当たると影が落ちますし、パネルの裏面にも色を塗った部分は、映り込みによって塗ったその色とは異なる色の表現が生まれます。

──作品点数もあり、木のパネルを組み合わせた作品はカットや組み立ても含めて作業量が多いと思いますが、制作のプロセスをお聞かせください。

基本的にチームで制作をしています。発表した作品は面を組み合わせたような構成ですが、まず頭の中には、「洛中洛外図屏風」や「来迎図」に着想して風景的なイメージが生まれます。そこから鉛筆で図案を描くときには、支持体の厚みを想定したりもしながら、具体化していきます。

普段は絵画と彫刻で明確にチームが分かれているのですが、今回はその中間のような作品もあるので、パネルをカットする、パネルをつなぐ金具を設計する、などの彫刻的な部分に始まり、僕が描いた図案から絵具を塗るなどの工程に連携し、工房的に制作を進めました。いつもそのように分業するのですが、工芸士の工房と同じような働き方かもしれません。

──伝統工芸士と共同で制作する機会がよくある一方、今回発表されたガラスと鏡の作品のように、工業製品を用いた作品も手がけられています。

2018年にアクリルでレイヤーをつくり、合わせ鏡で図像がリピートするような作品を初めて発表しました。「境界線」を主題とした作品で、本展で展示している新作では描かれた図案の裏側まで鏡に映り、作者も鑑賞者も鏡に映って作品の要素として取り込まれるように構成しています。

これは自分でガラスにペイントし、職人の方にお願いしてかたちにしていただいたのですが、伝統工芸士の方も工業的な素材を用いる職人の方も、手仕事の技術を駆使するという意味では変わらないんですよね。素材が工業的か、漆などのような自然のものかという違いだけで。完成作品が届くと、「こうなったんだ」って感動するのは工業的な素材を扱う場合でも伝統技法で制作された場合でも、手仕事によって仕上げられた作品の感動は変わりません。

──素材や技法も変えながらペインティングに取り組む最新作を見せるのとあわせて、舘鼻さんが注目される最初のきっかけとなったヒールレスシューズも展示していますが、その意図をお聞かせください。

僕の中でヒールレスシューズはもう完成した作品シリーズなので、2012年か13年までレディー・ガガさんの仕事をして、それ以降は新しいかたちのものをつくってはいません。今回も、レディー・ガガさんが履いてくれたものを復刻して展示しました。ヒールレスシューズは大学の卒業制作としてつくったものであり、また作家活動の出発点になった作品です。花魁や江戸風俗の研究から生まれた作品なので、「洛中洛外図屏風」や「来迎図」などの研究からいまの作品制作に展開する方法論というのは共通しています。そういう意味でも、舘鼻という作家の表現を知っていただく入口として、展覧会には欠かせない作品だと思っています。

──工芸を専攻されて、その卒業制作としてヒールレスシューズを手がけられて、いまは現代アートの文脈で絵画や彫刻を手がけられているように、工芸、ファッション、アートという領域をまたいで表現を続けられています。舘鼻さんの中でどのように結びついているのでしょうか。

工芸を学んだのですが、工芸に執着があったわけではありませんでした。しかし作家活動を始めると、僕自身も工芸のあり方を見直す機会が多々ありました。学べば学ぶほど煮詰まって、既存のものにだけ新しさを求めるのではなく、自分が新しいものをつくってそこに価値を生み出せばいいじゃないかと考えるようになっていきました。

例えば、大学では着物の制作や花魁の研究をしていたのですが、ファッションへの興味がベースにあって、技法的には友禅染を学んでいたので着物をつくり、そのために下駄も制作しました。そこからの展開として花魁の高下駄に着想してヒールレスシューズを考えたので、靴ということで、そこに合わせる装いとして友禅染でドレスをつくりました。どちらにも共通していたのは、絵画的な表現を着衣というフォーマットで表現する意識です。結局、いろいろと見てきたものや調べたことがあって、それが自分の引き出しとなり、最終的に表現としてかたちになるわけですから、どの作品も基本的には同じ方法論で制作しています。

──その舘鼻さんの引き出しから出たクリエイションをチームで共有し、作品を完成させるということですね。

考えている時間が一番長いんですよ。大学時代から、和装や人々の営み、江戸風俗などを研究して、過去の資料を参照してきました。そのプロセスで生と死、日本独自の死生観というものに意識が向かいました。仏教や神道の死生観をいま解釈し、表現するとしたらどういうかたちになるか。そう考えたときに「洛中洛外図屏風」を見た経験が自分の引き出しにあったので、新しいペインティングとして考え始めました。

そうやって考え、制作方法を決定するまでが僕の一番の仕事で、それがクリエイションだと考えています。その過程は一番辛いです、でもそこが一番楽しい。そこから先の作業は、アシスタントも協力会社のスタッフも僕も並列で、みんな作業員として取り組む。卒業制作のときのヒールレスシューズはもちろん最初から最後まで自分ひとりでつくりましたが、アイデアを具現化するまでが本当の意味でのクリエイションで、その先は作業です。絵画でも彫刻でも僕の中でそのプロセスは共通しているのですが、それは工芸家の価値観なのかもしれません。

──昔ながらの工芸を率いる棟梁であり、現代アーティストであることを両立させることが舘鼻さんの原動力になっているんですね。

いまでは6人のスタッフを雇ってアトリエを会社として経営していますが、それも自分にとっては挑戦です。東京藝大の工芸科を出ましたが、作家活動を続けている同級生は少なくて、美術の先生になっていたり作家活動を止めて仕事をしている人が大半です。僕はアートに関わる仕事に携わる人を少しでも増やしたいと考えています。ファッションの世界には、デザイナーがいて、マーチャンダイザーがいて、パタンナーなどの技術者やPRまで多くのポストがあります。アートの世界でも、アシスタントとして技術を活かせるプロの仕事があったほうがいいと思っています。マーケットも動いているので、その需要についていくための生産力が必要ですから。いまは作家活動とその両輪を考えて活動を続けています。