空っぽな街と自宅アパートメントのリアルを描く。ブライアン・アルフレッド インタビュー

MAHO KUBOTA GALLERYで個展「NEW WORLD」が開催中のブライアン・アルフレッド。ブルックリンを拠点に活動し、パンデミック下で制作した新作ペインティングとコラージュ、アニメーション映像作品を発表した作家にリモートで話を聞いた。

──ニューヨークはコロナ禍でロックダウンが起こり、外出制限もかなり厳しくなったようですが、制作のモチベーションにはどのような変化がありましたか。

世界中のあらゆる人の生活状況がパンデミックで変わったように、私の制作環境も変化しました。アトリエは自宅から10分ほどの場所ですが、ロックダウンでそこへの移動もままならなくなったので、自宅で制作するようになったのです。アトリエは画材もたくさんある広い空間ですが、自宅にはポッドキャストの配信やミーティングに使う小さなオフィスがあるので、そこで小さな作品をつくることにしました。モチベーションに変化はなかったけど、環境は大きく変わりましたね。

──そうした環境の変化で、新しい表現に目が向きましたか?

面白いことに、何が起こったかというと昔のことをやりたくなったんです。以前は制作していて、もう何年も長いこと手がけていなかったコラージュを久しぶりにやろうと思ったんです。手元で小さな紙のパーツを切る作業は、身体的にかなり忍耐力を必要とします。大きなペインティングを制作するよりもマインド的にも身体的にもハードだから、しばらく離れていたわけだけど、小さな画面でもインパクトある作品がつくれると思ったので、20年ぶりくらいに再び取り組むことにしました。

もしかしたら潜在的に、過去に戻ることに慰めを求めていたのかもしれません。しかし、モチーフはあくまでも現在起こっていることや、いまの自分が見ているイメージです。ニュースで見た光景や、自宅アパートメントのものや部屋の様子を描きました。

──画面の質感は当然異なりますが、ペインティングとコラージュの画づくりの方法にはとても類似性を感じられます。

実際にすごく近い方法で制作しています。コラージュの場合はトレーシングペーパーにドローイングするか、Macのイラストレータで描いて絵をプリントアウトして色紙に展開しますが、ペインティングでもマスキングテープを貼ってセクション分けした部分を平面的に塗る作業を行うので、いずれも建築的で構造的な画面づくりをしています。

──そのフラットな画面づくりの手法に、過去のアートからの影響はありますか。

直接的に画面に表れているかどうかは別として、過去のアートからはたくさん影響を受けています。まず子供の頃は古いアメリカンコミックのカートゥーンをよく見ていました。「バッグス・バニー」や「ダフィー・ダック」のフラットな風景描写がすごく好きでした。

それから徐々にゴッホやマティスに傾倒し、地元であるピッツバーグのカーネギー美術館で見たゴッホと浮世絵の展覧会はよく覚えています。浮世絵がゴッホに与えた影響を見せる展示だったのですが、ゴッホのフラットな描写が分厚い塗りで表現されていたことには驚きましたし、初めて見た日本の版画からは衝撃を受けました。浮世絵はそれ以来好きで、大学と大学院でも研究しましたし、ピッツバーグはウォーホルの出身地でもあるので、小さい頃からポップアートにも馴染みがあります。

──では具体的な作品についてうかがいます。会場に入ると、2点の大きなペインティングがまず目に入ってきます。《Street Lights》(ページ最上段の画像参照)と《LA Reflect》です。無人の風景がパンデミックを連想させます。

いずれもロサンゼルスの光景を描いたものです。以前から人物がいない街の風景は描いてきましたが、それは風景から人物を取り除くことで、人がどのように街をつくって暮らしているのかを表現できるのではないかという意図がありました。人の存在を物語るための無人の風景です。しかし今回出品した作品は、まさにパンデミックで人がいなくなった街がモチーフです。

ロックダウンが起こる直前に、私が制作したアニメーションがタイムズスクエアの屋外スクリーンで上映されることになったので、妻と息子と車で見に行ったんです。タイムズスクエアには人がおらず、本当に奇妙な光景でした。以前は人の存在を語るために敢えて人がいない光景を書いていたのですが、パンデミックによって、空っぽな街の風景というのが存在しうるものに変わったのだと感じました。その変化が興味深かったことと、人がいない街の日没の様子というのが美しいと思って、《Street Lights》を描きました。

──いっぽうの《LA Reflect》は、実景を描いた画面左手と、景色が映り込んだガラスのビルという2分割の画面構成が特徴的です。

この作品は、鑑賞者を絵の中の景色とどうやって関係させるかを考えて生まれました。例えば自分が室内にいて、そこから外を見ようと思ったら、直接景色が見えなくてもビルの反射によって空が見えるようなこともありますよね。その人のいる場所や視点によって見える風景は変わります。その視点と風景の関係を表現しようと考えました。

──隣の《Hrishi’s Landscape》もやはり無人の光景ですが、こちらは街ではないですね。

フリシケシュ・ハーウェイという大学時代からの友人で、「Song Exploder」という世界的に人気のポッドキャストチャンネルをやっているミュージシャンがいるのですが、彼が『Red Lantern』というヴィデオゲームのサウンドトラックを制作した際に、そのアルバムアートの制作を依頼されました。ゲームのヴィジュアルと音から感じる景色を表現してほしい、と。フリシケシュがつくった音楽はとても静かで、穏やかな空気をまとったような印象でした。誰もいない美しい景色の深いところにいるような気分を感じさせる音だったので、それを描こうと考えて制作しました。

──隣の壁面のモニターに流れるアニメーション作品も、《Hrishi’s Landscape》からつながっているような印象を受けます。

アメリカ南西部のニューメキシコなど、広大な昔ながらのアメリカの荒野や砂漠の風景がモチーフです。イラストレータでドローイングを複数描き、それをベースにアニメーション化した作品です。穏やかで空っぽな光景のなかに、鑑賞者がひとり存在するような気分を体感できないかと思って制作しました。動きはスローで、派手に何かが起こるような作品ではありませんが、静かで落ち着いた気分を得られるのではないかと思います。

──スマホでスキップしながら動画を見るのが普通となったいまだからこそ、こういうスローで落ち着く作品には見入ってしまいます。

日本のほうが、こういう作品をじっくり見ていただける方が多いように思います。谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』は読んだことありますか? 暗いなかで静けさを享受し、そこでゆっくりと何かを味わう精神があるのではないかと思います。浮世絵にもそういう精神が感じられます。私も人が気づかないような小さなできごとや、なんでもない景色に美しさを見出せるような作品を手がけたいと思うので、そういう感覚には共感を覚えます。

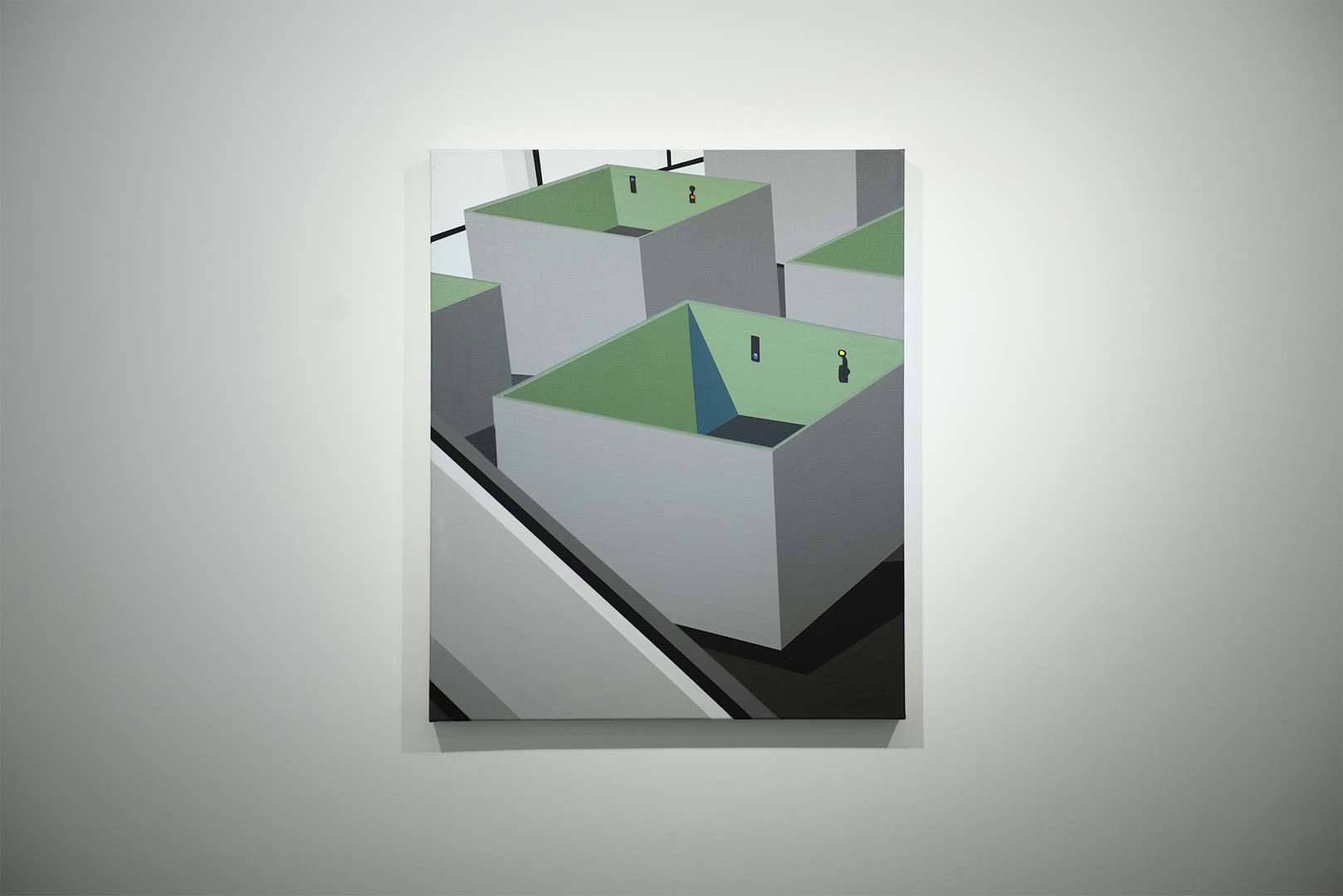

──表参道のTOD’Sを描いた《Omotesando》、東京カテドラルの《Building Detail》、近未来的なインテリアがモチーフの《Cubicles》など現代建築をよく描いていますね。

現代建築はすごく好きで、表参道は何度も歩いていますが、新しい建物ができると街の景色が変わるので、来日するたびに訪れるのを楽しみにしています。現代的な透明感ある建物が季節で変わる並木の葉の色と組み合わさるイメージも好きですし、アヴァンギャルドな建築が生み出す街の景色にはとても惹かれます。

《Cubicles》はたしかに現代建築的な作品ですが、これはジャック・タチの映画『プレイタイム』(1967)のある場面をもとに描きました。私がこの映画を好きだということを知った雑誌の編集者から、記事用の絵を描いてほしいと頼まれて描いた作品です。純粋にこの映画は好きですし、キューブがつながった近未来的な空間で、でも退屈な世界を思わせる雰囲気も合わせて描く作業は楽しめました。

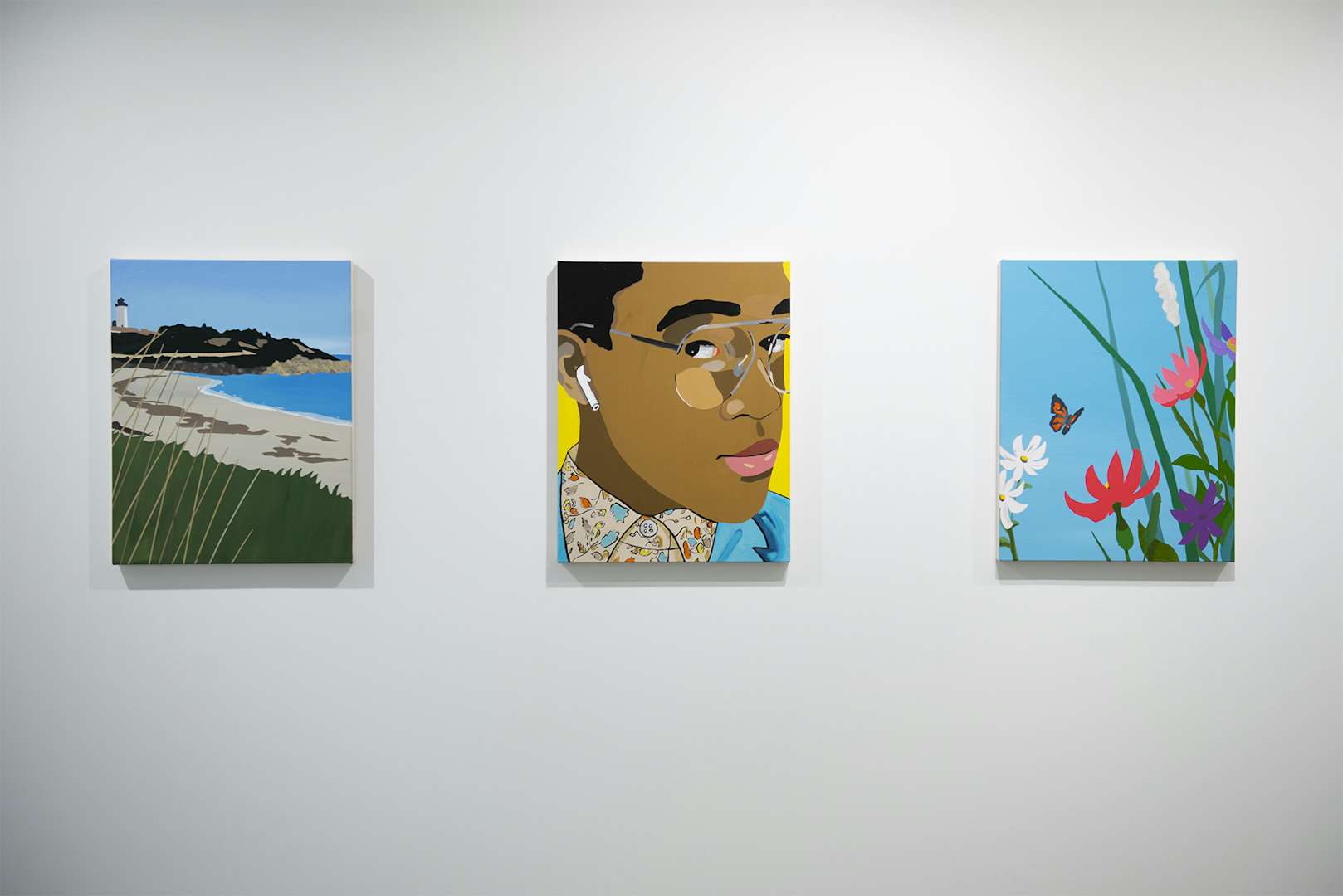

──今回は展示全体を拝見して、人のいない空っぽの風景を描いた作品と、人をモチーフにしたポートレイトを組み合わせている様子が印象的でした。その意図を聞かせてください。

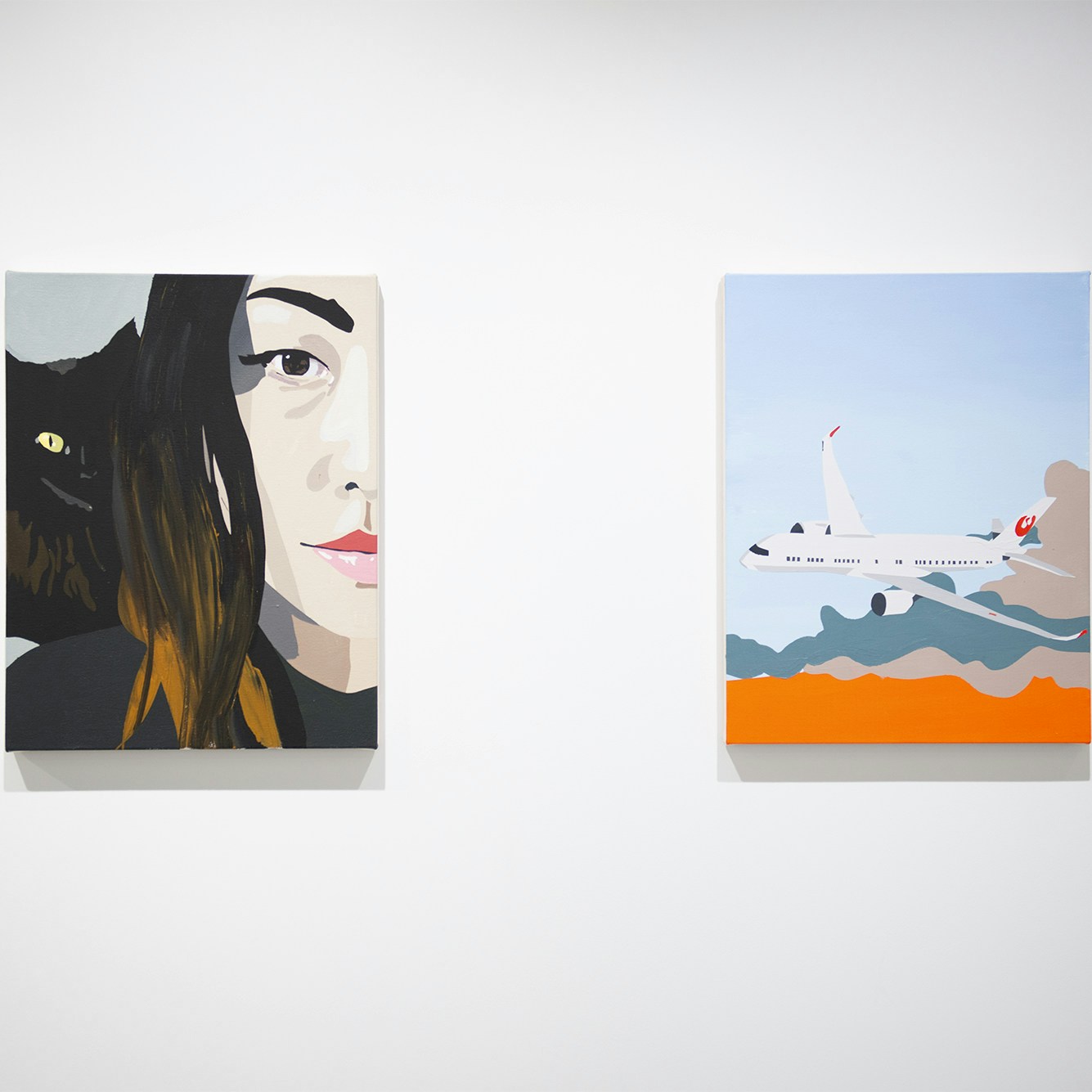

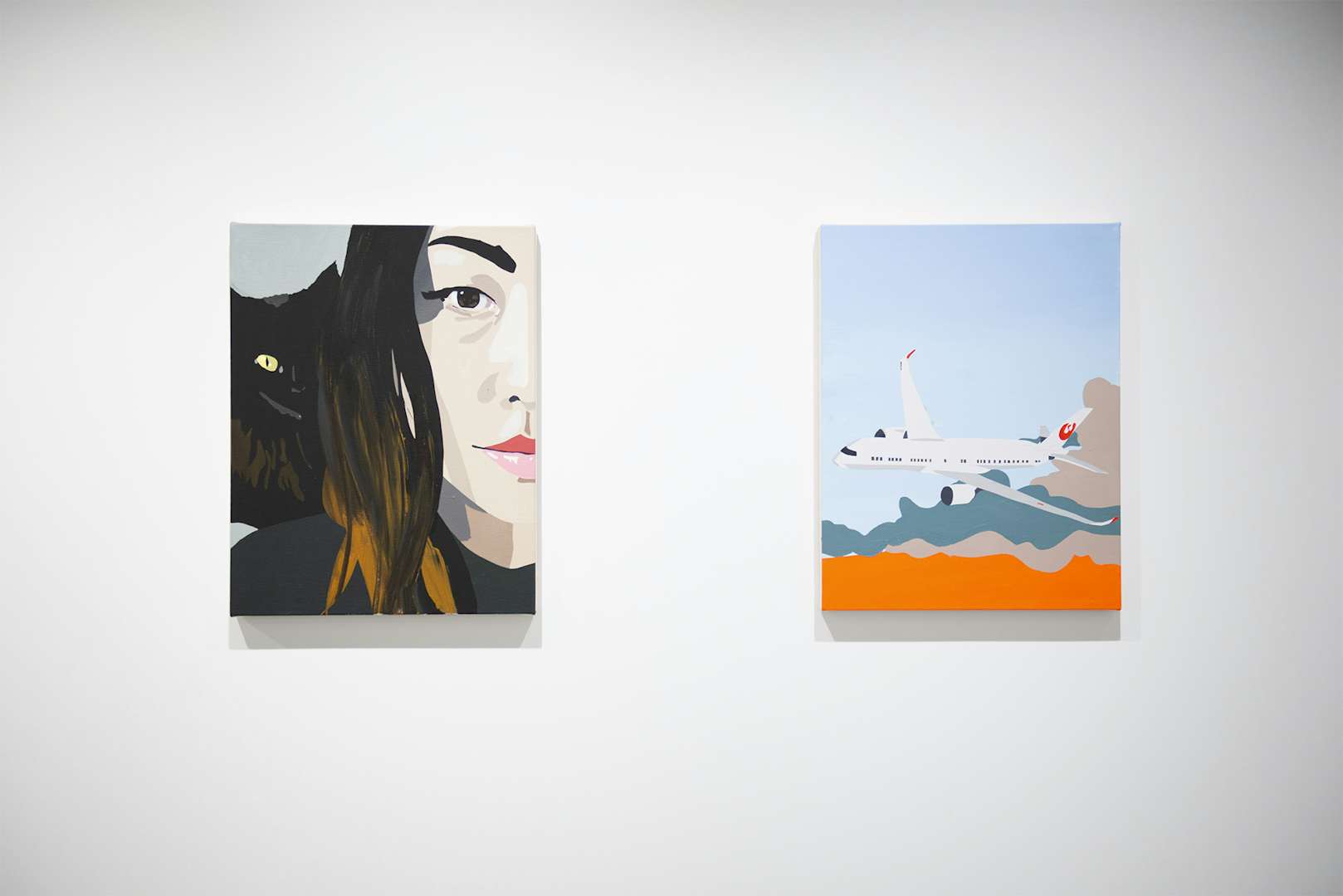

これまでは分けて展示することがほとんどでした。ポートレイトだけを集めたり、風景を集めたり、テーマを決めて展示していました。今回一緒に見せることにしたのは、例えば人のいない街の風景はテレビで見たイメージであり、Yoshikaというのは私の妻です。ブルックリンのアパートメントに閉じこもる日常を過ごしたので、テレビで見る空っぽな風景も、自宅の部屋の様子や一緒に暮らす妻の姿も、どちらもこのパンデミックを生きる自分の世界の現実だと感じたからです。その二面性を展覧会で伝えたいと思って、このような構成にしました。

──パンデミック以後のあなたにとってのリアルな「NEW WORLD」ですね。

アートの価値というのは、作家が作品を通して世界をどのように見ているか提示し、鑑賞者は、自分以外の誰かがどのように世界を知覚しているのかを作品から想像できることにあると思っています。その想像によって、人々の世界の知覚に変化が生まれるとしたら、それは作品に力があったということだと思いますし、そんな作品をつくりたいですね。

──では最後に、アートに携わっていてエキサイティングな瞬間を教えてください。

去年タイムズスクエアの巨大スクリーンに自分のアニメーションが投影されたのを見たときには、クールなことができたと興奮しましたね。だいぶ若い頃の話ですが、グッゲンハイム美術館で自分の作品について講演する機会があったんです。グッゲンハイム美術館はフランク・ロイド・ライトの建物もコレクションも意義深い美術館ですし、その講演は自分にとって重要な出来事でした。

そういうキャリアにおける話とは別のこととして、アトリエで3時間、4時間とペインティングを続けていると、完全に没頭して、自分と絵以外の世界が消える瞬間があるんですね。そこからはTM(Transcendental Meditation=超越瞑想)のような状態に入って、頭からは無駄な思考が一切消えて、あらゆるものと調和が取れたような感覚になります。エキサイティングというのとは違うかもしれないけど、制作をしていて最高の時間だと言えますね。