絵画的な空間、彫刻的な空間、アーティストが見つめてきた「壁」。ヘスス・ラファエル・ソト展特別対談:水沢勉+大巻伸嗣

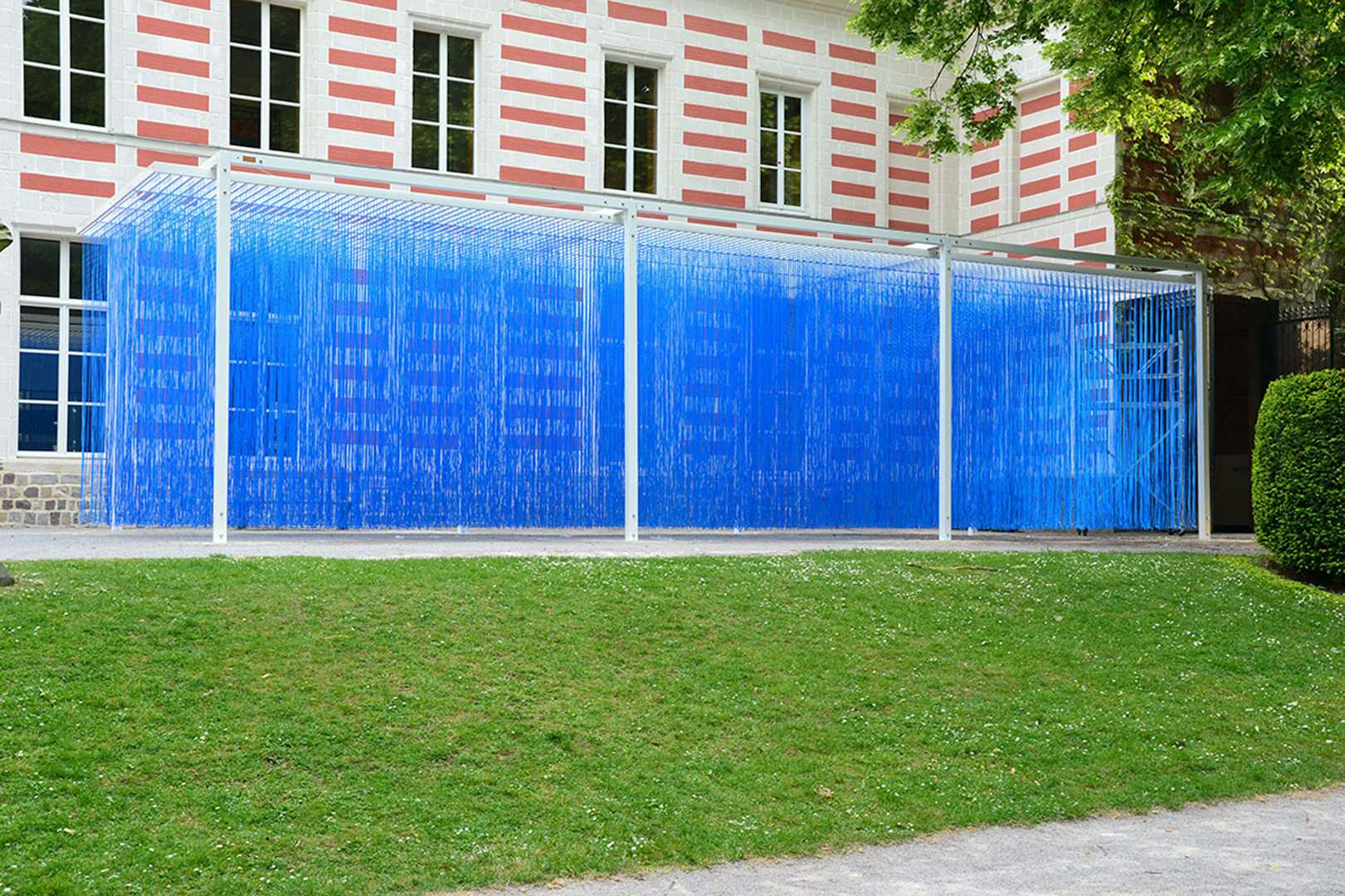

美術家のヘスス・ラファエル・ソト(1923〜2005)の個展が、5月12日まで表参道のエスパス ルイ・ヴィトン東京で開催中だ。フォンダシオン ルイ・ヴィトンによる「Hors-les-murs(壁を越えて)」プログラムの第6弾となる本展では、フォンダシオン ルイ・ヴィトン所蔵のコレクションから、ソトの象徴的作品《Pénétrable BBL Bleu》(1999)のインスタレーションを見ることができる。神奈川県立近代美術館館長であり、「視覚の魔術師 ラファエル・ソト」展(1990)にも携わった水沢勉と、現代美術作家・大巻伸嗣による4月26日に行われた特別対談をレポートでお届けする。

空間を光からとらえる「絵画的」な作品

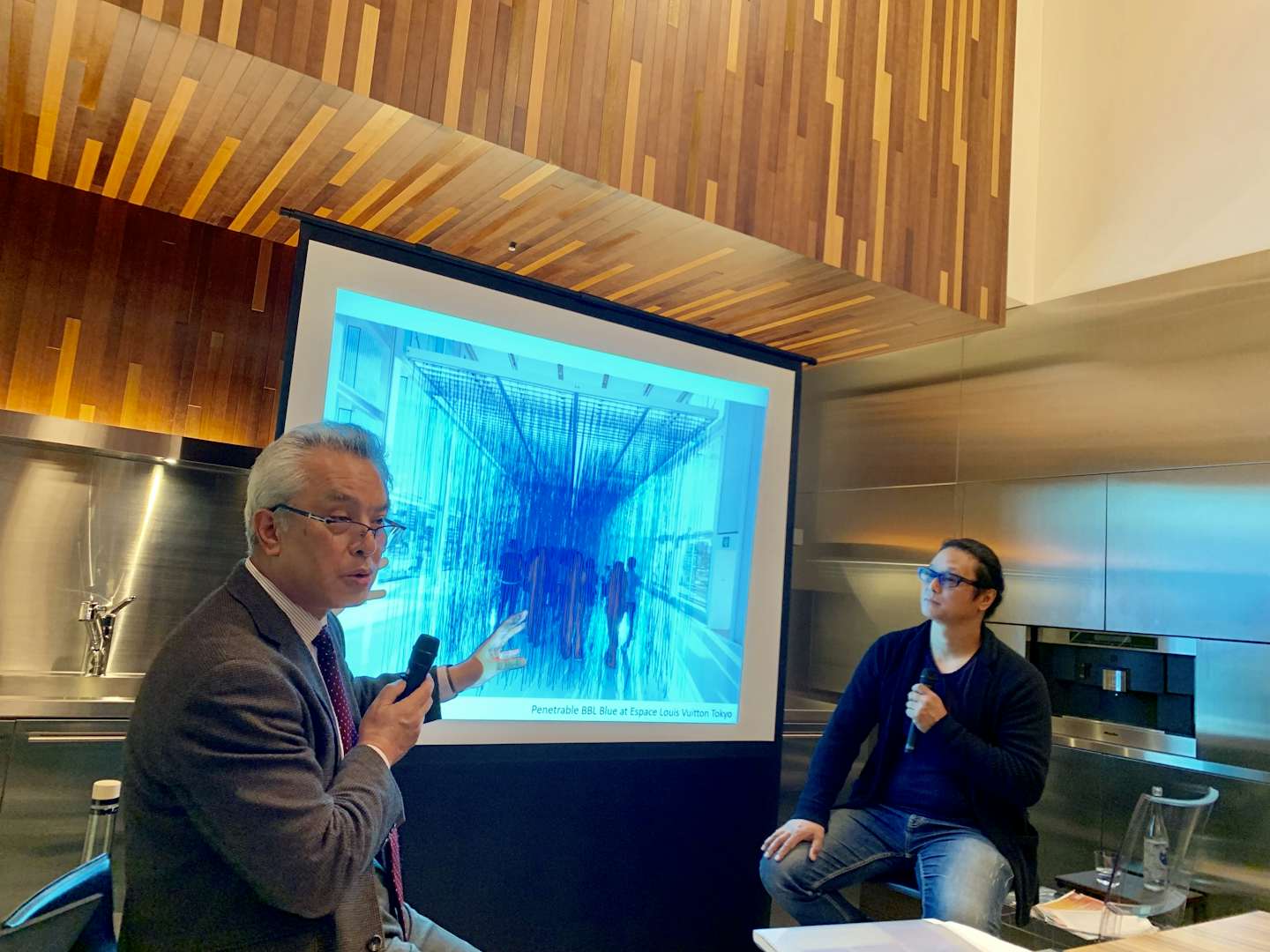

エスパス ルイ・ヴィトン東京で、水沢勉と大巻伸嗣による特別対談が行われた。

時を同じくして同会場では、ヘスス・ラファエル・ソト(1923~2005)による「Pénétrable BBL Bleu」展が開催されている(5月12日まで)。神奈川県立近代美術館館長の水沢勉は、同館で1990年に行われた「視覚の魔術師 ラファエル・ソト」展に携わったひとりとして、現代美術作家の大巻伸嗣は、時代と地域を越えてソトに共鳴するアーティストのひとりとして、本対談で顔を合わせることとなった。

「ソトの作品を見ていると、大巻さんのことを思い出しました」という水沢の語りとともに、この日の対話は切り出された。本展で発表されたソトによる大型インスタレーション《Pénétrable BBL Bleu》(1999)は、青色のPCV(ポリ塩化ビニール)の管を取り付けた大量の格子を金属フレームから吊り下げた作品である。遠目から見ると二次元的なイメージのようでありながら、鑑賞者はただそれを「眺める」だけでなく、何千本と垂れ下がった青い管を掻き分けてその中に入ることができる。そのときに作品は、視覚的なイメージから空間そのものへと変容して感じられるだろう。

それに対して大巻の作品も、箱根 彫刻の森美術館で発表されたインスタレーション《Liminal Air - Black Weight》(2012)に顕著なように、鑑賞者の「参加」によって空間が変容して感じられる点にその特徴がある。

《Pénétrable BBL Bleu》と同様に《Liminal Air - Black Weight》でも、11万本もの「黒い紐」が空間に垂れ下がり、鑑賞者はその中へと入り込むことができる。一見してソトとよく似た試みであるが、作者である大巻自身は、ソトと自作の違いについて次のように言葉にする。

「先ほど初めてソトのインスタレーションを体験しました。ちょうど夕陽が差し込む時間帯で、作品の後ろに広がっている街並みはまだ明るくて。それを見ていると、ソトの作品はまるで“光”みたいだなと思いました。透き通った光が色のレイヤーとして目の中に飛び込んでくる感覚ですね。普通、彫刻では物質感が大事にされますが、ソトの場合は空間を光からとらえようとしている。その点で絵画的と言えるかもしれません。それに対してぼくの作品にとっては“触覚”が重要で、目で見ているときにもそれを“掴む”感覚を大切にしています」。

作品に手で触れて思考する作家ならではのコメントであると言えるだろう。実際にソトは、彫刻ではなく絵画にそのキャリアの原点がある。それに対して水沢は、ソトの展覧会を担当した当時の学芸員としての視点から、作家との印象的なエピソードについて教えてくれた。

「1990年当時、私は鎌倉で開催したソト展の担当学芸員でした。そのときソトさんはまだお元気で、1週間くらい滞在していたんですが、今回のような参加型のインスタレーションを展示したんですね。1本1本ビニールの管を吊るす作業をしていると、ソトさんもだんだん退屈してきたのか、椅子に座って昼間からワインを飲み始めて(笑)。そのときに印象的だったのは、椅子を置く位置が必ず決められていたことです。彫刻家は作品の周りをぐるぐるするけれど、ソトさんはやはり画家なんですね、ずっと同じ位置に座って作品を眺めていました」。

恐怖と喜び、対照的な感覚

両者の作品の比較から「絵画的/彫刻的」というキーワードが浮かび上がってきたところで、2人の話題はさらにその「体験」へと推移していった。以下は大巻の自作についてのコメントだ。

「箱根 彫刻の森美術館の1階にはガラス張りの部屋があって、そこに朝日が差し込んだときにできる光と影が印象的で。《Liminal Air - Black Weight》では、その影の部分だけを実体化してみました。先ほども“光”と言ったように、ソトの作品には透明水彩を塗り重ねたような“透明感”があるわけですが、ぼくの作品には油絵具を塗り重ねたような“塊感”があります。作品の中に入り込んだときに、まっすぐ歩くのも困難なほど暗闇を彷徨っているような感覚になるんですね」。

それに対して水沢からは、「私は、箱根の作品を“怖い”と思いました。一見して中に入っていいのかどうかもわからない。ソトの場合は喜んで入っていけるような感覚があるのに対して、大巻さんの作品は真逆に怖く感じられました」とコメント。絵画的なソトの作品からは“喜び”を感じ取ったのに対して、彫刻的な大巻の作品からは“恐怖”を感じ取ったという違いは何に起因するのだろうか? 大巻は次のように応える。

「《Liminal Air - Black Weight》の場合は、彫刻が見ているこちらに“触ってくる感じ”がありました。“主体と客体が反転する感じ”と言ったらいいでしょうか。けれどもソトの作品では絶えず“見ている自分”が主体としてあって、その向こうにある風景は客体として、もしくは“窓”のように迎え入れてくれる感覚がしましたね」。

さらに興味深いのは、大巻が《Liminal Air - Black Weight》を発表したのと同じ展覧会(「存在と証明」展)で、それと対になる作品《Liminal Air Space-Time》を発表しているということだ。(以下、前者を《Black Weight》と呼び、後者を《Space-Time》と呼ぶことにしよう。)

《Space-Time》は《Black Weight》とは対照的に軽やかで「白」が印象的な作品である。用いられている素材は薄く半透明な布のみ。それが空間の中央に浮かび上がり、ファンから送られてくる風によって、上下にゆったりと波打っている。

水沢はこの作品の印象を、まるで炎を見ているようにずっと見ていられるものだったと語っていた。同作はタイトルからも《Black Weight》との関係が示されているが、その狙いはどこにあるのだろうか?

「 学生時代にぼくが学んできたアカデミックな彫刻の世界では、実体がそのまま造形されることがほとんどでした。でもこの作品は“空気の扱い”がソトと似ていて。普通はあるモノを造形しようとすると、そのモノをそのままかたちに起こすと思いますが、《Space-Time》では見えないけれどもモノの周りに存在している空気をかたちに起こしたわけです」。

つまり《Space-Time》では、空間における「空気」がかたちに起こされているのである。

軽やかな「解放」ではなく「挑戦」

これほど対照的な《Black Weight》と《Space-Time》であるが、共通しているポイントもある。それは「物質性」だ。

「徐々にはっきりしてきたのは、ぼくは彫刻、つまり物質という存在を通じて語っている作家なんだなということです。どれだけ重たくても、あるいは軽くても、“物質”という視点で世界を見て、どこかに必ず物質性が宿るような手法で作品をつくり出してきたんだと思います。」

それを受けて水沢は、「ソトさんの場合は視覚を優先するところがあるので、どこから見たときに印象的になるのかを絶えず追求していました。それに対して大巻さんは、空間を文字通り“削る”ような作業を通して、そこに存在する“物質”に迫ろうとしている。そう考えると、あの作品が展示されていた彫刻の森美術館の明るい展示空間と作品の違和感や統一感こそが、じつは一番大切なものだったように思えてきました」と応える。

空間と作品の関係性。そして、そこに存在する見えない物質。このような大巻の関心は、意外にも東日本大震災から影響を受けたものだった。

「ぼくが箱根で作品を発表した年は、2012年、震災の翌年でした。当時ぼくが行わないといけないと思っていたことは、“光”ではなく“影”の部分から未来について考えていくということで。ソトさんが生きた時代も、戦争などで社会が変化していくなかで、ああいった作品が受け入れられていった状況があったんだろうと思います。ぼくの場合は、震災があって、社会が変化していくなかで、“不透明な物質”について問い直さないといけないと思ったんです。それは日常の中で当たり前にあるものについて問い直す作業でもあるし、そうした視点から社会をとらえ直すような作業でもあります。そういう意味で、ぼくの作品もソトの作品も“解放”などではなく、目の前にある壁とどれほどぶつかれるかという挑戦であると言えるのかもしれません」。

一見して軽やかで楽しそうにも見えるソトと大巻のインスタレーション。ふたりの作品はある意味で正反対であり、ある意味では深い部分で問題意識を共有していた。そして、こうしたふたりを新たに結び付けた水沢。

本特別対談からは、三者の新しい「関係性」が浮かび上がり、アーティストが制作を通して社会とどのように向き合ってきたのかを垣間見ることができた。