美術手帖 2019年4月号

「Editor’s note」

3月7日発売の『美術手帖』 2019年4月号の特集は「100年後の民藝」。編集長・岩渕貞哉による「Editor’s note」をお届けします。

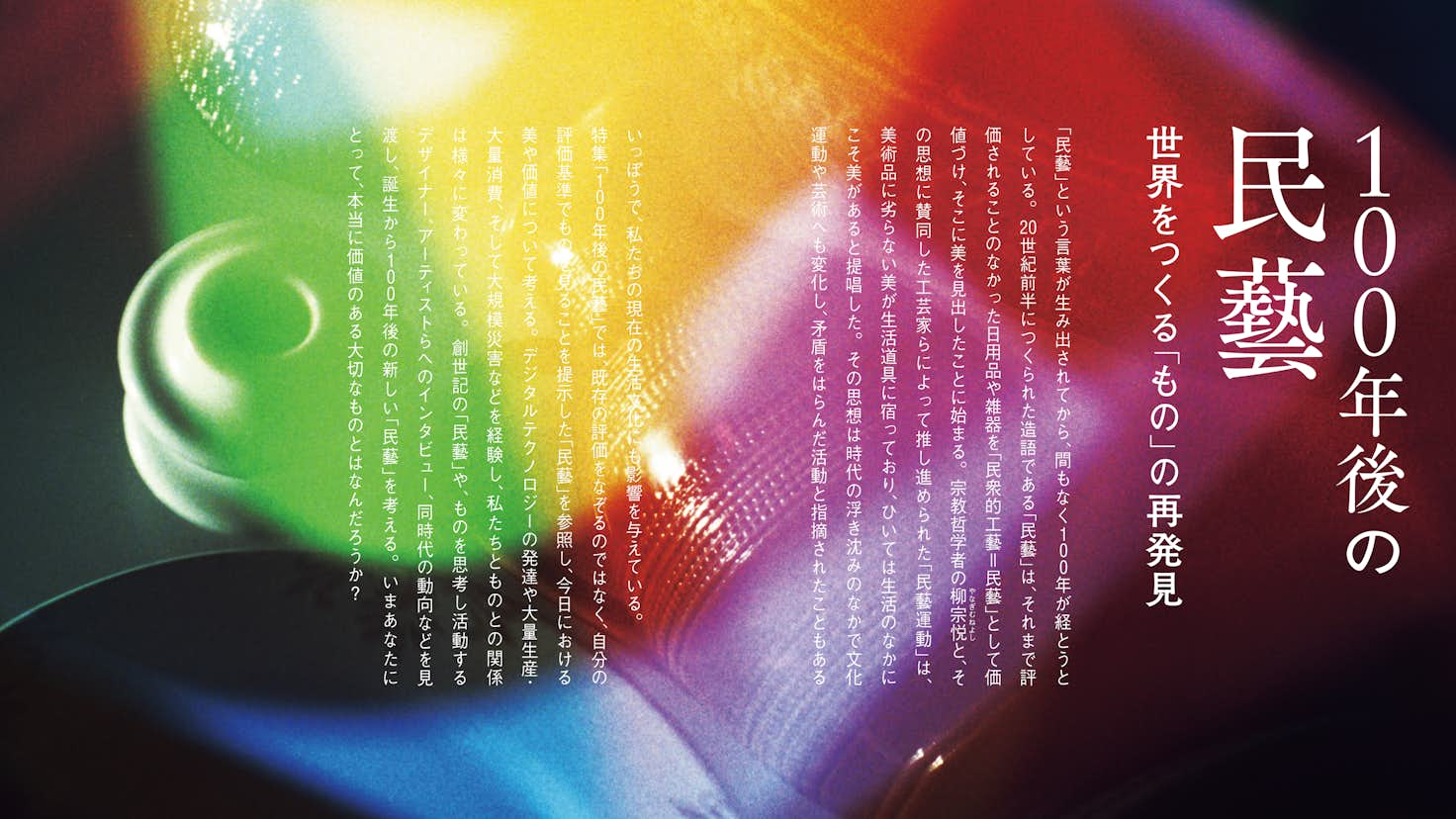

今号は「100年後の民藝」特集をお送りする。小誌では2013年12月号で「新しい芸術運動としての陶芸」と題した特集をおこなっている。これは、2000年代に台頭してきた「現代生活陶芸」の作家たちの活動を、かつての「民藝運動」に連なる新たな芸術運動ととらえてみるという内容だった。それは「つくること」と「生きること」が重なり合うような場所から、人々の暮らしの中に芸術を招き入れることが目指されていた。

今回の特集では、柳宗悦らが提唱し実践した「民藝」という概念をあらためて俎上に載せてみたい。この概念が誕生したのは、1923年の関東大震災から2年が経った1925年、翌年には激動の昭和が始まる大正時代の最後の年である。そして、1929年にはニューヨークのウォール街での大暴落を震源に世界大恐慌が起こり、世界は第二次世界大戦へ突入していく。柳はそのような時代状況の中で、資本主義と近代化へのカウンターとして、この思想を練り上げていく。

それから100年が経とうとする現在において、「民藝」の思想と運動はどのように更新されうるのか。それを探ろうというのが本特集の主旨である。当時の「民藝運動」が批判した状況から、現在はどのような変化を見せているのだろうか。

資本主義が本質的に抱える格差の拡大、列強の時代を思わせる地政学的リスクの高まり、「人新世」と呼ばれる不可逆的な地球環境の変化、SNSや人工知能といったテクノロジーの進化がもたらす人間社会の激変など、奈落へ一直線に向かっているような不安感に包まれるなか、いま自分たちにできることを足元から見直そうという、カウンターとして「100年後の民藝」を考えてみたい。

それには、個人ではなく組織的な社会的実践として提案する企業や、当時の民藝の選択からはこぼれ落ちたものをすくい取るような視線、柳宗悦の思想の核心を貫くようなクリティカルな思索、「もの」との新たな関係を模索するアーティストの活動など、あらゆる知恵と実践を総動員する必要があるだろう。