第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展、テーマは「エレメントの軌跡」に決定。キュレーターは門脇耕三

2年に1度開催されるヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展。2020年に行われる次回展のテーマとキュレーター、そして参加作家が発表された。

2012年には伊東豊雄がコミッショナーを務めた日本館の「ここに、建築は、可能か」が金獅子賞とパビリオン賞を受賞した「ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展」。その次回展となる、2020年の日本館のテーマとキュレーター、そして参加作家が発表された。

次回のテーマは「エレメントの軌跡ーー建築の生産の連鎖をデザインする」。明治大学准教授で建築事務所「アソシエイツ」パートナーの門脇耕三がキュレーションを務める。

門脇は1977年生まれ。建築構法を基本としながら、建築批評や建築設計などの分野でも活動。建築のエレメントに根ざした独自の建築理論も展開している。

本展では、ごく普通の日本の木造住宅1棟をヴェネチアまで移動させて展示。輸送にあたり住宅は解体され、いったん「モノ化」される。そして現地ではその材料や部材を展示するとともに、住宅の象徴的な部分を組み立てて見せるという。

門脇は本展の背景について、現代における「大量生産・輸送による構法・空間の均質化」「多品種少量生産の台頭、物流の多様化」「情報技術の発展、モノ・場所の情報化」「モノ・場所の価値の増大、観光の隆盛」の4つを挙げる。こうした「引き裂かれた状況」を踏まえ、本展では建築することの価値と、あらゆる情報に端末でアクセスできる時代に(肉体的に)ヴェネチアを訪れる意義を考えたいと話す。また、「建築の『モノ』としての側面を重視し、つくることそのものとしての建築を尊重することで、建築と建築展のポジティブなヴィジョンを示したい」と言う。

戦後、ドラスティックに変化した日本の住宅。在来工法とともに、アルミサッシ(軽金属工業)やスチールドア(鉄鋼業)など、来歴が異なる産業の部材が使用された木造住宅を門脇は「キメラ的複合体」としており、本展においてその生産背景や特定の住宅が属する社会的・経済的・産業的な圏域とその時代的状況を具体的に見せるとしている。

では展覧会はどのような構成になるのだろうか?

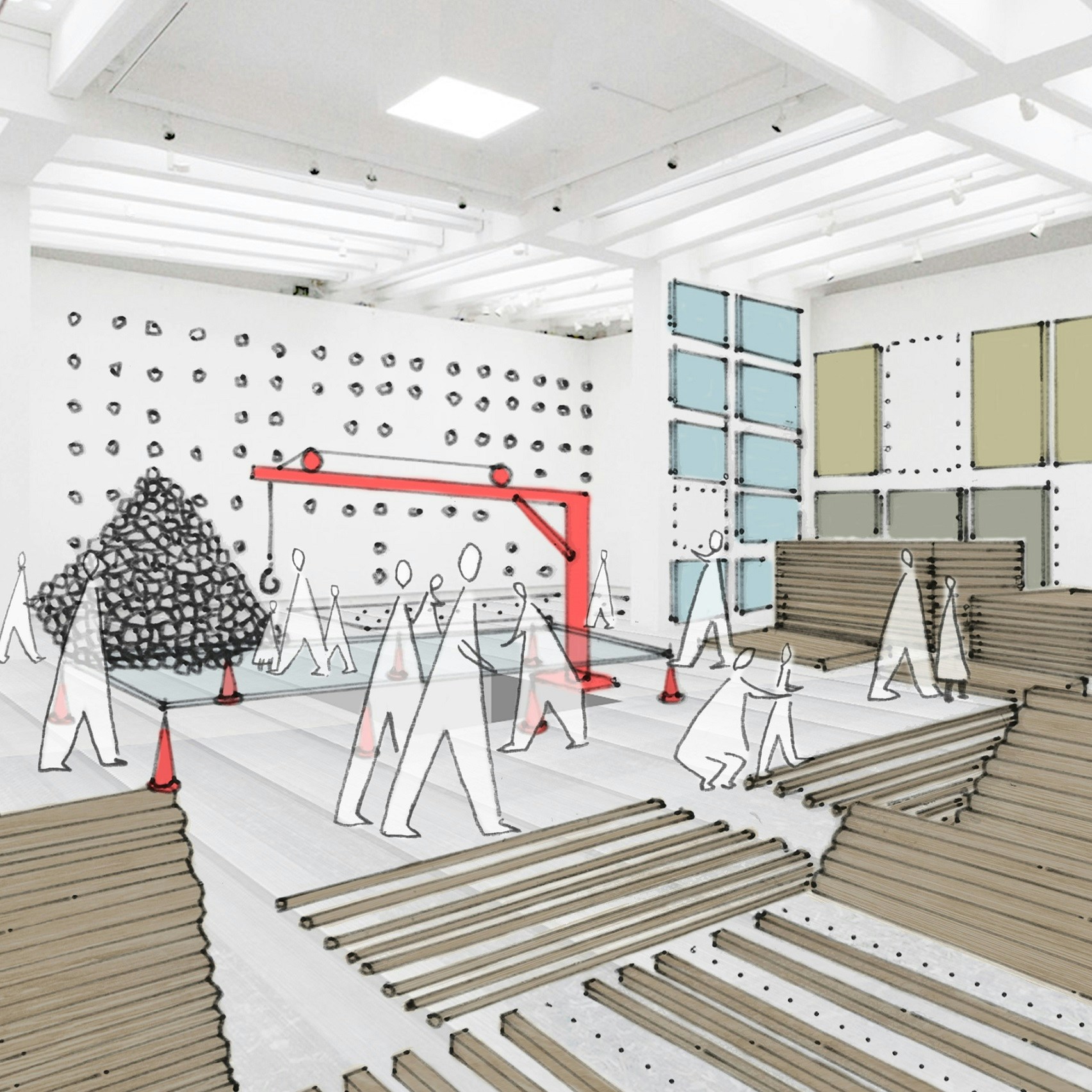

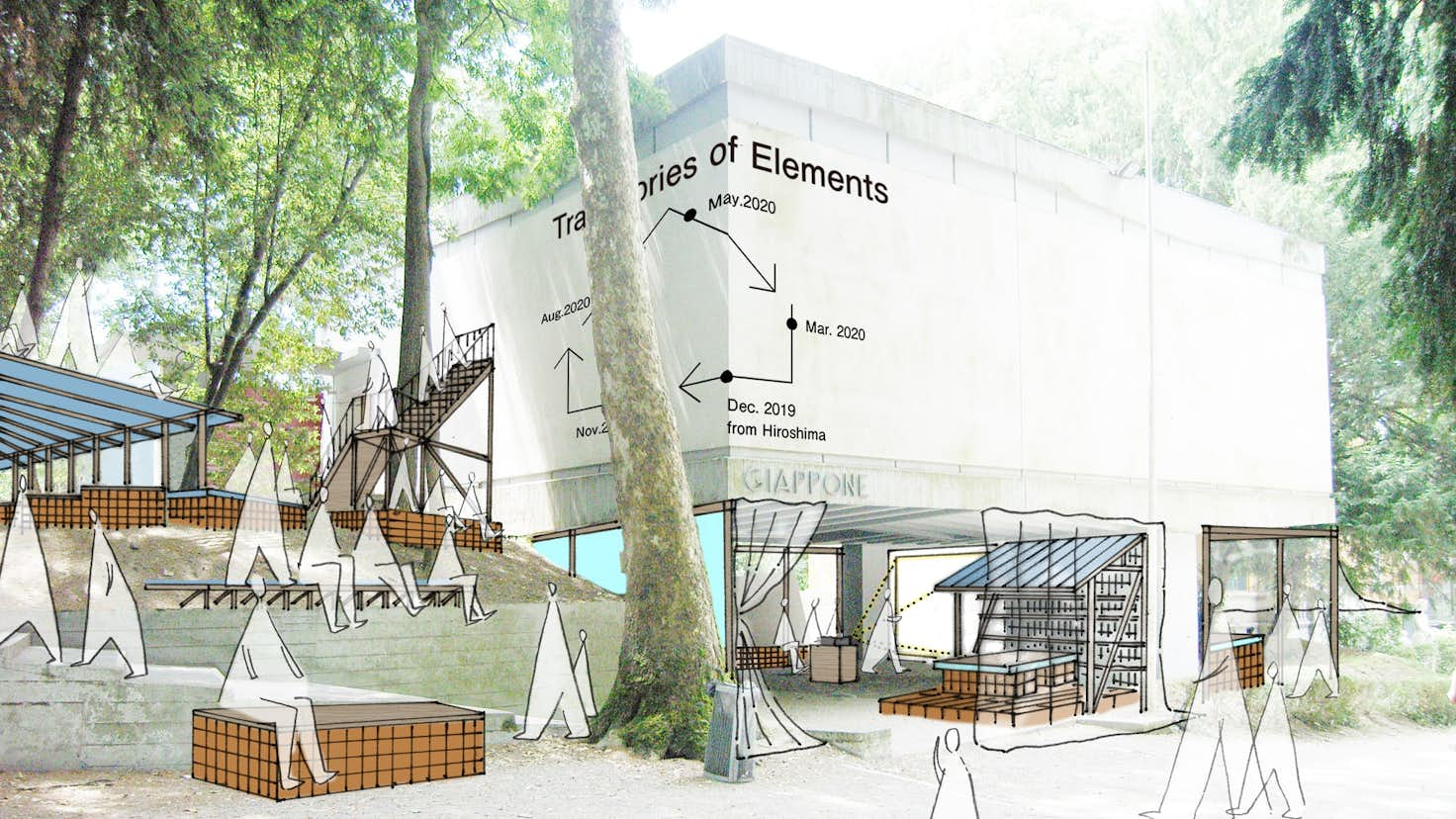

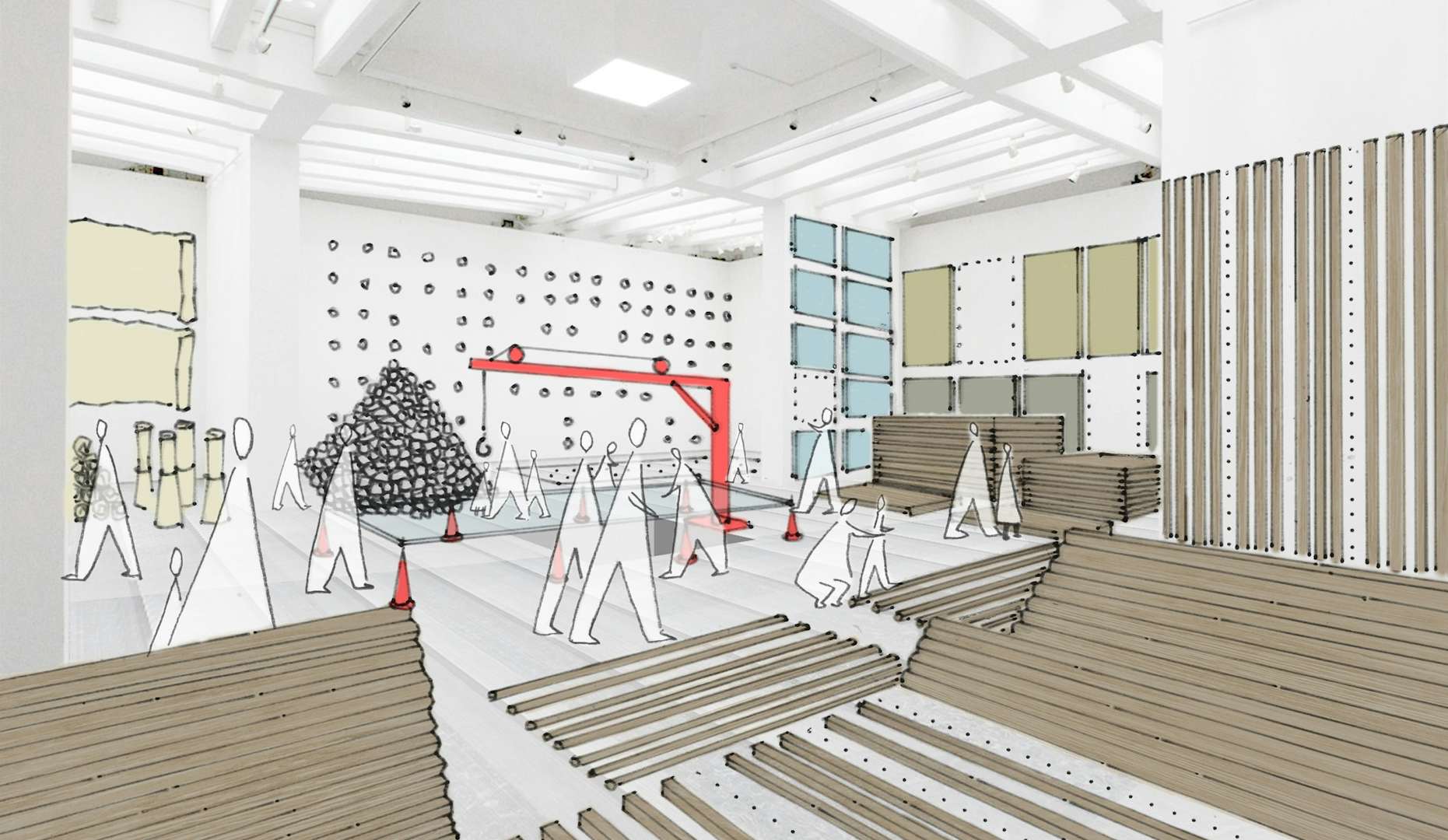

展示は大きく3つに分けられ、屋外の「展示スペース」、館内部の「資材庫」、ピロティ下の「工房」から構成される。展示スペースではステートメントや出展作家情報、住宅の来歴などとともに、再組み立てされた住宅の部分を展示。加えて同じ住宅の部材でつくられたベンチや物見台なども並ぶという。

また資材庫には解体された住宅の部材が形状や大きさごとに分類・整理されて並び、工房は部材の組み立て作業スペースや荷捌き、仮眠スペースなどに使用される。

今回の展覧会に伴い、門脇は日本で24人程度の職人を募りヴェネチアへと帯同。日本から持参する新たな材料と現地の材料とともに、解体によって欠損する住宅の再生と再構築を行っていく。

加えて注目すべきは参加する建築家たちだ。今回、門脇のほかに長坂常(スキーマ建築計画)、岩瀬諒子(岩瀬諒子設計事務所)、木内俊克(木内建築計画事務所)、砂山太一(京都市立芸術大学)、元木大輔(DDAA)といった5名の建築家が参加。建築のための部材は2020年5月から11月のあいだ、5回にわたってヴェネチアへと運び込まれ、その5回における制作はそれぞれ別の建築家が担当していく。

なお、本展にはこのほかにデザイナーとして長嶋りかこ、リサーチャーとして建築史家・青柳憲昌と樋渡彩、エディターとして飯尾次郎、アドバイザーとして太田佳代子が参加。計11名で共同編集的に制作を継続し、日々変化する状況をつくりだす。

本展を通して、「産業のジャンクションとしての建築」「時間的にオープンエンドな制作のあり方」「個による創造の境界、設計と制作の境界の融解」「構築環境=コレクティヴな制作物という意識」という4つのヴィジョンを示す門脇。この試みは建築の世界にどのような一石を投じるだろうか。

なお、今回の国際建築展では6名の候補者に参加が依頼され、門脇を含む4名がコンペに参加。豊田啓介、馬場正尊、山梨和彦の3案があった。