人生のハードルを超えて生きるためにつくる。50名の作品による「ポコラート世界展『偶然と、必然と、』」が開幕

東京・秋葉原のアーツ千代田3331で「ポコラート世界展『偶然と、必然と、』」が開幕。障害の有無や美術という枠組さえも飛び越えるような創作の数々を展示している。会期は9月5日まで。

東京・秋葉原のアーツ千代田3331で「ポコラート世界展『偶然と、必然と、』」が開幕した。会期は9月5日まで。

「ポコラート(POCORART)」とはPlace of “Core+Relation ART”の略称で、障害の有無に関わらず、人々が出会い相互に影響し合う場所と、その場をつくっていく行為を示す名称だ。

本展はポコラート事業10周年を記念し、選りすぐられた世界22ヶ国の作家50名による作品240点余りが一堂に会する貴重な機会だ。

担当キュレーターの嘉納礼奈は本展のキュレーションの方向性について次のように語る。「障害の有無といった人間の一部の機能に限定するような基準ではなく、より広く人生のハードルを創作によって乗り越えた作家たちの創作を見せようとした。また、美術のように社会や他者に見られることを意識した創作だけでなく、自分のためだけに創作された『本音』を露呈させるような創作も含んだ。世界でもあり、そして自分自身としてもとらえられる『宇宙』を軸に、6つのテーマで生命そのものと向き合いたいと考えた」。

なお、本展で展示される作品のうち約65点は、パリのポンピドゥー・センターに収蔵されることが決まっている。

1章は「宇宙のこころ」と名づけられている。ここでは「わたし」という存在に着目し、制作者たちが「わたし」をいかに見つめ、自由な領域で表現したのかを見ていく。

会場エントランスで来場者を迎えるのは、日本初公開となるポーランドのトマシュ・マフチンスキのセルフポートレート群だ。 孤児として育ったマフチンスキは、20歳を過ぎたころにそれまで母親だと思っていた支援者の女優が、母親ではないことを知り衝撃を受ける。このアイデンティティの崩壊を機に、マフチンスキはセルフポートレートを開始。50年以上にわたり、自らが何者かになりきった写真を撮影し続けてきた。展覧会冒頭に相応しい、まさに人生のハードルを乗り越えるために制作された作品だ。

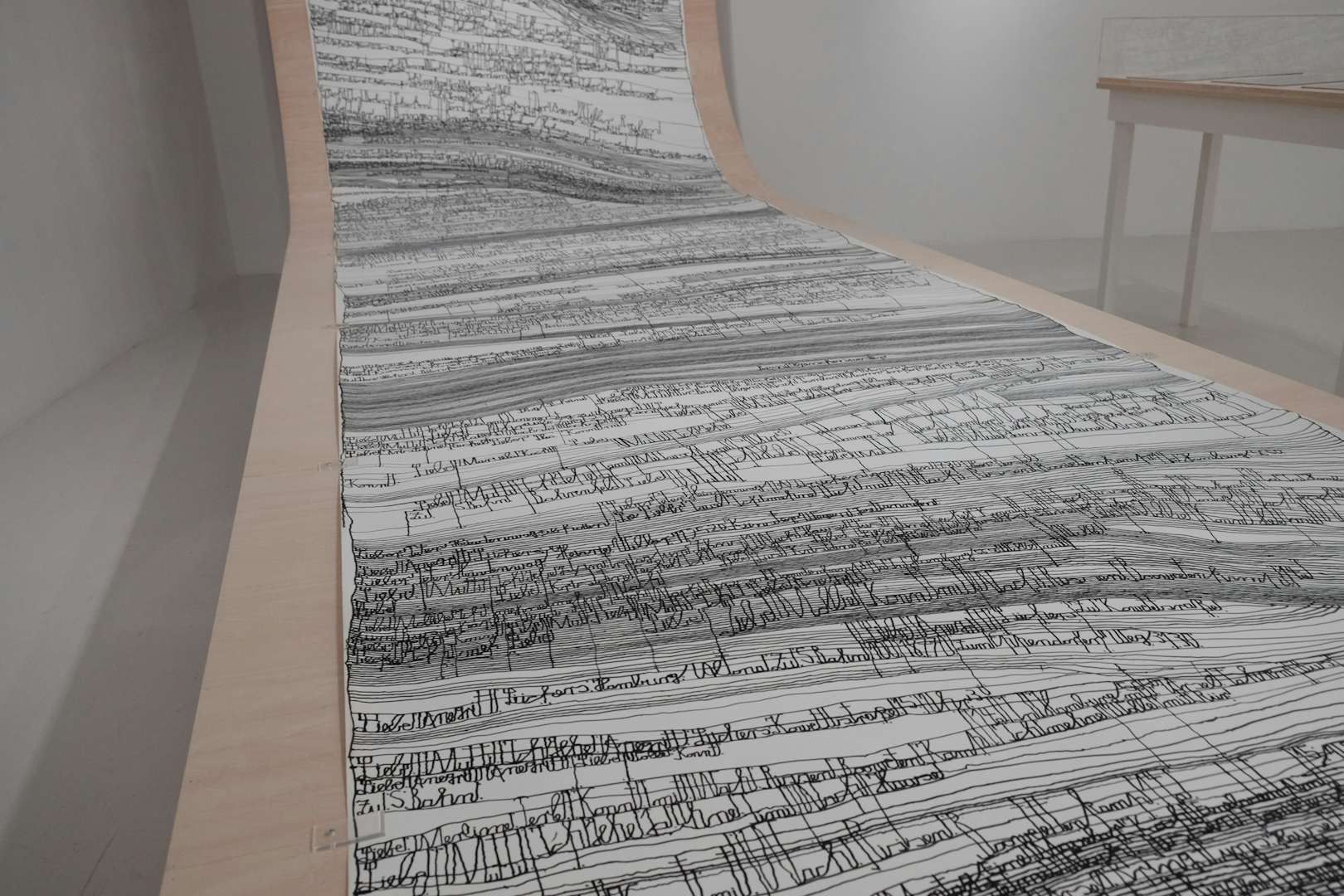

長大な紙に文字を書き連ねているのは、ドイツのハラルト・シュトファースの作品。これは母への手紙として、その日のシュトファースの着ている服や日常の活動が目録のように記述されたものだが、文字は線で結びつけられ、楽譜のようにも見える独特のリズムを孕んでいる。たんに意味を伝えるのみならず、作者の心のあり様を伝えるためにも機能する文字のあり方が見て取れる。

ポーランドのマリアン・ヘネルは精神病院での入院生活によって性的な表象を手に入れることに制限があるなか、人形や自身の身体を使ったグラビアを制作した。 自らを被写体に、女性の臀部に対する嗜好を強く感じさせる写真群は、生前世に出ることはなかったものだ。他者には秘しながらも、自身の内側から湧き出る欲望が生む、制作への衝動が垣間見える。

2章「宇宙のうごき」では、日常生活や従事する職業における必然的な行為や日課から、思いもよらない偶然によって生まれた「かたち」の数々が展示される。

スイスのマルク・モレがつくり出した混然とした塊。これは、レースや安全ピン、ファスナーといった裁縫道具を糊で固めることによってつくられている。これらはすべてモレの母の遺品であり、本作はモレの暮らす農場の母屋の2階の部屋に聖遺物のように保管されていた。モレは毎晩、母屋を閉める前にこの部屋で十字架を切り黙祷していたという。

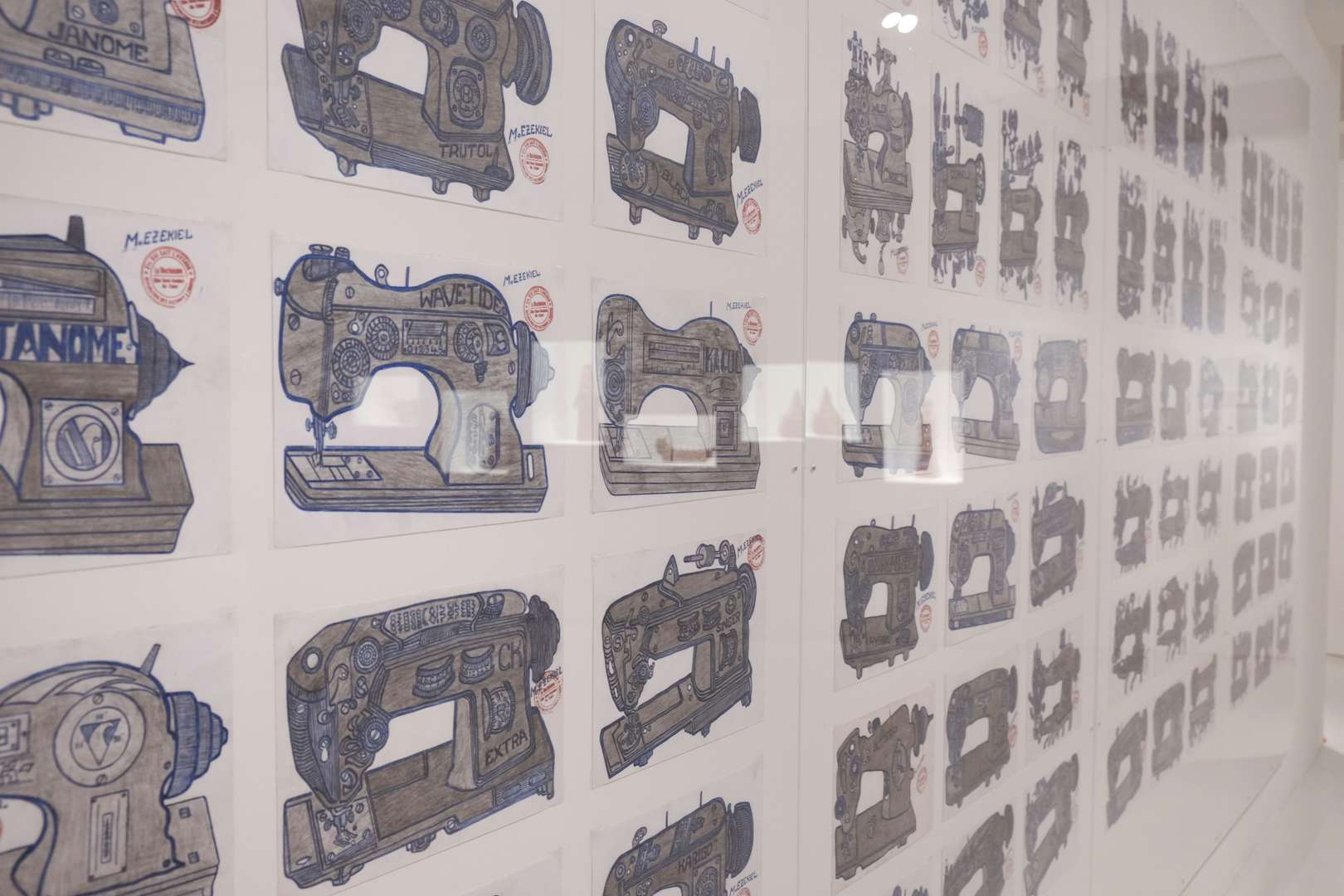

エズキエル・メスーの作品は、ルーティン化された日常の営みのなかで生まれた想像力の賜物だ。ベナンでミシン修理工場を運営して日々を暮らしているメスーは、A4サイズのノートに植物のような曲線によって、想像上のミシンを描いてきた。これらの絵にはメスーのサインと社印が押され、サインと同時にコピーライトも主張する。

山形県の社会福祉法人で働く武田拓は、仕事の一環として牛乳パックに割り箸を入れて束にしていたが、やがて武田のなかでは割り箸を挿すという行為がもっとも優先すべきこととなった。施設の職員が入れ物を用意し木工用ボンドで固めると、刺された割り箸は肥大化を続け、植物のような独特の造型が生み出された。武田は約2ヶ月にわたりこのプロセスを続けたが、現在は少しも興味を示さないという。

3章「宇宙のからだ」では、身体や構造物といった「からだ」に迫る視線がいかに多様であり、そして見る者の中にしか存在しない「からだ」があるかを感じさせる作品が並ぶ。

イタリアのクルツィオ・ディ・ジョヴァンニは、人物や動物の写真から、自身が興味を持った要素だけを取り出して絵画を制作している。ベースとなる写真は、我々が普段雑誌などで目にする広告写真だが、ジョヴァンニは商業的なイメージのなかで定型化された記号を読み取らず、例えば顔の皺やくまを強調して描き出す。同じ顔を見ることにおいても、知覚のフィルターが変わることで、まったく違う視点の絵画が生み出されている。

キューバのミスレイディス・フランシスカ・カスティージョ・ペドロソが描くのは、ボディビルダーのような筋骨隆々の男性像だ。自閉症の傾向があると診断され、家族以外の社会と隔絶されて生活する彼女は、これらの男性の絵を輪郭で切り抜き、ガムテープで部屋の壁に貼り付けている。彼女の制作はやがて全体像ではなく、徐々に人体構造の詳細を強調する傾向を持ち、近作では体のいち部分や臓器を部分的に切り取ったものも出現している。

舛次崇(しゅうじたかし)の作品は、その制作手法が独特だ。眼の前のモチーフの輪郭を写し取るためにパステルで繰り返し線を重ねた後、紙を幾度も回転させながら消しゴムによってその輪郭線の修正を重ねていく。モチーフのかたちは抽象化されていき、最終的に現れる影のようなシルエットは、対象を絵画に描写するという行為の多様性を感じさせる。

4章「宇宙の種類」は、各地域が持つ文化的な習慣や環境とのつながりを強く感じさせる作品を見ることができる。

幼少のころから、自分の感覚の限界を探求していたユリウス・ボッケルトは、複数の音やエコーなどで生じる振動の重なりに魅了され、それを波形で視覚的に表現し、文様のような絵画を制作している。また、ライブでは、予め録音しておいた音を出発点としてそこに修正を加えていく形で発表を行うという。西洋の実証主義的な土壌が、その思考の下敷きになっているとも考えられる。

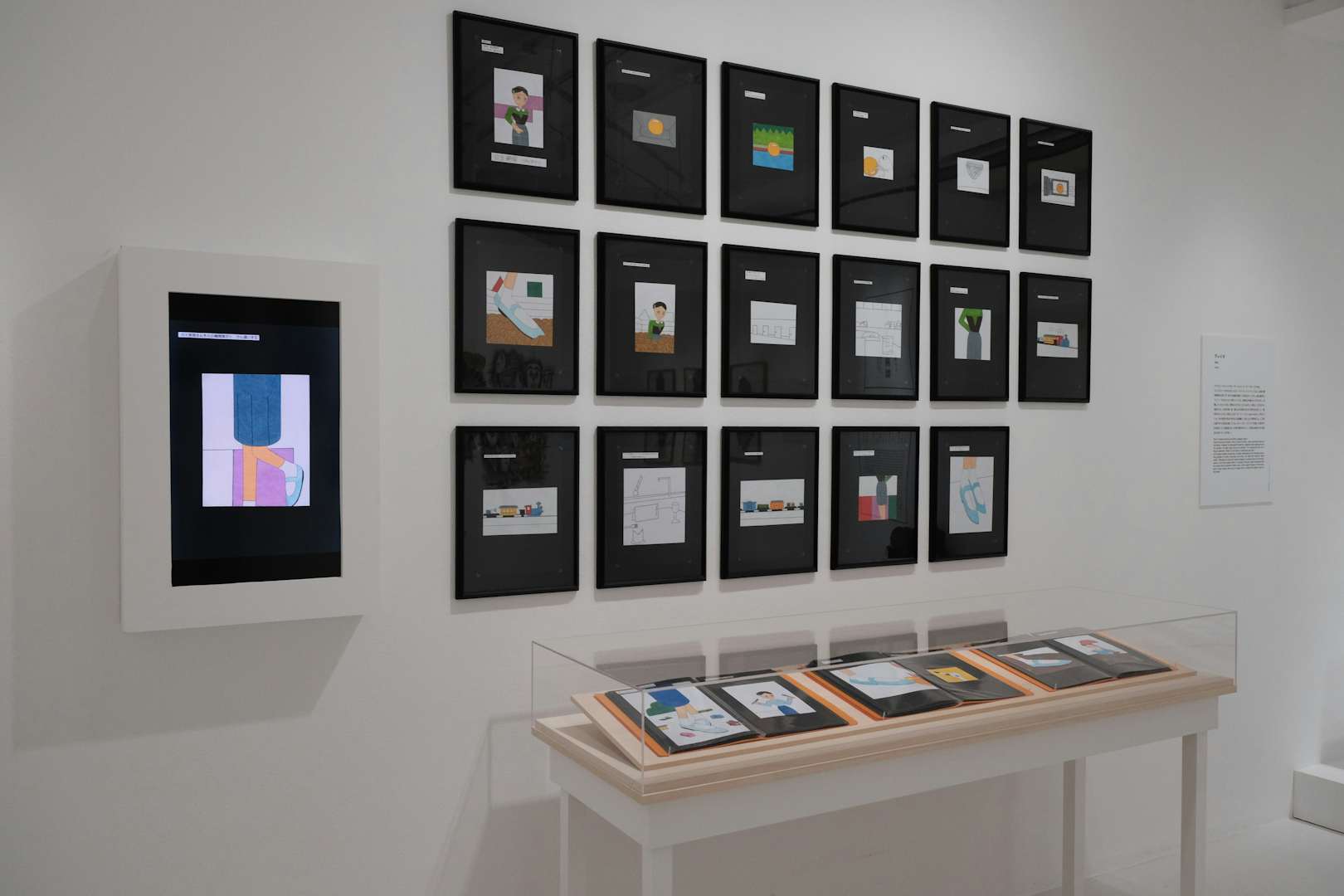

子供のころから藤子・F・不二雄のアニメが好きだったという平野智之は、絵とテキストから構成された「アニメ小説」と呼ばれる独自の作品をつくりだしてきた。直線的な線で描かれた人物や背景と、自ら打ち込んだテキストによって制作された代表作「美保さんシリーズ」は、施設の元職員である美保さんを主人公に据えたもの。美保さんの靴やスカートといったフェティッシュな要素がクローズアップされていることも特徴だ。

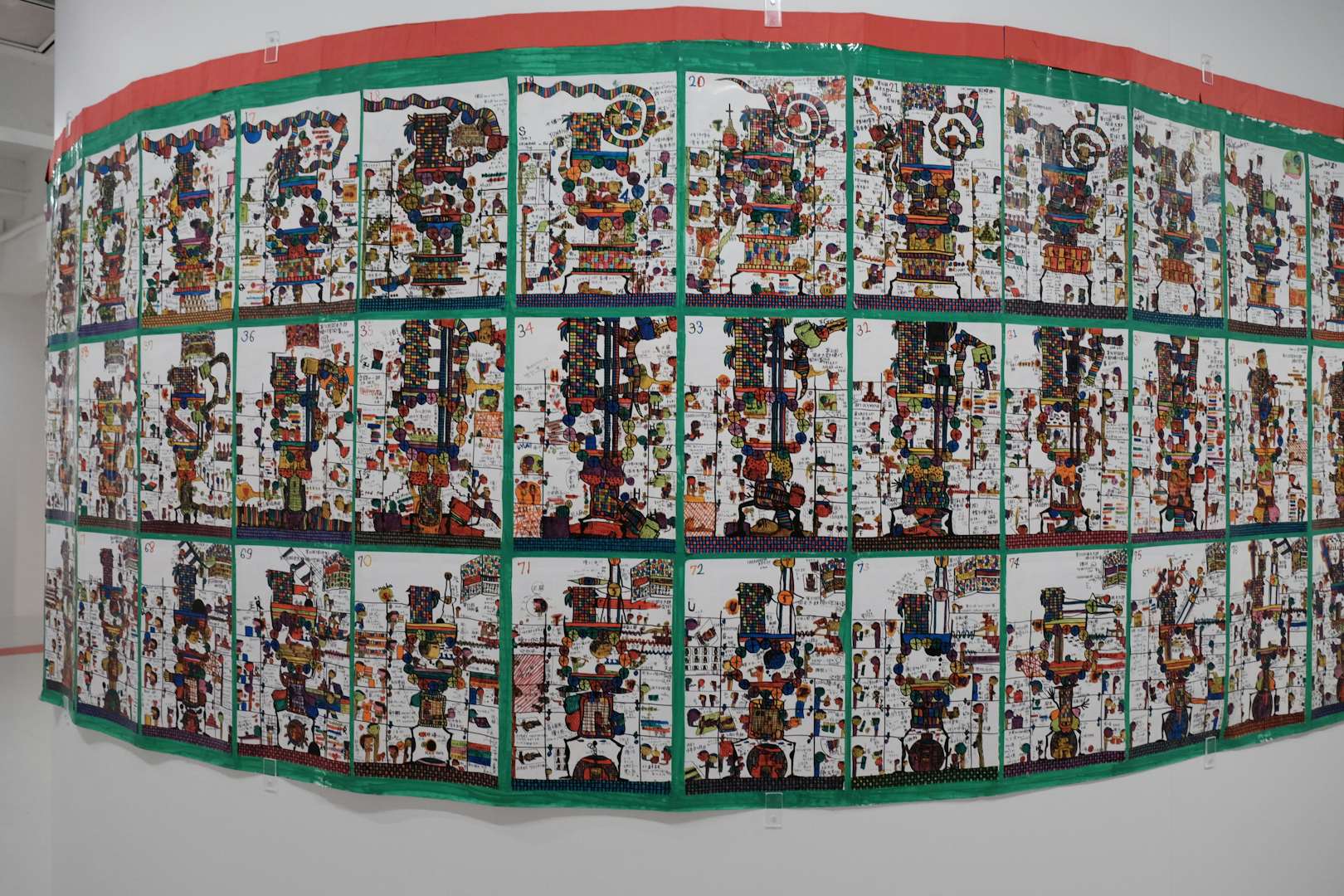

平野と同様に、大阪府在住の黒田勝利も日本のアニメやマンガといったメディアからの影響を感じさせる作品を制作する。頭で組み立てたストーリーを結末から遡りながら、マンガのようなコマ割りで描くその作品は、地球の破滅と人類の滅亡へと向かうバイオレンスで不幸な物語ばかりだ。黒田自身はいたって穏やかな性格ながらも、作中の登場人物には施設の職員や仲間、見学者の名前がつけられており、紙上で次々と殺されていく。

イマニュエル・マペウは、陸軍の航空基地に隣接した貧しい村で、生活のために国道沿いで木の彫刻を売って暮らしていた。やがてマペウは自分の楽しみとして、飛行機や車をモチーフとした彫刻をつくりだす。飛行場や国道といったマペウの生活の周囲にあるものが、独特の様式によって彫刻化され、たんなる観光みやげを超えた意味を持つようになっている。

5章 「宇宙の成り立ち」では、現在の世界がどのように成り立っているのか、その構造や構成要素についての洞察から生まれた作品が会する。

コスティア・ボトキンは、ラップグループ「ザ・シューラーズ ディヴィジョン( TheChoolers Division)のメンバーとして活動し、欧州各地でのライブなどで多忙な日々を送る。そんなボトキンが最近描き始めた絵は、幼少期より興味があった舞台芸術やサーカスのテントだ。定規を使い、グラフィカルなパターンを持つ構造的なその作品は、音楽との関連性も想像させる。

スウェーデンのヨックム・ノードストロムは絵本シリーズ『セーラーとペッカ』でも知られる作家だが、1990年代半ばより油絵具成分のアレルギーを発症。そのため、コラージュ、水彩絵具、デッサンを組み合わせた大型作品をつくるようになる。切り取られた人物や動植物を感覚にまかせて紙の上に置いていき、最終的に何が現れるかまったくわからないという。

フランツ・フォン・ザールフェルトは、自身の自伝的な戯曲『ハンス・ウルリッヒ』を書くとともに、その小説の舞台となった街並みや家を、絵画と立体で制作している。それらはザールフェルトが暮らすドイツ・フランクフルトの街をベースとしているが、演劇の舞台を見るような俯瞰性が付与されており、日々の生活を舞台としてとらえるような視点が感じられる。

最後となる6章は「宇宙の記憶」と題し、太古の出来事から人類の歴史、個人的なものまで、連綿と綴られてきた記憶に対峙する作品を紹介。

日系アメリカ人のジミー・ツトム・ミリキタニは、幼少期に一家で日本に帰国し、両親の故郷である広島で育つ。日米開戦前年に米国へ渡るが、開戦後は日系人強制収容所に入れられ、約5年間収容所に抑留。料理人などで生計を立てていたが、80年代には路上生活をしながら制作をするようになった。そのモチーフは自身の第二の故郷である広島に落とされた原爆への怒りや平和への願いが込められたものだ。

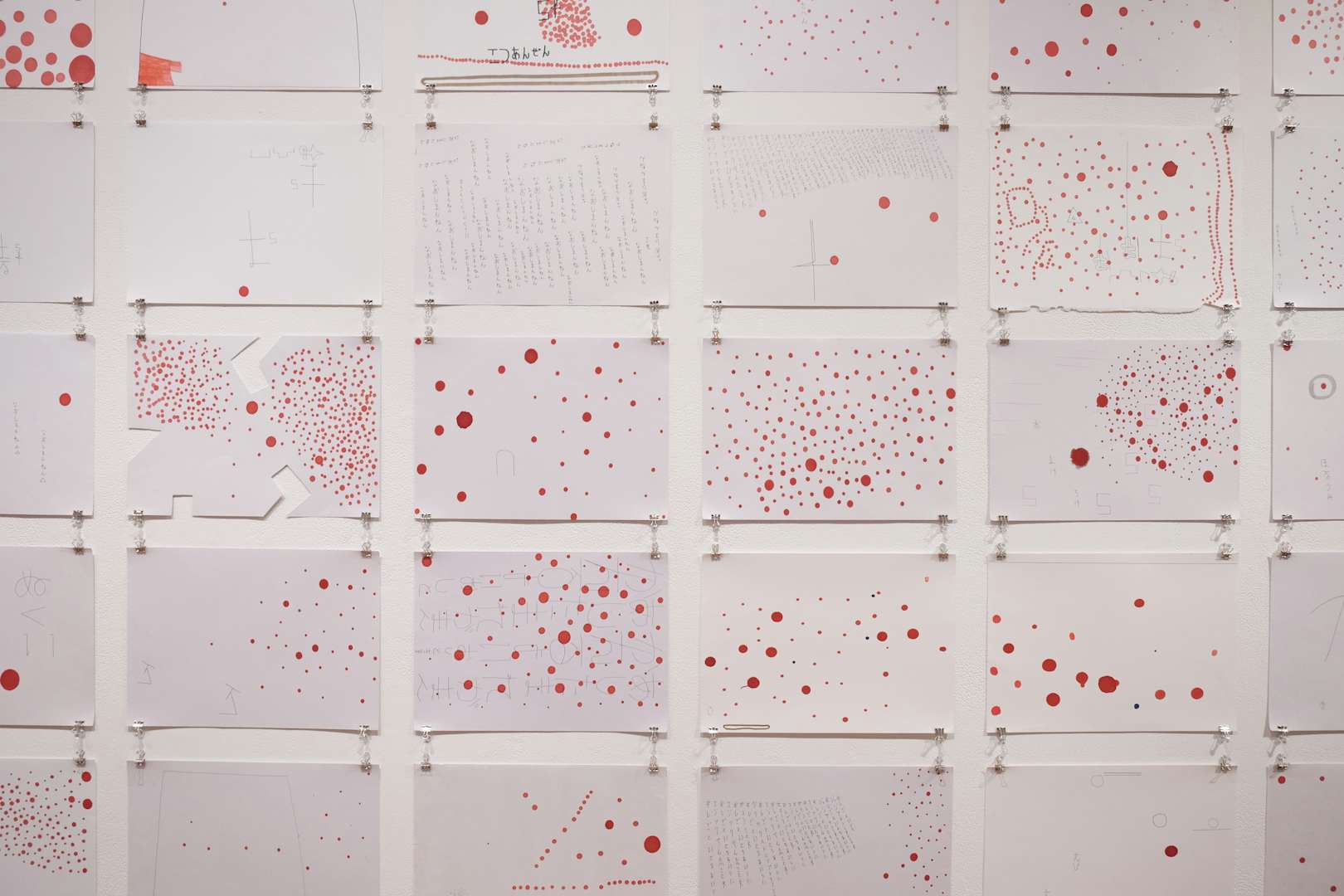

工科大学生だったメルヴィン・ウェイは、統合失調症を発症して以降、大学を中退し、一時期は路上生活者であった。折りたたんだ紙片に数式や化学式、不思議な記号などを書き、ところどころボールペンやインクで塗りつぶす。文様のようなそれはウェイによれば作品ではなく医療行為だという。一般的な人に見せるための作品とは異なる、自らを癒やし修繕するための行為としての創作がここにある。

杉浦篤は、施設に入所した際、離れて暮らすことになる家族からアルバムを渡される。やがて杉浦は、大好きな家族や仲間との楽しかった旅行の写真をアルバムから取り出し、部屋で20年以上触り続けている。角が取れ、色あせ、かたちが変わったその写真は、触ることで過去にアクセスするという、写真というメディアの持つ、思いもよらない可能性を伝える。

展覧会の最後となる作品は、積み重ねられた6トン(同展では10分の1を展示)にもなる紙のドローイングだ。これはワンダ・ヴィエーラ=シュミットによるもので、そのすべてが世界に危害を加える悪と戦うために書かれている。これらドローイングは、彼女自身とドイツ国防省にあるコンピューターのみが認識でき、世界を救済するために使用されるという。展示されているのはごく一部で、総枚数は25万枚以上。悪と戦うために日々描かれ続けるこのドローイングは、現在ドイツ連邦国防軍軍事歴史博物館に所蔵されている。

「現代美術」「アール・ブリュット」「アウトサイダー・アート」といった枠組みを超えて、「わたし」から繰り広げられる「宇宙」をとらえる視点の多様性と多義性を存分に味わえる展覧会となっている。世界中から集まった枠組には収まりきらない創造の数々を観覧できる希少なこの機会に、ぜひ訪れてみてほしい。