草間彌生、李禹煥、宮島達男、村上隆、奈良美智、杉本博司。森美術館に現代美術の「STARS」が集結

森美術館でコロナ後初めて開幕する展覧会「STARS展:現代美術のスターたち―日本から世界へ」。その名の通り、日本現代美術の第一線で活躍するスター・アーティストたちが集結する展覧会だ。その見どころとは?

国際的に活躍し、高い評価を得る日本の現代美術家6名。その軌跡を振り返る展覧会「STARS展:現代美術のスターたち―日本から世界へ」が、森美術館で開幕した。

新型コロナの影響により、5ヶ月ものあいだ休館してきた森美術館。本展はその再開を飾る展覧会だ。参加するのは、村上隆、李禹煥(リ・ウファン)、草間彌生、奈良美智、杉本博司、宮島達男の6人。それぞれの初期作品と近作を中心に紹介し、日本固有の社会的、文化的、経済的な背景をふまえながら、各アーティストの実践が世界からどのように評価されてきたのかを探求するものだ。

オリンピックイヤーを前提に企画された本展は、森美術館の6名のキュレーターによる共同企画。館長の片岡真実は、報道陣に対して「本展を振り返ると『スターは1日にしてならず』ということがわかる。それぞれのアーティストが積み重ねてきた経験や葛藤などを紐解くことが作品理解につながる。またとない組み合わせが実現した」と語る。

村上隆

会場は各作家ごとに展示室が分かれており、冒頭を飾るのは村上隆だ。本展では、オタク文化を象徴する作品である《Ko2ちゃん(プロジェクトKo2)》(1997)や、《ヒロポン》(1997)、《マイ・ロンサム・カウボーイ》(1998)など、いまでは日本で見る機会が少ない等身大の彫刻作品を展示。

加えて、東日本大震災への応答して制作された2体の鬼の巨像《阿像》、《吽像》(ともに2014)、そして本展のために描かれた壁一面を覆う2点の巨大新作絵画《チェリーブロッサム フジヤマ JAPAN》と《ポップアップフラワー》などを展示する。

村上はこの「お花」モチーフが全面を埋め尽くす2点の新作絵画について、「目眩を起こしそうな構図にしている」と語っている。「スーパーフラット的な空間の対峙法を表現した。平面的なアニメ表現でも空間はつくれるということを示すために大きな画面を使っている。すでに知られた村上隆という文脈からどう逸脱し、かつ観客の期待を裏切らないかに集中している。芸術は作家が死んだあとがいちばん大事なポイント。死後100年経ってもその表現が色褪せない、強いコンセプトとイメージがどれだけ確保できるか。いま僕は、未来の観客のビジョンをつくっている」(この言葉は音声ガイドで聞くことができる)。

李禹煥

村上の隣は、李禹煥の展示室だ。1956年以降日本に在住し、「もの派」の中心人物となった李。本展では、その思想をもっとも色濃く反映する、ガラスの上に大きな岩を乗せた最初期の作品《関係項》(1969 / 2020)をはじめ、石とステンレスの棒で構成された《関係項ー不協和音》(2004 / 2020)、そして新作絵画《対話》(2019、2020)が並ぶ。

「つくることを控え、つくらないことを表現の場に引き入れようとしてきた」と語る李。初期から一貫しているその姿勢を、展示からも読み取れる。

草間彌生

2016年に『タイム』誌で「世界でもっとも影響力のある100人」に選出され、近年海外での展覧会も数多く開催されている草間彌生。

本展においては、草間がニューヨークを拠点としていた1960年頃の初期作品から、93年のヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表として出品した《天上からの啓示(B)》(1993)やファルス(男根)で覆われた立体作品3点、ミラールームなどを展示。草間の活動が凝縮された空間となっている。

宮島達男

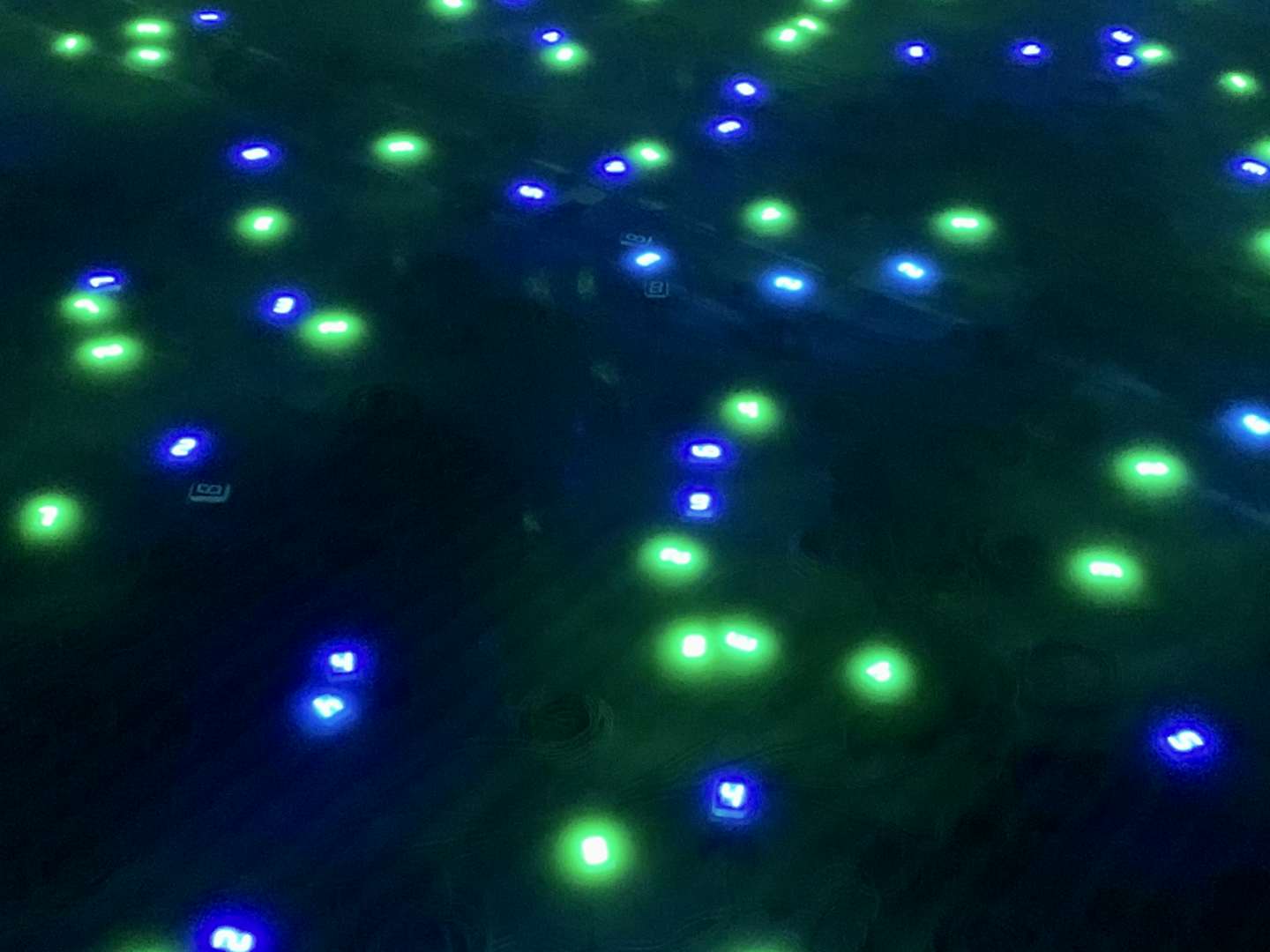

「それは変化し続ける」「それはあらゆるものと関係を結ぶ」「それは永遠に続く」という3つのコンセプトをもとにデジタルカウンターを使用したインスタレーションや立体作品を生み出し続ける宮島達男。2017年からは東日本大震災犠牲者の鎮魂と、震災の記憶の継承を願い、水盤のなかにLEDを配した「時の海─東北」を継続的に制作してきた。

本展では、その最新バージョンである《「時の海─東北」プロジェクト(2020 東京)》(2020)を発表。このプロジェクトは、被災した沿岸地域の3000人にデジタルカウンターのスピードを設定してもらい、それぞれが震災時に何を思い考えたのか、想起させることを目指す。本展で見られるカウンターは719個だが、最終的には3000人の時間が集う世界となる。緑と青のLEDの組み合わせは、今回が初めてだ。

奈良美智

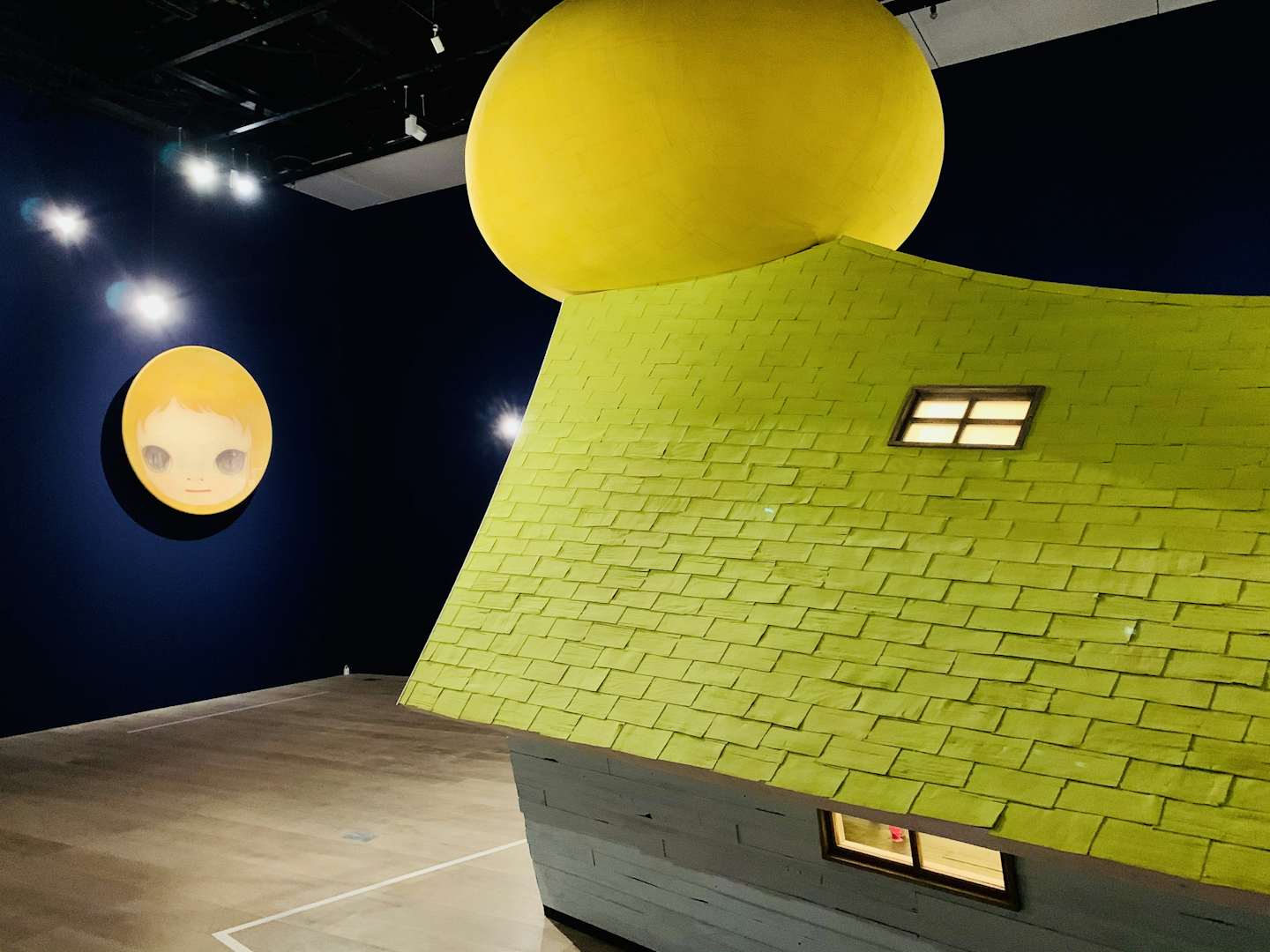

今年、ロサンゼルス・カウンティ美術館(LACMA)での大規模個展を予定している奈良美智。初公開の15点を含む、1980年代から近年までのドローイング約20点や、奈良所有のレコード・CD・おもちゃなどの多様なコレクションを見せる。

また、家を模した巨大なインスタレーション《Voyages of the Moon(Resting Moon)/ Voyage of the Moon》(2006)は、金沢21世紀美術館以外では2度目の展示。これと対応するように、今回は新作の大型肖像絵画《Miss Moonlight》(2020)も発表された。

奈良は、本展を振り返り、次のように感想を述べている。「自分の作品はいろんな層(レイヤー)の上に成り立っていて、表面だけが表出している。客観的に展示を見て、自分の展示はすごく大人しい感じがした。最初は(ここに展示するのは)場違いだと思っていたけど、自分が積み重ねてきたレイヤーは無駄になっていないと感じた」。

杉本博司

2017年、神奈川県小田原市に巨大施設「江之浦測候所」を開館させ、それを「終生の代表作」とする杉本博司。今回は、その処女作であり、ニューヨーク近代美術館に所蔵された1976年作の《シロクマ》(1976)から、初の映画作品《時間の庭のひとりごと》(2020)まで、杉本のキャリアの両端に位置する作品を展示した。

本展が初公開の 《時間の庭のひとりごと》は、江之浦測候所を題材に、移ろう季節や光のなかでその様子を映像としてとらえたもの。無声映画の手法で合間合間に杉本による言葉が入り、短編映像作品として完成させた。

また展示室最後(つまり展覧会最後)には、杉本が収集したギベオン隕石(1838年発見)が展示されている。展覧会タイトルになぞらえ、実際の「星(STAR)」で展示を締めくくるという、杉本流のウィットに富んだ発想だ。

なお本展は、前半部分にアーカイブ展示も含まれる。このアーカイブ展示は、各作家がこれまで紡いできた言葉や批評文などを見せるセクションと、海外で過去70年間に開催された日本の現代美術展50展を紹介するセクションで構成。時代の変動とともに、現代美術の系譜を俯瞰するものとなる

コロナ時代に行われる展覧会の意義とは?

本展は、森美術館が新型コロナのパンデミック後、初めて開催する展覧会だ。同館では入場を事前予約制にするなど、様々なコロナ対策を講じている。こうしたなか、片岡館長はコロナ時代にリアルな展覧会を開催する意義について、次のように語った。「休館中、MAMデジタルをローンチしたが、多くの人が身体的に美術館の空間に来て作品体験することの重要性に気づいたのではないか。リアルな空間を体験することの意義を感じていただけると思う」。

またアーティストたちもコロナ禍と無関係ではない。李禹煥は、「異常なことにすぐ美術が対応するかどうかはわからないが、美術は視覚的なもので現場性が大事」としながら、こう語りかける。「人間は自然の一部だということに立ち返って考えるべき。空気に触れ、作品と対話するような経験を増やしていってほしい」。

また宮島は、オンライン・コミュニケーションの増加に伴い、「『炙り出された』という感じがする」と話す。「本当に行かなくてはいけない場所には行くし、会わなくてはいけない人には会う。アートもオンライン(鑑賞)でいいんじゃないかというものが結構あった。厳しいようだが、選別がされるのだと感じた」。

奈良はこのコロナ禍でLACMAの展示のために渡米し、合計4週間の自主隔離を経験したという。「ロスでも自宅でも、自主隔離していてもコロナ前と生活パターンが変わらなかった。そういう事実がありつつも、美術の世界にも支障は出ている。ものをつくるひとが自由であるなかで生まれたものに自由は宿る。そうして生まれたものが、コロナ禍にいる人々を自由にさせるのだと思う」。

また杉本はこのコロナ禍を「メッセージ」だと話す。「このまま野ざらしに、拡大再生産の資本主義が進めば、将来破綻するのは目に見えている。自然からの警告が来ているのであって、それはむしろありがたいメッセージ。このメッセージを真摯に受け取り、対応していく必要がある」。

本展展示作品が直接的に新型コロナに応答しているわけではない。しかしこの時代において、展覧会という場のなかに身体を置くことの意味を、「STARS展」で考えてみたい。