退廃、グロテスク、エロティック。「あやしい絵」展に見る近代日本の「あやしい」表現の数々

明治期ごろから大衆に広まった退廃的、妖艶、グロテスク、そしてエロティックな表現。こうした「あやしい」表現を紹介する「あやしい絵展」が、東京国立近代美術館で開幕した。会期は5月16日まで。

2021年5月11日追記:本展は緊急事態宣言延長によって会期途中で閉幕した。

明治期に生まれた退廃的、妖艶、グロテスク、エロティックといった「あやしい」表現を紹介する展覧会が東京国立近代美術館で開幕した。会期は5月16日まで。

同展では、幕末から昭和初期にかけて制作された絵画や版画、雑誌・書籍の挿図などを集め、時代ごとの多様な作品から「あやしい」表現の変遷を「幕末〜明治」「明治〜大正」「大正末〜昭和」の時代ごとに分かれた3章構成で追う。

1章の「プロローグ 激動の時代を生き抜くためのパワーをもとめて」では、幕末〜明治の美術が紹介される。江戸後期から幕末にかけ、絵画、浮世絵、見世物細工にいたるまで、凄惨であったり奇怪であったりといった表現が目立つようになる。

この章では、時代の変革のさなか、日々の不安を忘れて人々が夢中になって楽しんだ様々な表現が紹介される。曾我蕭白《美人図》(18世紀)は、ぼろぼろの文を噛む女性を描いた絵画だが、その着物の柄には、事実無根の噂から世を嘆いて川に身を投げた中国・楚の詩人、屈原の姿が重ねられており、複数の怨恨のイメージが込められている。

安本亀八《白滝姫》(1895頃)は「生人形(いきにんぎょう)」と呼ばれるジャンルの作品。生人形は幕末から明治にかけて、本物らしいリアリティを売りに、縁日や社寺の開帳などの見世物として人気を博した。本作は興行に使われたものではなく、群馬・桐生の織物会社が所有し、着物などが新調されたものだが、きめ細かい肌や、歯や舌など、当時の人々が夢中になった生人形のリアリティをよく伝えている。

江戸末期から明治にかけては、殺しや出血といった残酷な描写で知られる浮世絵「無残絵」も人気を集めた。その代表的な絵師である月岡芳年による『魁題百撰相』は、戊辰戦争の兵士たちを、江戸初期の人物の姿を借りて表したシリーズ。実際に芳年は上野戦争の現場を訪れ、傷ついた兵士や遺体を模写したという。流血したその姿からは、無念さや気迫が感じられる。

2章の「花開く個性とうずまく欲望のあらわれ」では明治から大正の表現を紹介するが、本章はもっとも多くのスペースが割かれており、5つのキーフレーズで分けられている。

2章-1「愛そして苦悩──心の内をうたう」は、近代の到来によって日本にもたらされた、恋愛の喜びや苦悩といった感情を、言葉ではなく視覚によって表現した藤島武二と田中恭吉の絵画をとりあげる。加えて彼らに影響を与えたアール・ヌーヴォーやラファエル前派の作品も同時に紹介する。

藤島の描く女性の肖像と、ラファエル前派のダンテ・ガブリエル・ロセッティとの関連や、ペン画や詩歌を制作することで田中が表現しようとした自己の内面がどういったものだったのかを展示から探りたい。

2章-2「神話への憧れ」では、青木繁を取り上げる。明治期には『古事記』や『日本書紀』の物語を題材に多くの絵画が描かれたが、青木はこうした物語を自身の空想でふくらませ、独自の世界観をつくりあげた。

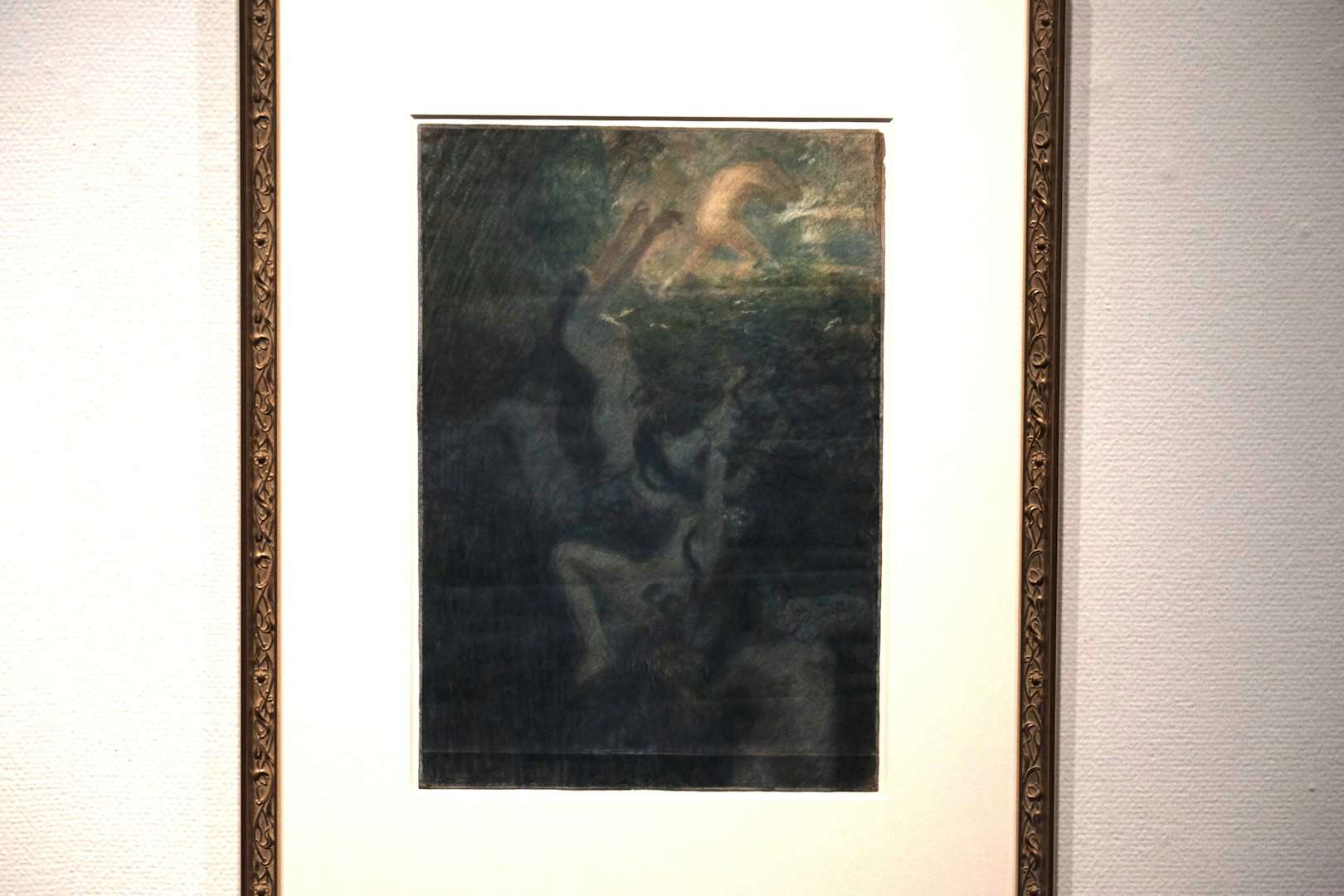

ここでは、古事記のイザナギノミコトとイザナミノミコトの物語を題材にした《黄泉比良坂》(1903)や、青木が人間の生命の始源ととらえていた海を題材にした《運命》(1904)などが展示され、その独創的な世界観を堪能できる。

2章-3「異界との境(はざま)で」では、明治中盤以降、谷崎潤一郎や泉鏡花といった小説家が生み出した幻想的な小説の挿絵に使われた、妖艶かつ退廃的な図画の数々を見ることができる。

泉鏡花『高野聖』の修行僧・宗朝が傷ついて汚れた体を親切な女に川で洗い流して癒してもらう艶めかしい場面や、谷崎潤一郎『刺青』の女郎蜘蛛が背中に彫られた少女を描いた挿絵は、橘小夢によるものだ。当時流行した耽美な世界を垣間見たい。

そして2章-4「表面的な『美』への抵抗」は、本展覧会の白眉ともいえるだろう。明治30年以降、美人絵葉書やポスターが出回るようになると、大衆的に美人のイメージが形成された。絵画でも似たような女性が描かれるようになるが、対象の内面や画家の個性を表現することが求められた当時、美術界では賛否両論となった。かたちづくられた女性表象に内在するはずの感情や意志をいかに表現するのかという問いは、現代にも通じる観点だ。

豊臣秀吉の側室である淀君を描いた、北野恒富《淀君》(1920)。暗闇から浮かびあがる、口を一文字に結び先を見据えたその表情からは、豊臣家を守ろうとした強い意志を表現した独特の美を見てとれる。

島成園の《無題》(1918)は、顔に痣のある女性を描いた。本作について島は「あざのある女性の運命とこの世を呪う気持ちを描いた」と語っている。外見のために世間の様々な目に晒されながらも、こちらを見つめる女性の表情にはそれを見返すような強い決心もうかがえる。

岡本神草の《拳を打てる三人の舞妓の習作》(1920)も、見るものに強烈な印象を与える作品だ。手のひらや顔の立体的な表現や、展覧会に間に合わせるために中央部だけを切り取ったことによる違和感のある奥行きなどが、独特の存在感を生み出している。

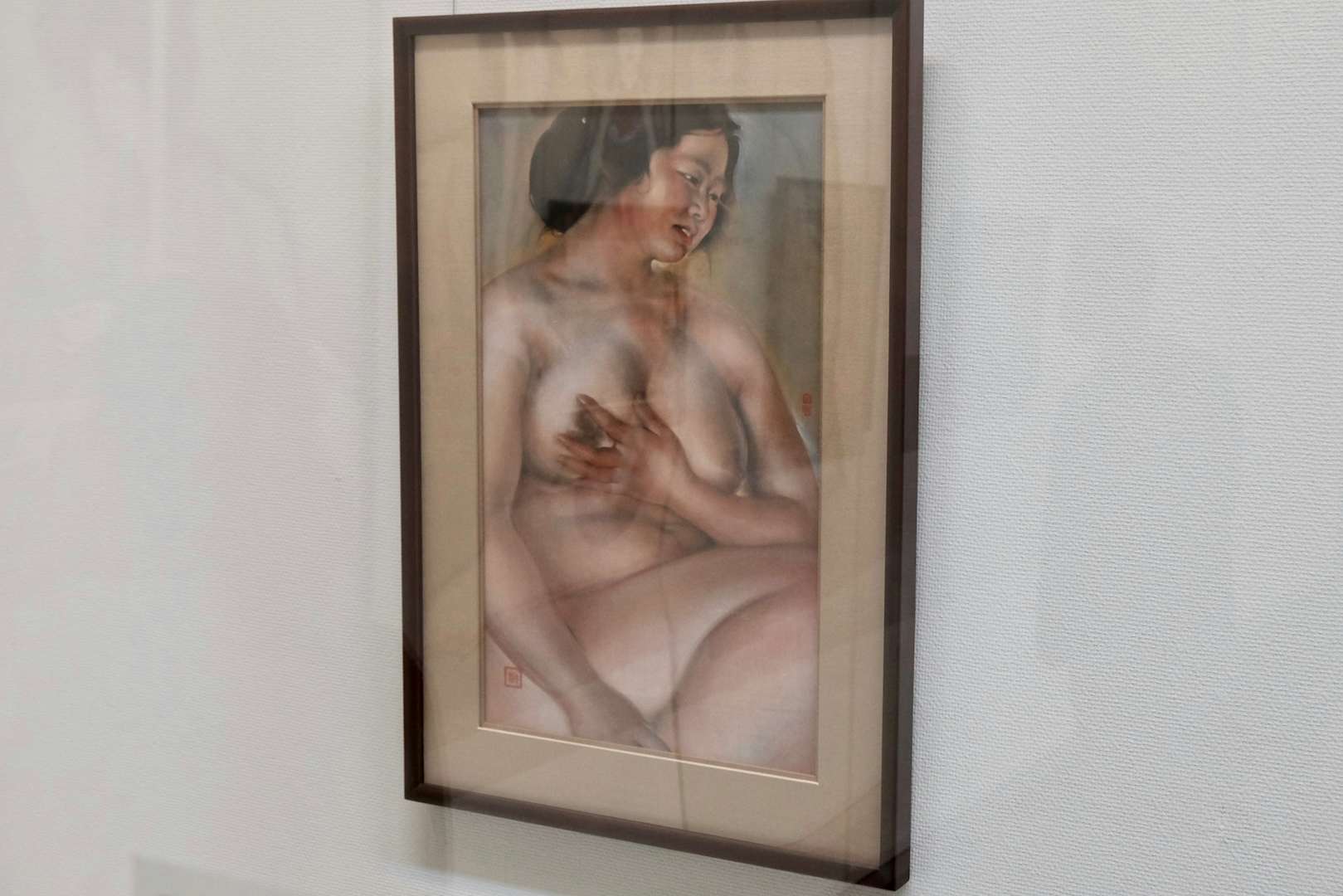

ほかにも、瑞々しい肉感で生命力あふれる裸体を描き出した甲斐庄楠音《裸婦》(1921頃)や、大都市の底辺層に目を向けながらやがて仏画から影響を受けた人物画を描くようになる秦テルヲの作品など、様々なかたちの「美」に目を向けてほしい。

2章の最後となる2章-5「一途と狂気」では、物語の挿絵が、浮世絵の系譜にある場面を重視したものから、登場人物の内面を描くものへと移り変わっていた様を知ることができる。例えば、近松門左衛門『心中天網島』を題材とした北野恒富《道行》(1913)は、死を決意したふたりの悲しみの表情と、それを象徴するかのような鳥の姿が描かれており、物語のなかの人物の心情の変化が、図像として現れていることがよくわかる。

3章「エピローグ 社会は変われども、人の心は変わらず」では、第一次世界大戦期の工業の発展や、関東大震災後のモダン文化の隆盛などによる、大正末から昭和の生活や趣向の変化を反映した表紙絵や挿絵を紹介する。

読売新聞で連載された邦枝完二『お傳地獄』の小村雪岱による挿画は、白と黒の面を効果的に組み合わせながら、人物の表情の描写に焦点を当てていることがわかる。高畠華宵による『少女画報』の表紙絵は、時代の先端を行くモダン・ガールを描き出し、どこか気だるげなその表情からは、旧来の良妻賢母的な像とはまた異なる表現が見て取れる。

様々な解釈ができる「あやしい」という言葉を軸に、国内美術館のコレクション作品を中心に集め、近代の表現の系譜を紹介する展覧会。来館者それぞれの「あやしい」についての問いに、多様な角度から答えてくれそうだ。