アーティゾン美術館で「ジャム・セッション」の第2弾が開幕。森村泰昌が青木繁《海の幸》と対峙した10連作を発表

アーティゾン美術館で現代美術家の森村泰昌が、洋画の傑作として名高い青木繁《海の幸》(1904)と対峙しながら新作を制作した「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×森村泰昌 M式『海の幸』ー森村泰昌 ワタシガタリの神話」が開幕した。そのハイライトをお伝えする。

石橋財団コレクションと現代美術家の共演として展開される展覧会「ジャム・セッション」。その第2弾として、森村泰昌が青木繁《海の幸》(1904)の作品と対峙して新作を制作する「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×森村泰昌 M式『海の幸』ー森村泰昌 ワタシガタリの神話」展が、アーティゾン美術館で開幕した。会期は2022年1月10日まで。

森村は1985年にゴッホの自画像に扮するセルフ・ポートレイト作品を制作して以来、古今東西の絵画や写真に表された人物やモチーフに変装し、その像を独自の解釈で再現してきた。

今回の「ジャム・セッション」では、日本洋画史における最重要作品のひとつである石橋財団所蔵の青木繁《海の幸》(1904)と森村泰昌が対峙し、新作を制作。《海の幸》が制作された明治期以降の日本の文化、政治、思想などの変遷を折り込みながら、「森村式」、略して「M式」と名づけた10連の作品《M式「海の幸」》を発表した。

本展は序章と終章を合わせた全6章で構成。森村が青木繁の自画像について考えながら《海の幸》を研究、ジオラマや習作を制作したうえで、自らの手による衣装制作やメイク、撮影までを手がけつつ、《M式「海の幸」》をつくりあげたその道筋を順を追って見ていく。

序章「『私』を見つめる」は、青木繁という作家に、森村が自画像を通して肉薄する。青木は28年の短い生涯のあいだで、印象的な自画像を多く残した。自らをアレキサンダー大王に例えるほど自意識の強かった青木にとって、自画像はもっとも理想的な芸術表現のひとつだったともいえる。

森村も、2016年にはじめて青木に扮して(なって)いる。展示では、アーティゾン美術館が所蔵する青木の自画像や肖像作品と、森村が青木に扮したセルフポートレート作品が対峙する。

第1章「『海の幸』鑑賞」は、《海の幸》とともにアーティゾン美術館に収蔵されている「海」や「神話」に関する青木の作品を紹介する。

80年代のモネの海景画を想起させる《海景(布良の海)》《海》(ともに1904)や《月下滞船図》)(1908)、日本神話をモチーフとした《わだつみのいろこの宮》(1907)、《大穴牟知命》(1905)といった青木の作品から、それぞれに通底する青木の画法や構図へのこだわりを探ってみるのもおもしろい。

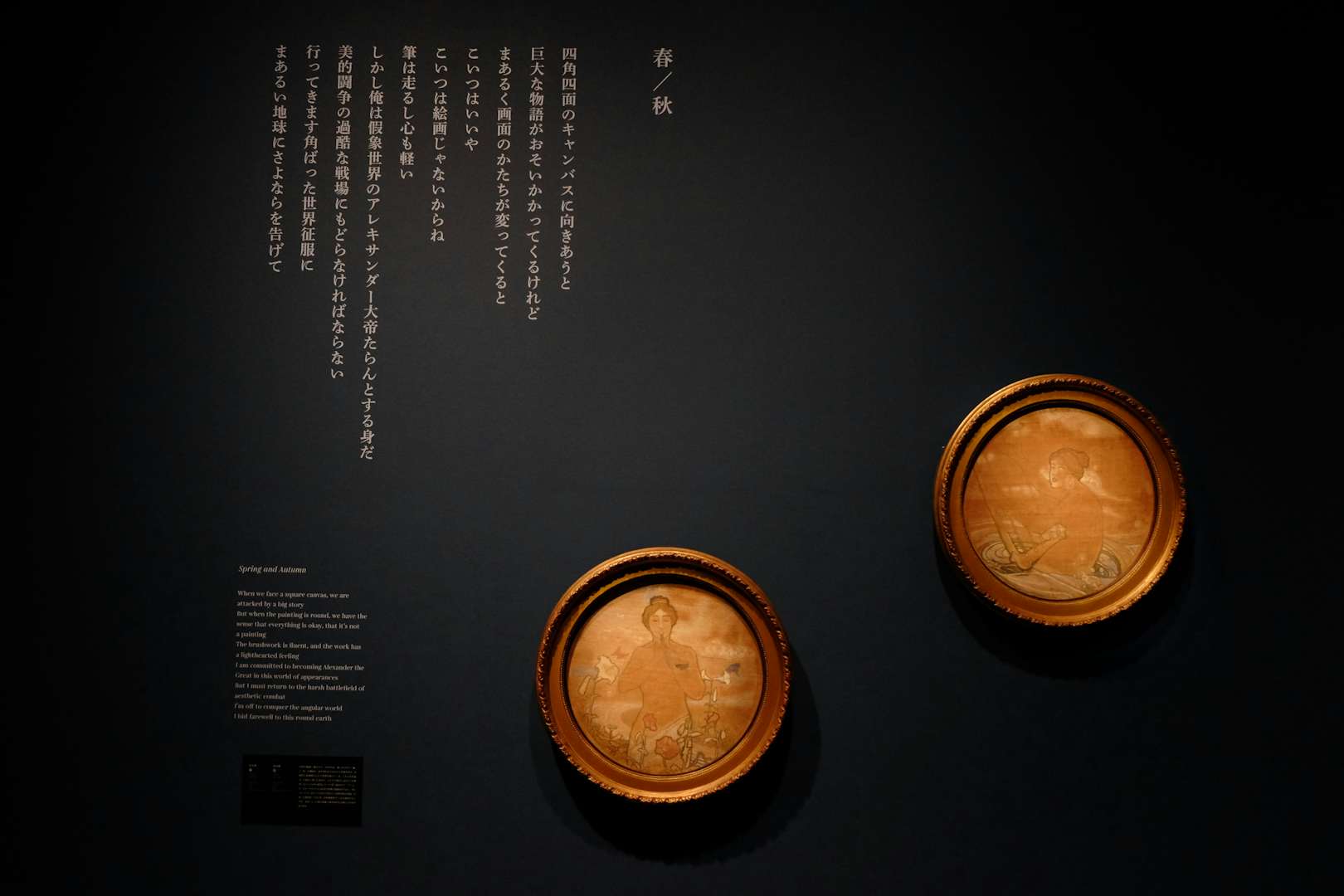

また、会場で注目したいのは、それぞれの作品につけられた森村による「創作テキスト」だ。現代美術家として、森村が青木の絵をいかに見て、どのような意味を受け取ったのかを知る大きな手がかかりとなるだろう。

第2章「『海の幸』研究」では、森村がいかに《海の幸》を解体し、自身がいかに《海の幸》となっていったのか、そのプロセスを展覧することができる。

森村は「人間(=私)の身体を経由させ」「平面的な絵画をわざわざ立体的に立ちあがらせて、ふたたびそれを平面に戻す」(展覧会図録より)という行程を経て作品をつくるという。この作業のために、森村は《海の幸》の小型模型のジオラマを制作して絵画に描かれた空間を読み解いていった。会場では《海の幸》を含む、森村がインスピレーションをふくらませるために制作した10点のジオラマが展示される。

さらに会場では、森村が《M式「海の幸」》をつくるにあたり試みた習作20点を紹介。カラーコピーのうえに撮影した自身の姿を貼り込んだものや、描画・彩色を施したものなど、森村の制作の構想を追いかけることができる。

また、森村は作中で自身が身につける衣装も制作しており、会場では使われたオリジナル衣装9点も紹介。また「監視映像」と名づけられた、数台の監視カメラによって制作風景をとらえた映像も見逃せない。メイク、スタイリング、撮影などをスタジオでたったひとりで試みた森村の姿を覗き見ることができる。

第3章「M式『海の幸』変奏曲」で、観客はいよいよ10連作《M式「海の幸」》と対峙することになる。円状の展示空間を周回するように作品が集まった。

《M式「海の幸」》の各作品には、それぞれサブタイトルがつけられている。《海の幸》を模した「假像の創造」、軍艦をバックに明治期の洋装の男女が並ぶ「それから」、大正から昭和にかけてのモダンな女性たちが並ぶ「パノラマ島奇譚」など、《海の幸》が各時代の象徴的な意匠をまとった森村の姿によって次々と姿を変えていく。

やがて森村の姿は、戦争画を思わせる「暗い絵」や1964年の東京オリンピックの日本代表ユニフォームをまとう「復活の日1」、学生運動を思わせる角材にヘルメット姿の「われらの時代」、岡本太郎《太陽の塔》をバックにした「復活の日2」、そしてボディコンやコギャル、メイド服といった意匠をまとった「モードの迷宮」にまで展開する。

そして、9作目の「たそがれに還る」では、白衣にマスク姿の森村とガスマスクをした森村が配置されており、新型コロナウイルスのパンデミックを想起させるものとなっている。そして最後となる10作目「豊穣の海」では、遮光器土偶のマスクをかぶった森村が、棒状のものを画面外に差し出している。おそらく、この棒は最初の「假像の創造」の森村たちが持つ銛につながっていると思われ、展示方法と相まってこれらの連作が連関した繰り返しを表現していることが示唆される。

森村が《海の幸》を様々な角度から分析・研究し、自身の身体を介して生み出した《M式「海の幸」》の10連作。作品の背景にある歴史性や、作品を創作するという行為そのものを、ダイナミックな尺度で解釈した、示唆に富む新作だ。

第4章「ワタシガタリの神話」では、同名の映像作品を上映する。この《ワタシガタリの神話》は、あご髭をたくわえて着物を身に纏い、青木繁に扮した森村が独白する作品だ。なぜ《海の幸》は名作といわれるのか、我々はどこから来てどこへ行くのか、などについて、森村流の解釈で語られる。

展覧会の最後を締めくくる「終章」では、森村の自画像4点が展示されている。展覧会のはじまりも自画像であったが、締めくくりも自画像となる。この終幕からどのようなメッセージを受け取るのかは、観客に委ねられていると言えるだろう。

誰もが知る《海の幸》を、森村が自らの身体を介して読み取っていく展覧会。作品をつくる行為のスリリングさや、作家の思考の流れも可視化する、意欲的な展覧会となっている。