ユージーン・スタジオが東京都現代美術館で見せた巨大な時間と空間。国内美術館初の個展に注目

寒川裕人による日本拠点のアーティストスタジオ「EUGENE STUDIO(ユージーン・スタジオ)」の初個展「ユージーン・スタジオ 新しい海 After the rainbow」が東京・清澄白河の東京都現代美術館で開幕した。

寒川裕人(かんがわ・ゆうじん)による日本拠点のアーティストスタジオ「EUGENE STUDIO(ユージーン・スタジオ)」。その国内美術館では初となる個展「ユージーン・スタジオ 新しい海 After the rainbow」が、東京・清澄白河の東京都現代美術館で開幕した。会期は11月20日〜2022年2月23日。

ユージーン・スタジオを立ち上げた寒川は1989年アメリカ生まれ。2017年に銀座の資生堂ギャラリーで個展「THE EUGENE Studio 1/2 Century later.」を開催し、その後も「89+」(サーペンタイン・ギャラリー、ロンドン、2014)や「資生堂ギャラリー100周年記念展」(2018〜19)、「de-sport」(金沢21世紀美術館、2020) といった国内外の展覧会に参加。精力的な活動を行ってきた。

近年では、アメリカを代表する現代SF小説家ケン・リュウとの共同制作や、完全な暗闇のなかで行う能のインスタレーション《漆黒能》(国立新美術館、2019)など、多岐にわたる表現を展開。21年には、アメリカで発表した短編映画がパンアフリカン映画祭などのアカデミー賞公認の国際映画祭のオフィシャルセレクションに選出され、国際的な注目が集まっている。

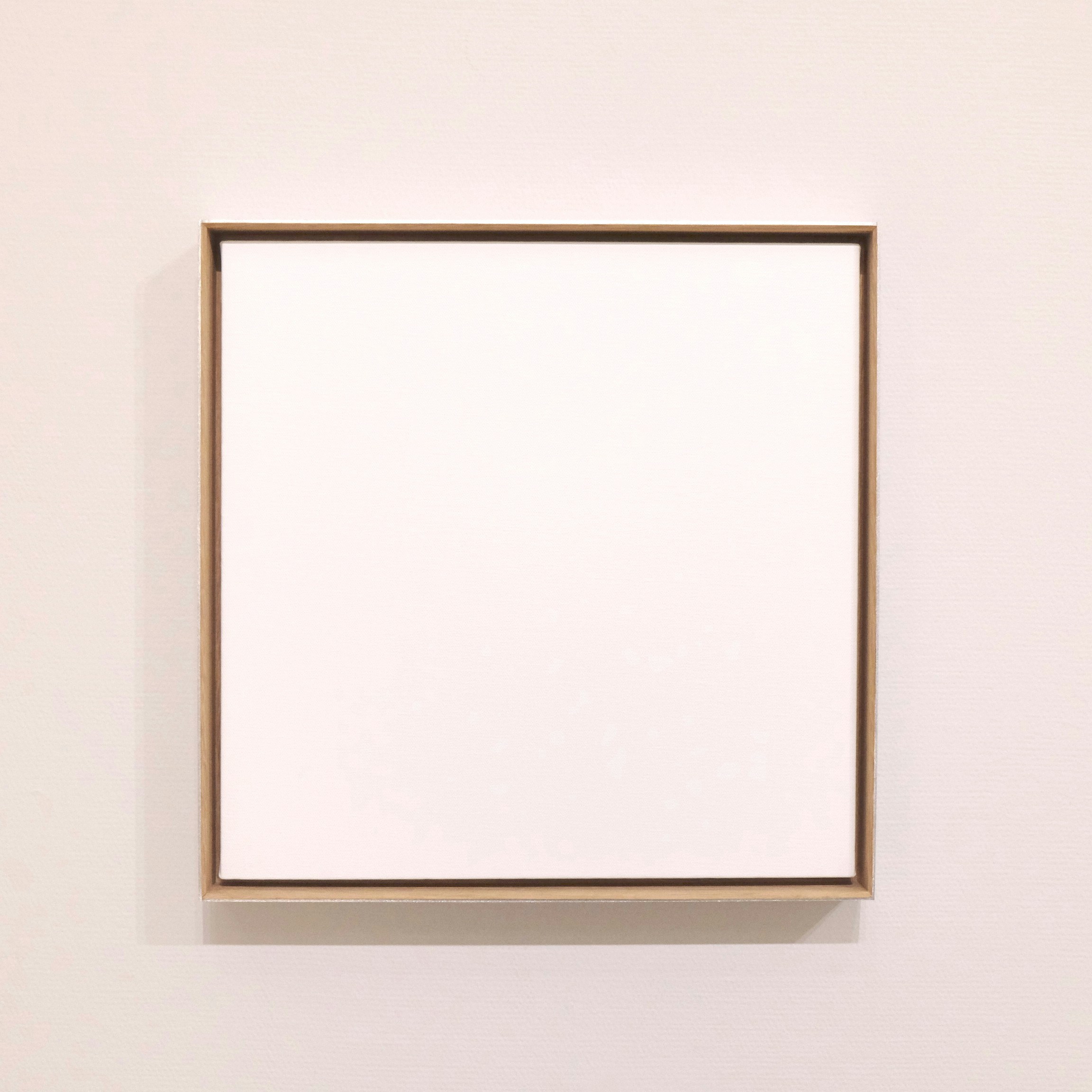

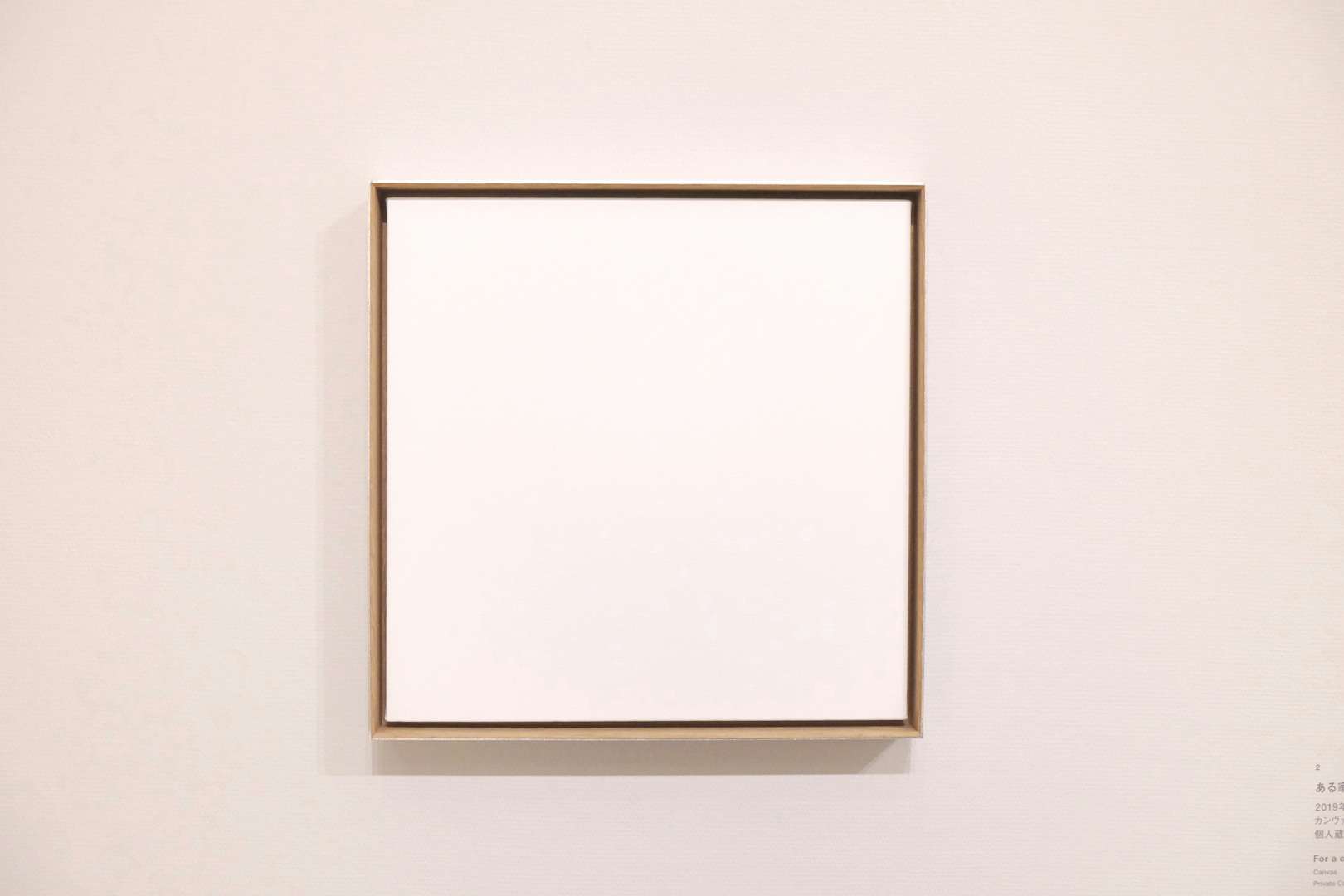

会場のエントランスで来場者がまず出会うのは、真っ白いキャンバスだ。この「ホワイトペインティング」シリーズは、何も描かれていないように見えるが、じつはたくさんの人々の接吻の跡が重なっている。世界の様々な都市で人々へ声をかけて制作された本作。空白に見えるキャンバスだが、国や地域、信仰、人種などを異にする人々の思いの痕跡が集積している。

順路に沿って展示室内に進むと、企画展示室中央の吹き抜けに水が張られた巨大なインスタレーションが出現する。水の底には白い砂が敷かれ、壁面に張られた鏡が水を反射、空間には広大な水面をつくりだしている。

《海庭》と名づけられたこの作品は、その名の通り美術館内の広間に海をつくりあげようとした作品だ。寒川が「豊穣の象徴」であると同時に「驚異」であると位置づける本作は、展覧会タイトルの「新しい海」を象徴するような作品だ。館外の気候や光を受けて自在に変化するこの海は、擬似的であると同時に、見るものの想像力によってどこまでも広がる海でもある。

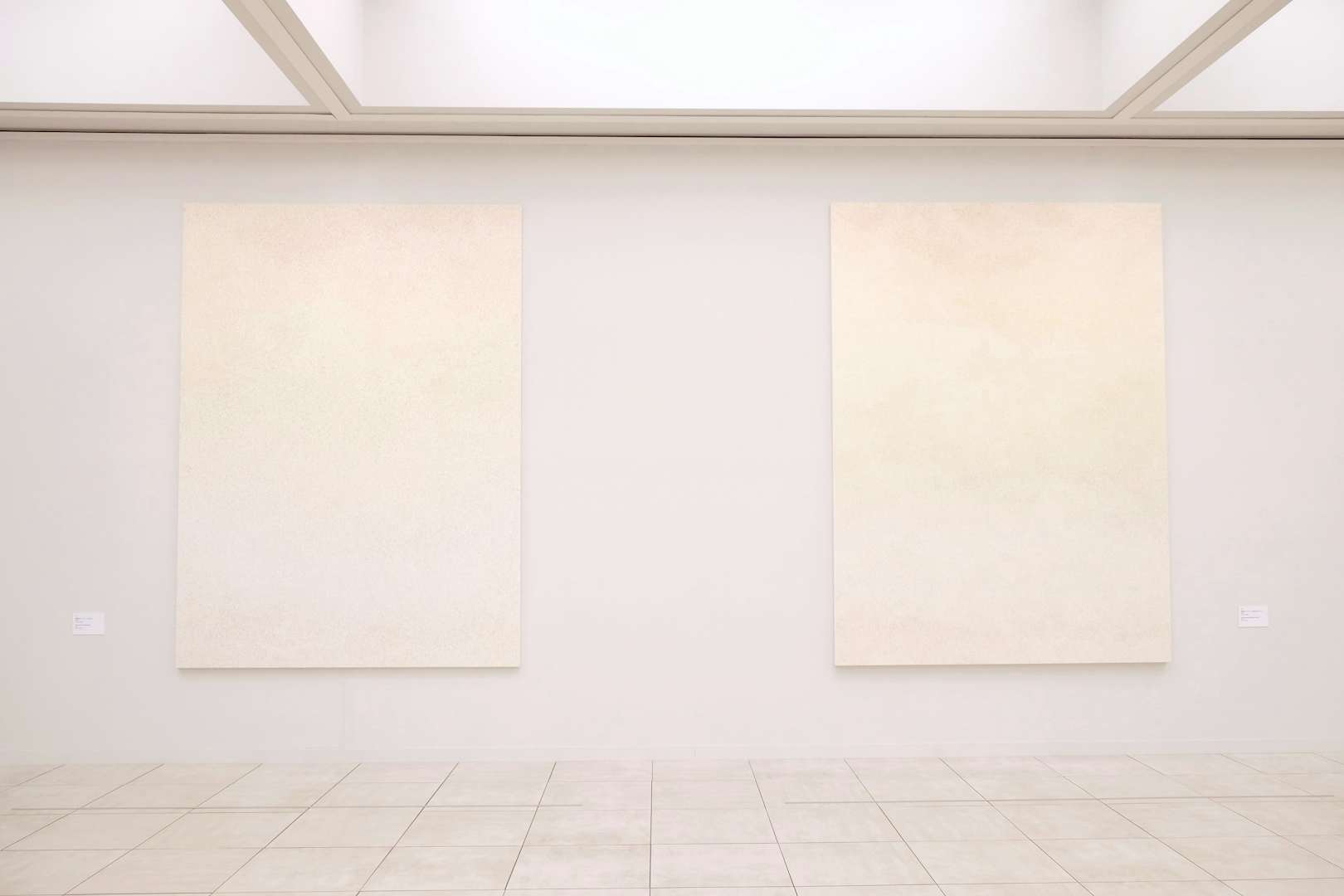

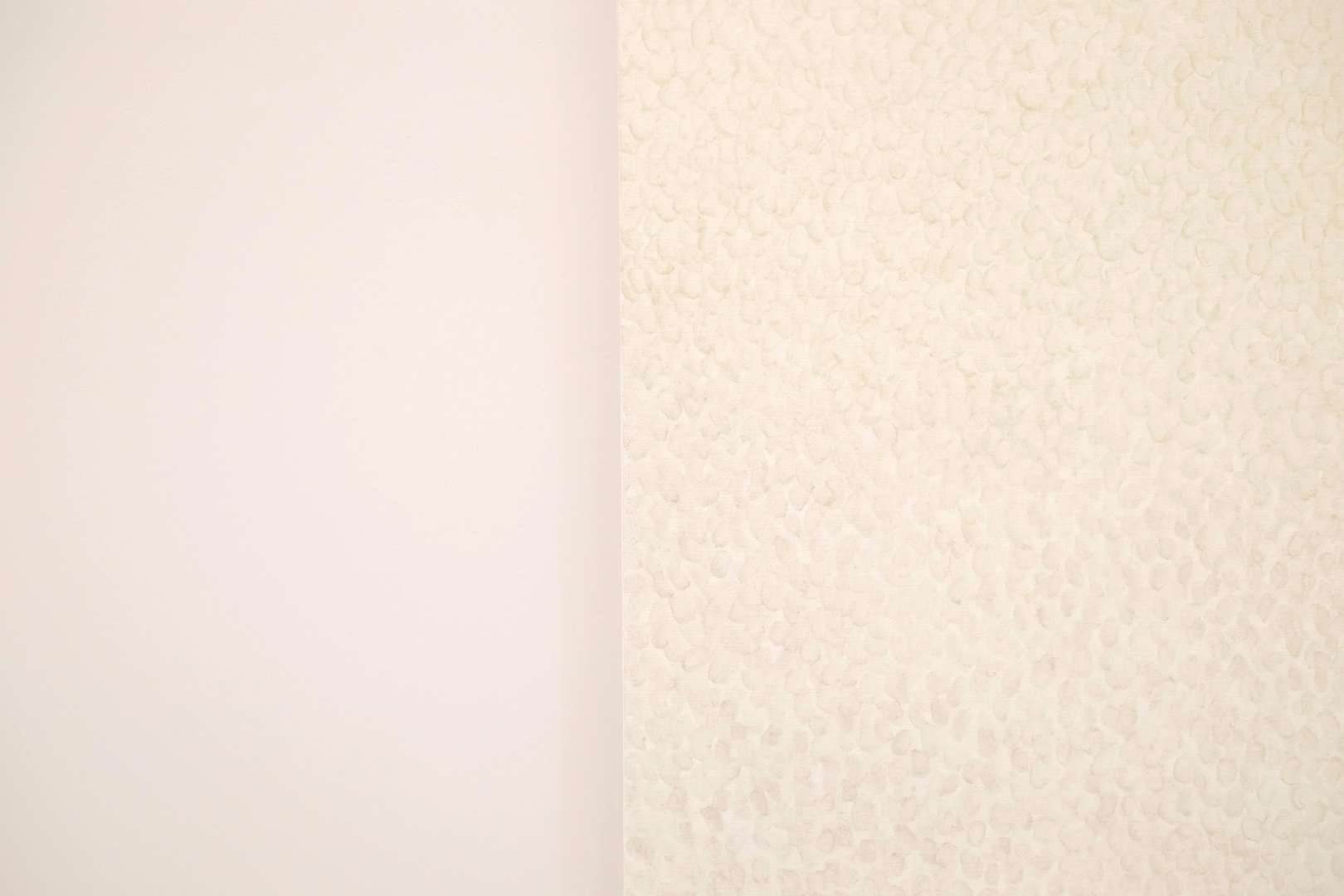

ふたたび展示室に戻ると、大型のキャンバスに描かれた作品「レインボーペインティング」シリーズが壁面に並んでいる。同シリーズは無数の点描からなる油彩画であり、絵具の重なりによる淡いグラデーションがキャンバス上で展開される。微妙に異なる個々の色が密集し、シリーズ名にある「レインボー」をつくりだすことで、個と集団や差異と類似など、実社会にも通じる問いかけが成される。

さらに展示空間で目を引くのは、中央に置かれた向かい合わせのドラムとチェスを組み合わせた《あるスポーツ史家の部屋と夢 #連弾》(2014)だ。これは、スポーツの構造をチェスによる頭脳分析とドラムによる共鳴・共振現象によって再構築しようとしたもので、寒川の学部時代の卒業制作としてゲームを実践した作品だ。チェスが差し進められると同時にドラムの鼓動が響くと、空間を緊張感や興奮が満たしたという。

また、ドラムを囲うように展示された金色に輝く平面作品群は「私にはすべては光り輝いて映る」と銘打たれている。真鍮に特殊な加工を施し、オイルパステルや油彩、鉛筆でドローイングを行った本作は、いずれも作家の視線の動きをトレースするように描かれている。真鍮が跳ね返す光と作家の視線が交錯するようだ。

本展における新作《想像 #1 man》(2021)は、体験するものに強い印象を与えるといえるだろう。暗闇のなかに1体の彫像が置かれている本作は、鑑賞者がいくら目をこらしても実態を見ることはできない。寒川と彫像家も本作を暗闇のなかで3ヶ月にわたって制作しており、また陳列においても誰一人その実体を見ていないという。存在するが、誰も見ることができない作品として、一人ひとりの想像の限界や可能性を問いかける展示となる。なお、本作は安全上、整理券が配布され、時間入れ替え制で入室して体験するかたちがとられている。

平面作品のシリーズ「私は存在するだけで光と影がある」は、鮮やかな青緑色が印象的な作品だ。本シリーズは特殊な技法によって均一に塗布した水性染料が自然光によって退色し、グラデーションが生じている。退色という概念を絵画に取り入れ、そのことにより素材性が改めて強調されている。

この「私は存在するだけで光と影がある」に周囲を囲まれるように設置されているのが、《この世界のすべて》(2021)だ。1面体から120面体のサイコロから成る作品で、このサイコロは日々振られるという。出た目の数や配置は偶発的であり、二度と同じ状態に置かれない本作は、人々の日常も偶然の重なりで構築されていることを思い起こさせる。

《善悪の荒野》(2017)も視覚的に強い印象を与える作品だ。スタンリー・キューブリック監督の映画『2001年宇宙の旅』(1968)に触発されて制作されたという本作は、映画の終盤に現れる部屋を原寸大で再現し、破壊・消失させたオブジェで構成したインスタレーション。寒川は2017年当時、人類誕生以前と未来を描いた映画の物語を破壊することで、人々の未来を再度想起させるきっかけを与えようとしたという。

暗がりのなか、金箔と銀箔の粒子が上から降り注ぐ《ゴールドレイン》(2019)は、鑑賞者に重力や時間についての思考をうながす作品。連綿と可変し続けるその運動は、より壮大な時間を見るものに想起させる。

そして本展の最後には、音声と映像による作品《Our dreams | 夢》(2021)が展示されている。ドビュッシーの初期代表曲「夢想」を、ふたりの登場人物が空弾きする映像をつないで制作された本作。楽曲でしかつながりをもたない、しかし確かなコミュニケーションが表現されている。

膨大な作品群を展示しながらも、一貫して「時間」や「生」といった、大きな尺度の価値観を鑑賞者に問いかける本展。東京都現代美術館では初の平成生まれのアーティストの個展として、新たな世代が考える価値や問いに触れることができる機会になっている。