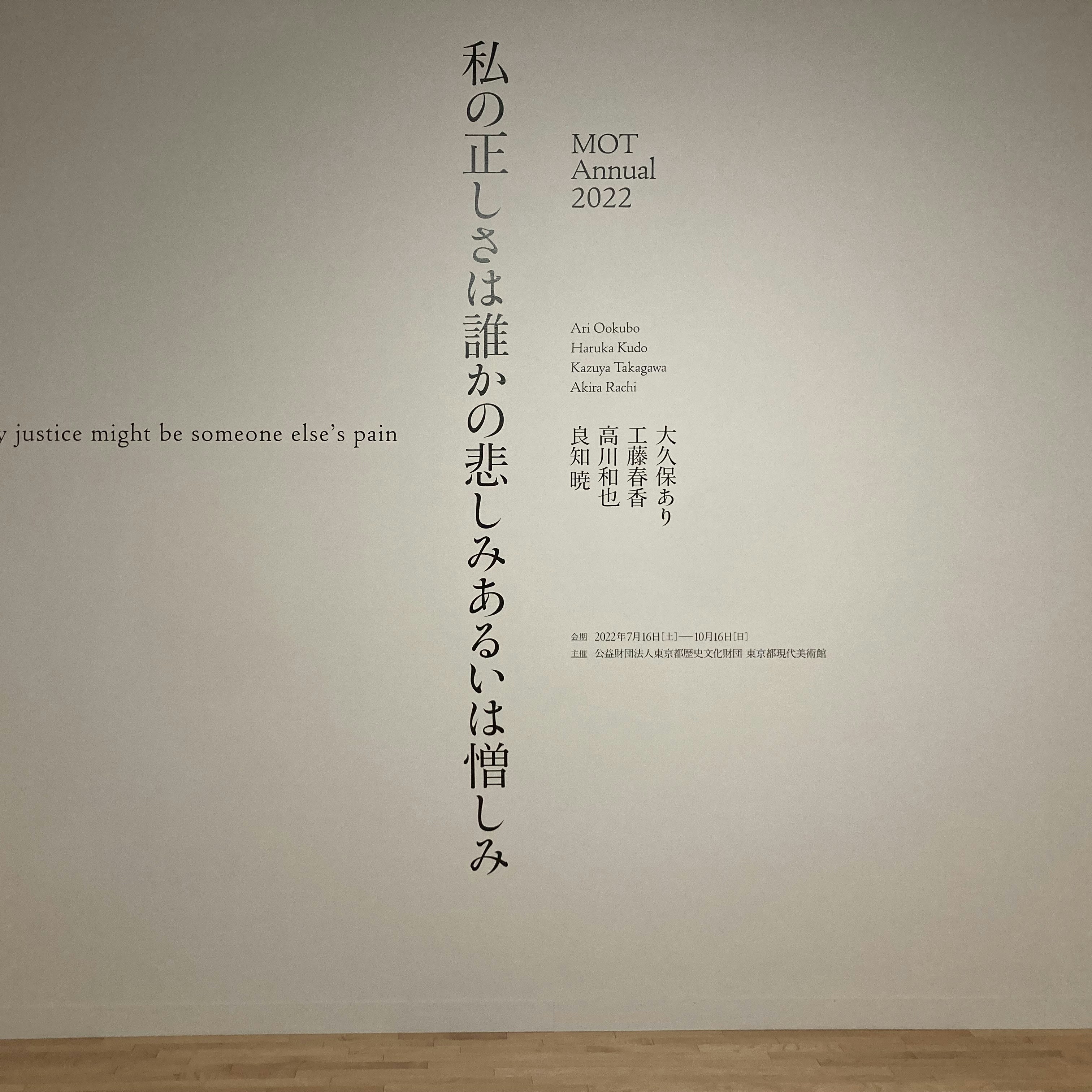

制度からこぼれ落ちるものへの眼差し。「MOTアニュアル2022」が開幕

東京都現代美術館のグループ展「MOTアニュアル」。18回目は大久保あり、工藤春香、高川和也、良知暁の4人のアーティストを迎え、「私の正しさは誰かの悲しみあるいは憎しみ」の副題のもと、大きな構造からこぼれ落ちてしまうものに目を向ける。

現代の表現の一側面を切り取り、問いかけや議論の始まりを引き出す東京都現代美術館のグループ展「MOTアニュアル」が今年も開幕した。18回目となる今回は「私の正しさは誰かの悲しみあるいは憎しみ」を副題とし、大久保あり、工藤春香、高川和也、良知暁の4人のアーティストを迎えている。会期は10月16日まで。

本展を担当した学芸員の西川美穂子は企画のコンセプトを次のように説明した。「何かを語るとき、結論に向かっていく傾向がどうしても生まれるが、そうなると本当に言いたいことから離れていってしまう場合がある。そこで取りこぼしてしまうことを、丁寧に汲み取ろうとする試みが本展だ。各作家の関心が過程や実験とともに提示されている。構造の狭間で見えなくなっているものを語り直し、見出していく展覧会を目指した」。

1974年生まれの大久保ありは、自身の夢や経験から派生したフィクションを使い、パフォーマンスや印刷物、テキストとオブジェによるインスタレーションなどを発表してきた。本展で大久保は、自身の過去作品の編纂を試みている。選ばれた13作品から抜粋された断片が組み合わされ、新しい物語をインスタレーションとしてつむぐ。

しかし、ここで展示されている作品やオブジェは、必ずしも過去に展示されたものではない。大久保が過去の自身の作品を思い出しながら、言葉とものを選択することで、新たな物語が発展していくことを志向している。

会場では中央に配置された、東京都現代美術館の壁面を模した壁が象徴的だ。外壁の姿をしながらも、展示室内に置かれたこの壁を、大久保は内外を揺さぶる存在と位置づける。過去の作品の断片を、回廊状の展示室をたどりながら来場者がつなぎあわせることで、大久保が試みてきた物語をつくるうえでのフィクションと現実の行き来を追体験することとなる。

1977年生まれの工藤春香は、絵画制作のほかリサーチ・コレクティヴの「ひととひと」メンバーとしても活動してきた。本展で工藤は優生政策の歴史や障害者による当事者運動についてのリサーチから、制度や構造について考察している。

2016年に津久井やまゆり園で起きた相模原障害者施設殺傷事件。その1ヶ月後に出産をした工藤は、子供が健康に生まれてきてほしいという思いを自然に抱いた自分の差別的ともいえる意識に向き合うこととなった。

展示の中心に据えられているのは、S字型の年表だ。この年表は、片面が旧優生保護法を中心とした障害に関する政策・制度・法律等をまとめた年表、もう片面が障害者の当事者運動をまとめた年表となっている。政策によってつくられてきた制度を、当事者が声を上げることによって変えていった歴史を表裏としてとらえることができる。

工藤は、津久井やまゆり園の被害者で現在は自立生活をする尾野氏との出会いから、目の前の景色は同じでも見えているものは人それぞれ違うという当たり前の事実に気づき、「他者といること」についての実感を作品に反映させている。

1986年生まれの高川和也は、言葉が人の心理に与える影響に関心を持ち、映像作品をつくってきた。

本展で展示されている映像作品《そのリズムに乗せて》(2022)は、感情や心理を言葉にしておもてに出すときに何が起きているのか、ということから発想した作品。かつて高川自身が書いた、おもてに現れるはずのない欲望や苦悩がそのまま書かれている日記をおもてに出すことで、何が変わっていったのかを追う作品だ。

ラッパーであり詩人のFUNIの力を借りて日記のラップ化を試みた高川は、言葉にビートや韻といった形式を与えることで、音としての言葉の側面が強調される心地よさを発見した。リズムにのせた言葉によって内面が次第に開放され、力強さを獲得していくその過程は、ぜひ上映で見届けてほしい。

良知暁は1980年生まれで、とくに投票制度にまつわるリサーチにもとづく作品制作や、歩行や質問など日常の行為を通した芸術実践を行ってきた。

良知は1960年代アメリカ・ルイジアナ州で行われていた投票権をめぐる識字テストに着目。恣意的な選別を可能にする言葉の二重性に気がついた良知は、その識字テストの一節を持ち歩いているという。

良知は同じく日本で関東大震災の際に起きた朝鮮人虐殺で、正しいとされる日本語の発音ができるかどうかで選別された負の歴史にも触れる。こうした読み書きや発音の差異が識別の記号として作用することに向き合い、光らないネオン管の文字や止まったままの時計、冊子や持ち帰ることができるハガキの展示により、言葉の二重性とその狭間で生まれる差別の歴史を思い起こさせる。

アプローチは異なるが、4作家それぞれが自身の感じた違和感や、潜在的な意識を問う本展。個々の問いと向き合ったあとで振り返れば、鑑賞者もより広い視野でこぼれ落ちるものに目を向けられるようになっているはずだ。