60年以上にわたる李禹煥の創作の軌跡。国内では17年ぶりの大規模個展が国立新美術館でスタート

国内では17年ぶり、東京では初となる「もの派」の代表作家・李禹煥(リ・ウファン)の大規模回顧展が、国立新美術館で始まった。李が自ら展示構成を考案し、1960年代の最初期の作品から最新作までが紹介される本展の見どころをレポートする。

「もの派」を牽引する作家のひとりとして世界的に知られる李禹煥(リ・ウファン)。その東京では初となる大規模回顧展が、国立新美術館で開幕した。

李は1936年韓国・慶尚南道生まれ。ソウル大学校美術大学入学後の1956年に来日し日本大学で哲学を学び、東洋と西洋の様々な思想や文学を吸収した。1960年代末からアーティストとしての制作活動を開始し、これまではグッゲンハイム美術館(2011)やヴェルサイユ宮殿(2014)、ポンピドゥー・センター・メッス(2019)などで個展を開催してきた。また、2010年には直島に李禹煥美術館が開館するなど、その作品は多くの人々を魅了している。

本展は、李にとって日本では17年ぶりの美術館個展であり、2005年に横浜美術館で開かれた「李禹煥 余白の芸術展」以来のもの。展示構成も李が自ら考案し、1960年代の最初期の作品から最新作まで、60年以上におよぶその絶え間ない創作に対する情熱の軌跡をたどることができる。

会場は彫刻と絵画の2セクションに大きく分けられており、それぞれの展開が時系列で示されている。国立新美術館の館長・逢坂恵理子は開会式で、「つくることとつくらないこと、描くことと描かないことが両立している(李の)作品群は多面性や両義性に満ちている」と述べている。

展覧会は、巨大なキャンバスに蛍光塗料で描かれた3連画《風景I》《風景II》《風景III》(いずれも1968/2015)から始まる。1968年に東京国立近代美術館で開催された「韓国現代絵画」展に出品されたこれらの初期代表作では、ピンク、赤、オレンジと色味が微妙に異なる塗料が用いられ、天井や床にも光が広がり空間全体を染め上げている。

李の制作を語るうえでは、1968年頃から制作されている「関係項」シリーズが欠かせない重要な存在だ。おもに石、鉄、ガラスを組み合わせたこの立体作品のシリーズでは、素材にほとんど手が加えられていない。「堅牢であるはずの彫刻には危ういバランスが施され、自然素材と工業製品、柔らかさと硬さが同居し、周囲の空間と悠久の時間との関係性を誘発する」(逢坂)。

例えば、展覧会の冒頭で展示された《関係項(於いてある場所)Ⅰ 改題 関係項》(1970/2022)は、5枚の鉄板が壁から床へドミノ倒しのように少しずつ位置をずらしながら設置され、最後の2枚は水平に床に置かれている。鉄板という素材の重さや硬さなどの特性を直観的にうかがうことができる。

《現象と知覚B 改題 関係項》(1968/2022)は、石と下にひびが入ったガラスによって構成される。石の鋼性や不透明性、ガラスの脆性や透明性といった素材の特性を対比的に見せつつ、また作品制作におけるある種の暴力性も表している。《構造A 改題 関係項》(1969/2022)では、鉄板による直方体の12辺から綿がはみ出しており、ふたつの素材の特性の対比が全面的に表れている。

李の近年の作品では、環境に依存するサイトスペシフィックな傾向が強まっている。2017年にフランスのラ・トゥーレット修道院で発表された《関係項―棲処(B)》(2017)は、展示室の床面に石の板が敷き詰められた作品。板のあいだでは隙間が開いており、そのうえを歩くとガタガタと音がして空間の流動性を感じることができる。

2021年にアリスカンで発表された《関係項─プラスチックボックス》(2021)は、土のうえに透明のアクリル板が敷かれた床に3つの透明の円筒形の容器が置かれた作品。それぞれの容器には水、土、空気が入れられており、地球の構成要素を示している。《関係項─鏡の道》(2021/2022)は、鏡面仕上げの細長いステンレス板の両側に石が置かれている。鑑賞者がステンレス板のうえを歩きながら、鏡面に映る風景の移り変わりを体験することができる。

本展のクライマックスとも言えるのは、国立新美術館の野外展示場で展示された野外彫刻の新作《関係項―アーチ》(2022)だ。同作の原型は、2014年にフランスのヴェルサイユ宮殿で初公開された巨大なアーチ状の野外彫刻《関係項―ヴェルサイユのアーチ》。2019年には、そのバリエーションとして《無限門》が李禹煥美術館にも恒久設置された。巨大なアーチを通り抜けると、日常の空間が非日常の空間へと変わり、周りの風景に新鮮な印象を受けることが実感できる。

展覧会の後半では、李の絵画作品を中心に紹介している。逢坂は、「(李の)二次元の絵画にはリズムや時間、目に見えない風や音をとらえる触覚や聴覚が満たされ、それらを表現する身体の動きまで伝わってくる」と評価している。

李は1971年にフランスで石の彫刻を発表したあと、ヨーロッパ、アメリカ旅行を経て帰国後に絵画を制作し始める。キャンバスに岩絵具で規則的に点を描く「点より」シリーズでは、点を打つことを繰り返すことでその色が次第に薄くなる。それと並行して制作された「線より」シリーズとともに、李の時間表現への関心や、反復行為による時間の経過、宇宙の無限などを示している。

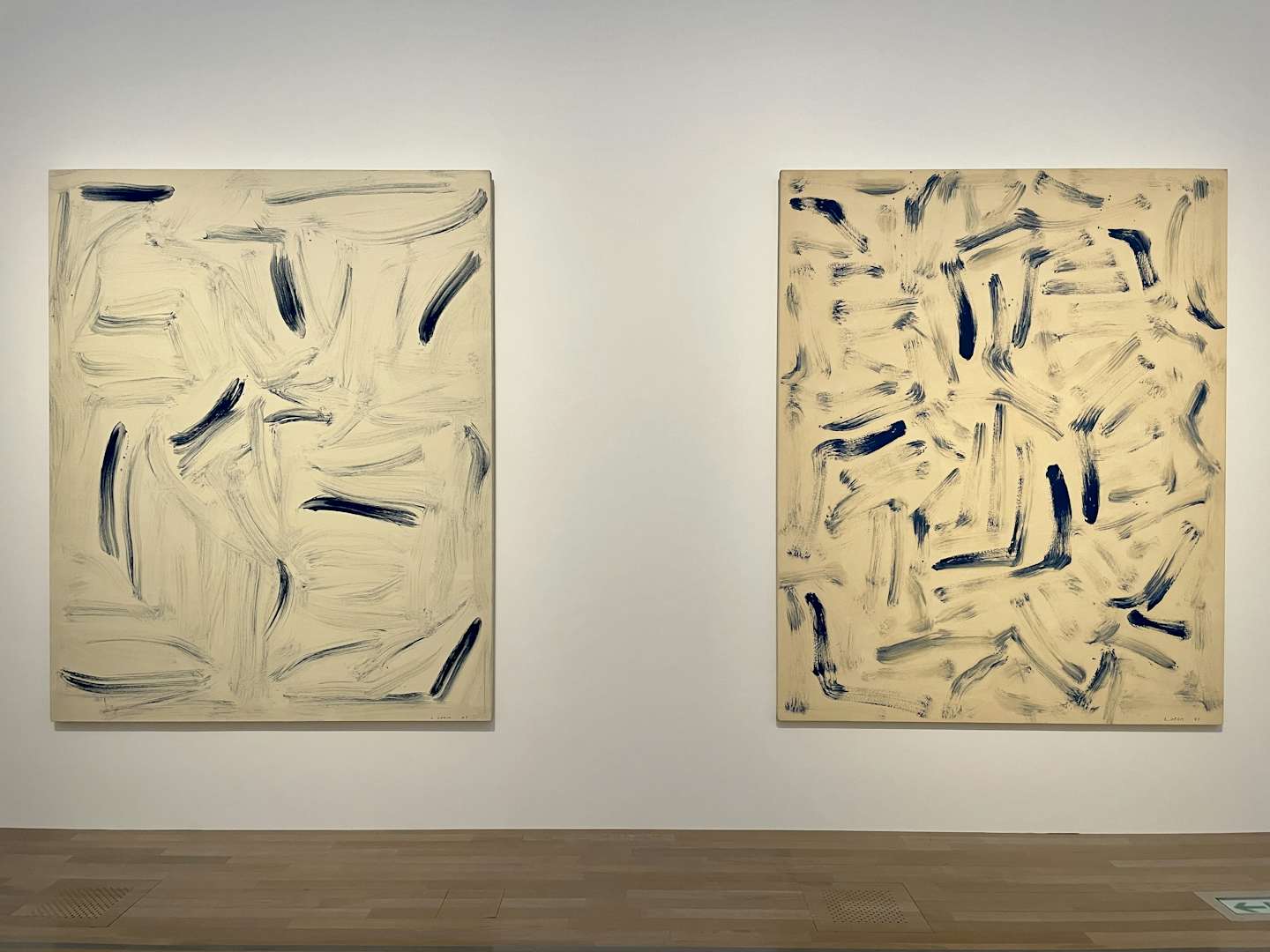

80年代から制作し始めた「風より」と「風と共に」シリーズは、荒々しい筆跡で表現されており、身体の動きが全面に出された混沌としての画面がつくられている。90年代から始まった「照応」シリーズでは、筆触が短く簡潔なものになり、動きが平行か垂直に限定されるようになってキャンバスの空白と呼応する。時間を表す反復行為から空間のバランスと関係の力学へと変化し、新たな境地が開かれる。

「照応」シリーズに続く「対話」シリーズでは、描く行為が極端に限定され、力を込めた僅かなストロークが描かれている。ストロークによる筆跡と空間の余白のあいだに緊張感が生まれ、描かれたものと描かれていないものの響き合いを感じることができる。また近作の「応答」シリーズでは、複数の色の重層化によるストロークが描かれており、波紋のような響き合いがいっそう強化される。

展覧会の最後に展示された《対話─ウォールペインティング》(2022)にも注目したい。展示室の壁面に描かれた同作では、唯一の大きなストロークが壁から浮遊しているように感じられ、余白が展示室全体に及んでいる。筆による単純でわずかなタッチにより空気が密度を持って振動し、鑑賞者の心の奥まで響くだろう。

逢坂は、「本展において一人ひとりが作品と向き合い、五感を磨いて空間に呼応しながら世界や宇宙との関わりをも感じつつ、それぞれの出会いを見出してくださることを願っている」と期待を寄せる。李の創造の軌跡をたどる過去の代表作や、新たな境地を示す新作を通し、その思想と実践に迫ることができる、貴重な機会をお見逃しなく。