「おかえり、ヨコハマ」(横浜美術館)開幕レポート。巨大美術館の新たな門出

3年にわたる大規模改修工事を経て昨年11月1日より一部開館してきた横浜美術館がついに全館オープン。「横浜」をキーワードに、様々な人々を迎え入れたいという想いを込めた企画展「おかえり、ヨコハマ」展が始まった。

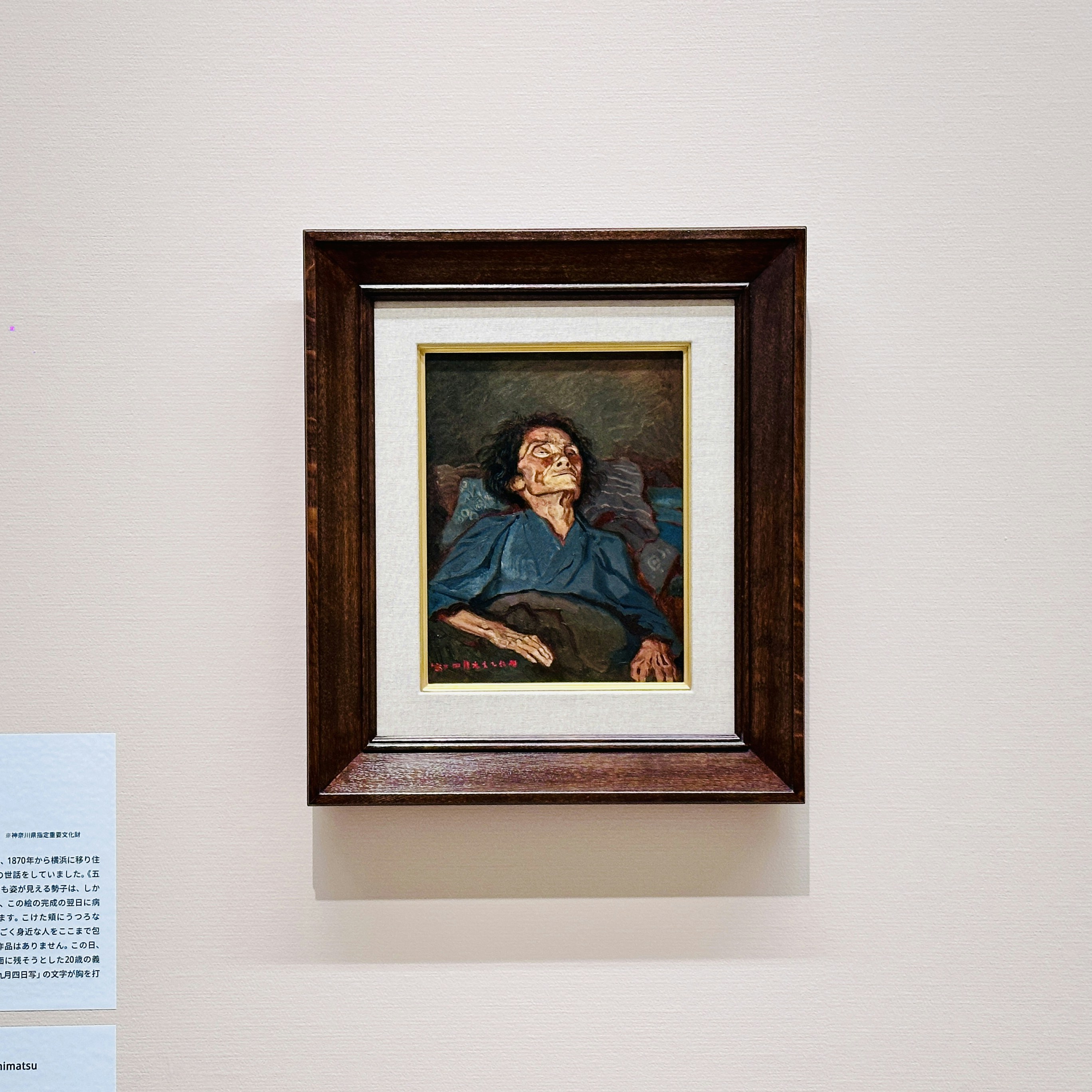

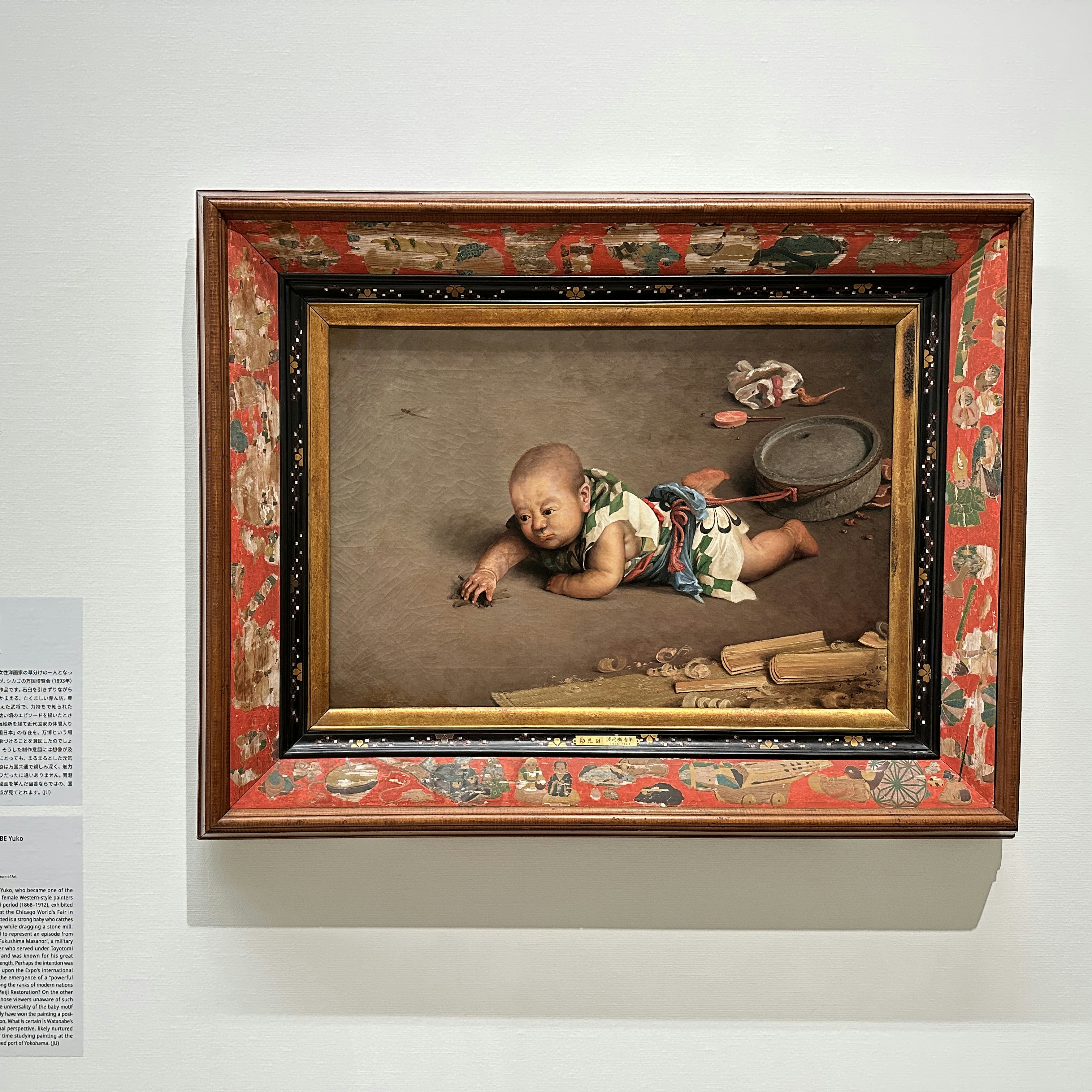

3年にわたる大規模改修工事を終え、横浜美術館(1989年開館)がついに全館オープンを迎えた。その最初を飾るのが、記念展「おかえり、ヨコハマ」だ(休館中に行われた横浜美術館の収蔵品引っ越しプロジェクトについてはこちら)。

本展は、2020年4月に就任した横浜美術館館長・蔵屋美香(前・東京国立近代美術館企画課長)の就任後初となる自主企画。蔵屋によると、このタイトルには、「『3年ぶりに横浜美術館が帰ってきた』という意味と、『異なる時代にいろいろな地域からやってきて横浜に暮らした(あるいは現在暮らす)様々な人たちを、あらためて『おかえり』と言って迎え入れたい』という希望が込められているという。

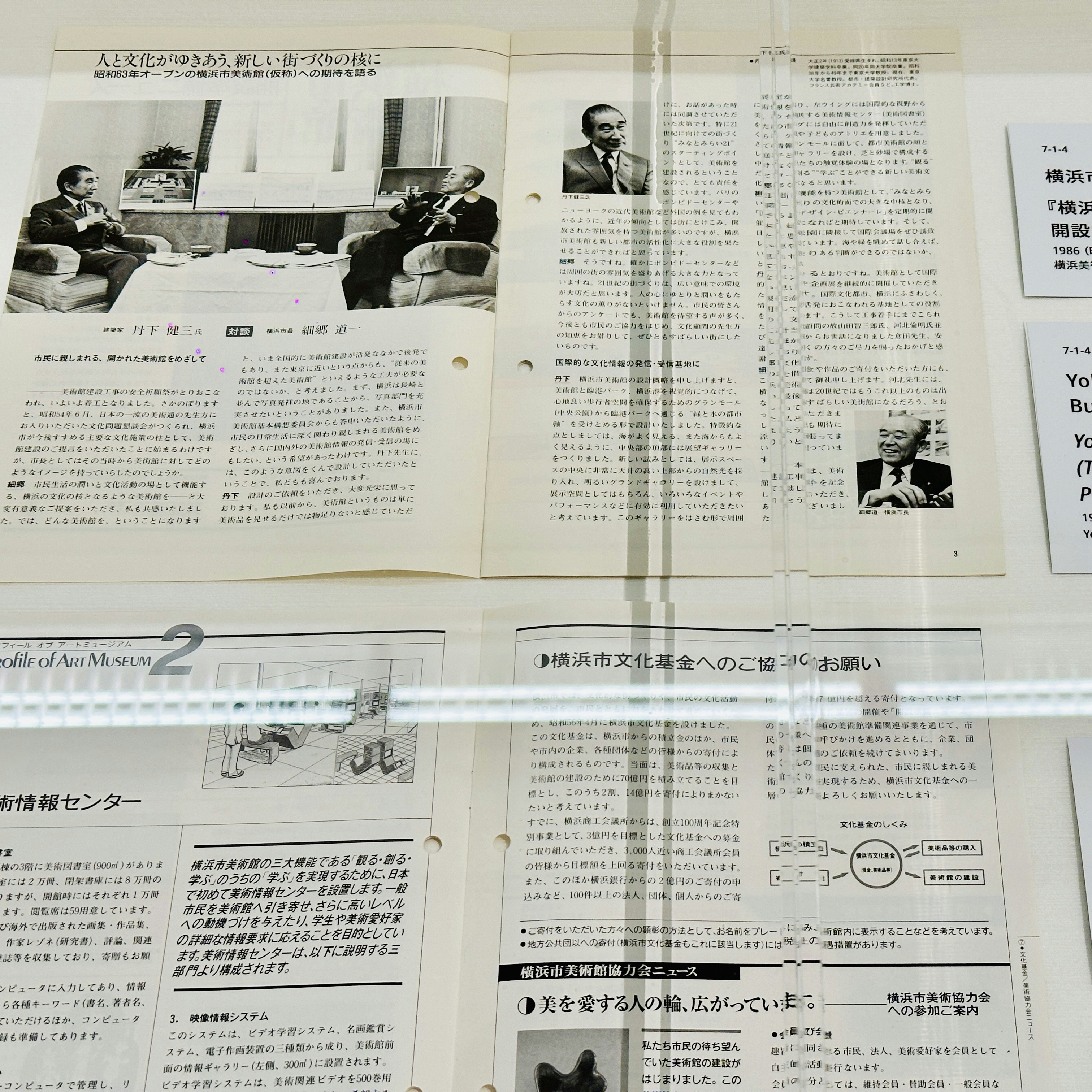

会場は「第1章 みなとが、ひらく前」「第2章 みなとを、ひらけ」「第3章 ひらけた、みなと」「第4章 こわれた、みなと」「第5章 また、こわれたみなと」「第6章 あぶない、みなと」「第7章 美術館が、ひらく」「第8章 いよいよ、みなとが、ひらく」の全8章で構成されている。