1919年、ドイツのヴァイマールに誕生した総合芸術校「バウハウス」。初代校長のヴァルター・グロピウスからの手紙をきっかけに、クレーは「マイスター」としてバウハウスで教鞭を執ることとなる。5章「バウハウス」では、クレーと同じくマイスターとしてバウハウスに集った教育者ヨハネス・イッテンや画家リオネル・ファイニンガー、そしてイッテンの後任であり、ロシア構成主義を学んだラースロー・モホイ=ナジらの作品群が並ぶとともに、構成主義の影響が垣間見えるクレーの作品も紹介されている。

ほかにもクレーの代表的な「方形画」シリーズもこの頃の作品だ。すべての色彩は闇と光の対立関係にあるとし、黒い画面から光そして色彩が現れてくるという考え方は、クレーがデビュー当時から持ち続けていたものでもある。

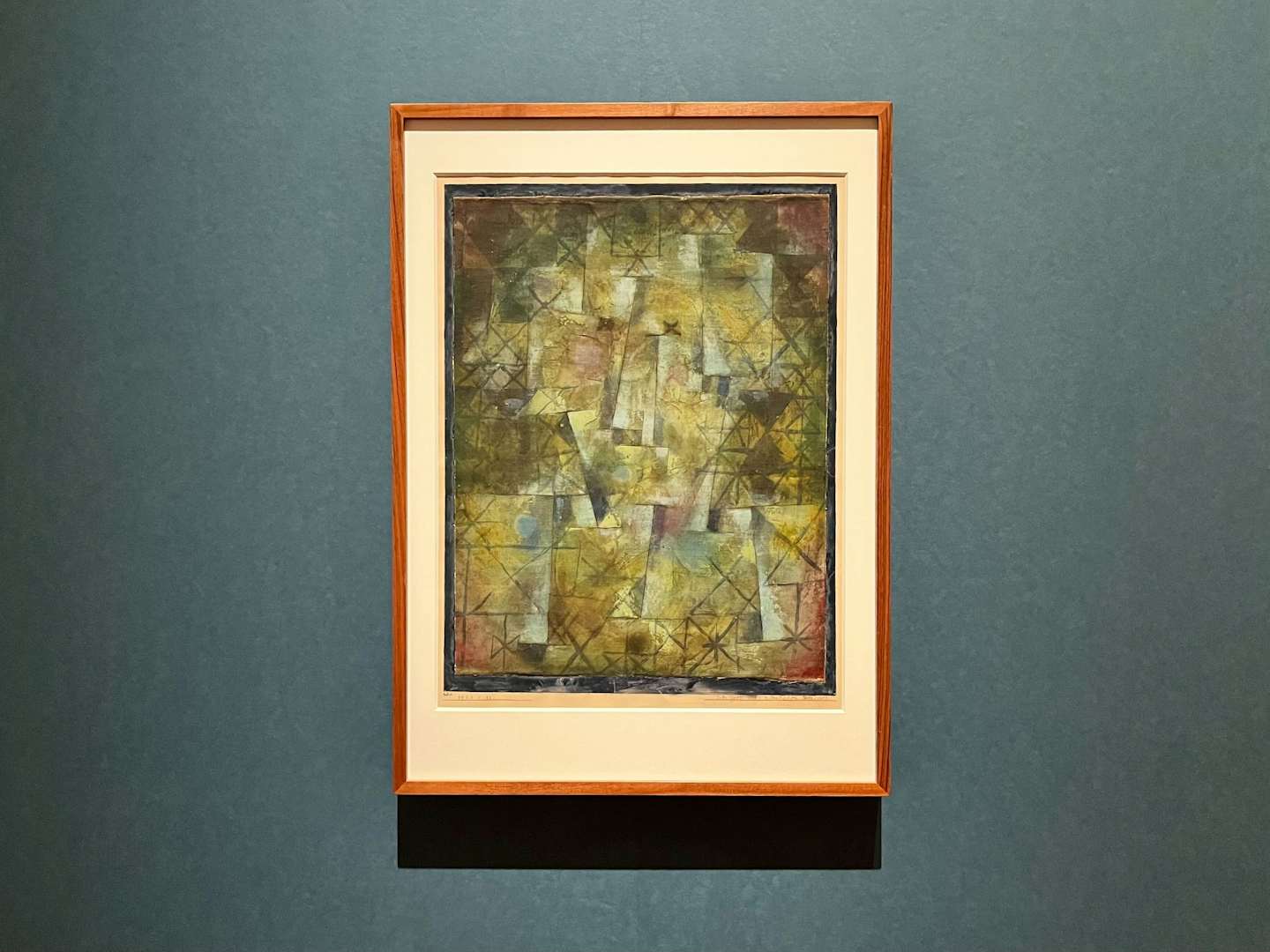

展示風景より、パウル・クレー《女の館》(1921)

展示風景より、パウル・クレー《女の館》(1921) 展示風景より、手前はラースロー・モホイ=ナジ《無題「ケストナー版画集6 コンストラクション」より》

展示風景より、手前はラースロー・モホイ=ナジ《無題「ケストナー版画集6 コンストラクション」より》 展示風景より、パウル・クレー《赤、黄、青、白、黒の長方形によるハーモニー》(1923)

展示風景より、パウル・クレー《赤、黄、青、白、黒の長方形によるハーモニー》(1923) 1933年にヒトラーが政権を握ると、「非ドイツ的」であるという理由から、バウハウスをはじめとする芸術活動が弾圧されるようになる。とくに37年にこれらの制作活動や作品を批判的に展示する「退廃芸術展」では、クレーの作品も15点展示され、全国の美術館から130点余りの作品が没収されることとなった。6章「新たな始まり」に展示される作品からは、そのような社会的な状況、そして自己免疫疾患に罹り作品制作が困難な状況に陥りながらも、自身の苦しみを伝えるのみならず、イメージの境界や一つひとつの造形の意味合いを探究するような姿勢も見受けられる。

展示風景より、手前はパウル・クレー《古代風の二重肖像》(1933)

展示風景より、手前はパウル・クレー《古代風の二重肖像》(1933) 展覧会の最後には、クレーが亡くなった後にアトリエに残されていた静物画が展示されている。画面上には死を連想させるイメージが配置されているも、その色彩の鮮やかさや画面サイズからは、死を迎える直前までクレーが創造の探究を絶やさなかったことがうかがえる。

どの芸術運動にも属さず、独自の表現を突き詰めたパウル・クレー。その創作活動の周縁には、20世紀を大きく動かしてきたアーティストらとの関わりや社会情勢があったことが本展を通じて改めて理解することができるだろう。

展示風景より、パウル・クレー《無題(最後の静物画)》(1940)

展示風景より、パウル・クレー《無題(最後の静物画)》(1940)